棘手的“使命”

杜彬

“在一個充塞著文化、意識形態和心理學復雜性的世界上,有意無知的策略以及墨守成規而又武斷粗暴的主體,不僅‘不負責任而且‘面目可憎;但是,不可否認,這種‘天賦的存在卻散發出一種過時的特異魅力。”

這段話出自《犬儒主義與后現代性》,就像昆德拉在《生命中不可承受之輕》里評價一個“革命者”時表露出的心跡,“一個人的愚蠢與媚俗或許比邪惡還要糟糕。”

隱隱的調侃與譏諷大概能解釋我們時常為社會生活中形形色色的革命者鼓掌,艷羨著他們縱情揮霍的自由與澎湃熱情,但另一方面卻只敢把這種認同放在心里一樣。

盡管這個問題已經引起了某些人的注意,但是放眼過去和現在,它依然是一個棘手的命題。

免于恐懼的自由

怕什么呢?

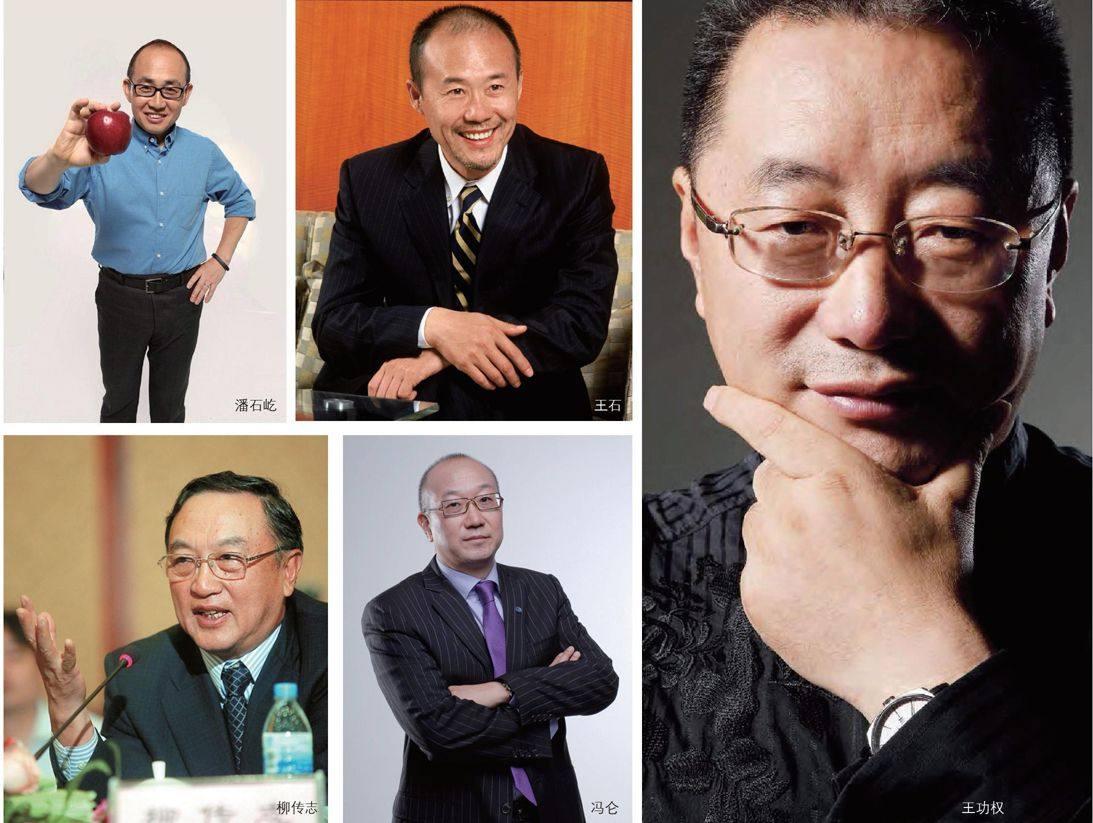

事實上,這組文章的選題是“在商言商”,但是截至作者發稿,參與封面選題采訪的四名記者一直不斷擴大范圍與企業家和學者聯系,最終,以“要上飛機”為由的馮侖,“不方便回答”的宗慶后等人,一個個隱沒在記者的筆端。

江湖諢名“任大炮”的華遠集團董事長任志強倒是答得痛快,“不和媒體打交道”,因為“后果恐怕一樣”。他反而更加擔憂,和“媒體打了交道,媒體又不敢報道”,一來一往,浪費彼此的時間而已。

當政治社會的控制和權力欲望滲透到各個階層,不可避免地讓我們注意到“去政治化”時代隱藏的一場“專業領域”危機——柳傳志在企業家社群里的幾句言論惹出的禍事,從去年一直炒到現在。

正合島事件后,柳傳志用了“認慫”來解釋他當時的言論。

這自然再次觸動了身在“戰場”苦苦支撐的另一派群體的神經。

學者徐賁去年發表在《南方人物周刊》上的文章寫道:“與歷史上富有政治進取心和變革精神的‘在商言商相比,當今中國的‘在商言商提出的是‘非政治的要求,它是一種但求偏安、不求政治進取的無原則的忍讓、妥協和退卻。”

這種聲音不乏少數,于是,“柳傳志們”被扣上了犬儒主義者的帽子,他們被控訴對政治的麻木與冷淡,心甘情愿地將自己的命運托付給政治權力。

事件中崛起的另一個代表人物王瑛,在接受記者采訪時,描述了一個據說是聽來的、無從考證的故事。在中關村的某間辦公室,向政府明顯示好的企業家們列席了一次會議,或多或少可能收到了些“獎勵”。

姑且不追究上述事件的真假,“企業家不談政治”本身就是個偽命題。

基于這一點,在當前中國的語境下,應該會得到所有人的認可。

共識傳媒集團總裁周志興在《我看在商言商》一文中寫道:“世界上的事情都是復雜的,不能用非此即彼,非黑即白的思維去考慮。這里有個人因素,有膽識問題,有興趣和愛好問題,也有專長問題;也有外在因素,社會環境、時間、地點以及所處的小環境等等問題。”這與金融博物館館長王巍的看法不謀而合。

政商關系,錯綜復雜,尤其在中國社會,企業家多少都帶著些如何與政府打交道的困惑,跌打滾爬中,自然就形成了自己的一套方法。

段鋼說:“在商言商,最本質的問題還是改革。”得到了許多人的認可。

而資本的介入,正是打破專制權力的最好武器。

這一點也不夸張,反而米歇爾·福柯說:“一切都是政治!”才是見鬼的悲鳴!

不管是要繼續“在商言商”還是“在商不言商”,最好的態度無非是“少談主義,多談問題”。

手段不同,方向一致

營造一個自由的渠道和氛圍,建立健全市場經濟體系,是所有企業家的夢想。而就政府改革的決心和進度而言,企業家們應該從中看到希望。

政企之間的矛盾和轉型期的壓力并非不可解,在特殊時期某些人表現出缺乏安全感無可厚非。但是基于中國過去30年的發展經驗來看,這期間成長起來的企業家或多或少都帶有強烈的使命感、理想主義以及社會責任感。

他們選擇了不同的方式推進中國經濟環境的改良性發展。不談政治的企業家并不意味著不關心政治,沒有政治主張,反而只是謹言慎行的一種表現;另一派直言不諱的,更是積極在“政治塑造經濟”的背景下力求有所作為。

如果說指責派最大的爭議在于對“社會責任”的解讀,那么理解就過于狹窄了。一個企業實現公益和慈善方面的貢獻是履行社會責任,賺取利潤、創造稅收,保證企業健康成長同樣也是一種社會責任,甚至是一個企業家最基礎的社會責任。

有些人將企業家精神和社會責任等同起來,這也不可取。企業家精神的核心是技術創新,促進資本主義發展,與參政議政并沒有直接關系。

隨著信息通路的逐漸開放,大企業在社會公共事件中承擔起更多的責任,這也是有目共睹的。但是企業家在追求商業利潤和履行社會責任之間難免有分先后。

如果說大眾期待企業家能利用自身的話語權優勢多發出些聲音,那么這些人理應允許有自己的判斷。

說白了,就是孫文說的“政治是眾人的事”。

公益和慈善事業也是同樣的道理。

如果所有的企業家都“站出來”了,群體性的滅亡也不見得得體。反而有不同的聲音出現,方能體現越來越開放的社會。

企業需要社會責任感,但是不要過度上升到“道德化”的制高點。讓他們歸于市場經濟,承擔市場風險不是更好的選擇嗎?

等到對于在商言商問題的探討,歸于理性,不過是企業家在尋找安全感,而公民也在尋找安全感。

王石感嘆曾成杰事件,說:“兔死狐悲”,正是反射現有制度下政商關系之中,企業家群體的弱勢及被動。如果現在有些人站出來說話,無非是通過為數不多的途徑維護自身或群體的利益。

把安全感還給企業家,是體制改革之外重塑政商關系的重要環節,也是堅定企業家公民意識,維護經濟穩定的重要環節。

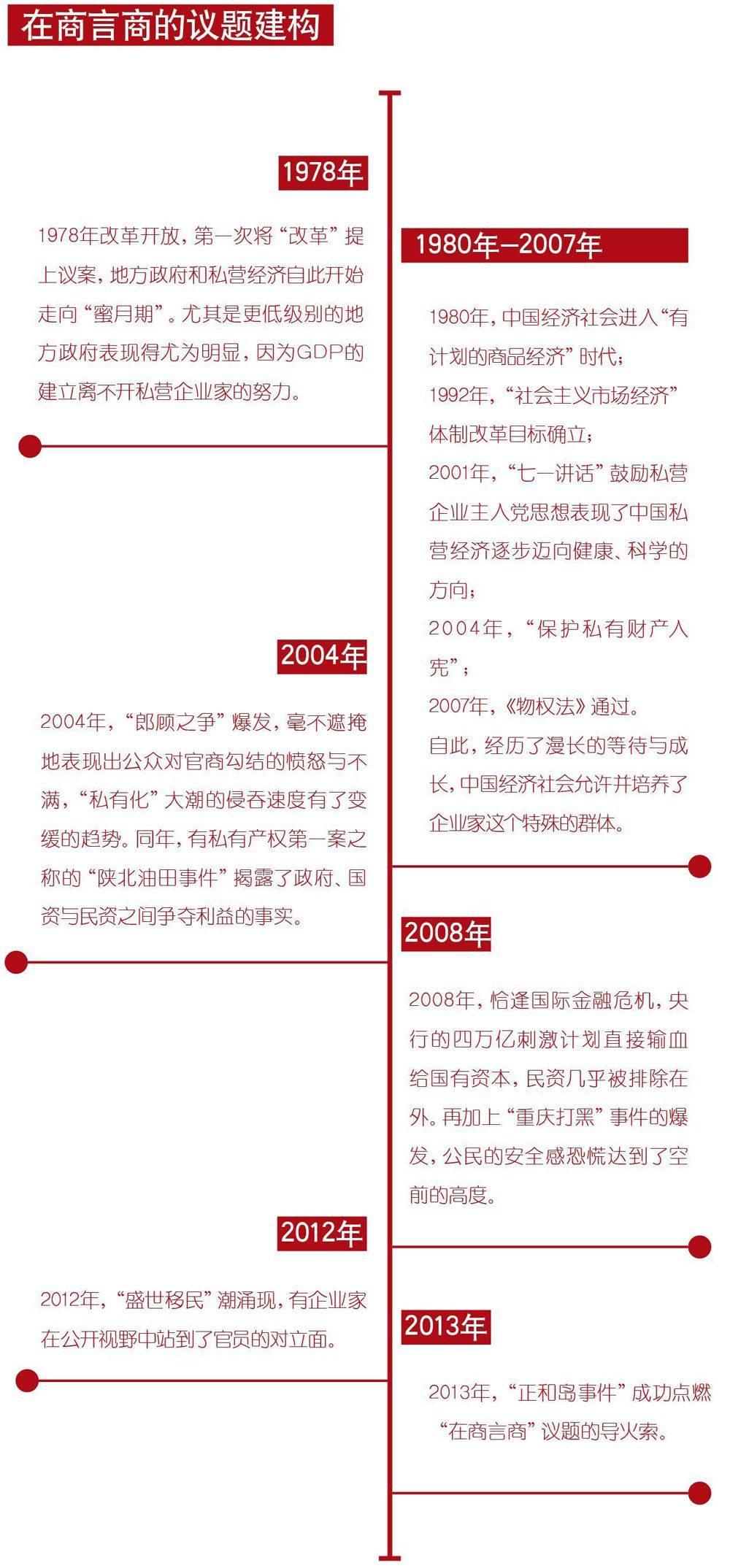

在商言商的議題建構

1978年

1978年改革開放,第一次將“改革”提上議案,地方政府和私營經濟自此開始走向“蜜月期”。尤其是更低級別的地方政府表現得尤為明顯,因為GDP的建立離不開私營企業家的努力。

1980年-2007年

1980年,中國經濟社會進入“有計劃的商品經濟”時代;

1992年,“社會主義市場經濟”體制改革目標確立;

2001年,“七一講話”鼓勵私營企業主入黨思想表現了中國私營經濟逐步邁向健康、科學的方向;

2004年,“保護私有財產入憲”;

2007年,《物權法》通過。

自此,經歷了漫長的等待與成長,中國經濟社會允許并培養了企業家這個特殊的群體。

2004年

2004年,“郎顧之爭”爆發,毫不遮掩地表現出公眾對官商勾結的憤怒與不滿,“私有化”大潮的侵吞速度有了變緩的趨勢。同年,有私有產權第一案之稱的“陜北油田事件”揭露了政府、國資與民資之間爭奪利益的事實。

2012年,“盛世移民”潮涌現,有企業家在公開視野中站到了官員的對立面。

2008年

2008年,恰逢國際金融危機,央行的四萬億刺激計劃直接輸血給國有資本,民資幾乎被排除在外。再加上“重慶打黑”事件的爆發,公民的安全感恐慌達到了空前的高度。

2012年2012年,“盛世移民”潮涌現,有企業家在公開視野中站到了官員的對立面。

2013年

2013年,“正和島事件”成功點燃“在商言商”議題的導火索。