如何“遙控”觀眾手中的遙控器

趙暉

在經歷了綜藝節目“娛樂至上”的短時間繁榮和“娛樂迷茫”的無所適從,在選秀、模仿、歌會、情感訪談等娛樂或類娛樂節目都隱約開始感到迷失方向之時,很多電視人開始了新的思考。一味的跟風、媚俗或是一成不變都會將大眾的趣味在無形中透支。在電視節目花樣翻新的今天,要想遙控觀眾手中的遙控器,必須得貼近生活,使節目與他們的生活相關、與他們的情趣一致,從而獲得某種程度的信任感,而這正是電視媒體的安身立命之本。

2013年,央視采用制播分離模式推出一批新綜藝節目,開創文化、原創、公益特色明顯的“新娛樂風潮”。省級衛視你方唱罷我登場,《我是歌手》強勢來襲,《中國好聲音》第二季依然領軍歌唱選秀類節目市場;真人秀類節目題材越來越多樣化,從音樂、舞蹈蔓延至跳水、親子等。

收視分鐘數:整體下降 綜藝有所上升

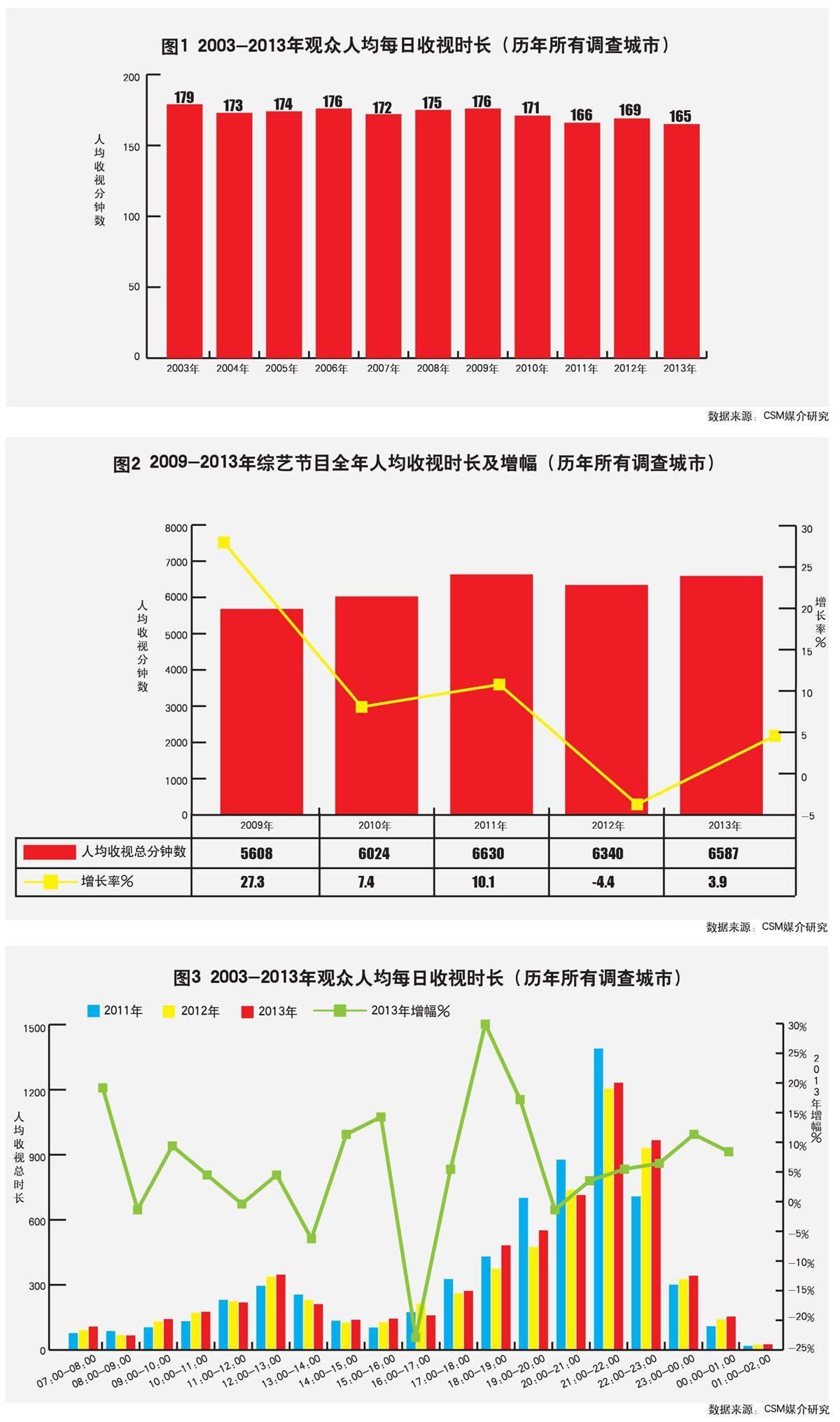

縱觀近十年來觀眾收視時長的變化,自2003年至2009年,收視量一直在175分鐘上下浮動。從2010年開始,隨著新媒體時代的到來,各式媒介傳播平臺以及收看設備的普及,人均收看時長逐年下降,在2011年跌落至166分鐘,達到了十年來的谷底。2012年由于倫敦奧運會等重大事件的帶動,收視時長有所反彈,上升至169分鐘。2013年,人均收視時長再次下降,回落至2011年的水平線上。(圖1)

具體到綜藝類的收視,2013年所有調查城市觀眾全年人均綜藝節目收視量為6587分鐘,較2012年有比較明顯的上升,成為近五年來僅次于2011年的綜藝收獲年。(圖2)

觀眾收看時段整體后移

2011年年末《關于進一步加強電視上星綜合頻道節目管理的意見》(俗稱“限娛令”)推出后,觀眾收看綜藝娛樂節目的主要時段由原先的19:00-22:00后移到了晚間21:00-23:00。2013年的時段收視趨勢依然如此,但增長幅度已不如2012年明顯,從圖中可以看出,與2012年相比,2013年的21:00-02:00時段都比2012年有小幅提升,而提升最明顯的時段是18:00-20:00,同比增幅22%。(圖3)

各級頻道收視格局

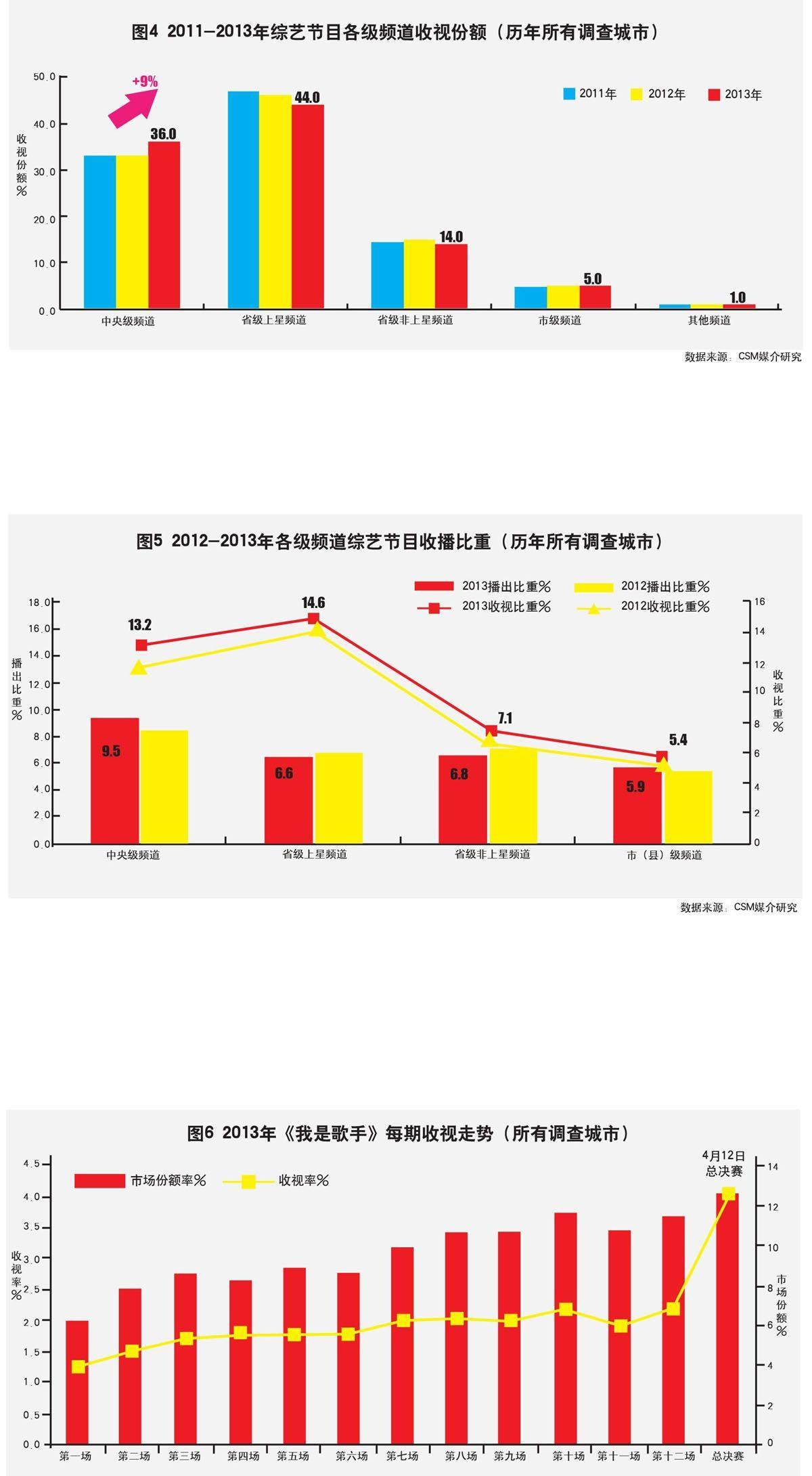

2013年綜藝節目的市場競爭格局沒有明顯變化。央視衛視總體收視份額占到了80%,省級上星頻道份額微降,但仍以44%的收視份額保持領先,中央級頻道由2012年的33%上升至36%,增長幅度為9%。在央視衛視的沖擊下,2013年地面頻道在綜藝節目上的市場空間為19%,市級頻道基本保持穩定,而省級非上星頻道比2012年下降了6%。(圖4)

2013年觀眾全年綜藝節目人均收視量相比2012年有比較明顯的上升,但從不同級別頻道組來看,除了中央級頻道比2012年有13.7%的增長以外,其他頻道組都有不同程度的下降。其中下降比較明顯的是市級頻道,下降幅度為1.6%。(表1)

高收視節目形態及特點

從各級頻道中綜藝類別的收播比重與資源使用效率來看,各個頻道級別綜藝節目的收視比重都比2012年有所提高,提高最明顯的是中央級頻道,增長幅度為12%,省級上星頻道與省級地面頻道與2012年相差不多,市縣級頻道與2012年相比有小幅度提高,但資源使用效率仍然比較低。

2013年央視在綜藝節目市場收獲頗豐,在省級衛視和地面頻道的綜藝收視份額相比2012年有所下降之時,央視卻有9%的增長。央視在2013不僅陸續推出《中國漢字聽寫大會》《夢想新搭檔》《開門大吉》《舞出我人生》等全新綜藝節目,同時對原有品牌欄目《星光大道》《夢想合唱團》等節目進行改版升級,既有全民的秀場、文化的盛宴,也有明星的狂歡,更難能可貴的是節目中濃重的公益色彩給人以溫暖、感動和振奮的力量。8月,央視科教頻道原創節目《中國漢字聽寫大會》掀起了全國人民“說文解字”的熱潮;而年底推出的《夢想星搭檔》,其收視率與《天天向上》《中國夢想秀》處于伯仲之間。《人民日報》評論說,以音樂為器、公益為核,《夢想星搭檔》讓公益變成了實實在在的行動,治愈社會冷漠癥、喚起社會愛心,起到了春風化雨的作用。由此,節目也成功延伸和拓展了音樂類節目的內涵,給音樂注入了公益的靈魂。

衛視方面,歌唱選秀類節目依然是爭奪綜藝收視市場的最大法寶,從年初湖南衛視推出的新節目《我是歌手》《中國最強音》,到暑期大熱的浙江衛視《中國好聲音》第二季,都取得了相當不錯的收視表現。

《我是歌手》作為湖南衛視“領SHOW2013”的開篇之作,以歌手為名,獻上誠摯歌唱。可以從圖6《我是歌手》的分期走勢看出,從第一期開始,這檔節目就呈現出穩中有升的態勢,到4月12日總決賽那一期,收視率突破了4%,收視份額達到了12.6%。

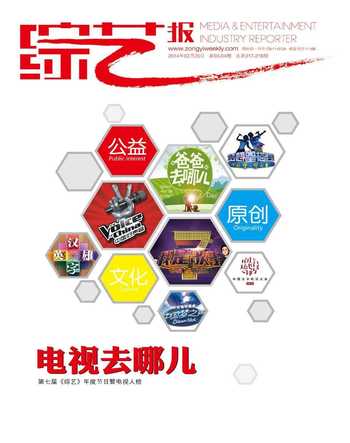

2013年7月12日晚21:10,第二季《中國好聲音》首期節目在浙江衛視開播,《中國好聲音第二季》除了延續第一季的良好口碑以及超高的人氣之外,還增加了新的特點和元素。首先是導師方面的變化,由第一季的劉歡和楊坤換成了第二季的汪峰和張惠妹;賽制上,盲選環節由第一季的六期改為五期,還增加了導師搶學員的新環節,這樣一來,導師間的“戰火”將燃燒的更加猛烈。細心的觀眾還可以發現,第二季的《好聲音》將沒讓導師轉身的選手的鏡頭全部剪切掉,只保留了被導師選中的學員。節目這樣設置會給觀眾一種“這一季《好聲音》的學員比上一季更強”的感覺。

那么,這一季《好聲音》的收視對比上一季又將有著怎樣的變化呢?(圖7)

對比第一季,第二季好聲音從第一期開始,就贏得了收視率3.1%,市場份額10.3%的開門紅,之后就是每期平穩增長,在最后一期的收視達到一個頂峰;第一季則是第一期的收視表現平平,從第二期開始,收視率明顯上升,一直到最后一期達到收視率的峰值。

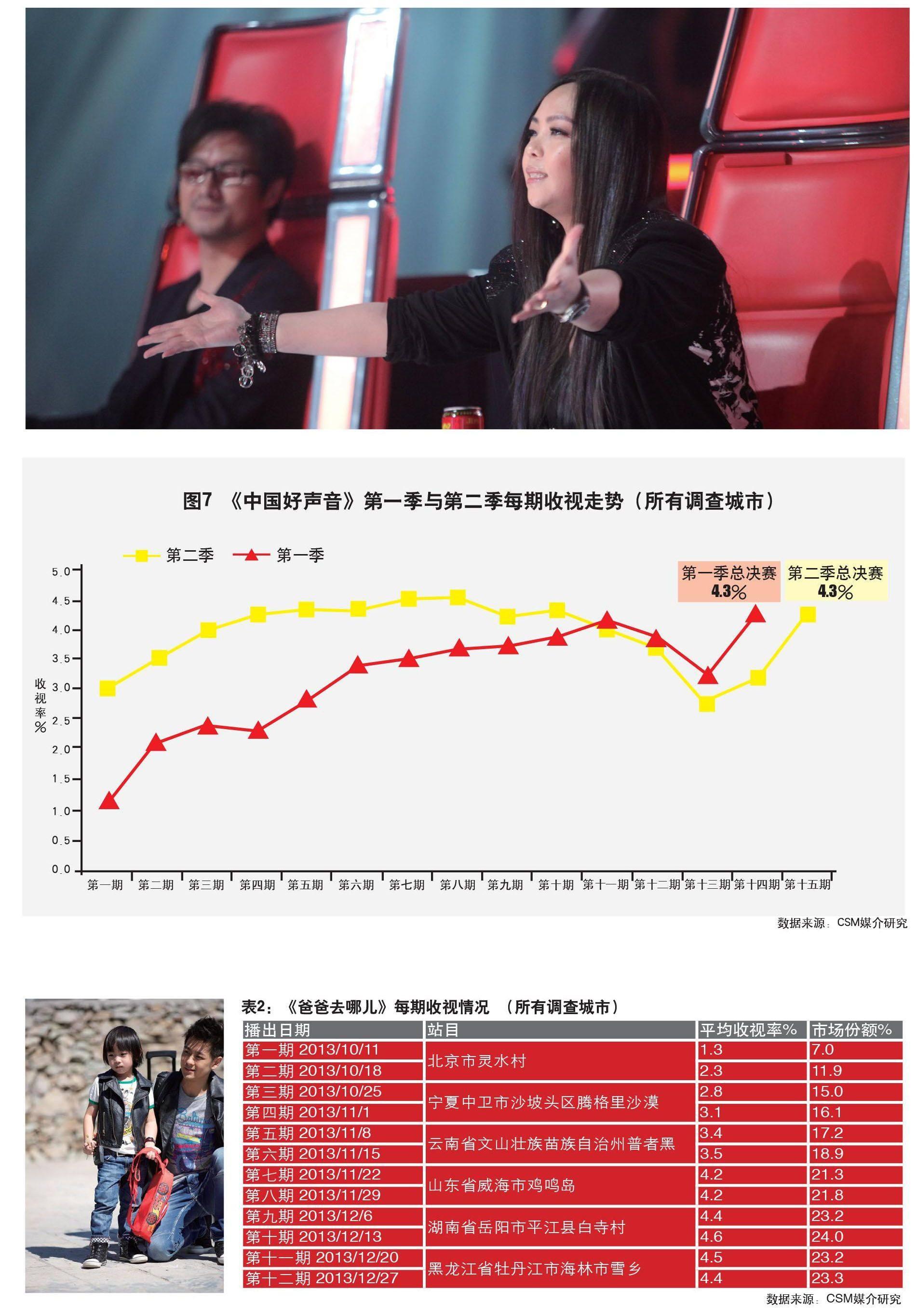

時間到了2013年四季度,最火熱的節目非《爸爸去哪兒》莫屬。《爸爸去哪兒》是中國湖南衛視從韓國MBC電視臺引進的親子戶外真人秀節目。如果你看過韓國版的《爸爸!我們去哪兒?》,就會發現韓國的國情跟國內還是有很大的不同。韓國的家庭一般都有兩三個孩子,節目中也都是爸爸帶著兩三個孩子,孩子之間會有很多的交流;而湖南臺的《爸爸去哪兒》,更加注重的是“爸爸”和“孩子”之間的互動和交流,節目編排的節奏比較緊湊,更加適合國人的收視習慣。從收視效果來看,《爸爸去哪兒》的每期收視走勢有點類似去年的第一季《好聲音》,第一期收視并不是很高,但從第二期開始,收視率就直線上升,最高一期的收視達到4.6%,超過了第二季《中國好聲音》總決賽的收視。(表2)

跟喧囂、嘈雜的選秀節目相比,《爸爸去哪兒》的推廣絕對算是低調。沒有炒作,沒有微博的話題推薦,完全靠節目內容口碑自然聚合和傳播。但是,跟以往的電視節目不同,話題討論量的峰值并沒有出現在播出日,而是出現在節目播出的第二天2013年10月12日。這表明,節目播出后觀眾的“好評”,在社交網絡上快速發酵,把話題討論量,推向一個高峰。通過社交網絡傳播,可以讓原本不是父母的觀眾,也去關注一檔“親子”的電視節目,讓“小眾熱點”變成大眾娛樂狂歡,在放大節目影響力的同時,也讓商業價值無限放大。

《爸爸去哪兒》的成功,再次說明節目要想具有真正的影響力,打鐵還要自身硬,節目內容本身一定要強。社會化營銷和傳播,只能“錦上添花”,并不能“無中生有”,如果節目本身的內容不行,把主要精力放在網絡炒作上,只能說是本末倒置,捧得越高,摔得越慘。反應在收視率上,很可能就會呈現高開低走的收視趨勢。

其他平臺綜藝發展

近年來,隨著經濟社會的發展,地方臺時政經濟要聞、民生新聞創新招數不斷,出現不少新節目形態。在新聞資訊趨于飽和的情況下,一些反映地方風俗文化、當地休閑娛樂的地方綜藝節目開始浮出水面,并呈現出語言、內容貼近性強、參與互動容易、形式靈活多變等特點,但是與此同時,由于地方臺綜藝節目受眾窄、資金投入少、受廣告市場影響大等原因,其發展有一定的局限性。那么,承受著央視、衛視的重壓,地方臺該如何尋求發展呢?

首先,內容需本土,提高人文價值。所謂本土,不是本地人進行表演就是本土,而是內容要能反映當地的語言、文化習俗等特點。同時,任何電視節目的核心競爭力都是講故事的敘事能力,比如江西都市頻道的《中外小輪車王爭霸賽》,看似是競技秀,實際上是一個又一個的故事展示,競技者通過表演來展示個人經歷,觀眾通過欣賞才藝表演來了解表演者的個人經歷,尋找勵志的閃光點;

其次,節目參與人員需“本土”。地方臺綜藝節目的制作成本有限,不可能花巨資去邀請明星來錄制節目,本臺節目主持人、本土草根的名人這個時候就能派上用場,成為源源不斷的資源。同時,主持人的選取也應該“本土”,地方臺可以通過當地文藝團體,尋找當地語言類節目的表演者培養成主持人,或舉辦主持人選秀大賽,尋找個性鮮明的主持人。如何在主持中體現濃郁的地方特色也是一門學問,首先要求主持人熟練掌握當地的語言,熟悉當地的語言表達習慣;其次要求主持人熟悉當地的風俗文化,民俗民情能隨手捏來,另外還要求主持人放下身段,深入到群眾中去,體驗生活的酸甜苦辣。河南都市的《尋找新主播》就是一個不錯的嘗試;

第三,要主動接入新媒體,增強互動。地方臺自辦綜藝節目的特色是節目小,覆蓋面小,靈活多變,主創人員熟悉當地環境,可以隨時隨地進行戶外宣傳。同時,欄目播出的時候,還可以設立互動小問答,供觀眾熱線回答,答對就送出適量的欄目紀念禮品,既宣傳了節目又留住了觀眾。地方臺綜藝節目還可以發揮本地優勢,從衛視節目那里贏得更多的電視觀眾。上星節目的受眾廣、參與互動的觀眾比較多,中獎的概率比較小;而地方臺的節目,參與容易,中獎面大,中獎率參與率都比較高,同樣的獎品刺激下,觀眾勢必會更關注地方臺節目。

除此以外,隨著新媒體的發展,地方臺的綜藝節目還應主動接入新媒體,利用微博、微信進行充分互動和宣傳,還可以主動研發手機APP和利用二維碼,拓寬觀眾參與面,提高節目的影響力。