敦煌隋代壁畫技法探析

關晉文

內容摘要:本文從四個方面探討了敦煌石窟中的隋代壁畫技法:1.隋代壁畫位置格局是因內容而有等次之分,隨觀眾視線移動排列;2.橫長條幅,上下分欄、左右并列是隋代壁畫構圖的主要樣式,以佛、殿堂建筑為中心的經變畫構圖正在形成;3.西域遺風與中原新風在融合中創造出新的人物樣式;4.敷色逐漸轉向以華麗明快的色彩描繪現實景物,線描隨物象造型而變化。

關鍵詞:敦煌;莫高窟;隋代壁畫;繪制技法

中圖分類號:K879.41 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2014)06-0017-08

關于敦煌莫高窟隋代壁畫的研究,前有李其瓊先生《隋代的莫高窟藝術》[1]、段文杰先生《融合中西成一家——莫高窟隋代壁畫研究》[2]、賀世哲先生《敦煌壁畫中的法華經變》[3]等研究成果。在諸位先生研究的啟迪下,筆者擬從壁畫技法方面進行探討,不當之處,懇請大家批評指正。

一 窟型與壁畫布局

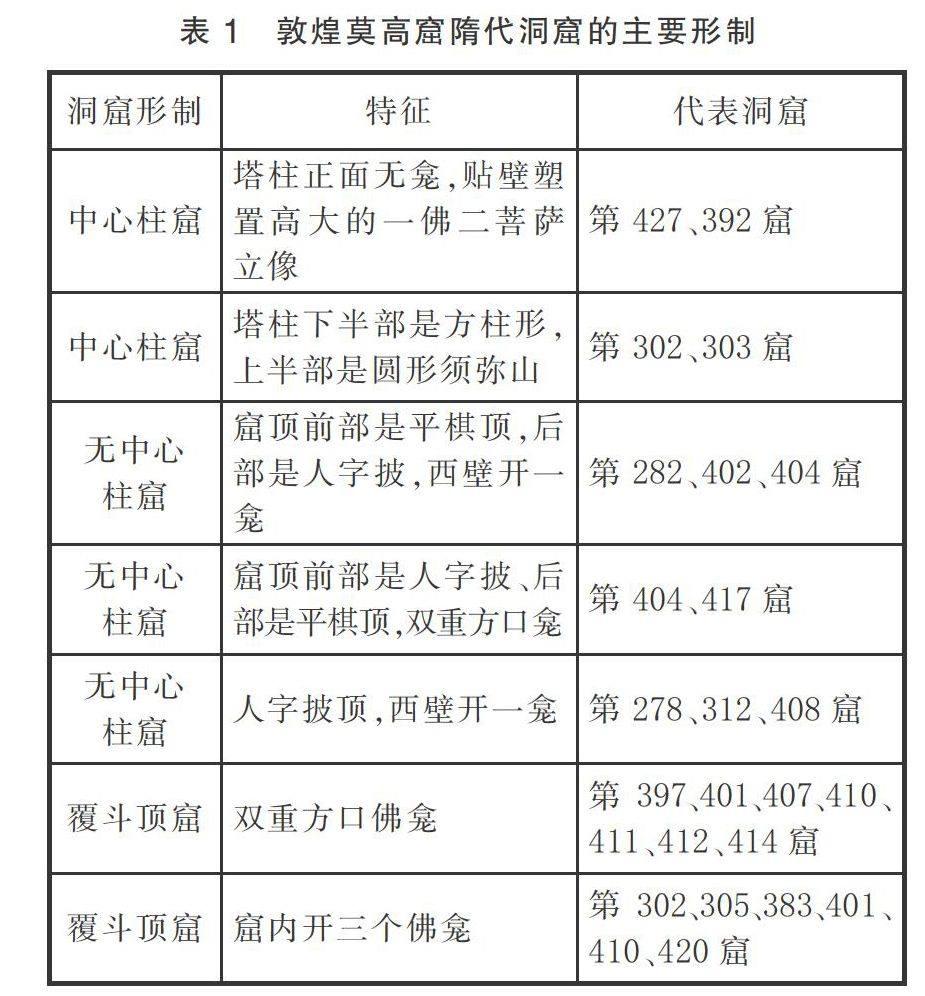

敦煌莫高窟隋代洞窟營建之初就顯示出新的生機,洞窟形制與壁畫都開始展露新的變化,具體表現為洞窟形制由北朝中心柱窟窟形在消失過程中異化出各種窟形,往昔的禪窟、中心柱窟等較為單一的形制演變為以中心柱窟、覆斗頂窟為基礎的十余種形制(表1),同時,壁畫也出現了多種新內容。

與前代洞窟相比,隋代洞窟最大的變化是佛龕:一是佛龕的位置提高,二是出現了雙重方口佛龕,三是有的洞窟內開三個龕。佛龕高了,禮佛者必須抬頭仰視佛龕內的佛像,進一步增強了佛像的莊嚴感。雙重方口佛龕的出現是因為龕內的塑像增多了,一個佛龕內有塑五尊或七尊乃至更多的,如第412窟龕內塑了一坐佛、十弟子(其中龕外側二弟子為清塑)、二菩薩。要容納如此眾多的塑像,北朝的淺圓拱式佛龕已不能適應,如果增加佛龕的深度,又無法展現佛、菩薩的尊容,而雙重方口佛龕進深兩重,龕口寬闊,足以塑置多尊塑像,禮佛者可看到整鋪塑像的全貌,這是隋代洞窟佛龕的一大重要特征。窟內三壁開龕則是增加塑像的另一種形式。如果聯系到另一些在窟內左右壁塑立高大的一佛二菩薩像的洞窟,例如第427、392、412、292、244窟,我們就可以發現隋代是非常重視塑造佛像的,其意在于用雕塑說法像取代壁畫說法圖。這種高大的一佛二菩薩形式的出現,是受麥積山石窟等中原石窟雕塑形式的影響。窟內增設佛龕或貼壁立像,無論是在空間環境還是視覺方面,都會增加禮佛者對佛像的敬畏感,這是隋代窟龕的另一特點。

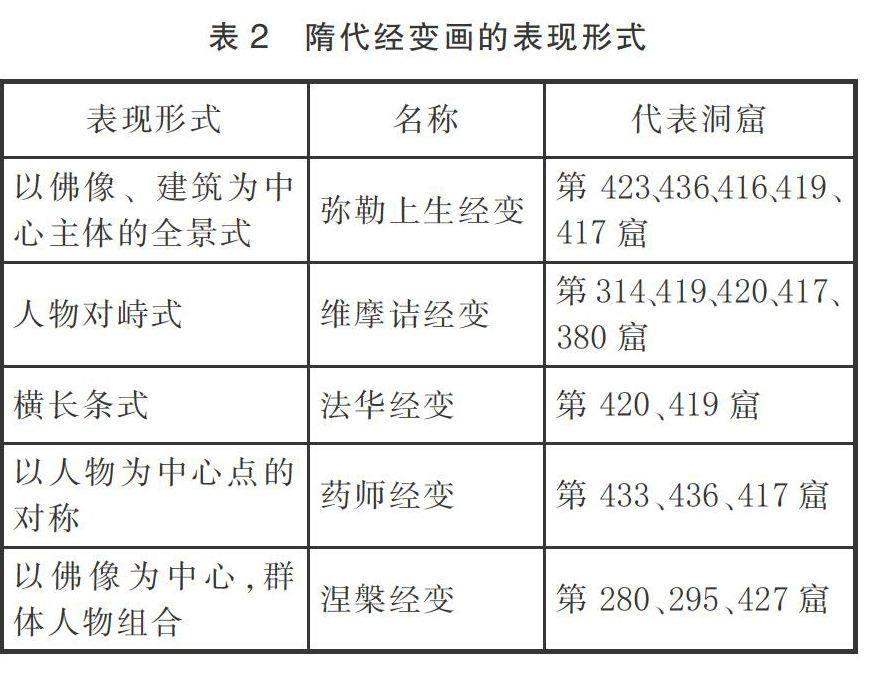

隋代洞窟內的壁畫分布位置也如同前代有次第之分,是洞窟的營造者考慮到禮佛者進入洞窟后巡禮視線的游移而布置的。進入窟內,禮佛者首先正視洞窟最主要的部分——正壁的佛龕塑像,其次是環顧左右兩側壁,最后仰視窟頂。隋代洞窟的壁畫主要內容有佛說法圖、經變畫、故事畫等,布局上總體仍沿襲了北朝的模式:正壁佛龕兩側畫菩薩與弟子——這是佛龕塑像總體的延伸;左右兩側壁中央畫佛說法圖、四周畫千佛,上端畫天宮伎樂或飛天,下部畫供養人或裝飾性的三角垂帳。說法圖是供禮佛者膜拜的偶像畫,在窟內與正壁佛龕塑像有著同等的尊位。畫在左右壁中央的佛說法圖,與正壁佛龕塑像共同組成了窟內三鋪佛說法像分布的總格局。另外,在有三個佛龕的洞窟(如第302、305窟),佛龕外兩側也畫有佛說法圖,整個壁面形成以佛龕塑像為中心、左右布置說法圖的格局。此外,還有通壁畫一鋪說法圖(如第276窟)、兩鋪說法圖(如第394窟)、六鋪說法圖(如第314窟)的情況,第244窟則是在四壁畫了27鋪說法圖,第390窟更是畫了117鋪說法圖。這些說法圖的布局已超出了前文所述的依尊位布置佛說法圖的范疇,是由其窟內的整體表現內容而決定布局的。

經變畫是依據佛經而繪,圖解經義以及表現佛國圣境的圖像形式,隋代的經變畫表現形式呈多樣化(表2)。

隋代的經變畫多集中分布在窟頂人字披兩披、覆斗形洞窟窟頂四披上。這些壁面的布局,尊位僅次于主體佛說法圖。

總體而言,敦煌莫高窟隋代洞窟的壁畫布局隱含著與禮佛者的心理呼應關系。禮佛者入窟定睛瞻仰佛龕內的塑像,隨后環視左右壁的說法圖及千佛。通過觀想佛龕內的塑像與說法圖,禮佛者感受到佛的慈悲;繼而仰望窟頂,經變圖幻化出佛國圣境的種種美好;再轉身回顧,佛的前生今世給禮佛人以教化。至此,佛國世界的因果依次完整傳達給了禮拜者。

二 壁畫構圖

莫高窟的隋代壁畫內容大致可歸為六類:佛說法圖、故事畫、經變畫、供養人、民族神話題材及裝飾圖案。本文根據研究重點,主要對其中的說法圖、故事畫、經變畫分別進行構圖方面的分析。

說法圖的構圖與龕內的塑像一樣,主尊佛像居中,形體高大,左右侍立著菩薩、弟子、護法,形成對稱之勢。這種對稱式構圖是佛教繪畫的基本樣式,源自于印度。穩定、莊嚴的對稱式構圖在敦煌莫高窟壁畫中延續了千年,不過各時代的畫面場景所顯示的意境卻有所不同。北朝的說法圖的顯著特征是“滿”:佛像頂天立地,頭光、背光、華蓋、樹冠布滿了整個畫面。似乎佛像越大、構圖越滿,越能顯示佛的神圣。隋代的佛說法圖特征是“寬松”,佛像等的體量變小了,位置下移;佛像兩側只畫一身或兩身脅侍菩薩,全身亮相互不遮擋,不作上下分層格式;佛像不再畫象征身放金光的大背光,或者轉換成為一架折疊式的小屏風;上部空間較大,布置有華蓋、寶樹、飛天。華蓋可見仰俯兩面,裝飾華麗;寶樹的樹干、樹冠、枝椏無一遺缺;飛天小巧玲瓏,撒香花、奏音樂。說法圖發展到了隋代,開始展現美輪美奐、宛若仙境般的佛國景象(圖1),這種畫樣來自中原,與河北曲陽一帶所出北朝石雕造像屬同一風格。

故事畫即描繪佛經所說的釋迦前生、后世及悟道成佛后教化眾生的種種事跡。隋代壁畫中故事畫的表現形式也呈多樣化(表3)。

莫高窟的北周及隋時期是故事畫繪制的全盛期,所表現的故事畫內容豐富,情節連貫緊密,繪制精致。隋代故事畫的主題以釋迦本生故事為主,內容有快目王施眼、月光王施頭、薩埵那舍身飼虎、須達拏施象等十多種。其表現形式一是橫條長幅,這種橫長并列人物、山水畫、上下多欄分布的畫面是漢畫的傳統形式。第二種形式是單一情節集中并列在同一橫長條幅畫面上,構圖簡略,第302窟的尸毗王本生等與北涼第275窟的故事畫布局基本相同。這幾幅故事畫的畫面構成渾然一壁而不可分割。相比前代,隋代的故事畫情節的橫列次序略有變化,各情節之間添加了林木、山石,給人以清新且有人間氣象之感。乘象入胎、夜半逾城是隋代表現佛傳的主要內容,這兩個獨立情節相組合,突顯了釋迦一生中最關鍵、最重要的兩大事件。畫面具體表現為乘白象者皆為菩薩裝,前有飛天引導,后有伎樂伴奏;有的象牙上還出現蓮花伎樂。乘白馬者皆為俗裝男性,一手執扇,馬蹄下有四童子飛天承托。這種樣式明顯受到云岡石窟北魏第5窟附一號窟、第35窟、第45窟的影響。莫高窟最早的乘象入胎、夜半逾城出現在北魏晚期的第431窟,乘白象者是一裸上身的仙人,頭頂有雙龍傘蓋;乘白馬者是一裸上身菩薩裝人物,頭戴漢式小冠,頭頂張傘蓋。第431窟的這種表現形式,是以神仙觀念創作的佛畫。人物造形、裝束則全是漢畫風韻。不知何原因,在此后的五六十年間,莫高窟再也沒有見到乘象入胎、夜半逾城這一題材,直到隋代后期才又出現(第278、383、397窟),但畫面構成不是沿襲第431窟,而是效仿了中原佛像雕刻。

多情節連續表現一個故事以須達拏太子本生最為典型,莫高窟最早的見于北周第428窟,畫面分上、中、下三欄,整個故事自上欄左端起始呈“之”字形連續至下欄右端結束。整幅壁畫構圖以人物為主,以山巒作為分隔情節的配景。每欄下端均布有一帶山巒,如同舞臺前沿的護欄,可視為圖中的“近景”,同時也是與下欄的間隔線,故事情節就在連綿的山巒中展開。這幅故事畫繪技粗放,當屬河西地域佛畫之風。隋代第423、419、427等三個洞窟也畫有須達拏太子本生,但畫面構圖與第428窟全然不同。第423窟的須達拏太子本生畫在窟頂人字披,構圖不劃界分欄,雖然如同第428窟以群山圍繞間隔每一情節,但故事發展走向卻是橫長條形式,從左至右,轉折下方,再從右向左。全圖的23個情節,分別畫在被18座群山環繞的圓圈內。圖的中下部有一座被群山圍繞的大城池,這是天人所化供太子旅途休息之所。這座城既是故事發展的轉折點,也是畫面的中心所在,它把故事分割為前后兩段:城右部表現太子種種施舍的情節,城左部則主要表現國王贖回孫兒、迎回太子等情節。這幅畫是一壁分欄連續故事畫的一種表現形式,畫風仍屬北周第428窟之系統,但在人物造型、宮宇建筑布置等方面明顯受到中原新風的影響。最精彩的是與第423窟同一時期的第419窟須達拏太子本生,也同樣畫在窟頂人字披上,也是由上、中、下三欄連接而成,總長10.1米的畫面畫了50多個情節、兩百余人物、大小13座庭院建筑,山石林木錯落有致。與前兩圖相比,其構圖所表現的視域大為擴展,在表現太子樂善好施的同時,還突出了太子的身份地位。宏偉的宮宇建筑,成群結隊的隨從人物,無不彰顯著太子的榮貴。其次,是強化了太子施舍兒女以后的情節,孩子被婆羅門捆綁、鞭打、挨餓、輾轉出賣等種種痛苦,太子夫人思念孩子,求帝釋天幫助去找孩子……十多個情節緊密連接,形象感人,畫面與前段太子施舍實物的順暢、平靜場景形成強烈對照。這幅壁畫還注重對圖中景物的描繪,錯落有致、疏密有度的山石林木不再單純是故事情節的間隔線,更可看作是畫家在營造一個有生命的景物園。觀者看到的不只是圖解式的故事畫,還是美的景物畫。同時,我們也看到了圖中一些主要情節的畫面構圖與前兩圖有基本相似之處,如太子施舍白象、車馬、衣物都是一個情節分成兩個畫面,太子在經過天人化現的城池時,都是從左門進入,右門出來;太子深山房屋、前面的彎曲小溪等畫面也完全一樣。由此可以看出,第423、419、427窟的三幅壁畫畫樣同出一源,在發展中經歷了由粗簡逐漸趨向完美的變化,從而形成了多個畫樣。

經變畫在隋代尚處在初始階段,其構圖還尚無定式(表4)。

其中,全景式構圖的經變畫在隋代最為典型,第423窟窟頂人字披上的彌勒上生經變為其代表(圖2)。畫面中央畫殿堂及樓閣建筑,內有彌勒菩薩及四脅侍,樓閣上有伎樂,兩側各立12身捧蓮花天人,場景表現的是彌勒所居的兜率天宮。畫工將彌勒圣境分為內外院式的場景,巧妙組合布局為一壁,以建筑為主體、人物布置分明、畫面簡約的佳作。這幅壁畫中的殿堂樓閣建筑與北魏洞窟的闕形龕非常相似,在漢畫像石刻中也常見。第419、420窟的法華經變,其構圖形式是各品獨立,它們是隋代規模最大、內容最豐富、藝術最精湛的經變畫。

第420窟的法華經變繪于窟頂四披。東披繪觀音普門品,上端橫列一條是商旅遇盜,畫了商客駝隊翻山越嶺歷經種種艱險的情節;下部為左右兩部分,右半部分是觀音救諸苦難、有求必應諸情節,左半部分是觀音三十三現身,表現形式為上下兩排橫長并列,現身人物均置于殿堂建筑之內,人物布置上下參錯、聚散多變。這幅觀音普門品是隋代同一內容中構圖最巧妙的一幅,畫工巧用了建筑形式、疏密布置之變化、聽法信眾之多寡、方位安排之變化,避免了因多座建筑形式相同又一字并列可能產生的單調程式感。這種左右分置的構圖法,為后來的唐宋所沿襲。南披畫火宅喻品,表現幼童嬉于火宅而不知危險、長者以三車誘導脫離火宅的境況。其構圖為中央分上下兩部分,上半部分是牛、羊、鹿三車,下半部分另畫三輛華麗的大白牛車,這是全圖的主旨。全圖殿堂樓閣錯落密集,曲廊通達。其中的牛羊鹿三車雖布置在圖中央主要位置,但所占空間較小,使得整個畫面看上去更像一壁屋宇建筑圖。北披繪方便品,是以佛涅槃為中心。西披繪序品,是以一座殿堂庭院建筑為中心。

總觀第420窟的法華經變的構圖,繪制在四披的各品是四個各自獨立的畫面,各品之間互無關聯。構圖上,還未徹底突破左右橫列、上下分欄布局的傳統格式,但已確立了以主旨內容為中心主體并向左右展開,從而組構成獨立完整的經變畫的發展基礎。

三 人物造型

人物造型是指壁畫中佛教及世俗人物的姿態、面相及其衣冠裝飾等。菩薩像在洞窟中出現最多、也最具代表性,本文就以菩薩像為例來探討隋代石窟的人物造型。

隋代菩薩像的造型總體上可歸為兩種:一種是西域樣式,一種是中原樣式。莫高窟的隋代洞窟是對北周洞窟的沿襲與發展,隋第302—305窟與北周第294—301窟毗鄰,風格也基本相似。對這些洞窟的菩薩進行比較,即可見其造型之異同。在人體、面形的造型上,菩薩畫像與塑像,隋與北周基本相似:人物頭部幾乎呈方墩形、頸粗肩寬、下肢粗短。從正面看,人物的身體上寬下窄、面形方而微圓;側面看,寬額,眉骨、兩頰、下巴向外凸出。這種造型樣式,源于北周時期北方民族融合和南北兩種藝術并存而融合。這種風格是想變革求新,但表現尚不到位的結果。

西域樣式的風格與中原風格在人物造型方面的差異,主要體現在菩薩身姿、肌膚暈染與服飾方面。西域樣式的菩薩,上身袒裸,站立身姿呈“S”形,身體的支點落在一只腿上,出胯,另一只腿踮足,凸顯膝部;著雙層裙,內裙短至膝下半腿,赤足;面部及裸露肌體作凹凸暈染。菩薩上身半裸的“S”形造型,源自于印度。另一種站立式的身體支點在一只腿上、另一只腿腳輕微踮起似起步狀,其造型樣式源自希臘,又被犍陀羅所借用,再經西域傳入敦煌。這種樣式,莫高窟在西魏時少見,北周再出現(如第428、301窟),并延及隋初(如第302、305窟)。中原樣式的菩薩造型,身姿端正婷立、寬大披巾嚴身、身飾珠寶瓔珞、裝飾華麗,身體支點雖也偏重在一只腿上、另一只腿腳卻并未踮起。

西域、中原兩種樣式,在敦煌相遇、相交、相融,其中尤以隋代的第420窟最為典型。第420窟是一座覆斗頂三壁三龕窟,窟內正龕(西壁佛龕)為雙重方口龕,龕外兩側各畫四大菩薩五大弟子,站立最前面的(即壁面下部)三身是全身菩薩畫像。這種樣式,是隋代洞窟正龕龕外壁畫內容的基本布局。這個洞窟的西壁佛龕外兩側就繪制了不同樣式的菩薩像。龕外北側的三身菩薩畫像是典型的西域樣式(圖3)。其中,中間一身菩薩正面站立,左手托蓮花摩尼寶珠,右手提凈瓶,裸上身,披寬巾,頭戴三葉寶珠冠,項掛珠鏈,臂戴鐲釧,著雙層短裙,身體著力點落在右腿,右胯微凸,左足稍微踮起,腰部微扭,頭似在動,身姿呈輕微“S”形。其扭動的身姿,比隋初第305窟的西域樣式菩薩平緩了許多,然而,其抬足、扭腰、提胯這些微妙動姿仍在平緩中顯現出來。在其左右兩側的菩薩像是半側面,均穿雙層露踝短裙,外套菩薩像中少見的中亞風格的貫頭衫。左側菩薩,右手托蓮花火焰寶珠、左手持寶鏈。右側菩薩,右手拈一小寶珠,左手拇指食指相合結印。這三身菩薩像是隋代菩薩造型的典型,其身體動態和面相造型源自西域,但其佩戴的三葉寶珠冠和肩披的寬巾,則是同時期中原石雕菩薩像造型的基本特征。西壁佛龕外南側的三身菩薩畫像是中原樣式,面相略顯長方(圖4)。中間一身菩薩也是正面,端莊婷立,頭戴火焰三珠冠;身著及地長裙,左肩斜掛絡腋裹腹,項掛瓔珞,肩披寬巾;雙手交叉于胸前,右手拈一火焰寶珠。畫面左右兩身菩薩像,是半側面像,頭戴三珠冠,項掛瓔珞,披寬巾,穿雙層裙。右側菩薩左手拈一金蓮蕾,右手持物似一荷葉形琉璃杯;左側菩薩左手提凈瓶,右手置胸前似作手印狀。兩組菩薩畫像在壁面上對稱分布,人物裝飾、動態、手姿、持物也相對稱。兩組菩薩你中有我、我中有你,西域、中原兩種風格的菩薩樣式,在此得以融合表現。另外,在有限的壁面空間謀求人物的完美呈現,三身菩薩就需要有正面、側面的差異化表現,動態的設計經營就顯得尤為重要。龕北側中間菩薩的“S”形動姿及兩臂間關系的處理,并沒有像隋初第305窟脅侍菩薩那樣充分施展西域樣式的重要特征,顯然是受到了壁面空間的制約。龕南側的三身菩薩,左邊菩薩的左臂被擁擠得幾乎看不見了,左足也無法站穩。根據造型上的這些缺點分析,這些菩薩的繪制是畫工直接在壁面上起稿作畫的,兩組菩薩畫像又都是從右邊第一身開始畫起的,故爾造成左側菩薩像造型的局部失衡。

暈染是一種繪畫技法,也是塑造人物肌膚形象的一個重要環節,特別是面部暈染。李其瓊先生對此已有研究。我們以菩薩像為例做進一步的分析。隋代壁畫中人物的暈染方法概括為兩種:一是由西域(主要指新疆)傳入的凹凸暈染遺法,一是由中原傳來的暈染新法。凹凸暈染法多為北涼、北魏時期所用,具體方法是先在畫像上涂一層白粉色,再用一種粗壯的土紅“線”,在白色上依人物面部、胸腹、手足骨骼結構、肌膚涂飾暈染出有立體感的形象。面部暈染是先用土紅色或黑色等勾涂出臉部外輪廓,再沿眼部上下,經鼻兩側,旋至顴骨下部。另在鼻翼兩側、嘴角、下巴處勾涂一筆,隨之將土紅色“線”的一邊暈染開,最后在眼部、鼻梁再加涂一筆白色,使其明亮、有高凸感。也有只沿形象各部勾涂一筆土紅“線”,并未把土紅色暈開,如同一條粗壯輪廓線。這種染法在隋代早期仍在延續,但隨著繪制技法的發展,西域的凹凸暈染法在中原暈染法的影響下漸漸褪去,人物面部不再暈染外輪廓,兩頰的暈染仿效中原法染成兩個團形。中原暈染新法是西域暈染法與我國民族傳統的暈染相融合,逐步地創造了既表現人物面部色澤、又富有立體感的新的暈染法,第304、419、420、427等窟的人物描繪就是典型的中原暈染新法。中原暈染新法的具體方法是先在人物肌體上涂一層淺淡的膚色,為了使顏色之間更好地銜接,在畫面半干半濕的狀態下,再用淡紅色在面頰上作團形暈染,再沿額頭發際染一筆,下巴、耳廓、頸部、胳膊也相應施染一筆。如此繪就的菩薩面相如貴婦般點染胭脂,有膚色之美,第394、402窟中的菩薩像最為典型(圖5)。尤其值得關注的是,隋代后期的人物像暈染打破了早期中規中矩的暈染方法,稍帶寫意的筆意在人物眼、臉頰、下巴、額頭部施行渲染,重在蘊意,依勢行筆,極大地豐富了視覺效果。人物形象的生動準確,看得出畫工觀察細微,對于結構的熟練掌握。

通過前述分析與比較,表明隋代已展露出追求寫實傳神的藝術傾向,進一步突破了外來藝術風格的束縛,正在逐漸形成本民族的風格,完整獨立的中原暈染樣式得以顯現。

四 敷色與線描

隋代壁畫受中原繪畫新風的影響,色彩觀念也在悄然地發生著變化。北朝崇尚以熱烈的紅色基調塑造佛像,而隋的色彩風格則逐漸轉向華麗多彩。隋代壁畫使用的顏料與北朝基本相同,仍以土紅、藍(石青、青金石)、綠(石綠、銅綠)、白及黑色為主。土紅仍是用量最多的顏料,主要用于涂布壁畫的底色和起稿線、涂飾造像服飾。以土紅涂壁作畫,是甘肅河西地區石窟早期壁畫的色彩特征(北魏、西魏之際出現了一些白粉素壁壁畫,但并未對這一時期壁畫的紅色基調造成影響)。隨著中心柱窟的消失,隋代洞窟內出現了仿殿堂建筑的紅色脊枋,窟頂仿藻井平棋涂布大片的紅色,而人字披下的大幅紅色基調的說法圖不再出現,昭示著用紅色涂壁畫佛一統窟內天下色彩觀念的變化。隋代洞窟四壁的千佛色彩雖仍沿襲著北朝用土紅涂底作畫的遺風,但色彩日漸豐富,大多數洞窟千佛底色使用的是經調和后的淡土紅色、淡赭色、灰赭色。第404窟的千佛更是以天藍色涂底,這雖然是個案,但畫工用色已不再墨守成規。第421窟龕內弟子像周圍遺留的“紫”、“青”、“朱”、“祿”等是畫工為了便于布色的標記文字,進一步說明了隋代壁畫用色的豐富。到了隋代后期,一些洞窟的四壁為白粉素壁說法圖所占據,不再畫千篇一律的千佛像,傳習二百年以土紅色涂壁畫佛的遺風逐漸結束。

青、藍、綠色也是隋代繪制壁畫的主要顏料,多用于屋宇建筑、山林樹木、菩薩衣飾、裝飾圖案。由西域傳入的青綠相間、相疊、相交暈染是青綠涂色的基本手法,在繪制中,青綠二色不能分離使用。隋代壁畫景物豐富,亭臺樓閣、車馬、山石、樹林、人物涂青染綠,非常繁麗。藍色多采用石青或青金石,也是隋代壁畫色彩中最亮麗的顏色,色性穩重;因為其色相與屋瓦的青灰色相近,自北魏以來敦煌壁畫中所見屋宇建筑均以石青涂飾屋頂。隋代壁畫中建筑甚多,臺閣相連,曲廊通達,成片成片相連的藍色給觀者留下了深刻印象。青色依然主要是用于涂繪山石,青色涂繪的山,有獨立高大之勢;青、綠色相間暈染之山,似嶺上浮動之輕霧。綠色生性活潑,在使用中與青色形影不離,涂繪人物衣裙巾帶互為里表,涂繪景物相得益彰。深綠色主要涂繪樹冠,不作暈染的涂飾,西魏、北周壁畫中已有應用,遺憾的是這種顏料或因粉粒過粗,粘合劑稀釋,或是植物顏料,多有脫落。壁畫中楊柳桑榆連株成片,卻顯不出綠色來,而藍(青)更顯得明亮。

白色在隋代壁畫中也特別顯眼,所用顏料有白堊土、高嶺土和鉛白粉。兩種白土主要用于涂粉壁面作為壁畫的地仗,或為人物衣裙巾帶、裝飾紋樣勾勒線條。鉛白粉主要用于涂繪人物肌體,現在都已變成了黑褐色調,但白土作為白色顏料是不會變色的。我們對第419、420窟窟頂壁畫的黑褐色底色進行調查后發現兩個洞窟壁畫繪制的時間前后相隔不長,畫工極有可能存在著傳承關系。這兩個洞窟的壁畫地仗都經過了兩次涂刷,第一次是用白堊土或高嶺土涂刷,為了增強白色的明度,第二次涂刷時加入了鉛白粉。在白底色上再次涂白色時,涂到位的地方,鉛白后經氧化變成了褐色;而未涂到位遺漏的地方,仍然保持著白底色。白色在隋代壁畫中還有著特殊的作用。如源于西亞的連珠紋就基本固定地施以白色,這些連珠紋是佛龕、四壁、窟頂四披邊界的裝飾紋樣,它像一幅白色珠粒串起的支架支撐著石窟,成為石窟結構裝飾的一大特征。

隋代洞窟中還有一些變了色的顏色,其本色現在還無法確認。依據北涼第275窟、北魏第263窟從宋代壁畫下發現的早期壁畫,人物肌膚為白色、朱紅色暈染,其氧化變色有黑、褐、灰褐等多種顏色。從現有的壁畫顏料分析研究成果中,只能知道壁畫現有顏色的物質成分,而不能明其色相,對于美術研究而言只能望壁興嘆了!如果從繪畫的色彩關系來推測,變為黑褐色的顏色原貌可能是紅色系的各種暖色。

另外,在使用青綠色的同時配以金色點染,在隋代洞窟中隨處可見。人物面部、足部,包括各種飾品、裝飾圖案紋樣等等貼金箔或涂繪金粉。可以肯定,貼金箔技法也是構成隋代壁畫藝術風格的重要表現語言。

關于隋代壁畫的線描,段文杰先生將壁畫上的線依其功能分為起稿線、定型線、提神線和裝飾線,對于線的形態從文化方面進行了分析,對用筆方法也做了具體介紹,為后人的繼續研究奠定了基礎。

線描始終是敦煌壁畫的重要造型手段。隋代壁畫物象豐富,線描變化多端,不同物象有不同線法,線的運用更為簡練、粗壯,柔韌而流暢。細節之處更富于輕重緩急的變化,而不僅僅只是一般的粗細。壁畫中的佛、菩薩、弟子多用土紅線在泥壁上直接起稿。在壁上起稿前,必定先有一個完整的紙本小樣,依據內容情節分布某一內容所占之區域,劃定某一情節所在范圍界線,確定人物大小及位置,然后起筆作畫。著色完成后首先用較深的墨線重描一次眉毛、上眼瞼、鼻子、嘴角,更加突出人物的神韻。袈裟、衣裙等的轉折則依人體結構勾線,形體、手足用墨線或淡赭線勾勒定形,加強了人物的身姿、手姿等重要細節。有的菩薩在胸、腹部勾描雙線,強調人物的形體結構以及表現肌體的柔軟。供養人、故事畫中的人物、建筑、山石、樹木、動物等也都用土紅線起稿,線條簡略,行筆沒有顧忌,可以放開自由勾描點畫。還有一種線描,在起稿時就注意勾描形象的細部,組織線條每一筆落在恰當的位置,在人物服飾略施淡彩后,透出下面的土紅起稿線,不需再次勾描。

蘭葉描是隋中晚期的主要線條,工整中流露出生動、豪放之氣,具有寫意的意味,將線描發揮到了極致。

結 語

本文從壁畫布局、構圖、人物造型、涂色描線等層面,對隋代壁畫繪制技法做了梳理與分析。隋王朝在大統一中融合了南北文化藝術,并將之西播敦煌,為莫高窟帶來了新題材、新畫樣、新繪技。一些洞窟的佳作,極有可能就是由中原來的畫工所繪制。西域風格的佛、菩薩畫像在中原風格的影響下,逐漸融匯形成清麗素雅的樣貌;世俗人物的寫實技能有了進步,生動傳神;宮宇建筑,已漸漸出現探索空間透視的端倪;山石布置,有掩映開合之勢;林木枝干及葉形可辨楊柳桑榆;車馬之形,可及可觸。這些共同形成了隋代壁畫藝術的新特征,也表現出隋代壁畫的繪制技法發展到了一個新階段,為唐代壁畫繪制技藝的躍升奠定了基礎。

參考文獻:

[1]李其瓊.敦煌隋代壁畫研究[M]//中國石窟·敦煌莫高窟·二.北京:文物出版社,1984:161-170.

[2]段文杰.敦煌石窟藝術研究[M].蘭州:甘肅人民出版社,2007:201-220.

[3]賀世哲.敦煌圖像研究[M].蘭州:甘肅教育出版社,2006.