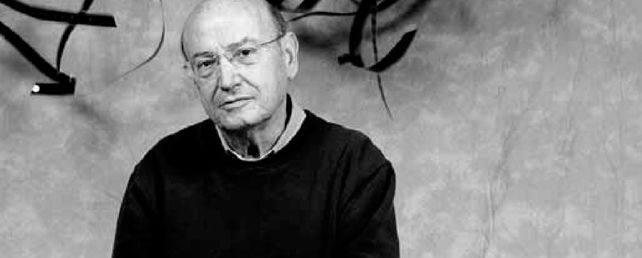

西奧·安哲羅普洛斯:在霧中凝望故鄉的電影詩哲

楊雷

“讓時間的流逝變得詩意”,這是希臘國寶級電影導演西奧·安哲羅普洛斯的藝術信念。有人稱安哲羅普洛斯為電影詩人和銀幕哲人,實在是恰如其分。在他的電影中,總是彌漫著濃郁的詩意情懷。單調的色彩、陰暗灰濕的環境、壓抑悲涼的旋律、沒有終點的流浪、毫無結果的追尋,構成了安哲羅普洛斯電影的悲劇性基調。然而,就在這無處不在的悲劇性氛圍之中,安哲羅普洛斯以現代人的生存視角展現著自我對人性以及外部世界的理解方式和表達形式,引領觀眾更加深刻地思考時間、歷史和生命。

安哲羅普洛斯1935年4月27日出生在具有燦爛文明和悠久歷史的希臘雅典,父親是一位小店店主,母親是典型的家庭主婦。第二次世界大戰德軍占領希臘期間,安哲羅普洛斯的父親因自由主義者的身份而遭到德軍拘捕,父親被德軍帶走之后,他第一次開始寫詩歌排遣憂愁。希臘詩人賽菲里斯和卡瓦菲的詩歌都對他有莫大的影響。讀詩、寫詩的經歷對安哲羅普洛斯后來的電影理念產生了重要的影響,使得他的電影蘊含著富有哲思意味的詩意。后來父親被判處死刑,安哲羅普洛斯親眼看見父親被送上斷頭臺。此事在他幼小的心靈留下了難以抹去的創傷,直接影響到后來他電影中不懈追求的“尋根”主題。“二戰”結束后,希臘又爆發了內戰,內戰結束后,安哲羅普洛斯在雅典修讀法律,課余時間全部用來觀看電影,正是在這一時期,安哲羅普洛斯看到了對他影響頗深的法國導演戈達爾的電影作品《精疲力竭》。因為服兵役的緣故,安哲羅普洛斯并沒有在雅典獲得法學學位。服完兵役后,安哲羅普洛斯隨父母移居法國巴黎。一直對《精疲力竭》對自己造成的震撼念念不忘的安哲羅普洛斯,決定在巴黎就讀索邦大學學習文學、電影學和人類學。1961年他先就讀于法國索邦大學,后轉往法國電影高等學校,卻因與教授觀念不合發生爭執而被逐離出校。1964年夏天,安哲羅普洛斯從巴黎回到了雅典。此時正是希臘軍政府暴力獨裁時期,安哲羅普洛斯在雅典與警察發生沖突。此事件讓安哲羅普洛斯決定留在雅典,他要親身體會政治帶給民眾的苦難。他在朋友的介紹下去了左派報紙《民主力量報》撰寫影評。后來《民主力量報》遭到軍政府查封,他和幾位希臘新浪潮導演走到一起,合作設法拍出逃脫政治審查關卡的電影,經過兩年的時間拍成了23分鐘長的作品《傳播》,那是安哲羅普洛斯拍攝的第一部電影。1970年,安哲羅普洛斯進行了希臘全國周游后,決定拍攝自己的長片處女作《重建》。《重建》講述了希臘一個山村里發生殺人案后,民眾的狀態和審判過程。電影在當時戛納影展的“導演雙周”中獲得國際影評人獎,并被譽為希臘影史第一部極具野心描述希臘社會的影片。安哲羅普洛斯的導演生涯從此正式起步。

1972年、1975年和1977年,安哲羅普洛斯先后拍攝了被稱為“希臘三部曲”的《1936年的歲月》《流浪藝人》與《獵人》。《1936年的歲月》于1973年獲柏林電影節國際影評人獎。電影改編自1935年一名工會激進分子被刺殺事件,當時的希臘處于軍事專政時期,實現君主復辟的保守黨和擁有工會民眾支持的希臘共產黨矛盾斗爭不可調和,社會動蕩不安。《流浪藝人》1975年同時獲柏林電影節新電影論壇獎和戛納電影節國際影評人大獎。該片通過一個流浪劇團在希臘各地演出民間劇目的各種經歷來展現希臘經歷兩次世界大戰和內戰的劇烈震蕩中的社會狀態。《獵人》取材于20世紀70年代末期希臘發生的一則社會新聞,在馬其頓的一個村莊一群農夫在雪地上發現了一具尸體,死者是希臘內戰結束后流亡東歐的游擊隊員,他冒著偷越邊界的危險,歷盡艱辛想要重返家鄉,卻累死在旅途中。該片1977年獲戛納電影節最佳電影提名,1978年獲芝加哥影展首獎。“希臘三部曲”著重于對社會現實的關注,對群體意識在社會動蕩中的掙扎進行描述與思考。這三部曲所取得的藝術成就確立了安哲羅普洛斯在國際電影界的地位。1980年,安哲羅普洛斯與意大利和德國的電影公司合作,用近乎拍攝神話的方式拍攝了講述共產主義烏托邦的電影《亞歷山大大帝》。該片的靈感來源之一是真實的歷史故事,即1870年的迪列西大屠殺:當時一群英國貴族和外交官員參觀歷史遺跡的歸途中,在迪列西被土匪劫持,希臘政府受制于保護國英國的威懾,不惜贖金地極力談判,但最終沒有達成協議,以致土匪屠殺了所有人質。整個屠殺事件暴露了希臘政權的頹勢,也使英國借口武力復仇來趁火打劫,要求壟斷希臘的礦產開采,而希臘本土的地主階級也在事件中挑撥政府與土匪的矛盾,妄圖從中漁利。種種政治面目的丑惡和卑劣都在這一事件上昭然若揭。安哲羅普洛斯以現代人的視角在史實的基礎上表達自己對希臘社會現狀的關注和思索,該片獲得了當年威尼斯電影的金獅獎和影評人大獎。

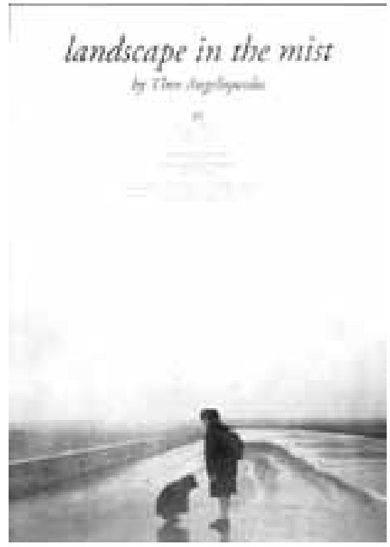

1984年到1988年,安哲羅普洛斯拍攝了帶有尋父意識的“沉默三部曲”—— 《塞瑟島之旅》《養蜂人》和《霧中風景》,三部影片都表達了經歷政治動蕩和歷史創傷后的現代希臘人在個人化的身份認同和尋找信仰和民族傳統上的生命意識。其中《霧中風景》以一種童話般的優美被國際影壇廣泛關注,榮獲1988年威尼斯電影節銀獅獎和1989年歐洲電影節最佳影片獎。“沉默三部曲”成為安哲羅普洛斯創作的分水嶺,在此之前他的電影描述人如何受困于歷史的變動,在此之后他的電影專注于呈現內在與外在的放逐。

《霧中風景》是安哲羅普洛斯以流浪、追尋為題材的悲劇作品。12歲的姐姐烏拉與5歲的弟弟亞歷山大,從媽媽的口中得知父親身在德國,雖然這只是母親編出的謊言,但姐弟倆信以為真,遂乘著開往德國的特快夜車欲尋找亞歷山大夜夜夢見的父親。后來他們在伯父口中知道了原來他們是私生子,可是固執的烏拉不愿接受這個事實,她帶著弟弟繼續踏上了尋父之路。由于沒有車票,被列車員趕下火車。加上伯父無心接濟,他們被迫用步行的方式繼續這趟注定不會有結局的旅程。在一個小鎮的山路上,他們幸運地搭上劇團工作人員奧瑞斯提的便車,并開啟了一段真摯的情誼。可當他們再次步行于公路上,搭上一輛貨車后,事情便不再順遂如意,烏拉慘遭貨車司機強暴,之后他們返回奧瑞斯提的身邊。但就在起程赴德國的那天晚上,烏拉發現奧瑞斯提是個男同性戀,她帶著弟弟從酒吧步行至火車站,乘車抵達德國邊境,正當兩人劃著小船欲渡河到德國時,駐守邊界的士兵發現了他們。結尾處,姐弟倆在一場大霧中醒來,弟弟口中念著《圣經》中《創世紀》的造世神話,兩人走到一棵大樹旁,仿佛重回了伊甸園。《霧中風景》借兩個孩子的悲慘遭遇,對現代化的希臘社會、政治、人心丑貌作了沉痛的控訴,似乎只有死后的霧中天堂里才有完夢的可能,令人備感憂傷。

安哲羅普洛斯在1991年拍攝了《鶴鳥踟躕》,展開了對國界問題和民族差異中尋根主題的探索。一位政治家離開議會從家里出走,消失得無影無蹤。新聞工作者Gregory Karr正在報導停留在邊境的移民和難民的情況,他在人群中碰到一個人非常像那個失蹤的政治家。他還找到了一個被作為國境線的河流一分為二的小鎮,看到一場超現實的婚禮,新娘和家人在河的這邊,新郎和親友在河的那邊。那個人的身份一直沒有確定,而那些不幸的難民以及被分割的村莊使Gregory Karr理解了他對人情世故的絕望。1995年安哲羅普洛斯為紀念電影百年而創作出了《尤利西斯的凝視》,故事主要講的是,主人公是個希臘裔美國人,在經歷戰爭洗禮后,他懷著感慨的心情重歸故里,尋找生命開始的地方。他跟同伴講述著曾經在這里度過的歲月,懷舊而傷感。特別是看到教徒手持火把游行的情景,勾起了他對殘酷戰爭的回憶。最后,他決心逃離。大雪漫天,他要了輛出租車,并答應送一位老人回家鄉看看。然而,滿目瘡痍的戰爭廢墟讓老人無家可歸。汽車在雪地里拋錨,他只能登上了列車繼續前行。在薩拉熱窩,他在電影館館長的陪同下,尋找一部默片未果,卻和館長的女兒一見鐘情。他高調地進入社交圈,卻發現這里已經被前蘇聯的文化浸染,到處吟唱著《喀秋莎》的旋律。他曾目睹列寧的雕像被卸開,內心涌動著復雜的感情。該片以一個希臘導演跨越一個個邊界尋找遺失的電影膠片為主線,回顧了導演之前的創作主題并對電影藝術的發展提出了疑問,獲戛納電影節評委會特別大獎和國際影評家獎。1998年安哲羅普洛斯以《永恒與一日》摘得戛納電影節金棕櫚獎,通過這部影片,導演試圖對長久以來關于漂泊與尋找的命題作一個解答。影片中對生命與時間的思辨是個人存在向過去的告別,也是走向新旅程的宣言。

《永恒與一日》圍繞一個身患癌癥的老作家亞歷山大和一個兒童之間的故事展開。亞歷山大意外地救了一個阿爾巴尼亞來的孩子。在送他回到祖母身邊的旅途中,老作家不斷回憶自己的過去。小孩兒送給亞歷山大一個咒語,最終令他驚異地看到了死去的妻子。影片充滿了神諭式的啟示,同伴在海里戲水,而他的母親則從家中呼喚著他的名字,與結尾交相呼應。本片的主題深層而豐富,老詩人一意欲尋回語言、文化的根源,卻始終忽略母親與妻子對他的需求,他的孤愁其實是源于情感缺乏而非語匯不足,妻子呼喊的“給我這一天!”與母親叫喚的“亞歷山大!”早已是他心中根深蒂固的語言。安哲羅普洛斯于此片里不但有文化尋根、重建的企圖,他更在意的是失落人情的復歸。

2004年,《哭泣的草原》問世,該片講述了一對希臘流亡夫妻的坎坷歷程,從1919年蘇聯內戰期間,到從烏克蘭的Odessa回國定居至1949年希臘內戰結束,這對夫妻經歷了半個世紀的動亂。先是在俄國革命時被趕離家鄉,接著又被掛上政治犯的頭銜遭受迫害,他們不斷地逃離,度過了顛沛流離的一生。安哲羅普洛斯這位電影哲人再次以希臘歷史為主題,開始了他充滿詩性的藝術探索。2008年安哲羅普洛斯又拍攝了《時光之塵》,影片講述了一對歷經紛飛戰火的生死戀人在大動蕩的歷史背景下悲歡離合的動人故事,以兩人對過往歲月的回憶為主,帶出歷史與人生,個人與世界,戰爭與人性的永恒命題。在安哲羅普洛斯遲緩的畫面節奏中,我們看到了他畢生著意的三塊碑石:時間、生命、歷史。相同的場景、相似的人物、熟悉的氣息、相近的音樂旋律……安哲羅普洛斯的作品如同是同一首曲子連綿不斷的展開和變奏。道路、雨、雪、霧、孩子、老人、詩歌、遠行、回歸。這些或具體或抽象的意象和主題透射出他獨特的藝術追求和個人思索。

安哲羅普洛斯在接受媒體采訪時曾說:“上帝給予人各自的死亡,每個死亡都各有其必然,有其節奏,有其感覺。如果有幸能選擇自己的死亡,我愿意死在電影拍攝的過程當中。”一語成讖,2012年1月25日,在靠近雅典的比雷埃夫斯港口城市,安哲羅普洛斯被一名下班的警察騎摩托車撞倒,導致腦部大量出血,送往醫院的幾個小時后宣告不治離世。而就在事故發生地的不遠處,便是他正在拍攝的電影《另一片海洋》的取景地。

“我就在這里,在旅程的途中。我的大半虛度的年月,介于戰爭狂亂的年月——依舊試著學會使用影像語言。每一次嘗試都是一次全新的開始,也是一次性質不同的失敗。”這便是安哲羅普洛斯的藝術信念。對安哲羅普洛斯來說,電影是對時代的凝視,或者更準確說,是對時間的凝視。沒有任何其它藝術形式比電影更能捕捉時間的流逝,而又更能保留時間,讓它一回又一回地重復自己。實際上,安哲羅普洛斯的電影并非只是自傳式的電影,更精確地說,他自身結合了更深沉繁復的文化向度,超越了個人經驗和生活軼事的細節描繪,建構了富有個性的飽含詩意的時空。安哲羅普洛斯以哲學化的方式思考電影,以哲學捕捉人性,以詩意雕刻流逝的時光。