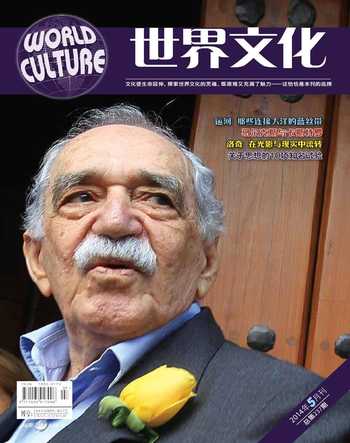

洛奇 在光影與現實中流轉

劉博濤

《洛奇》(《Rocky》)是一部電影,也是一段人生。在電影與人生的交織中,締造了光影和現實的傳奇。當我閉上眼睛,一幕幕的畫面就會出現在我的腦海。

美國有一座東部城市叫做費城,如果你詢問當地人,“費城的標志人物是誰”,你可能會聽到一個答案是艾弗森(原費城76人隊隊員),但是一定會有人告訴你另外一個名字,那就是“洛奇”,一個從電影里走出的“真實”的人。

《洛奇》是一部系列電影,總共有六部,從1976年第一部誕生之日起到2006年第六部整個電影結尾,這一系列電影竟然橫跨了三十年的時間。這三十年,主人公洛奇和許多人一起成長,演繹了一段不朽的傳奇。

《洛奇1》是這個傳奇的開始,主人公洛奇年已三十,一事無成,整天游手好閑,靠著幫別人討債,充當打手,以及打一些收入低微的業余拳賽度日。然而,命運的轉折點就這樣悄然到來了。

世界重量級拳王阿波羅·克里德準備在美國獨立200周年的紀念日7月4日這一天舉辦一場紀念比賽。然而,他的對手在訓練中受傷,不能參賽,而距離比賽只剩不到兩個月的時間,阿波羅一時聯系不到新的對手。正在一籌莫展之際,他突然靈機一動,想到找一位費城當地的名不見經傳的選手和他對戰。由于1776年7月4日大陸會議在費城召開并正式通過了《獨立宣言》,由此美國正式獨立,這樣,在美國獨立日的這一天跟來自費城的選手比賽就顯得別具意義。當然,這個帶著危險的“幸運”就降臨到了洛奇身上。

洛奇起初并不愿接受這樣的挑戰,因為他年已三十,又沒有接受過系統性訓練,不但沒有勝算,反而有被重傷的危險。如同每一個底層的小人物,洛奇依然存有改變自己生活的渴望,當機會到來時,他不愿輕易放棄。這時,一位名叫米克的業余拳擊教練找到了洛奇,愿意幫助洛奇訓練,除了看中洛奇還未被開發的潛質,他也想證明自己,就這樣,兩個希望證明自己的小人物走到了一起,并肩戰斗。

在短暫而又高效的訓練中,洛奇迎來了比賽的前夜。想到明天要面對的一切,他怎么也睡不著,于是就踱步到了第二天比賽的場館,偌大的場地在這個午夜時分更顯空蕩,只有他和阿波羅的巨幅海報格外顯眼,海報中的阿波羅神采飛揚,躍躍欲試,而另一端的海報里,洛奇動作僵硬,神情膽怯,連他比賽短褲的顏色都畫錯了。但是,誰在乎呢?是啊,主角是阿波羅,洛奇只不過是個陪客,一個懦夫,廢柴。之后,洛奇走出空蕩的場館,這一幕在影片中堪稱經典。相信此時他已經有了一種信念,那就是盡力做到最好。

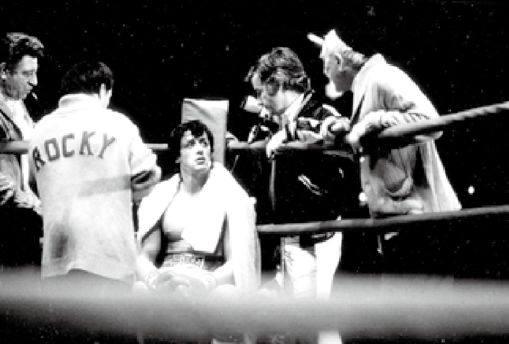

比賽開始了,阿波羅的一切都是焦點,身處舞臺的洛奇卻顯得可有可無。比賽開始了,面對一個業余拳手的挑戰,阿波羅顯得輕松自如,游刃有余,為了取悅觀眾,他肆意挑逗著對手,而苦練之后的洛奇依然因為實力上的巨大懸殊被打得狼狽不堪。但是他并未放棄進攻。終于,被動挨打的洛奇抓住了對手由于過度放松而露出的破綻,看準時機,冷不防一記重拳將阿波羅擊倒,全場頓時沸騰。所有人都意識到這并不是一場表演賽,而是一場真刀實槍的戰斗。

起身之后的阿波羅覺得很沒面子,于是瘋狂地向洛奇進攻,洛奇在對方的重拳之下被打得面目全非,然而在信念的支撐下,他堅持著與對手周旋。

影片的高潮出現在倒數第二回合,洛奇連續挨了一組重拳被擊倒在地,他的教練告訴他不要起身,否則他有可能被打死。但是洛奇此刻只有一個信念:雖然不能取勝,但可以堅持到最后。終于,在十秒倒數將盡之時,洛奇再次站起。對面的阿波羅簡直不敢相信面前的對手還沒有被擊倒,信心開始動搖。而洛奇抓住時機,一記重拳打傷了阿波羅的肋骨。每當我看到這里,便會禁不住熱淚盈眶。

最后一回合,洛奇大有擊倒對手之勢,但是,比賽終了的鈴聲響起了,裁判判定阿波羅點數獲勝,洛奇和妻子擁抱在一起,影片就在此刻定格。雖然洛奇堅持到最后還是失敗了,沒能創造奇跡,但相信每一個人心中的獲勝者只有一個,那就是洛奇。

縱觀整個影片,無非講述了一個小人物美國式的夢想得以實現,底層的小人物通過自身的努力奮斗,借由合適的機會證明了自己。然而就是這樣一個簡單甚至在專業人士看來俗套的故事,卻在當年上映時獲得了一億一千七百二十多萬美元的票房收入,要知道,這部影片的投入不過才一百多萬美元,且只用了二十八天的拍攝時間,在高票房的同時還收獲了包括1976年奧斯卡最佳影片獎在內的多項大獎。這部影片的成功本身也是美國夢的一種體現,洛奇的成功,不得不說是與人們心中所存在的夢想有關,大家都希望能像洛奇一樣獲得成功。《洛奇》的成功,使人聯想到2011年的林書豪,也是一個小人物,一夜成名,并且在一周時間內迅速傳播到世界各地,不能不說確實是一個奇跡。然而除卻奇跡本身締造者的神奇之外,大眾對于這樣的故事還是很渴求的,雖然不可能每個普通人都有這樣的經歷,但不妨礙人們對這種奇跡樂此不疲的消費,因為它給人們一種信念,一種力量,而下一段傳奇也許就孕育其中。

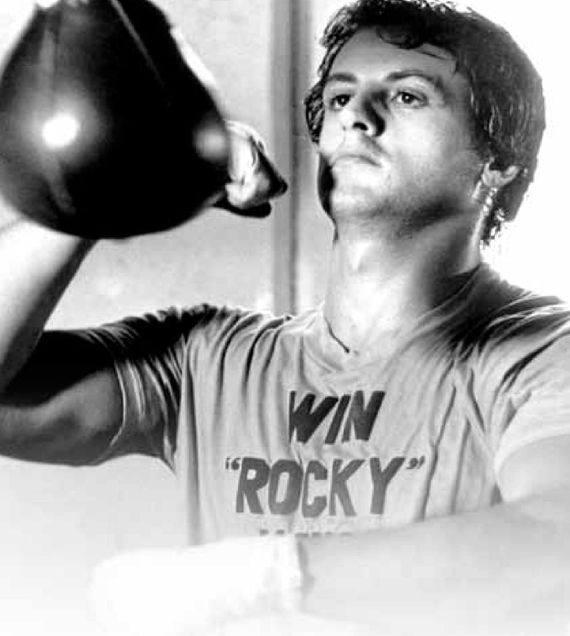

本片的主演西爾維斯特·史泰龍(Michael Sylvester Gardenzio Stallone)出生于1946年,出演《洛奇1》時年滿三十歲,與主人公洛奇同歲。在某種意義上來說《洛奇》這一系列電影就好像是他的自傳一般。也正由于他的本色出演,為影片注入了靈魂。而他本人的成長歷程也是一段洛奇式的故事。史泰龍出生時,由于使用產鉗,使得他頭部的神經受到損傷,造成面部癱瘓。由此帶來的不僅是一側臉僵硬的表情,還有含糊不清的口音,因此他一直是被取笑的對象。

一次偶然,他看到一場拳王阿里與一個無名小卒比賽,后者頑強堅持下來,他由此得到靈感,很快地完成了《洛奇》的初期劇本。爾后,他拿著劇本,開始到每一家公司去面試,希望能夠投拍,并且,他還有一個條件,那就是主人公洛奇必須由自己扮演。這樣的條件讓他到處碰壁,被拒絕了成百上千次。但堅持讓他獲得了機會,雖然經費緊張,但他還是完成了影片的拍攝。從此,洛奇這個形象就誕生在熒幕上,而且成為經典。

《洛奇》這部影片本來設計的結尾是比賽終了,洛奇死在了拳臺之上妻子的懷里。但是,出于市場考慮,為了將來可能的續集,這一幕并未上演,而隨后就有了后面五部的續集。第二部到第五部都講述了洛奇由此一戰成名進軍職業拳壇后的故事。值得一提的是其中的第四部順應了當時美蘇爭霸的歷史潮流,洛奇還代表美國和前蘇聯拳手過招,結果當然是以勝利告終。本來已經打算在第五部結束整個《洛奇》系列,但是壯心不已的史泰龍覺得有話沒有說完,于是在六十歲高齡又推出了《洛奇》系列的最后一部。影片中,洛奇年老,妻子過世,自己經營著一家小餐館,生活似乎又回到了三十年前。但是心中的熱情讓他再次回到拳臺,那個已經不屬于他的舞臺。對手依舊是一位重量級拳王,結果依舊是洛奇以點數敗北,但他依然堅持到了比賽的最后,退場時,觀眾向他報以潮水般的掌聲,而洛奇也激動不已,揮手向大家告別。作為一部系列影片,洛奇這個角色陪伴了史泰龍三十年的時間,觀眾們也早已把洛奇當作一個現實生活中存在的人。

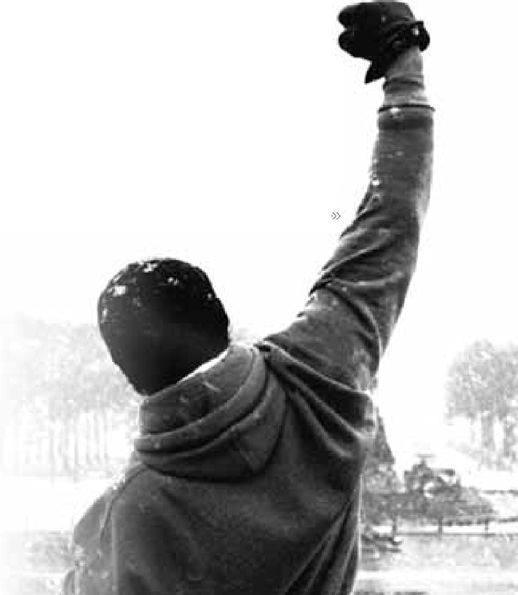

在這部系列電影當中,有這樣一個經典橋段:洛奇穿越費城的大街小巷晨跑鍛煉,終點是費城的國家博物館,他快速躍上臺階,然后揮拳慶祝。因為這樣的經典鏡頭,經政府批準,人們就在國家博物館的門前為洛奇樹立了一尊銅像,代表了費城人民對于洛奇的喜愛,銅像是洛奇振臂歡呼的姿勢,激勵著每一個到訪者。希望讀者朋友們如果有機會去往費城,可以去感悟一下那段不老的傳奇。