極簡之美

朱肖晨

“我就是只是玩,沒想過要畫什么。我只是想要知道顏料、色彩、厚或薄、筆刷在不同的載體上是什么樣子。”

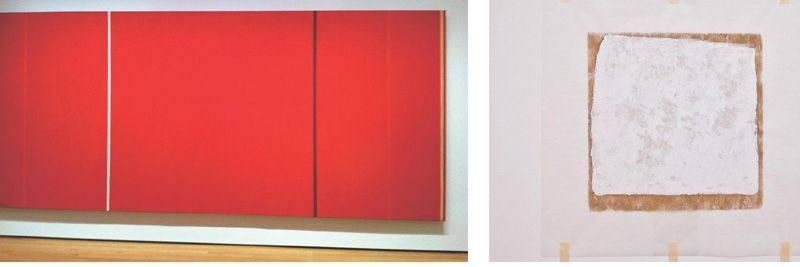

對于雷曼(Robert Ryman)來說,他花了大半輩子在和各種不同的布料、金屬、繪畫材料打交道。“畫什么不是一個問題,如何去畫才是。”在他的畫筆下,大多是標志性的白色實驗,正如他最近引起外界爭議的《無題》一樣。

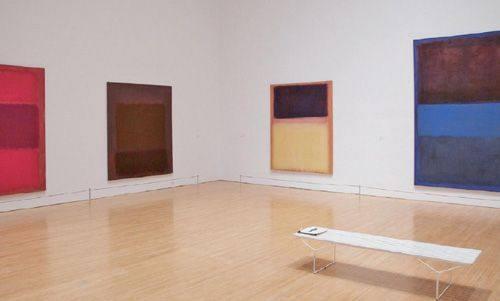

雷曼并不是第一個從事這樣創(chuàng)作的藝術家,遠在他之前的巴尼特·紐曼(Barnett Newman)、馬克·羅斯科(Mark Rothko)早已經開始了類似的創(chuàng)作。不過羅曼確是對于白色最為專注的一個。正如羅伯塔·史密斯(Roberta Smith)在《紐約時報》評論的那樣:“雷曼的藝術提醒我們,對于所有的繪畫而言,最重要的是顏料、尺寸和顏色。”

極簡不簡

如果你還在吐槽你家的白墻為什么不是藝術品,那么你也太小瞧了這批藝術家。

作為上世紀六七十年代的藝術流派,極簡藝術繪畫最早是作為當時流行的行動繪畫藝術“反派”出現的。行動繪畫藝術家們講究直覺、自發(fā)性的表達,極簡主義者則認為行動繪畫過于強調個性,無實體性。在他們眼中,一件藝術品不應該涉及自身以外的任何事物。

繪畫在他們手中朝著單純的、邏輯的方向發(fā)展。他們并不想給觀看者造成任何作品上的壓迫,繪畫中一些常見的象征符號等等在他們的畫作中也見不到身影。觀者在他們看來本身有著對于作品的想象,而不是應該由繪畫者去引導。在對于作品的理解之中,觀者也是這幅畫的作者之一。

抱著這樣的理想,一大批極簡主義畫作產生。在他們的筆下,幾何圖形、單色是他們的最愛,用硬邊,簡單形式與線條來進行作畫是他們的常態(tài)。

極簡藝術的作品,看起來簡單,實際上繪制并不是一件容易的事情,和那些大篇幅的油畫作品相比,功夫絲毫不在其下。雷曼本身對于白色這種顏色的調制,包括上色的順序都有自己獨到的研究,不同的畫作在空間與光線下都能夠得到不一樣的視覺感受。

南京藝術學院美術學院教授、美術史家常寧生認為:“在雷曼這里,他走的就是繪畫觀念上的極端,雖然繪畫好像沒有直觀的意象,但并不代表什么都沒有,更多的是觀念上的反叛和象征性意義。西方現代藝術是一步步往前走的,每一階段都有不同的產物。”

對于極簡的崇拜,也并不是只屬于畫家的專利,極簡主義思想很快就在設計師們之間彌漫。

無論是密斯的少即是多(less is more),還是彼得·沃克的物即其本身(The object is the thing itself),他們在自己的設計作品中去掉了大量繁瑣無用的裝飾,把事物的本真狀態(tài)給顯露出來,哪怕是把鋼筋水泥露在外面,反而這種創(chuàng)作帶來了不一樣的美感。

一種生活方式

有趣的是,盡管對于極簡主義的一些作品,現在還在藝術圈外備受爭議,相當一大部分人直呼“看不懂”,但是在我們的生活之中,“極簡”已經悄無聲息地滲透進來。

蘋果手機就是極簡主義的一個典范,在它設計的產品之中,絕對沒有什么多余的元素,它剔除了,不必要的外形設計,留下的只是人們需要的東西。如此設計只是為了留下素材和功能本身,摒除感性的思維模式,堅決將極簡主義進行到底。無印良品也是遵循著這樣的思維,去除一些不必要的加工顏色,在它那里,你所看到的只是商品最原始的本色。

除了極簡范的生活用品受到追捧,極簡的生活理念現在也變得越來越被推崇。

拿掉生活之中不必要的東西,“如無必要,勿增實體”,在極簡主義者的觀念之中,耐久與實用是他們選擇的第一指標。生活之中去除無所謂的干擾,關心自己真正在乎的東西。這個繁雜的世界之中,我們有著很多重要的東西,但那一定不是物質與消費。

佛家有說過,放下即意味著得到,當我們放棄一些東西的時候,才知道自己真正在乎的是什么。極簡主義生活的意義也就在此,放棄復雜的生活,也許空空凈凈才是人生所需要的本真狀態(tài)吧。