定格迷局

陳林(原名陳琳),安徽合肥人。2006年畢業于中國藝術研究院,獲博士學位。現為教育部高校美術專業指導委員會委員,安徽省中國畫學會副主席、安徽省工筆畫藝委會副主任,安徽大學藝術學院教授、碩士生導師、院長,當代“新工筆”代表畫家。2000-2001年、2005年分別為美國中部華盛頓大學美術系訪問學者。多年來一直從事工筆創作與研究,作品參加國內外展出并獲獎,其中《紅豆角·紅蜻蜓》獲2002年“紀念毛澤東在延安文藝座談會上講話發表60周年全國美術作品展”展區金獎、全國優秀獎并獲2006年安徽省社會科學文藝創作政府二等獎,《紅扁豆·黃月亮》獲“2003年全國中國畫展”優秀獎,《畫譜·實》獲“第六屆全國工筆畫展”“學術獎”。

先后在美國西雅圖世界日報畫廊、琳達·豪杰斯畫廊、加拿大溫哥華日本文化中心、博雅齋、華藝廊、廣東省文聯藝術館等國內外多地舉辦個展,出版《唯美新勢力·陳林工筆花鳥畫精品集》、《新工筆文獻叢書·陳林卷》、《別求新聲·陳林工筆畫作品》,《中國當代名家精選·陳林作品集》、《唯美新視覺·陳林工筆花鳥畫欣賞》等作品集。

我在2005年于北京中國藝術研究院念書時識得陳林,也許相遇的時間段正是陳林繪畫風格轉型當口的原因,我比一般朋友更明晰地見證了他近年創作思維演進的脈絡。

我想觀看陳林的畫必須首先將我們的閱讀方式設定為“觀念先行”,這是陳林作為新工筆繪畫風格代表人物之一的最為顯著的藝術特征。他的作品注重觀念的意義和價值,畫面形式語言都作為闡釋觀念的方式而存在,同時也具備獨立存在的價值。前輩藝術家慣常在畫面中表達自然主義、現實主義的審美追求,比如,畫一只鳥雀,就是表達鳥雀之于自然環境中相互依存的美感,天人合一的境界。作為觀眾也許你第一眼直觀所見便是作品表達的真實內容,而陳林作品與前輩畫家的真正分水嶺正在于它呈現的不是簡單的瞳孔映射的影象,而是更多畫面以外的余音。他通過精心設計的圖象包袱誘導觀者誤入一個個精致的迷宮,透過他提供的“魔鏡”物象呈現出豐富而多義的特點,以物喻人,寓人于物,讓觀者以窺探的視角呈現另一種幻覺的真實。

甚至我個人主張這種類型的工筆畫,已經不能再簡單以“人物、山水、花鳥”來劃分。正如我本人不愿意別人習慣性的把我按照傳統概念歸類于人物畫家一樣,陳林的畫也必須要脫離或最起碼淡化這一狹窄的范疇來閱讀,才可能無限的接近作者所要表達的真實意圖,并更準確地體驗其中的不凡價值。顯然陳林的理念是:敘述比再現更為重要。

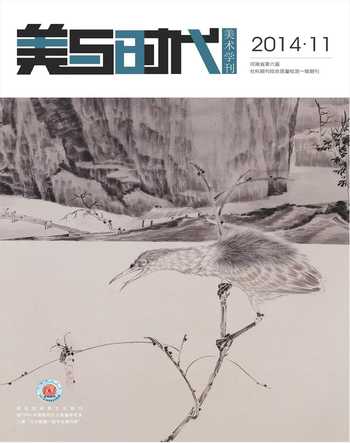

當然“觀念先行”并非忽視畫面技術本身。而事實是新工筆這一群體比大多數人更重視技術本身的表現力與創新。比如陳林所畫禽鳥造型主觀和擬人化,表現羽毛時使用一種“顫抖”的畫法產生粘稠潮濕的另類感覺,我更傾向于把它理解成畫家為表達一種神經質的非常態情緒,而自覺尋找的畫面合理的夸張的表現手法。這種技法上的創造,直接影響了畫面的情緒。作品畫面空間分割多以類似平面構成的方式進行,環境營造方式又多以主觀替代客觀,用動態沖擊靜態,因此畫面總有一種迷離動蕩的幻覺。陳林作品的色彩多用灰色調。西畫中灰色多用白色調和,中國畫則多用墨色調和,其間分寸不易掌握。傳統中國畫的“隨類賦彩”也多半在幾種有限的標準色之間挑挑撿撿。從現存中國繪畫的歷史文獻中很難找到關于色彩問題具體而豐富的論述。而郭熙“春山淡冶而如笑,夏山蒼翠而如滴,秋山明凈而如妝,冬山慘淡而如睡”的抽象描述反倒讓人有更多色彩的想象空間。我的色彩觀無疑是西化了的,陳林更為中庸一些,這也是他的作品顯得更為傳統的原因之一。而我對灰色的理解是:溫潤醇厚、如脂如玉。陳林這種類似電影鏡頭定格或舞臺劇劇照式的畫面,需要用極端安詳的制作去平衡、穩定它。從而產生更為靜謐的空間氛圍以及迷人的時間定格。

陳林與我的人生際遇,職業經歷多少有幾分相似。我比較容易理解他各個階段的創作狀態,并且驚異于他旺盛的創作欲與極高的效率。他的作品借鑒和傳達了豐富而多樣的文本樣式和藝術門類。近年的作品中呈現了更多的觀念表達,植入了更復雜的文化沖突,作品由形式美感的拓展轉向文化思辯的深入。觀者在梳理他的思想脈絡時,從中看到他與韓干、八大山人、凡·艾克、馬格利特等先賢大師超越時空的人文對話。依稀看到了那些名著的書脊,電影或舞臺劇的浮光掠影。顯然他的邀約計劃經過了縝密的思考,對象具有經典性和多義性的特點。立于陳林的畫前不時幻覺出現在眼前,產生心理催眠或暗示效應。他一方面為我們提供幻境依稀的來路,卻又拒絕提供結局的設定,從而讓作品留下巨大的想象空間。這種迂回的思考方式讓我們與歷史的對話如此之近,而我們和陳林作品之間私密的交流過程本身就是一次高貴的精神之旅。

作者簡介:

張見,中國藝術研究院中國畫院副院長、博士、碩士生導師、著名畫家。