杜維明與文化中國

郭英劍

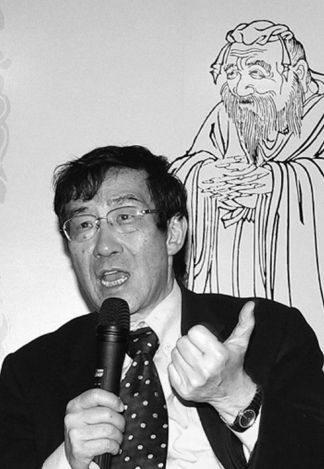

在UCLA和普渡大學分別參加完學術會議,5月4日回到哈佛后,就看到相關消息稱,5月7日,杜維明先生將在燕京學社做主題為“文化中國再審視:認同問題”(Cultural China Reexamined: The Question of Identity)的講座,對此充滿了期待。

應該是在1997年或1998年,那時我還在南京大學讀書,杜維明先生曾經(jīng)應南大的邀請去做過一次講座,當時的逸夫館一層報告廳人山人海被人圍得水泄不通,令我印象深刻,也足見杜維明先生在中國高校師生中的知名度。

杜維明先生祖籍廣東,1940年出生于昆明。1961年年僅21歲時,在臺灣東海大學獲得學士學位,此后前往哈佛東亞語言與文明系繼續(xù)深造。兩年后獲得碩士學位,1968年獲得歷史與東亞語言博士學位。畢業(yè)后,他曾經(jīng)在普林斯頓大學(1968-1971)、加州大學伯克利分校(1971-1981)等名校教過書。1981年后受聘哈佛大學,自此之后,一直在哈佛任教,擔任東亞語言與文明系中國歷史與哲學教授、儒學研究教授。1986-1989年間,曾擔任東亞語言與文明系系主任;1996-2008年間,曾擔任哈佛-燕京學社社長長達12年之久。1988年,當選為美國藝術與科學院院士。

在杜維明先生出版的30余部中、英文論著中,他著重研究儒學傳統(tǒng)的現(xiàn)代轉型,致力于儒學的第三期發(fā)展,推廣文化中國,強調文明對話的必要性以及現(xiàn)代精神的反思,其儒學思想備受國際學界之重視,曾經(jīng)受邀為聯(lián)合國、印度、新加坡等國家發(fā)表重要的演講,推動聯(lián)合國以及南亞五國所倡導的儒家文明。2008年,北京大學開始籌建高等人文研究院,2010年9月28日正式掛牌建立。杜維明先生受聘為該院首任院長與人文講習教授。據(jù)介紹,該研究院立足中國傳統(tǒng),致力于具有國際性和原創(chuàng)性的跨文化學術研究。如此宗旨,邀請杜維明先生擔綱領頭人真是絕佳選擇。

講座的當天中午12點15分左右,我就來到了位于神學大道(Divinity Avenue)上的燕京學社所在地。

燕京學社的全稱是哈佛-燕京學社(Harvard-Yenching Institute),建立于1928年。雖然燕京學社與哈佛有著非常緊密的聯(lián)系,但她實際上是一個獨立的基金會(foundation),無論在法律上還是在財政上都是獨立的。該社創(chuàng)始人為查爾斯·豪爾(Charles Martin Hall),他捐獻了個人財產以創(chuàng)立燕京學社。豪爾要求學社董事會要把自己的財產用于推動亞洲的高等教育,為此,學社董事會與哈佛大學建立了伙伴關系,以此推動學社的使命。由于其獨立性,該學社的網(wǎng)站都使用的自己域名:www.harvard-yenching.org,而不是像絕大多數(shù)學院和系所那樣使用的是以harvard.edu為后綴的域名。

當然,這么說,并不是說哈佛-燕京與哈佛無關,其實兩者有著密切的合作伙伴關系。比如,1930年代,燕京學社支持哈佛建立了東亞語言與文明系(East Asian Languages and Civilizations),并且資助建立了哈佛-燕京圖書館。現(xiàn)如今,這個圖書館還坐落在燕京學社所在的大樓內。而且,燕京學社有9名董事會(Board of Directors)成員,其中三人為哈佛大學的代表。在燕京學社80余年的發(fā)展歷程中,其總共7任社長,均由哈佛大學教授出任。

燕京學社主要致力于推動亞洲在人文與社會科學方面的發(fā)展,特別關注亞洲文化方面的研究。1930和1940年代,燕京學社為中國建立燕京大學(Yenching University)提供了直接的幫助。自從1950年代以來,該學社開啟了很多人文社科領域的學位項目,為世界各地特別是亞洲的青年學子到此深造、進修和攻讀博士學位提供資助。其舉辦的相關國際會議,在世界上有很大的號召力和影響力。截至目前為止,該社與世界上50余所高校研究機構保持有密切的合作關系,堪稱哈佛大學與亞洲之間的一座橋梁。

進入大樓一層右轉往前走,到了Common Room,看到已經(jīng)有不少人到場。不到12點半的時候,這個小小的報告廳已經(jīng)座無虛席,后來者只能或蹲或站或在門外聆聽。大概在12點40分,講座開始,先由燕京學社現(xiàn)任社長伊麗莎白·佩里(Elizabeth Perry,中文名裴宜理)教授作介紹。裴宜理生于中國,自幼在日本東京長大,后到美國上大學。1978年在密歇根大學獲得政治學博士學位,后在哈佛大學任教,是哈佛政治學院政府系(Department of Government)的知名學者,美國藝術與科學院院士,也是位亞洲通。

簡短的介紹完畢,講座開始。杜維明先生首先提到,個人何以以“再審視”為題,為什么要再度思考認同問題。其實,對于文化中國的概念,杜先生早在1989年的《文化中國:邊緣即中心論》(Cultural China: the Periphery as the Center)一文中,就對此有過最初的詳盡闡釋。但他認為,自此之后,在這將近四分之一世紀中,文化中國曾有的三個各自獨特而又不可分割的意義世界(或稱象征世界)發(fā)生了重大轉變。而正是這些變化,導致自己需要重新審視已有的觀點。

文化中國的第一意義世界,包括中國大陸、香港、澳門、臺灣和新加坡,到如今都發(fā)生了天翻地覆的變化。現(xiàn)在的一個問題就是,作為一個“中國人”和/或“華人”(Being a Chinese,當然此處究竟應該如何翻譯和稱呼,是一個復雜的學術問題,此處不贅述)的意義,變成了一個復雜的問題,而非簡單的以國籍而論的事情。在這一意義世界當中,文化中國應該涵蓋56個民族,而不是僅有的漢人的狹隘觀念。而在港澳臺以及馬來西亞,對Chinese以及文化中國的理解,也都發(fā)生了變化。比如,港人在最近的三五年認同自己是中國人的人數(shù)在不斷增加。而在臺灣,不少人更愿意把“中國人”和華人分開。

第二意義世界主要指散布在世界各地的華人社會,包括海外華裔、華僑等,最突出的是馬來西亞,也包括泰國、印尼或菲律賓。在美國、澳大利亞、歐洲等地,華人的比例若加起來,也不算少。這一意義世界的變化,來自于跨學科離散研究(Diasporic Studies)所帶來的豐碩成果。雖然這些華人華僑為“大中國”(Greater China)所吸引,但越來越有離散或曰游子之心態(tài)。

第三意義世界主要指與中國既無血緣關系、婚姻關系也無地緣關系的國際人士,主要是學者和漢學家,也包括長期與中國文化或中國打交道的企業(yè)家、政府官員等。他們主要通過各自的母語來了解中國以及中國文化等。隨著時代的變化,這類人員越來越多。而這一變化最具挑戰(zhàn)性,還帶來了比如中國人的國際形象等諸多問題。

由于時代的巨變,杜先生提出,自己原有的觀點“中心無處可循,邊緣四處可見”應該更改為“中心無處不在,邊緣也已成為中心”。文化中國的精神資源非常豐富,儒家只是其一,像道教、佛教、基督教、伊斯蘭教等等都是其中組成部分。就文化中國而言,當說到“我們”(we)的時候,這個“我們”應該是開放的、多元的和自省的。

從整個講座看,杜先生廢話全無,直奔主題,簡明扼要。講座中,他既談個人求學之經(jīng)歷,更談前輩與同時代學人之精神;從早年對文化中國的思考,從歷史演變、社會發(fā)展,到學問漸進、個人思考之深入,從中國到港澳臺,從海外華人到海外友好人士,進而重新思考文化中國的認同問題,其視野之國際性,知識領域之博古通今,令人佩服。

1小時20分鐘后,整個講座在最后的簡要問答后結束,與會者熱烈鼓掌,感謝這位游走于世界各地為文化中國鼓與呼的大師的精彩講座。

走在回來的路上,我更加感慨的是,在世事演變的過程中,這樣一位世界知名的大家,還在不斷修正、補充和完善個人的觀點,而不是一味強調其過去以及現(xiàn)在的一貫正確性,僅此,就足以令后學心存敬意。