杜普蕾的一世琴緣

孫靜怡

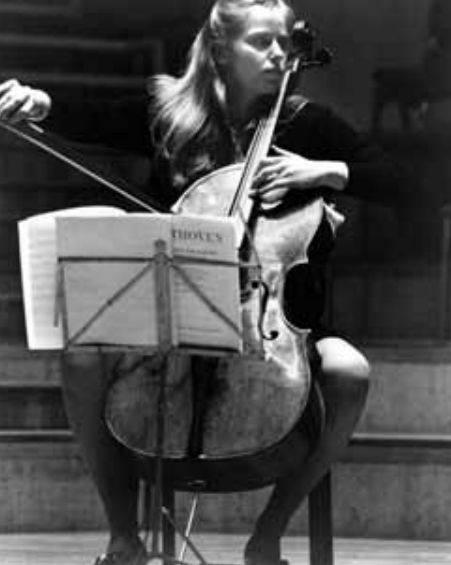

提到杰奎琳·杜普蕾,也許很多人對這個名字感到陌生。但是英國導演安南德·塔克1998年拍攝的劇情長片處女作《她比煙花寂寞》(Hilary and Jackie),相信有不少人都看過,而電影配樂更是為世人所熟知。作為奧斯卡最佳原配音樂獎得主,全片的音樂均由杰奎琳·杜普蕾這位早逝而才華橫溢的大提琴家的錄音配成。正是因為在影片中聆聽了杜普蕾令人動情的琴聲,讓人不禁思考,究竟是什么造就了她的非凡人生?

天賦

1945年1月26日,杰奎琳·杜普蕾出生在英國的著名城市——牛津,是杜普蕾家的小女兒,還有一個姐姐和一個弟弟。其父德雷克·杜普蕾是名財經作家,母親愛麗絲·杜普蕾則是一位在皇家音樂學院任教的鋼琴家和作曲家。正是因為母親的影響,杰奎琳很早就顯露出她的音樂天賦。據悉,她四歲時聽了英國廣播電臺播出的大提琴演奏后,就告訴她的母親:“我也想弄出那樣的聲音”,從此展開了她與大提琴之間的不解之緣。很快她便擁有了屬于自己的大提琴。五歲起,杜普蕾開始在赫伯特·沃倫主辦的倫敦大提琴學校學琴。這所學校是英國第一所教女性如何以男性坐姿演奏大提琴的學校,這在當時是頗為大膽的舉動。“二戰”時期的英國,大提琴仍被視為是只有男性才能演奏的樂器,鮮少有女性成為職業的大提琴手。此外,當時的英國女性連騎馬都用的是兩腿放在同一邊的側坐馬鞍,人們對這種用叉開腿夾著琴的姿勢拉琴的態度可想而知。然而,這些世俗的觀念并未打消杜普蕾一家讓女兒學琴的念頭,杜普蕾夫人更是親自為女兒創作了一些小樂曲來激發她對音樂的感覺和熱情,寫完以后全抄在一個筆記本上,命名為“杰姬的第一本大提琴書”。每支曲子都配著別致的歌詞,邊上配好圖畫,書里的曲子和圖畫都是愛麗絲在晚上趁孩子們都睡了之后寫的。每天早上,杜普蕾從睡夢中醒來,發現了床邊放有一首新作成的曲子,曲譜上還有文字和圖畫的說明,興奮得不得了。她剛練熟了這首曲子,就準備創造新一種的聲音,于是母親就會按她的意圖再寫一首新曲子。第二天早上,杜普蕾下床后第一件事,就是沖下樓,和媽媽一齊練習新的曲子。里面的說明的文字可能只是C、G、D、A等字母,母女倆都會練得不亦樂乎,但是每一首曲子都是新的,具有挑戰性。在母親的積極鼓勵與自身的不懈努力下,杜普蕾六歲第一次在公開場合演奏,她憑借自己對音樂的獨特領悟一奏成名,很快被捧為學校的“明星學員”。 在一次學校的演奏會上,杜普蕾一口氣演奏了舒曼的《慢板》、舒伯特的《樂興之時》,一首與四重奏樂團合作的傳統樂曲,三首短小的三重奏等6首曲子。米拉·韓德森女士此時就已經看出杜普蕾是“天邊遙遠的一顆明星。她是一位圓圓胖胖的小女孩,眼睛呈淡藍色,不太愛講話,大都由媽媽代言。我想其他女孩大都認為很難跟她講話,可是大家卻對她那出類拔萃的聽力、心無旁騖的聆聽能力,以及她所奏出的音符感到訝異不已”。

1955年,杜普蕾拜著名大提琴家威廉·普利茲為師,親切地稱呼他是她的“大提琴爸爸”。次年便獲得了她音樂生涯中的首個國際性大獎——薩吉亞獎,成為全英最受矚目的演奏家。在這場紀念葡萄牙大提琴家薩吉亞的比賽中,她的老師普利茲向評委會強烈推薦杜普蕾,認為她有著超乎常人的音樂天賦和不可思議的成熟心智,堅信她會在音樂界大放光彩。另一位音樂家巴畢羅利也坦言:“她一拉琴,我就知道冠軍非她莫屬。”1958年,杜普蕾第一次上電視,參加一檔名為“年輕人的演奏會”節目。兩年后,杜普蕾榮獲女王獎章,并且參加了帕布羅·卡薩爾斯的大師班,在匯報演出上表演了圣桑的《A小調大提琴協奏曲》。16歲時,杜普蕾擁有了第一把斯特拉迪瓦里大提琴,并在倫敦威格莫爾大廳舉辦首場獨奏會。這場演奏會讓更多的人認識這位美麗而富有才情的演奏家。她在演奏時全身投入,充滿朝氣,肢體隨著旋律而搖擺,在華彩樂段,她的頭甩動著,手指自信地上下撥弄著。同時又不失女性的細膩,微妙之處令人動情。她手指尖上傳遞出來的琴音,讓人完全被她的熱情與音樂詮釋所感染。她的這種不同于常人的演奏方式獲得了媒體的盛贊。1962年,她與英國廣播電臺交響樂團一起,在倫敦皇家音樂廳表演,在這場音樂會上,她為聽眾獻上了她的成名之作——《埃爾加大提琴協奏曲》。這支樂曲是20世紀的第一首大提琴協奏曲,也是英國音樂史上此種體裁的開山之作。埃爾加寫這部協奏曲時,適逢第一次世界大戰結束,戰爭給他留下的陰影卻依然揮之不去;加上年老多病,事業不順,經濟困窘,以及老友的相繼去世,都使他的內心感到無比凄涼和孤寂。因此這首協奏曲在總體上,充滿著遲暮的蒼涼氣息和懷舊的傷感,這也恰恰成就了其特有的深沉之美。杜普蕾在演奏中運用變換多彩的音色為其增加了獨特的藝術魅力,全情投入了自由的想象和惆悵的情懷,傳達著作曲家一種特殊的沉思意味。她以年輕的方式重新詮釋了這首暗蘊暮年之情的作品。英國《衛報》稱她為“英國誕生的第一位深具潛力的大提琴家”。《每日郵報》的一位評論員珀西·卡特則感慨道:“很難想象,這居然是由一位花季少女為我們演奏的。”此后,這首挽歌式的曲子便成了她的必演曲目。至此,她的藝術道路開始如煙花般綻放。

愛情

1962年起,被人們稱為“神童”的杜普蕾在世界各地演出。1965年,她隨倫敦交響樂團赴北美演出,她和指揮家巴畢羅利爵士一起,為卡內基音樂廳的觀眾們奉獻了其成名作《埃爾加大提琴協奏曲》,好評如潮。人們認為這是最為完美的演繹版本,紐約的媒體稱贊她可與當時的大提琴大師卡薩爾斯、羅斯特羅波維奇齊名,并認為她的演奏重新為這首名曲奠定了標準,甚至有人直言,“如果沒有杰奎琳·杜普蕾,埃爾加的這首作品不會如此出名”。《時代》雜志評論道,“有時候她看上去像個調皮的擠奶姑娘,但緊接著又變成了發瘋的奧菲莉亞。她一刻也靜不下來。裹在一團及地的紅色雪紡綢中的她,以一種極不優雅的瘋狂勁頭進攻她的大提琴,她弓背甩頭,一次又一次地包圍她的大提琴。”杜普蕾就是借著這股“瘋狂的搖擺”享譽世界。

正當她事業蒸蒸日上之時,幸運女神再次眷顧杜普蕾。1966年,她找到了屬于她的白馬王子——以色列鋼琴家巴倫博伊姆。在兩人正式見面之前,他們只是通過幾次電話。據巴倫博伊姆回憶,他們的相識緣于一次生病,“有一次,我打電話給她說,你知道我是誰嗎?然后聽說她也發燒了,我們就開始一起抱怨耳朵轟鳴之類的。”后來,在鋼琴家傅聰的家里,她與巴倫博伊姆一見鐘情。據說,巴倫博伊姆來時,杜普蕾和傅聰剛好彈完一首曲子,傅聰回憶道:“巴倫博伊姆像小孩子一樣,有時會說些挑逗性的話,‘你看起來不像一個大提琴家?杜普蕾馬上跳起來說,‘聰,我們一起彈!我們彈了一曲《弗朗克A大調小提琴奏鳴曲》的大提琴改編曲,彈完后,丹尼爾就被她完全征服了。這樣,他們就開始了這段羅曼史。”

和杜普蕾一樣,巴倫博伊姆也是位音樂奇才,他7歲便舉辦了首場鋼琴獨奏會,15歲時已成為享譽全球的少年鋼琴家。1965年,他擔任了英國室內樂團的指揮,也許正是對音樂的熱愛和天賦異稟的個性讓兩個年輕人走到了一起,共譜戀曲。他們第一次合作公開演出時,出色地演奏了貝多芬的作品,1967年4月他們為皇家交響樂協會舉行了第一場管弦樂音樂會,然后為美國音樂協會錄制了海頓和帕格尼尼的協奏曲,4月底訂了婚。杜普蕾為了愛情,更是做出了大膽的舉動——改信猶太教。1967年6月15日,他們在耶路撒冷結婚,為古典樂壇留下一段佳話。大提琴女王和古典樂王子的結合在當時可謂轟動一時,這對金童玉女的婚訊幾乎上了英國所有報紙的頭條。他們首度公開攜手的演奏會由巴倫博伊姆指揮英國室內管弦樂團,在皇家節日廳演奏海頓的《C大調大提琴協奏曲》。他倆所迸發出的火花震驚了全場的觀眾。1968年7月11日,他們在林肯中心合作演出海頓的《D大調大提琴協奏曲》時,樂評家羅杰·卡恩在報紙上寫道:“當她奏出裝飾音時,巴倫伯伊姆靠在指揮臺扶手上,兩腳交叉。那種姿勢道出了他對愛妻的欣賞和驕傲。有時,杜普蕾演奏完一段技巧艱深的樂段之后,她會轉過頭來向他微笑。他頷首示意之后,樂團奏出了最強音,她就接著操弓拉出了最艱難的琶音,一頭金發隨著樂曲飄舞著,將樂曲帶入最高潮。滿場的觀眾不約而同地起身瘋狂地鼓掌。”此后的幾年中,這對伉儷頻頻在世界各地的音樂會上同臺演奏。有時候巴倫博伊姆作為樂隊的指揮為杜普蕾協奏,此外,他還經常在杜普蕾的獨奏會上擔任鋼琴伴奏,兩人精彩的聯袂演出,為樂迷帶來無盡的藝術享受。

甜蜜的婚姻生活給了杜普蕾更多的熱情和活力,她的演奏也更加富有激情與感染力,如煙花怒放般絢爛。但是看似和諧的婚姻生活背后,卻有著不為人知的苦楚。杜普蕾不善交際,在演奏之后,喜歡一個人獨處或是靜靜地休息;而熱衷社交的巴倫博伊姆對飛來飛去的生活應付自如,他經常在演奏會結束后邀請二三十人吃飯、聚會。雙方性格上的差異與聚少離多的日子讓他們的感情走到盡頭,數年后,巴倫博伊姆與俄羅斯鋼琴家海倫正式生活在一起并生兒育女的消息成為音樂界公開的秘密。

命運

然而,任何人的人生都不是一帆風順的,杜普蕾也無法擺脫命運的捉弄。1969年3月,杜普蕾在一次巡演中突然感到手指麻木,不能動彈。但是這種身體的不適感很快就消退了,因此并未引起重視。在那之后,她的身體狀況卻不容樂觀。同年秋天,在美國的一次演出中,杜普蕾歷來為人夸贊的完美表演竟然出現了幾次走音、變調的情況,引發聽眾的一片質疑。身體的不適給杜普蕾的表演帶來了極大的障礙,盡管她減少了對外演出的次數,病情依舊沒有好轉。1973年,被確診為患上多發性硬化癥的杜普蕾在倫敦最后一次公開登臺,在猶太音樂家祖賓·梅塔的指揮下,她再次演奏與她淵緣最深的《埃爾加大提琴協奏曲》,從此因病告別音樂舞臺。

但是,生性樂觀、陽光的她并沒有放棄對大提琴的熱愛。她時常在家中和朋友們一起彈奏、歌唱,延續她對音樂的熱愛。她愛笑,朋友們都稱她為“笑娃”。她也喜歡玩,喜歡聽笑話。據悉,她最喜歡的玩伴是一位名叫愛德華·福克斯的演員。有一天晚上,這位老兄上氣不接下氣地跑來。一進門,他就忙不迭地道歉,原因是“我們91歲的鄰居戴安娜·庫柏女士發生了危險”,聽他這么講,杜普蕾緊接著說:“她的父親死了?”幽默感一直是她的代名詞,也是她抵抗病魔的良方。

此外,她還給一些學生教授音樂,幫助那些有作為的青年人實現他們的音樂夢想。1977年,她創立了“杰奎琳·杜普蕾多發性硬化癥研究基金”,希望以自己的綿薄之力為醫學事業做出貢獻。病重后的杜普蕾偶爾會與大眾見面,傳授音樂知識,人們看到的依然是那個堅強的金發女子,只不過她的手中再也沒有大提琴,取而代之的是身下冰冷的輪椅。

鑒于她對音樂和社會的重大貢獻,英國政府于1976年授予她不列顛帝國四級勛章,1980年她又被英國公眾評為年度最杰出音樂家。就連喜歡拉大提琴的王儲查爾斯王子也對她極為敬仰。其實,他們早在1956年見過面,見面的過程相當有趣。當時,年僅8歲的查爾斯王子問杜普蕾能不能讓他玩玩她的大提琴。說完就一下子騎了上去,死死地抓住琴,手指在弦上上上下下地胡亂撥弄著。“別這樣動我的大提琴,”杜普蕾說著便毫不客氣地將琴奪了回來,并厲聲斥責道,“它又不是一匹馬”。后來的若干年里,查爾斯王子多次與杜普蕾通信、見面,在得知她的病情后,還鼓勵這位英倫玫瑰勇敢地面對病魔。

1987年10月19日,年僅42歲的天才大提琴家永遠離開了人世。臨終前,她曾對她的牧師說:“我是如此幸運,在年輕的時候獲得了一切。現在,我的所有曲目也已全部錄制完畢,我將死而無憾。”

杜普蕾逝世三個月后,在專場紀念音樂會上,祖賓·梅塔指揮到一半便淚如雨下,無法繼續。為紀念杜普蕾,祖賓·梅塔當即宣布,他以后不再指揮埃爾加的大提琴協奏曲:“不堪回首的第一主題又在我耳邊響起,那是杜普蕾拉給自己的宿命之歌。”

今天,人們依然將她演奏的《埃爾加大提琴協奏曲》視作千古絕唱。而她的一生,好似冥冥之中的安排,如《埃爾加大提琴協奏曲》一樣,充滿了無盡的凄美與哀愁……