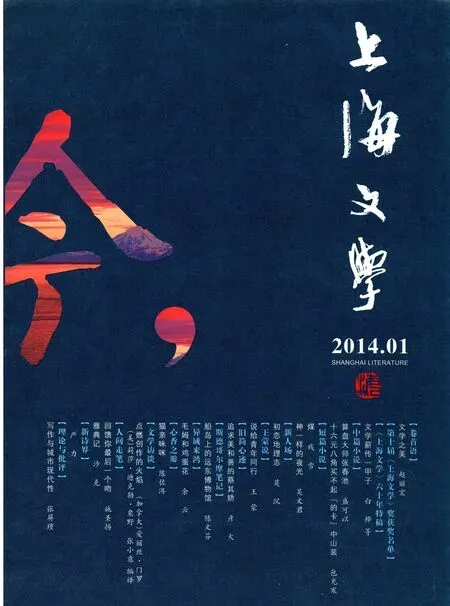

我的文學圖式

夏葆元

不知何時開始,我和《上海文學》結下了緣。這份創刊于1953年,曾由巴金主編的文學刊物,至今走過了六十個年頭。然而我對這份久已存在的著名文學雜志,卻仿佛遙望一位難以謀面的遠客,中間隔著一片不可逾越的廣袤的世俗海洋。為什么?是因為本人不尚文或不以筆耕為生?這似乎難以成為一個理由。日常我只閱讀文學單行本,以及散見于報章雜志的的小說、散文和詩。我對作家們的最新成果還是懷有一點“春江水暖鴨先知”的熱切和緣份,此處僅記一例:1995年一個凜洌的冬天早晨,在紐約擁擠的地鐵車廂內,我越過前排兩個肥碩黑人的頸項,不經意窺見了更前排的一位華人同胞正在閱讀一份《世界日報》,其副刊上登載著王蒙的散文《堅硬的稀粥》,我居然憑著好眼力,在左避右讓的動蕩之中讀完了全文。日后得知這曾經是一篇重要的而在國內引發爭議的文章。而這篇文章在車廂的晃動中,竟然自動地于第一時間送進我的視野……

還記得學生時代閱讀托爾斯泰的小說《哥薩克》中的一段,以第一人稱出現的作者偕同哥薩克人在旅途中,抬頭看到了遠處積雪的山峰,繼而移開了視線低頭駕馭馬車,但天邊那座輝煌的雪山,不管你是否向它注目,卻永不泯滅地映襯在了內心的視象當中。我想,《上海文學》在我與之結緣以前的幾十年間,它就如同天邊的那座雪山一樣保持著神圣的地位……但我隨著哥薩克的馬車繼續前行,逐漸接近了那座峰巒……

我和《上海文學》真正的親近是在2010年夏日的某一天,趙麗宏先生邀我為《上海文學》畫插圖,每期中、短篇小說各作一幅插圖。在此之前,我注意到《上海文學》上的插圖,每期都有畫家為小說畫插圖,這是她的一種與眾不同的風格。我答應了《上海文學》,想不到一畫就是三年,為《上海文學》畫插圖,成為我繪畫生涯中的一段奇緣。美術編輯韓白驊先生負責和我聯絡接洽,他把準備發稿的小說清樣快遞給我,一周以后,我完成的插圖仍由快遞原路送到編輯部。在多年間的幾十次往返之中,編輯和我只通電話,鮮有見面的機會,這無疑是一種高效率的心照不宣的“天作之合”。為了節省我的時間,韓白驊和小說編輯把冗長的文稿約縮成僅一張紙的簡短敘述,由插圖作者對小說內容作揣摩和想像。于是我大膽地利用了這出于信任而給我的專利。也許是長期生活在甜酸苦辣之中的經驗所致,雖對陌生的小說僅知一二,我任意的圖解總能八九不離十地吻合。有時我也閱讀篇幅很長的整部作品,因其紛繁的情節弄得我六神無主竟至無從入手,我的作業往往陷于癱瘓,幸而總能在交稿前一刻得到拯救,并按時交卷。我的訣竅是:永不拘泥于細小狹溢的情節或去描繪某一特定場景,而從富于象征性的意象著手,表現一種能涵蓋全體的精神氛圍,以多義去包含狹義,從而把插圖作者本人的體驗、感受和苦衷注入其內,使作家的行文與畫家的插圖產生某種神秘的人性化共鳴。

有人說繪畫必須遠離文學,以焠煉出純粹的圖像。我卻從文學中得到了意外的全新的圖式。