失去子宮的人類

人們已經(jīng)對(duì)“試管嬰兒”習(xí)以為常,然而一旦出現(xiàn)并非由人體孕育而生的孩子,將引起軒然大波。

日本科學(xué)家吉森桑原教授發(fā)明的人造子宮(在這個(gè)子宮里培育出一只山羊)開創(chuàng)了科技進(jìn)步的新時(shí)代,這一具有革命意義的重大突破以驚人的速度持續(xù)發(fā)展著,整個(gè)世界正不可避免地向人工造人的邊緣越靠越近。未來,人的再生產(chǎn)將變成一門技術(shù)和買賣,生命傳送帶還會(huì)給我們的生活帶來哪些變化呢?

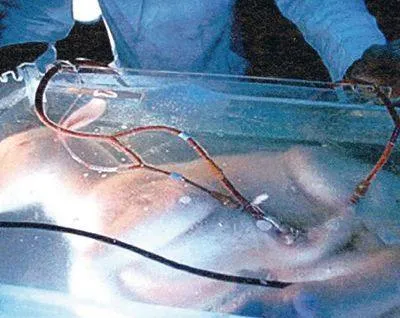

這張照片曾聞名世界,照片中的羊雖然沒有名字,而且從形式上來說它還沒有出生,但它的出現(xiàn)實(shí)屬大事。照片上,東京順天堂大學(xué)的吉森桑原教授向一只半透明的白色袋子俯下身:袋子里安閑地躺著一只羊,從頭到腳布滿纖細(xì)的管子和電線。這便是世界上第一個(gè)人造子宮。

30年前,當(dāng)科學(xué)家發(fā)明體外受精法,并首次進(jìn)行試管嬰兒試驗(yàn)時(shí),全世界突然驚恐地發(fā)現(xiàn),在延續(xù)后代的過程中,將不再需要男人。然而,科技發(fā)展的腳步并未停滯不前,女權(quán)主義者還沒來得及品嘗勝利,科學(xué)家又告訴我們,未來某一天,生兒育女這件事也不再需要女人。

為天數(shù)和克數(shù)而戰(zhàn)

早在半個(gè)世紀(jì)前,科學(xué)家就在考慮發(fā)明人造子宮,上世紀(jì)70年代末出現(xiàn)的早產(chǎn)兒保溫箱就是人造子宮的最初模型。這是一種裝備了水墊的塑料箱,模擬胎兒在母體羊水中的生存條件,箱內(nèi)保持恒溫和空氣濕度,設(shè)有人工肺部換氣系統(tǒng),以及通過血液和針管為胎兒供應(yīng)人工營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的設(shè)備。

肺是所有器官中發(fā)育最晚的,懷孕22-24周時(shí),胎兒器官中才會(huì)產(chǎn)生表面活性劑,這是一種防止肺泡萎陷的特殊物質(zhì)(當(dāng)氧氣進(jìn)入血液,二氧化碳從血液里排到空氣中時(shí),通過這些氣泡來完成氣體代謝)。如果沒有表面活性劑,肺部換氣不僅毫無意義,而且有致命危險(xiǎn)。因此,為了挽救新生兒的生命,不但需要專業(yè)的氣體環(huán)境,還要綜合供應(yīng)許多胎兒從母體獲取的物質(zhì)。醫(yī)務(wù)人員已經(jīng)學(xué)會(huì)在試驗(yàn)條件下將人體內(nèi)部的發(fā)育過程模式化,并將新生兒“存活門檻”從24周推進(jìn)到20周,也就是說醫(yī)生有能力護(hù)理體重500克、因各種原因脫離母體的嬰兒。“生存門檻”每向前推進(jìn)一點(diǎn)點(diǎn),相當(dāng)于征服一座新的高峰,這就是為生命而戰(zhàn)付出的代價(jià)。不久前,俄羅斯科學(xué)家弗·伊·古拉科夫婦和他們的團(tuán)隊(duì)刷新了一項(xiàng)世界紀(jì)錄:成功挽救了一名僅450克重的早產(chǎn)女嬰!將“存活門檻”提高50克,意味著要進(jìn)行30多次緊張的科學(xué)實(shí)驗(yàn)。

上世紀(jì)70年代末,試管嬰兒路易斯·布朗在倫敦出生,成為第一個(gè)以體外受精方式降生的嬰兒。當(dāng)時(shí),也有科學(xué)家試圖在母體外模擬胎兒在子宮內(nèi)從細(xì)胞形成之初到最后完成發(fā)育的全部階段,但卻被認(rèn)為是癡人說夢(mèng),因?yàn)槭澜缟线€沒有一種物質(zhì)能取代胎盤。最終,致力于研究胎盤這種神奇組織特性的醫(yī)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)了干細(xì)胞,并創(chuàng)立了一門新興科學(xué)——干細(xì)胞醫(yī)學(xué),為科技的進(jìn)一步發(fā)展提供了可能。

子宮之爭(zhēng)

日本順天堂大學(xué)醫(yī)院婦產(chǎn)科教研室主任吉森桑原教授自1995年起就著手創(chuàng)建人造子宮。他從山羊體內(nèi)取出子宮,將其放入無菌塑料容器內(nèi),裝滿人工羊水,保持母體常溫,再將動(dòng)物胚胎放入子宮,往容器中輸入營(yíng)養(yǎng)“湯劑”。由于所有胚胎都在不同階段死亡,因此實(shí)驗(yàn)沒能達(dá)到理論上的完美程度,即生出健康的動(dòng)物。但經(jīng)過多年的大量實(shí)驗(yàn),日本人完善了在人造子宮內(nèi)維持生命的方法,他們還發(fā)明了替代自然生物組織的聚合體。不過,由于擔(dān)心被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用,日本人暫時(shí)不打算將這些人造物質(zhì)公之于眾。

現(xiàn)如今,許多國(guó)家都在生物實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)人工造人技術(shù)的創(chuàng)立權(quán),美國(guó)、韓國(guó)、歐洲都有各自的人造子宮項(xiàng)目。康奈爾大學(xué)生殖醫(yī)學(xué)和人工受精中心的科學(xué)家們從取自婦女身上的干細(xì)胞中成功培育出類似子宮的東西。研究小組負(fù)責(zé)人劉洪清博士向記者證實(shí),胚胎在實(shí)驗(yàn)子宮的子宮壁上長(zhǎng)得很好。但出于倫理道德問題的考慮,實(shí)驗(yàn)很快就中斷了。

然而一個(gè)不容質(zhì)疑的事實(shí)是,世界各國(guó)在完善人造子宮研究道路上的不懈努力,終有一天會(huì)有質(zhì)的飛躍。

即使真正的復(fù)制人(在生物學(xué)意義上沒有母親的人)離我們還比較遙遠(yuǎn),但人工造人技術(shù)的發(fā)展對(duì)很多現(xiàn)實(shí)問題仍有很大幫助,比如利用新技術(shù)讓子宮患病的婦女擁有自己的孩子。此外,很多雙胞胎中,有一個(gè)會(huì)奪走另一個(gè)的生命力,導(dǎo)致后來的妊娠過程中兩個(gè)胎兒都出現(xiàn)問題。人造子宮技術(shù)將把雙胞胎從強(qiáng)大的“手足之情”中拯救出來。新生物技術(shù)應(yīng)用的另一個(gè)領(lǐng)域是胚胎外科手術(shù),這是一種為了治療先天心臟疾病在母親子宮內(nèi)直接對(duì)胚胎進(jìn)行的手術(shù),這類手術(shù)不僅對(duì)新生兒十分危險(xiǎn),對(duì)母親來說也很不安全。如果能在人造子宮內(nèi)為嬰兒做手術(shù)的話,風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大大降低。

猛犸象及其子孫

新生物技術(shù)革命的發(fā)展前景不會(huì)只局限在醫(yī)學(xué)界。幾年前,雅庫(kù)特東北聯(lián)邦大學(xué)猛犸象博物館經(jīng)理謝苗·格里高里耶夫就表示要復(fù)制這些史前動(dòng)物。要做到這一點(diǎn),只需從猛犸象身上找到活的DNA(猛犸象基因密碼已經(jīng)從其皮毛殘留物中破解),然后再找到類似尺寸的大象來孕育小猛犸(畢竟古代猛犸象比今天的大象個(gè)頭大)。當(dāng)然,在這種情況下不會(huì)得到純血統(tǒng)猛犸象,而是半個(gè)血統(tǒng)的“象猛犸”。借助人造子宮,不僅可以孕育出猛犸象,還可以生出更早期的動(dòng)物,乳齒象、虎頭海牛(一種大型海底哺乳動(dòng)物,13世紀(jì)被狩獵者捕殺滅絕),和曾在澳大利亞生存過的袋狼都可能回歸。

最使基因工程師感興趣的是設(shè)計(jì)、制造新動(dòng)物種類(在生物界,這種動(dòng)物稱為嵌合體)。第一批嵌合體樣品已制造成功,如山羊和綿羊的嵌合體。現(xiàn)在,科學(xué)家正進(jìn)行將部分人染色體埋在豬染色體中的實(shí)驗(yàn)。目前存在的問題是,除了受到道德標(biāo)準(zhǔn)的制約,生物學(xué)家很難得到嵌合體胚胎。但未來學(xué)家表示,將來不存在任何生物制造方面的限制,想造什么就能造什么,從河馬一樣大的倉(cāng)鼠到大象與刺猬的嵌合體。

這種生物改造終將發(fā)生在人類身上。各國(guó)政府將很難抵制在實(shí)驗(yàn)條件下培育出理想戰(zhàn)士的誘惑,他們力大無比,完全不會(huì)違抗軍令。要是培育出老爺和仆人呢?您怎么看?未來100年,國(guó)家制度將落伍,社會(huì)將變成“新型封建社會(huì)”,精英階層將為自己生產(chǎn)奴仆、農(nóng)民和士兵。

很難想象那時(shí)人類的性生活會(huì)有什么變化,最先產(chǎn)生恐慌的當(dāng)屬女權(quán)主義者了。桑原教授發(fā)布人造子宮內(nèi)的山羊照片時(shí),很多人大驚失色:有了這個(gè)發(fā)明后,男人會(huì)拒絕跟正常女性交往,整個(gè)世界的連接紐帶都將面臨崩裂的危險(xiǎn)。

生物技術(shù)的發(fā)展過程

1677年荷蘭自然學(xué)者安東尼·范·列文虎克第一個(gè)在顯微鏡下發(fā)現(xiàn)并記錄了游動(dòng)精子。

1780年,為了改良品種,意大利神父兼學(xué)者拉扎羅·斯帕蘭扎尼研究了狗的人工授精術(shù)。

1827年德國(guó)醫(yī)生卡爾·恩斯特·馮·貝爾首次記錄了人的卵細(xì)胞,并在哺乳動(dòng)物身上(家兔和豚鼠)嘗試卵細(xì)胞體外受精方法生育后代,獲得成功。

1897年俄羅斯院士維克多利·格魯茲捷夫在一只母兔身上研究了體外受精的可能性(卵細(xì)胞取自另一只母兔)。

1961年世界衛(wèi)生組織研究了新生早產(chǎn)兒生存能力的評(píng)估方法,認(rèn)為只有在懷孕28周以后出生的嬰兒才可能活下來(正常孕期38-42周)。

1977年出現(xiàn)的早產(chǎn)兒復(fù)蘇術(shù),將早產(chǎn)兒最低存活門檻推進(jìn)到22周。

1978年世界上第一個(gè)“試管嬰兒”路易斯·布朗出生,此前體外受精法失敗了600多次。俄羅斯第一位試管嬰兒生于1986年。

1996年由英格蘭羅斯林研究院伊恩·威爾默特和基思·坎貝爾培育的克隆羊多利出生。今天科學(xué)家?guī)缀蹩寺〕隽怂械膭?dòng)物,據(jù)韓國(guó)一位匿名信息發(fā)布者確認(rèn),也有克隆人。

[譯自俄羅斯《星火》]