從喀布爾到巴黎

巴黎,2013年,秋。像每天晚上一樣,巴黎東站附近的酒吧里熱鬧非凡,前往這里小酌的大學生和藝術家們絡繹不絕。在運河的邊上,另一群人也異常活躍,他們剛和巴黎的一家救助站取得了聯系。魯克曼·希爾扎德身處這群人之中,他長相英俊、身材健美,即將登上一輛開往救助中心的巴士。魯克曼·希爾扎德今年21歲,是來自阿富汗的難民。

根據聯合國難民署統計,阿富汗大概有260萬難民,占全世界難民總數的1/4。他們大部分生活在巴基斯坦境內。2013年,3.6萬名阿富汗人申請前往西方國家避難,這一數字再創十余年來的新高。近30年以來,阿富汗一直是世界上難民人數最多的國家,這一現象歸因于該國頻發的沖突和戰爭,先是經歷了和前蘇聯之間的戰爭,之后內戰接踵而至,2001年塔利班倒臺后又爆發了抵制北約士兵的游擊戰爭。許多喀布爾居民都想方設法離開自己的國家,上層人士通過獲得簽證、申請獎學金或是在國外找工作的方式逃離,但是對于窮人來說,他們只能節衣縮食,向蛇頭交一筆不菲的費用,在向導的帶領下經過長途跋涉前往歐洲。

魯克曼·希爾扎德就是這樣一個貧困的阿富汗青年,他歷時4個月完成了長達1.2萬公里的漫漫征程。如果我們為這段行程加上一些浪漫色彩的話,完全可以稱它為“絲綢之路”。法國《國家地理》記者陪同魯克曼經歷了這117天,見證了這些阿富汗青年前往歐洲的血淚征程。

2013年4月8日 阿富汗

魯克曼和另外4個同伴查偉德、羅哈尼、科波爾、法沃德在蛇頭家中碰面。非法移民和蛇頭的會面通常安排在后者的家中,非法移民將之視為一種保障,如果在遷徙過程中遇到不測,他們的家人能夠到蛇頭的家里報仇。蛇頭的工作模式和旅行社十分相似,在整個遷徙途中還會有專門的“向導”專門負責某一路段。本次這段長達1.2萬公里的行程由30余名向導分段負責。蛇頭以前也走過這條路線,他向顧客保證他們可以順利抵達歐洲,“你們放心,你們一定會順利到達歐洲。我的手下一共有30多個向導,他們一定會讓你們順利抵達的。”查偉德問:“我們不會挨打嗎?”“不會的,如果你能及時付錢,我會及時把錢交給向導,你們就不會受皮肉之苦,也不會被關押起來。”

查偉德和羅哈尼以前是塔利班武裝分子。查偉德的妻子和家人在一場槍戰中喪命,之后他離開了塔利班。而羅哈尼是為了保護一個為美國人工作的朋友而離開了塔利班武裝。塔利班視二人為叛徒,并要索取他們的性命,因此兩人想逃到歐洲避難。魯克曼是五人中最年輕的一個,他年僅3歲時,父親因為一場土地糾紛喪命,為了遠離復仇的血雨腥風,他們只有舉家搬遷。但是前陣子魯克曼接到一個匿名電話,對方說:“你是魯克曼嗎?我給你打電話干什么你心里應該有數。”“當時我害怕極了,心想他們既然知道了我的電話號碼就一定能夠找到我的住處。”魯克曼只能逃到更遠的地方,和其他人一樣,他也懷揣著去歐洲生活的夢想。

在到達希臘之前,這段行程的費用是6500美元,有的人用現金支付了1/3的費用,但是魯克曼只能賒賬。付過錢之后,他們踏上了前往巴黎的征程。

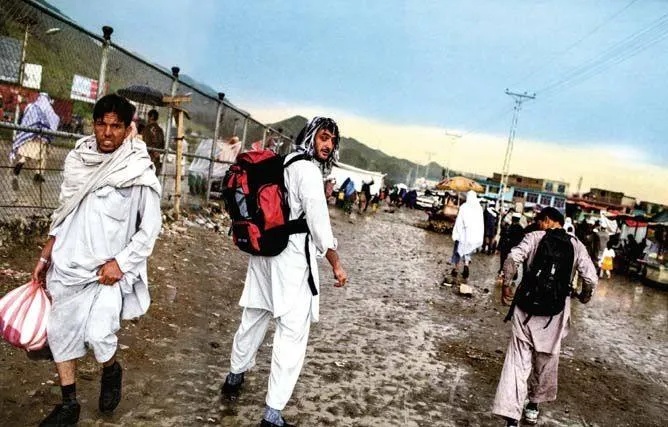

托爾哈姆邊防站是從阿富汗境內到巴基斯坦最常走的一個關卡。即便沒有護照,只要手里有錢還是很容易通過的。每天有數千人通過這里從阿富汗進入巴基斯坦。一個年輕的向導負責這段路程,他安排魯克曼一行人在茶房里過夜。房間里的電時有時無,空氣中彌漫著一股鞋子的味道,但是這一切都阻止不了5個阿富汗青年對法國的向往。剛剛開始的這一段征程讓他們興奮不已,他們熱切地交流著自己的感想,天馬行空地構想著自己的未來。“好像每天早上太陽剛出來的時候,都會有直升機飛過巴黎上空并朝整個城市噴灑香水。”查偉德說。“我聽說巴黎十分整潔,有很多花園,是世界上最美的城市。”法沃德接著說。“我呢,我希望巴黎的女孩兒能對我一見傾心。”羅哈尼的這句話把整個屋子的人都逗樂了。

4月20日 巴基斯坦

輾轉乘坐汽車和火車之后,他們一行五人抵達了巴基斯坦的經濟重鎮卡拉奇,在那里將有一名新的向導負責他們的下一段行程。接下來的行程真是太危險了,所以我們沒有繼續對他們進行追蹤報道。我們與他們在汽車站告別,之后一直通過電話與他們保持聯系。他們乘坐的汽車沿著阿拉伯海岸前行,然后行駛近700公里抵達巴基斯坦和伊朗邊境,然后徒步穿越兩國之間的邊界。這條邊境線將俾路支地區一分為二,這是一片廣袤的沙漠,崇山峻嶺橫亙其間,礦產資源十分豐富。俾路支地區北部和阿富汗接壤,一些做不法生意的商人、難民和阿富汗的塔利班武裝分子在此棲身。載滿無證移民的汽車碾過瀝青路,卷起了路邊的浮塵,漸行漸遠,最終消失在視野之中。

5月14日晚 庫爾德斯坦

我們穿過土耳其的邊境線來到庫爾德斯坦的一個小村莊里和他們秘密會合。他們這次住在一間雜物間里,雜物間的門開開合合,油燈發出的微弱光線忽明忽滅。魯克曼形容枯槁、情緒低落,但他迫不及待地向我們講述他這一段時間的經歷。他們已經在這個庫爾德小村莊里呆了20多天了,終日無所事事。在卡拉奇與我們告別之后,他們首先穿過了俾路支地區。“向導跟我們說要走6個小時的路,但是我們在山地里整整走了兩天兩夜,喝的是山坳里的腐水。”羅哈尼對我們說。隨后他們乘坐卡車抵達德黑蘭。“向導對我們拳打腳踢,并且辱罵我們,說我們下賤。”魯克曼吞吞吐吐地說道。

又要啟程了。向導像往常一樣發號施令。魯克曼把自己的所有家當都背在身上。“每次動身都像是去前線打仗一樣。”法沃德說。兩名庫爾德斯坦的年輕向導帶領移民的隊伍前行,整個隊伍鴉雀無聲。路面十分泥濘,他們的鞋子上沾滿了泥巴,移民們拖著疲憊的身軀在泥沼之中艱難前行。“快點兒,快點跟上隊伍,不要停!”在一片黑暗之中,移民者們舉步維艱。即便腳腕已經酸痛難忍,但還是要加快腳步繼續趕路。魯克曼臉上的笑容已經一去無蹤。兩名當地向導早已習慣了走山路,他們步伐矯健,像羚羊一般。其中的一名向導突然說:“天色太晚了,不能再趕路了,否則會被警察發現的。”隊伍停了下來,在幽暗的山谷里度過了一天一夜。“太難了,但我還是很享受這個過程。生活就是這樣,我們應該享受眼下的每一分鐘。”魯克曼鼓勵大伙兒說道。一名巴基斯坦人突然打斷了他:“如果被警察抓住的話,你就更加知道怎么享受生活了。”

用面包和奶酪果腹之后,他們又上路了。一路上要穿過河流、易塌方地帶和終年積雪地區。“不要出聲,那些伊朗人就在離我們不遠的地方。”向導低聲說,他握起拳頭,一副準備戰斗的樣子。歷經兩個晚上的跋涉之后,他們終于到達了最后一個山頂,山的那邊就是土耳其了。

5月17日 土耳其

“終于翻過了那座山,我真的是太高興了。”法沃德一邊說一邊長舒了一口氣。在開往伊斯坦布爾的長途大巴上,阿富汗移民的眼中流露出難以抑制的興奮與激動。“我的夢想就是能在法國上學。”魯克曼說。魯克曼有兩張假通行證,這對于他來說就像是兩張護身符一樣。伊斯坦布爾這個名字讓移民們為之振奮,他們更加確信西方離他們已經近在咫尺。魯克曼難掩自己內心的喜悅,像孩童一般微笑著說:“女孩子的嘴唇紅得真好看,她們太美了。”根據土耳其政府提供的數據,每年有15萬非法移民進入該國境內。他們主要集中在庫姆卡普街區,這些移民來自非洲、阿拉伯國家,當然還有阿富汗。魯克曼一行五人和其他二十余名非法移民的藏身之處是一個帶有廚房和洗漱間的房子。當地的向導是一名好心的商人,他會經常過來看望這些非法移民,向他們提供食品,并且為他們加油打氣。

5月28日 愛琴海

夜晚的愛琴海邊十分寧靜,5個阿富汗青年坐在愛琴海邊的沙灘上休息,這一段行程他們又有了新的向導。魯克曼和他的同伴們沒脫衣服就下海了,海水沒到了與他們胸口平齊的位置,他們的手緊緊抓著塑料袋,保護著他們唯一的財產。“快走,快點兒上來。”向導沖他們喊道,不到一分鐘的時間里向導已經不見蹤影,只留下這些非法移民。他們登上了一條十分擁擠的橡皮艇,橡皮艇駛離了土耳其,開往50公里以外的一個名為薩默斯的希臘小島。橡皮艇在海上行駛了幾個小時,除了發動機的聲音聽不見任何其他響動。

5月29日 希臘近海

探照燈發出的刺眼的光劃破了黑暗的夜空。身穿黑色制服的邊防隊員拿槍對準了我們。“蹲下,把手放在頭后面,都別動。”一個男人大聲喝道。其他的邊防隊員則對那些沒有及時舉起手的人拳腳相加,所有的人都默不作聲。最后,一名邊防隊員說:“我們正在執行任務,沒有時間跟你們在這兒耗,之后會有一艘白色的大船帶你們去薩默斯島。” 說完,卸下了我們橡皮艇的發動機,希臘的巡邏艇開走了,只剩我們的小船在茫茫的大海上漂蕩。

小艇在茫茫大海上隨波逐流,焦急和不安的情緒在移民中蔓延開來,有人要求給警察打電話求助,有人則要求繼續趕路。清晨的第一道曙光刺破了天空,一艘白色的船向我們駛來,船上飄著一面帶有新月標志的紅色的國旗。看到這面旗我們突然明白了,實際上,希臘人戲弄了我們,他們根本不是帶我們去希臘而是試圖將我們送回土耳其。一位德國的人權保護組織成員告訴我們,這種事情在希臘很是常見,希臘政府經常采取這種驅逐非法移民的措施,不僅將移民置于死亡的危險之中,而且違背了有關難民權利的國際法規。

7月12日 土耳其

回到土耳其后,查偉德、羅哈尼和科波爾被土耳其政府驅逐回了喀布爾,5個阿富汗青年現在只剩下了魯克曼和法沃德兩人。他們兩人聲稱自己還沒有成年,因此免遭驅逐。他們被安置在土耳其的兒童救濟所里,這里條件很好,進出自由,三周之后他們離開了這里,前往伊斯坦布爾。他們改變了計劃,打算乘船去意大利,這更加危險并且花費也更大,但這樣就可以避開希臘了。現在魯克曼已經欠蛇頭1.3萬美元了。

7月29日 西西里島

在大海上度過了五天五夜之后,魯克曼和法沃德終于踏上了歐洲的土地。他們這次乘坐的是一艘木船,船上共有130多人,其中不乏婦女和兒童,擁擠不堪。在快靠近岸邊的時候,向導再次離他們而去。當我們重新見到二人時,他們饑腸轆轆,渾身上下沒有一絲力氣。他們向我們講述這一路上發生的事情,凄慘的描述和西西里島美麗的景色顯得那么格格不入。魯克曼渾身上下只剩下一些破舊的衣服和為數不多的現金。“我們在途中還遇到了鱷魚和鯊魚,我以前在電視里看過,這兩個家伙可是會吃人的。”他心有余悸地說。

7月30日至8月2日 羅馬 文蒂米利亞

抵達意大利之后,魯克曼終于放心了,“我現在一點也不害怕了,這里的人會了解我們的難處,他們不會傷害我們,在這里我們會得到法律的保護和別人的尊重。”他蹲坐在馬路邊上,和其他的阿富汗同胞聊天。“你先去意法邊界的文蒂米利亞,然后乘船去法國芒通。如果一切順利的話,你們可以去尼斯,然后去巴黎。”一個同胞建議道。魯克曼和法沃德跳上了一輛開往法國的火車,他們并沒有買票,只得蜷縮在車廂的一角。隨著火車穿越了最后一條邊境線,他們終于到法國了。

8月2日 芒通 巴黎

芒通這座美麗的海濱城市還沉浸在夜的夢鄉之中,成排的棕櫚樹讓這里更像天堂,也使魯克曼和法沃德確信自己真的到法國了。他們在海灘上放聲高歌,手舞足蹈,欣喜若狂。“我們終于到了,真的是太難以置信了!三個月的跋涉之后,我們終于成功了。法國真是太棒了!”在開往巴黎的高速列車上,他們身邊的兩個年輕女孩邀他們一起玩牌。他們盡量保持微笑,使自己看起來神情放松,但還是掩不住內心的羞怯,看上去就像是未成年的孩子一般。這兩個女孩以為他們是英國人,她們無論如何也不會想到坐在自己身邊的是兩個來自阿富汗的非法移民。

巴黎東站附近的公園是阿富汗非法移民在巴黎的聚居地。魯克曼和法沃德坐在公園的草坪上,一個比他們早到巴黎的阿富汗人向他們傳授著在這里生活的經驗,“白天你可以在公園里睡覺,除了這里你沒有別的地方可以休息。吃飯的話你可以到就近的清真寺,晚上可以在巴黎城里散步。萬一遇上雨天,日子可就沒那么好過了。”正值法國的夏日,有很多孩子在公園里乘涼,但孩子們的笑聲卻使這個剛到巴黎的阿富汗青年更加迷惘。“阿富汗人在巴黎只有露宿街頭的份兒?我以前從來沒想到我們在巴黎的生活竟是這般模樣。我的夢,碎了。”我們從魯克曼的臉上再也看不見一絲笑意,法沃德則決定去德國找他的哥哥。

如今只剩魯克曼一人在巴黎,陪他經歷了這場血淚之行的同伴又要踏上一段新的征程了。迄今為止,魯克曼還要付給蛇頭1.3萬美元。我們不知道他是否有機會圓自己的法國夢。

[譯自法國《國家地理》]