新加坡人的懷舊潮

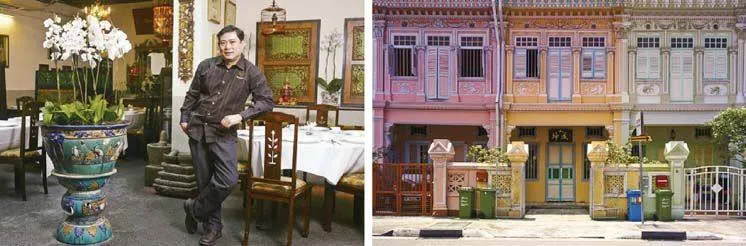

走進新加坡True Blue Cuisine飯店,就像是回到了20世紀初期的時候。這里有獨特的木質柜子,里面盛滿了有強烈土生華人風格的瓷器和彩色串珠拖鞋。餐桌上擺放著成束的百合或蘭花。紙燈籠懸掛在天花板上,墻上掛著餐廳老板本杰明·塞克祖輩們的照片,他們生活在海峽的另一端——中國,照片上的人目光炯炯有神,似在回憶過去。

“那個年代的人很早就會結婚”,服務生桃樂茜指著墻上的照片解說道,“照片中的人是塞克先生的祖母,她那時只有16歲。現代社會里,年輕人都不想結婚,更別說早婚了。”

新加坡正在經歷巨變,但并不是每一個新加坡人都喜歡這種變化。城市里的摩天大樓、快速便捷的軌道交通、蜂擁而現的購物商圈,讓新加坡人不知所措。他們憧憬著過去的生活,迫切地想要保護那些即將逝去的歷史傳統和新加坡的獨特文化。

羅立平,41歲,從律師轉行為生意人。他接手了一家年代久遠的酒店建筑遺址,把它裝修成一家精品旅館,并慢慢發展成為連鎖企業。他說:“經濟的高速發展帶來了迅猛的社會變化,巨變讓新加坡人如同生活在夢境,人們需要找尋過去熟悉的事物,來安撫內心的不安,從心理上還原一個真實的新加坡。”

新加坡正興起一股全民懷舊潮,人們普遍懷念以前那些美好的日子。“昨天的新加坡”和“銘記新加坡”諸如此類的博客將新加坡即將或已經消失不見的建筑,或其他值得紀念的事兒分門別類編造在冊。比如那些逐步銷聲匿跡的傳統咖啡館,還有曾經繁華一時的“理發師街”,如今只剩虛名,只有一個理發大棚仍提供剃頭服務。這些逝去的事物正是新加坡人生活的過去。

電視上正在播放電視劇《實龍崗之路》,這是一部記錄20世紀60年代新加坡剛剛起步騰飛時社會狀況的老片子。去年年底的新加坡雙年展上,許多藝術家紛紛將懷舊潮融入到自己的表演作品中,其中陳子謙導演的舞蹈短片《首都戲院之鬼》取材于新加坡被關閉的首都戲院,賴志吉導演的作品則重現新加坡國家劇院往日的輝煌。

新加坡人意識到歷史性建筑保護是當務之急,花費大量精力和金錢保護20世紀初的房屋建筑。新加坡城市再開發保護規劃部主任譚秀君認為,那個年代的建筑基本上屬于“國家建設”。她說:“這些歷史悠久的建筑物使我們的城市具有獨特魅力。我們的城市不像那些崛地而起的新興國際大都市,我們的城市具有歷史感、年代感。”

因此,像唐人街、小印度、甘榜格南(穆斯林聚居區)區域格局幾乎保持不變,所有房屋按20世紀初的風格重新予以裝修。新加坡很多會所、飯店、咖啡館的裝修風格不盡相同、各有千秋,但都力求盡可能保留這些古老建筑物原有的結構和歷史底蘊。這樣既保護了建筑物,又能獲取利益,實現雙贏。

羅立平先生連鎖酒店的成功開辦就證明了老舊建筑重煥往日風采十分可取。新大華酒店在1928年建立之初就設有四個連體店屋,如今在羅立平的精心雕琢下,已經恢復了往日的榮光。具有濃濃復古風格的大廳與精心裝扮的現代藝術品相得益彰。天花板上破舊的壁畫、大廳里擺放的古董家具、門口一旁隨意擺放的老式二八自行車,無不彰顯新大華酒店深厚的歷史底蘊。大廳中央有一個小小的柜臺,里面售賣古舊藝術書籍和新加坡傳統餅干桶,這里儼然是過去的“活標本”。

近年來,中峇魯地區(2003年,新加坡政府宣布中峇魯為保留區,它與眾不同的建筑外觀,它的一磚一瓦,將永久成為新加坡歷史遺產的一部分)因租金相對低廉,建筑風格華麗典雅頗受時尚人士青睞。這里的建筑多為20世紀30年代新加坡政府建造的第一批保障房,以建筑空氣動力學為基礎,配合圓弧狀邊角設計,風格簡明現代。這種設計風格旨在喚起民眾心中對早期遠洋客運和汽車時代的美好記憶。羅立平的最新項目就是將中峇魯附近一家傳統咖啡館改造為一家叫做“bincho”的烤雞肉串飯館。

曾經靜謐的中峇魯如今熙熙攘攘地開滿了咖啡館,除了咖啡這里還供應當地特色三明治。街旁精品店里的檸檬精油是從不丹進口的,一直供不應求。當年中峇魯的靜并未硝煙殆盡,街頭巷尾還留有一絲痕跡。為了向后人展示曾經靜謐的中峇魯,新加坡國家文物局長期聘用當地老居民或者學生為志愿者,向游客和年輕的新加坡人講述歷史里的中峇魯。

羅立平也希望為自己的烤串事業保留部分當地的特色。他憑三寸不爛之舌,勸說已賦閑在家的老師傅重新出山,在烤串店供應魚丸豬肉三明治。羅先生誠懇地說:“從20世紀50年代起,魚丸豬肉三明治就在這里扎根打天下,美名傳四方。它的歲數比我都大,我不能因為自己的事業而中斷了美味的傳承。”

這股子懷舊潮逐漸蔓延開來,甚至年輕的大廚們也紛紛推出峇峇娘惹菜(新加坡當地特色菜系,傳統中國菜烹飪法與馬來香料的完美結合,融會了甜酸、辛香、微辣等多種口味)。40歲的本杰明·塞克就是峇峇娘惹菜的第六代傳人。當初塞克從祖母那里學習做菜時,曾暗下決心忠實于傳統,發誓要將峇峇娘惹菜的精髓發揚光大。他說老祖宗留下的傳統有自己獨特的美,峇峇娘惹菜遲早會重現往日風采,絕不會隨著時間的流逝而消弭人世。塞克的母親正在廚房里熱火朝天地忙著,塞克則站在一旁準備隨時打下手。“大多數人家,祖母或者母親過世后,峇峇娘惹菜的做法也就失傳了。年輕人因為時間緊,工作繁重,往往沒有精力也沒有心思好好做頓飯。畢竟峇峇娘惹菜不像中國菜,隨便剁吧剁吧菜葉子加點兒蔥、姜、蒜就可燴上一大鍋。”

馬爾科姆·李是一名年僅29歲的大廚,雖然他也深深折服于母輩精湛的做菜手法,但他有自己的一套做菜理念。在馬爾科姆剛剛開辦4個月的桐樹餐廳里,年輕的他將現代視角融入傳統的菜品中,這一目的旨在吸引喜歡獵奇的年輕人。他對黑果雞(黑果雞是新加坡本地華人的一道主菜,用雞肉和黑果烹制而成)進行了大膽嘗試,比如,用蘇見牛排骨代替雞肉,用稠稠的近乎咖喱濃度的醬料代替原來的料包。對于馬爾科姆來說,只有不斷創新才能永葆峇峇娘惹菜的活力。

他感慨道:“新加坡因為歷史較短,不足以形成深厚的文化。這也是為什么當下年輕人喜歡追逐、嘗試新興事物。他們會說‘我老媽會做,我干嘛要學呢?’”

藝術家、設計師同樣會對傳統的主題“老物新做”。當地一家設計室叫“那年四歲”,光聽名字就很復古,他們設計的帆布口袋和筆記本,以小學語文書上的圖片作為模板重新進行設計,令人耳目一新。另一個設計師麥克·泰從中峇魯、小印度和當地特色小吃中尋找靈感,最終創作了一系列既具當地特色又現代感十足的壁紙。時尚設計師蘇喬重訪兒時居住過的村屋,20世紀60年代到70年代期間,生活在這里的人常用竹竿晾曬衣物。蘇喬說:“我試圖尋找具有新加坡特色的東西,村屋就是代表之一。”

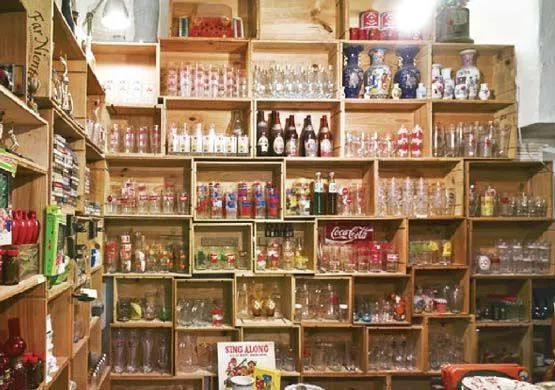

古董遍地是新加坡懷舊潮的另一個例證。“唯書”(Books Actually)是坐落在中峇魯地區的一家書店,店主肯尼·萊克另辟蹊徑,在角落里支上架子放上一排排的古董、小物件,比如新加坡飲料公司幾十年前生產的飲料瓶、老唱片、老舊便簽紙還有以婚禮和學校為主題的黑白照片。

35歲的萊克說,他這一代人是新加坡第一批有閑情逸致的人,有條件懷念過去,追憶從前。20世紀60年代到70年代,新加坡處世艱難,萊克的父輩和祖父輩辛苦地討生活。“國家當時正在搞大建設,全家人為解決溫飽而努力工作。看看我這一代人,日子好過了,人們開始欣賞藝術,探究文化,尋根溯源。”

羅立平也表示,隨著經濟發展越來越快,擁有文化底蘊、提高文化辨識度變得越來越重要。“對于新加坡這樣的新興國家,知往鑒今,善莫大焉。”

[譯自美國《華爾街日報》]