友善沖破一切隔閡

2008年,美國佛羅里達州立大學的畢業典禮上,校長伯尼·梅琴念著一位位畢業生的名字。當念到以字母“T”開頭的畢業生的姓名時,他停了一下,對坐在臺下的8500名畢業生和他們的家人們說,下面他將念到的這位學生在肯尼亞一所難民營里學會了讀書和寫字,十幾歲來到了佛羅里達,身無分文的他克服了所有困難,進學校學習,并且光榮地成為了佛羅里達大學的一名畢業生。

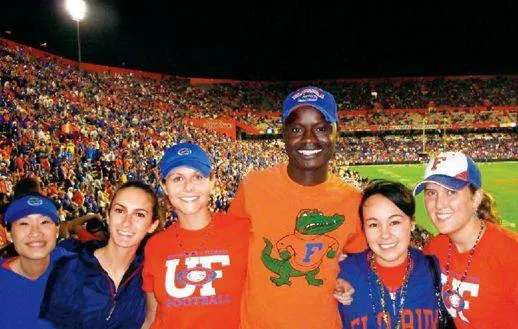

簡單介紹之后,校長梅琴請這位名叫彼得·泰爾的學生站了起來,接著轉身看向觀眾席,“彼得的家人也站起來可以嗎?”他問。隨后,在場的人們通過大屏幕看到了泰爾的所有“家人”,幾位和泰爾毫無血緣關系的美國南方白人朝著臺上的校長揮了揮手——其中包括一位牙醫、一位教師還有一位大使。

觀眾們歡呼起來。僅僅在幾年前,泰爾還從沒看過電影,甚至沒見過電燈,不知道自己在逃亡中會不會死于非命,現在,他靦腆地走上了主席臺。這位曾經被人們稱為“流亡少年”的蘇丹男孩轉過身面向觀眾,伸出長胳膊做了個佛羅里達人都熟悉的“鱷之嚙”的手勢,觀眾席再次沸騰了。

泰爾的經歷極不尋常,但是他說,他的故事只有一部分是關于自己的,另一部分是屬于他的朋友們和“家人們”的,是他們接納了他,幫助遠在肯尼亞的他坐飛機來到了陽光燦爛的佛羅里達,又把他送到阿塞拜疆生活了3年,然后又把他接回美國去波士頓進修。這是一個關于仁愛的故事,也是一個關于感恩的故事。

“我與生俱來就有一種堅強的性格,”泰爾接受采訪時說,“所有的苦難都沒能讓我退縮,而是在幫我成長。但是此刻我要告訴大家:是那些我從不認識的人讓我有了今天。”

1988年,泰爾在如今屬于南蘇丹的尼揚丁城外放牛。那時他只有3歲,多數時間都騎在爸爸的肩頭,或由哥哥帶著去牲口棚和別的孩子一起玩耍。他的家鄉一般都是女人管家或種地,男人飼養牲畜。泰爾的父母和他們的9個孩子都沒上過學,但也從沒挨過餓。那個地區是魚米之鄉,蘇丹南部的基督徒們和北方政府軍都看中了那里的自然資源,這也正是蘇丹從1983年開始南北發生內戰的部分原因。

到了1988年,戰爭打進了泰爾居住的村子,北方軍對南方軍展開了轟炸,想一舉殲滅成立不久的蘇丹人民解放軍。一天,孩子們聽到天上傳來了轟鳴聲,抬頭一看,是戰斗機。泰爾記得人們在驚慌中四處亂跑,一個人把他拉到了安全的地方。在混亂中,他和父母走散了,后來同兄弟們也失去了聯系。

他一次次獲得了來自陌生人的援手。“每次遇到危險,總會有人拉著我跑,因為他們不愿看著我死。”泰爾說。

泰爾和一群同樣和家人失去聯系的孩子一起,朝著埃塞俄比亞的一處難民營方向走,一走就是幾個月。然而那所難民營也受到了襲擊,他們又向回跋涉了1000英里,穿過蘇丹到了肯尼亞。這群孩子包括2萬多個男孩,還有很多女孩,一路上他們面臨著獅子、士兵和饑餓的威脅。在長途的跨國跋涉中,他們的腳走出了血,有時孩子們會從一些剛剛遭受過炮擊、尸橫遍野的村莊穿過。數千個孩子在路上死去。

現在的泰爾有面對現實的勇氣,但仍然不愿談起當年逃亡途中的細節。帶著求生的渴望,他跟隨著逃亡大軍去了由聯合國資助成立的肯尼亞卡庫瑪難民營。難民營的工作人員想要給這些流亡孩子們進行基礎文化教育,并且保證孩子們每天能吃上一頓飯。泰爾發誓要當個有文化的人,他慢慢學會了閱讀和寫字。

難民營里蔓延著犯罪和傳染病,但也不乏仁義之心。同樣來自蘇丹,比泰爾大10歲的男孩詹姆士·迪爾對他就很關照。迪爾知道他的這位小同鄉早上沒吃東西就去上學,放學時肚子餓得咕咕叫,于是經常塞給他一些錢買吃的,還提醒他提防掠奪弱者財物的歹徒和野蠻士兵。

“我經常心懷感激地想起他。”泰爾說,他已經和迪爾失去聯系,只知道迪爾在2002年去了澳大利亞。“好人到處都有,無論在哪兒,人們都愿意幫助我,不管他們自己是否富裕。”

泰爾在卡庫瑪難民營待了將近9年后,美國政府給了他一個難民身份,他將坐飛機去一個名叫佛羅里達的地方。分別那天,迪爾送給了他一件特殊的禮物:一條橙藍相間的短褲,上面印著“Florida”(佛羅里達)和一個鱷魚圖案。

“我還在肯尼亞的時候就已經是個佛羅里達人了。”泰爾微笑著說。

2001年秋季的一天,佛羅里達州杰克遜維爾市的亞當·路赫斯接到了他的朋友麥琪·楊的電話。麥琪說,她在一家百貨店里遇到了幾個蘇丹孩子,她想為他們舉行一次宴會。她邀請亞當一同參加,因為亞當經常去教堂,并且熱心公益事業,這些來到異國他鄉的孩子需要一個歡迎會,亞當欣然同意。

麥琪的慷慨如同一場及時雨,當時的泰爾正需要一位朋友。他剛到佛羅里達州幾個月,這些流亡少年以前從沒坐過飛機,很多孩子都暈機。泰爾一上飛機就難受起來,情緒低落。飛機降落后,來自當地的路德社會服務社的一位代表帶著他和另一個孩子去了一座公寓。兩個孩子不知道怎樣開燈,自來水對于他們來說也很新奇。泰爾說,雖然他和室友早就認識,可是兩個人到了公寓半天都沒說話。這個嶄新的世界使他們很茫然。

兩個孩子在公寓里一連幾天沒有出門,不過泰爾很快想到,他必須出去:他需要一份工作。從檔案上看,當時的泰爾21歲,如果念高中或者由人收養,都已經超齡。官員們只能根據身高來判斷很多流亡孩子的年齡,泰爾是個高個子,所以官員們就把他的生日登記成了1980年。幾年后,泰爾和他的哥哥通過電話取得聯系,才得知自己是1985年出生的。

泰爾很高興受到了麥琪的邀請,他在招待會上見到了路赫斯,路赫斯邀請泰爾出去吃冰淇淋,他高興地同意了。“我們覺得這會是讓他融入美國社會的一個好方式。”路赫斯回憶說,“泰爾咬了一口冰淇淋,說‘噢,太甜了!’”

路赫斯和泰爾聊了起來,當他問泰爾需要什么東西時,他說想要一本美國普通教育(GED)學習指南。于是,路赫斯帶著泰爾去了巴諾書店,那里的圖書之多,讓酷愛讀書的泰爾目不暇接。后來,巴諾書店成了泰爾在這座城市里最喜歡的去處。

路赫斯也在電話里跟他的朋友馬克·比利說起了泰爾,比利開著一家小型運輸公司,從上世紀80年代至今一直雇傭難民。比利說:“我可以付的薪金不高,讓他們能夠開始生活,工作6個月到一年后,我就鼓勵他們尋找其他工作。”他雇傭了泰爾,這個臉上帶著憨厚笑容的蘇丹年輕人很快成了他最喜歡的員工之一。

“泰爾吃過不少苦,為自己能活下來而感恩,”比利說,“他為自己所做的每一件事情都能找到感恩的理由。”

泰爾喜歡那份工作,他學會了開叉車,用它搬運大箱子,他說開叉車的感覺像跳舞一樣有趣。

泰爾不但有了工作,和路赫斯也成了要好的朋友。路赫斯教他打橄欖球,并送給他一些歷史書,泰爾讀得津津有味。路赫斯請泰爾去他的媽媽家一起過感恩節,泰爾則教他的美國朋友們學他家鄉的努埃爾語。路赫斯和他的女友訂婚后,首先把這個消息告訴了幾個要好的朋友,其中就包括泰爾。顯然,他們已經不再是施助者和受助者的關系。

2002年4月,在杰克遜維爾一所學校講授公民課的桑迪·費恩正走在大廳里,一位禮貌的年輕人攔住了她,問她普通教育課堂在哪兒。

“他很文靜,說話也很溫和,舉止很有氣質。”現在已經退休的費恩回憶說。她和他聊了幾分鐘,詢問了他的名字和背景。那時,費恩和她的丈夫蓋瑞從坦桑尼亞和肯尼亞旅行回來不久,他們也剛剛看過關于流亡孩子的一份文件。她的心一動,決定向這個名叫泰爾的年輕人提供幫助。她告訴泰爾:“如果你需要什么東西,哪怕只是有問題要問,都可以給我打電話。”她還把一臺閑置的電腦送給泰爾使用。

費恩一家人邀請泰爾到家里做客,蓋瑞·費恩是一位會計學教授,對泰爾的印象也很深。他愿意為泰爾備考普通教育考試提供幫助,很快幫他和一所專科學校取得了聯系。他在泰爾身上看到了自己的影子——蓋瑞·費恩年輕時也是歷盡艱辛才考上了大學。“他就像是我們的另一個孩子,”蓋瑞·費恩說,“我們的3個孩子都長大了,他是老四。”

泰爾的朋友越來越多。費恩幫他在一家食品店找了份工作,從而讓泰爾成了有機食品的倡導者。食品店里的一位朋友告訴泰爾,她可以出錢,請當地牙醫丹尼爾·斯齊爾哈斯給他矯正牙齒。但是斯齊爾哈斯一向照顧低收入的年輕人,同意免費給泰爾正牙。泰爾給牙醫寫了一封深情的感謝信,從此這兩個人也成了好朋友。“我們醫生也有煩惱的時候,互相發脾氣,可是只要泰爾走進辦公室,所有人都會開心起來,”斯齊爾哈斯說,“他很討人喜歡。”

泰爾在2004年進入佛羅里達大學,斯齊爾哈斯醫生為他支付了住宿費和伙食費。從保守的種族主義者到籃球隊的球星,這位蘇丹年輕人在學校和所有人都談得來。

作為政治科學專業學生,泰爾要去以色列學習夏季課程,斯齊爾哈斯醫生對此很有顧慮,擔心以色列人容不下泰爾。但是當泰爾到了以色列,把第一張照片寄給他時,他放心了。照片上的泰爾摟著一個手持機槍的以色列士兵,兩個人看上去很親熱。

泰爾的第一張照片是和以色列士兵的合照,第二張呢?是和幾位巴勒斯坦人照的。“泰爾和誰都能交上朋友。”斯齊爾哈斯笑著說。

泰爾回憶說,過境時很緊張。那時候很多蘇丹人試圖逃進以色列,泰爾的入境讓以色列方面產生了戒心,雖然他持有的是美國護照。所以當泰爾想和他們拍照時,他們一再推脫,可是拗不過泰爾的堅持。

泰爾待人禮貌、幽默風趣、懂得傾聽、尊重他人而又不失自信。用他的一位朋友的話來說,有這樣的性格,泰爾到哪兒都不用怕。一位以色列女兵斷然拒絕了他的請求,說要是她和一個陌生男人拍照,她的丈夫會殺了她。“殺了你?”泰爾反問,“但拿槍的是你!”在場的所有人都笑了,他們最終合了影。

有學者曾說,人和人之間都愿意互相靠近,即使隔閡很大也是如此。泰爾的故事就是一個完美的例子。人性本惡是一種很普遍的哲學觀點,但是不同領域的學者近年來通過研究,對此有了新的見解。我們人類生存的核心因素是研究者們所說的親社會性:它是集同情、感恩、友善、仁愛、利他與合作于一體的一種綜合品質。研究者們還發現,親社會性的言行通常還會傳播,也就是我們常說的“知恩圖報”。

大學即將畢業,泰爾想到了回報社會,于是,他決定參軍。他把這個想法告訴了他最敬重的一位教授、曾經在秘魯和莫桑比克當過大使的丹尼斯·杰特,杰特向他提出了另一個建議:報名當維和警察。杰特說:“我覺得他有很好的適應力,可以勝任這份工作。他是個與人為善的陽光男孩,想不喜歡他都難。”

泰爾報了名,不久便獲得了批準。他奉命去阿塞拜疆教當地人學英語。泰爾做什么事都充滿熱情,立刻全身心投入了工作。

有的阿塞拜疆人對美國人存有疑慮,泰爾就對他們說:“你們看,我不是土生土長的美國人,我生在戰爭、貧窮和疾病中,美國接納了我。你們怎么會認為美國社會壞呢?”

漸漸地,泰爾和很多阿塞拜疆人成了朋友——跨越文化、思想和語言障礙的朋友。后來,泰爾主動要求把在阿塞拜疆執行任務的期限由兩年延長到了3年。

現在,泰爾是馬薩諸塞州沃爾瑟姆市布蘭迪斯大學的一名研究生,攻讀國際可持續發展與合作解決爭端雙碩士學位。也許將來有一天,他會回蘇丹看望他的親人。2004年,泰爾得知他的父母和哥哥們都在戰爭中活了下來。他還和爸爸通了電話,他的爸爸走了400英里才找到一部電話。

不過,目前泰爾還在美國生活。他想繼續回報社會,或許是通過他在美國國務院的工作。2014年5月,他參與了美國國務院資助的一個土耳其學習項目。在那里,泰爾希望,他的足跡能夠使友善的疆土繼續延伸。

[譯自美國《讀者文摘》]

“我與生俱來就有一種堅毅的性格,所有的苦難都沒能讓我退縮,而是在幫我成長。但是此刻我要告訴大家:是那些我從不認識的人讓我有了今天。每次遇到危險,總會有人拉著我跑,因為他們不愿看著我死。” 從同樣身處難民營的同胞,到異國他鄉偶然結識的小企業主、牙醫、教授、大使,泰爾的成長道路上得到了無數人的熱情幫助。這位蘇丹男孩的遭遇告訴我們,友善的心真的能夠跨越文化、思想和語言障礙,沖破一切隔閡。