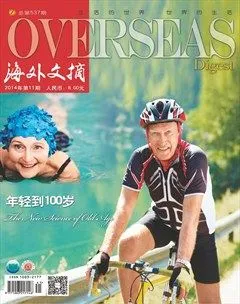

長屋之戀

里山長屋

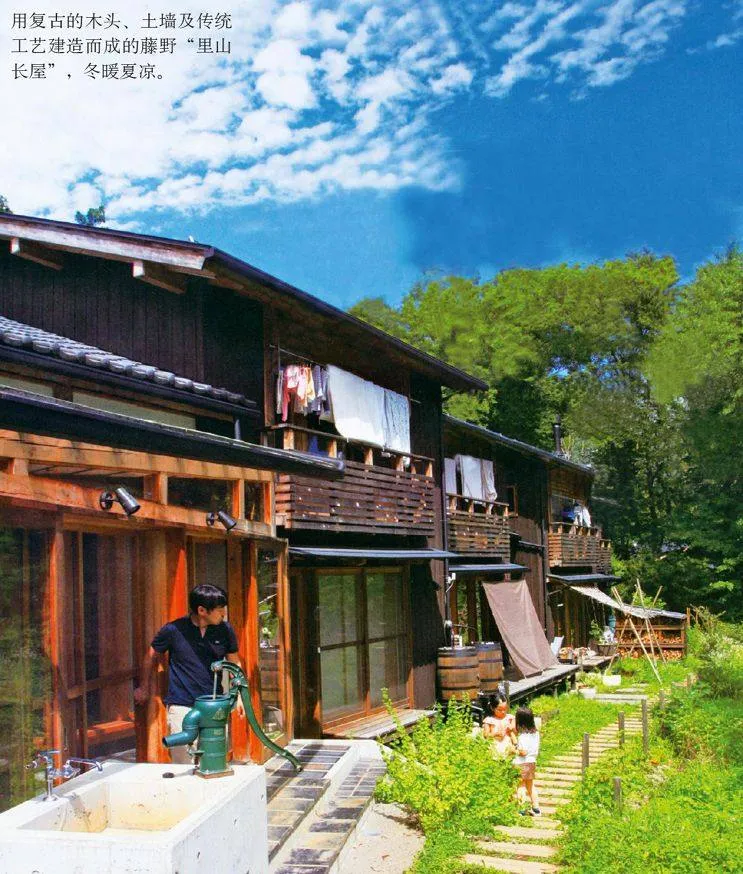

長屋北面是一排絲柏林,做為防風林守衛著長屋,南面有排成一列的走廊,旁邊是種植著蔬菜與藥草的菜園。一踏進房間,站在實木做成的地板上,就會被木頭的香氣和籠罩在屋里的光與風所環繞。

住在這里的4戶人家在其他地方都有住所,然而他們都因被這座房子所吸引而搬了進來。其中有一家三口是今年才入住的,女主人(42歲)這樣說道:“特產豐富的大自然哪里都有,而這所房子的獨特魅力在于,將當地自然資源與社區生活聯系了起來。”

“里山長屋”在構想階段就充分考慮到居住申請者們的需求,并經屢次修改。在日語里,“里山”指的是位于村莊集落附近,可提供柴火、山菜等人類所需品的與生活息息相關的山,這個詞充分表現了人類與生物、自然與田間共存的循環型生活方式。設計者希望住在這里的人們能在互幫互助的基礎上愉快生活,因此選擇了長屋的形式。

隔壁動靜的鼓舞

除了前文中出現的一家三口之外,這里還住著以下3戶人家:買下長屋所在的土地、從而奠定了長屋建造基礎的單身男性池竹剛夫(50歲),長屋設計者山田貴宏(47歲)夫婦,一位與上小學的女兒一起生活的單親母親(40歲)。

他們的很多朋友就住在周圍。池竹說:“自從搬到這里以后,朋友們經常招呼都不打一個就過來拜訪,簡直像回到了昭和時代。”在他說話的同時,孩子們正在菜園和走廊里奔跑打鬧,而看著孩子們玩耍的兩位母親則在絮絮低語。“如果不是住在這里的話,我可能會更疲于應付孩子的入學與新生活。現在每當隔壁傳來做便當的動靜時,我就會想:不行!我也得努力才行!能夠感知熟識的人的生活動靜,這一點著實讓人倍受鼓舞。”

房屋的設計者山田說,讓這里的居民感受到隔壁的動靜,這一點是設計之初就想好的。“近年來,為了保證家庭內部的舒適與私密,日本的房子大都設計成盡可能與外界隔絕的樣子。這座長屋則反其道而行之,盡量打開家門,面向外界。”

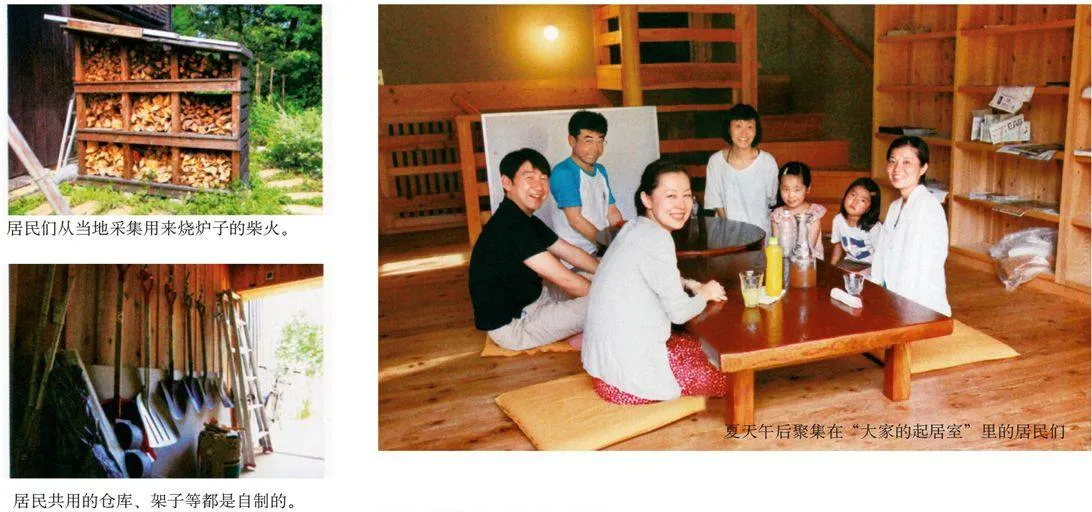

這種做法將人與周圍的自然環境以及鄰居們緊密聯系在了一起。除了4戶人家各自的房間之外,這座房子還有一間公共套房,居住者們稱之為“大家的起居室”。它包括一間附有廚房的起居室、絲柏材質的浴室以及作為客房使用的和室。房間里有一個2米高的書架,上面擺著居民們想分享給鄰居看的書,此外還能看到當地文娛活動的傳單。這里舉辦了各種各樣的活動,例如搗年糕大會、請當地的樂隊為朋友舉辦結婚派對等等。

震災之夜

“里山長屋”并非只是一座有鄰居的環保建筑,它還是一座可以輕松應對突發災難的“避難之家”。

以復古的木頭和土墻為原料、依據傳統工藝建造而成的“里山長屋”冬暖夏涼。冬天,這里有以柴火為燃材的爐子,停電后可燒火供熱,停水后可使用雨水槽里貯存的水;夏天,空調并不是必需品,蔬菜可從田里采摘。如果還有其他困擾,也可直接去敲鄰居家的門。一旦發生緊急情況,暫時躲在房中避難,等待災情結束就好了。

這棟長屋的實力,在2011年日本大地震時發揮得淋漓盡致。在那個震災之夜,鄰居們自然地聚集到“大家的起居室”。停電后,他們一起在燭光下吃飯,有爐子和熱水可用,即使在災難中也非常安心。

日本最初的“轉型城鎮”

“轉型城鎮”(Transition Town)發源于英國。目前全世界有43個國家的1130個地區在進行“轉型城鎮”運動,其中有近50個在日本。藤野是全世界第100個,同時也是日本第一個推行這一運動的城鎮。

“轉型城鎮”是指不依賴于大企業提供的外部資源和電力等能源,而是依托于當地居民的能力與激情,利用自然環境及當地資源,形成當地的“底氣”,直面地域內問題的城鎮。“轉型城鎮”的思考模式認為,只要利用這一“底氣”,即使遭受天災、基礎設施癱瘓、全球經濟危機、企業撤資等災難,仍能緩和沖擊。

藤野電力公司利用太陽能板產生無需電線傳送的小規模電力,即所謂的“無線電力”,使得當地對外界的供電依賴性大大減少。此外,通貨活動“萬津屋”在當地十分盛行。“萬津”不是紙幣,而是專為會員準備的存折。其基本運作模式是:會員們共享一份清單,上面記載著自己能做的事以及希望別人為自己做的事,“求購小孩用的椅子”、“瑜珈招生”、“可搭載人至車站”等等,任何事情都可以列出來。滿足其他會員要求的人,其存折上就能“存入100萬津”。

存折中作為存款的“萬津”并不能兌換真正的財物。因此在這個過程中,重要的并不是金錢的交換,而是使物品與服務在地域內順暢地循環,讓互幫互助傳遞下去。

都市長屋人

在里山長屋,持有相同價值觀的人們聚集在一起,共同生活。在與他人互幫互助、與自然和諧共處的基礎上,人們從躁動不安的現代生活中解脫出來,持續建立起一張信任網。

但長屋并不只是在鄉下生活的人的特權,它也早已出現在東京市中心。在我居住的東京惠比壽的公寓里,住民們已經將長屋式的生活方式實踐了30多年。人們之間互送甜點、共用日用品等等都是很常見的事,有些還會持有對方家的鑰匙。如果需要幫忙,只要打個電話就好了——“今天我會晚點回來,麻煩幫我喂一下貓。”

吉卜力工作室的鈴木敏夫制作人也是“都市長屋人”中的一員,一家四代都住在這套公寓里。當我還是個小學生的時候,經常放學后直接去鈴木家,在他滿是漫畫的書架前看漫畫。

隨著時間的流逝這種交往方式的形式已有一些變化,但至今仍在持續。藤野“里山長屋”里的住戶也好,惠比壽公寓里的住戶也好,都在“不安的時代”中安心地生活著。

[譯自日本《AERA》周刊]