臨時空缺

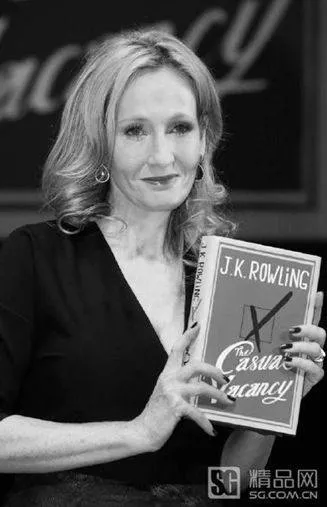

這是我蟄伏5年后推出新作《臨時空缺》(暫譯名),告別曾創下4.5億冊銷量奇跡的《哈利·波特》,這一回我徹底改頭換面,不僅扔掉魔杖,還走出兒童世界,推出這本“寫給成人的小說”。

早在《臨時空缺》上市之前,作為少數幾位讀過此書的人之一、美國出版人邁克爾·皮奇便為羅琳的想象力所能達到的廣度驚嘆不已,他將我稱為“天才和超越自身時代的偉大作家之一”,認為作品中對人性的探索、語言的幽默、對社會問題的關注和鮮活真實的人物,讓他想起了狄更斯。

這個評價令人激動不已,但緊隨其后的媒體評價則向人潑了一盆冷水。英國《衛報》在發表的一篇評論中說道,“《臨時空缺》稱不上什么曠世奇作,但也不賴:智慧、精巧、有趣。”

美國媒體則更不看好《臨時空缺》。“字里行間所描繪的現實世界刻意壓抑、著力于平庸,以至于全書不僅令人失望,簡直索然乏味……仿佛寫的是現實世界如何壓抑羅琳女士出神入化的想象,并且剝奪了她穿梭于世俗和神奇之間的張力,從而限制了其勾畫二維世界的能力,更不用提三維世界了”,書評人角谷美智子在為《紐約時報》撰寫的一篇評論中這樣說道。而書評人大衛·尤林更是直接否認羅琳轉型這一行為,他在《洛杉磯時報》上發表評論說道,“如果說《臨時空缺》有什么教訓可吸取的話,那就是兒童寫作和成人寫作之間沒有什么必然聯系。”

某種意義上,銷量是最有力的評價。盡管《臨時空缺》在尚未上市之前在線預售量便超過了100萬本,但據路透社10月3日的消息,該書首周僅賣出12.5萬本,和書商預期的100萬本相去甚遠。這個數字是我自1999年推出《哈利·波特》第三季首周只售得6.8萬本以來,首周銷量最差的作品,更不及同時期上市的作家丹·布朗(Dan Brown) 的《失落的符號》(The Lost Symbol)——該書首周銷量達55萬本。

對如此種種評論似乎早有預測,我避看任何書評,在9月27日《臨時空缺》開售當日她現身發布會,當被問及如何度過這一天時,我稱自己與丈夫一直窩在酒店看《黑衣人3》,為免影響心情,刻意不看報和書評。事實上,我曾考慮過用假名出版這本書,但又覺得用真名出版是“更勇敢的做法”, 我也曾設想過最糟糕的境況無非是“每個人都在說‘這本書糟透了,她應該堅持寫童書’”, 我顯然已經做好了承受這一切的準備,“我會挺過去,我會的。”

早在2007年《哈利·波特》最后一本出版時,我接受《今日美國》的采訪時便透露自己正著手進行兩個寫作項目,一本是童書,一本是成人書。我知道如果自己不再寫魔法,很多人會失望,但我更清楚也必須承認,“魔法書已經寫完了。”蟄伏5年之后,《臨時空缺》橫空出世。

故事圍繞一位教區議員的突然死亡和由此帶來的議會競選展開,穿插著鎮上居民的生活與爭斗:丈夫與妻子的矛盾、窮人與富人的對峙、師生之間的對抗等等。我試圖以這場傲慢的中產階級在地方選舉中發生的多宗沖突為背景,剖析各種社會現象與議題。

書中也不乏大膽露骨的描寫。我用很長的篇幅繪聲繪色地描述了兩名少男窺看色情網頁的情景,也有很多性愛、吸毒、賣淫等場面的描寫,不僅如此,書中還充斥著各種粗言穢語,被認為是超越了《哈利·波特》小說中寫“魔杖”和“貓頭鷹”時的純真。

在接受媒體采訪時,我就這一點做出了回應,我認為這本書是個黑色悲劇,“不適合兒童閱讀”。

故事的靈感來源于我貧困時期的生活。在接受采訪時我曾透露,“這個故事靈感來源于我自己和貧困抗爭的經歷,想諷刺將窮人不加區別地視為‘爛泥’的政治觀點,書中的帕格鎮是勢利的社會的縮影,中產階級十分可笑,在現實生活中,我比較了解‘極端勢利’的中產階級,看到了很多的人生百態。”

我早期的艱辛生活如今已是人盡皆知。我在20多歲時與丈夫離異,成為單親媽媽,靠政府的救濟度日。在愛丁堡的咖啡館里,我一邊寫第一本《哈利·波特》,一邊照顧搖籃中嗷嗷待哺的女兒。在那之前,沒有人會想到,這個每天在咖啡館默默寫作的單親母親會搖身一變成為世界上最富有的女性之一。早年社會邊緣的生活經歷讓我對弱勢群體深感同情,現在的我,在收獲巨大的成功之后獲得了“想做什么就做什么”的自由,于是寫出這個深埋在心中的故事,“5年來,帕格鎮是我的,只是我一個人的,我完全按照自己預想的樣子把這本書寫了出來”。顯然,我對自己很滿意,這是一次為自己的寫作。

作者簡介:

J.K.羅琳(J.K.Rowling ),英國女作家。本名喬安妮·凱瑟琳·羅琳,1965年7月31日生于英國的格溫特郡。她父親是羅伊斯羅爾飛機制造廠一名退休的管理人員,母親是一位實驗室技術人員。羅琳小時候是個戴眼鏡的相貌平平的女孩,非常愛學習,有點害羞,流著鼻涕,還比較野。她從小喜歡寫作和講故事,6歲就寫了一篇跟兔子有關的故事。妹妹是她講故事的對象。創作的動力和欲望,從此沒有離開過她。她曾當過短時間的教師和秘書。

羅琳熱愛英國文學,大學主修的是法語。畢業后,她只身前往葡萄牙發展,隨即和當地的一位記者墜入情網。無奈的是,這段婚姻來得快也去得快。不久,她便帶著3個月大的女兒潔西卡回到了英國,棲身于愛丁堡一間沒有暖氣的小公寓里。找不到工作的她,只好靠著微薄的失業救擠金養活自己和女兒。

24歲那年,羅琳在曼徹斯特前往倫敦的火車旅途中,一個瘦弱、戴著眼鏡的黑發小巫師,一直在車窗外對著她微笑。他一下子闖進了她的生命,使她萌生了創作哈利·波特的念頭。雖然當時她的手邊沒有紙和筆,但她開始天馬行空地想象,終于把這個哈利·波特的男孩故事推向了世界。于是,哈利·波特誕生了——一個10歲小男孩,瘦小的個子,黑色亂蓬蓬的頭發,明亮的綠色眼睛,戴著圓形眼鏡,前額上有一道細長、閃電狀的傷疤……哈利·波特成為風靡全球的童話人物。

作為一個單身母親,羅琳母女的生活極其艱辛。在開始寫作哈利·波特系列童話的第一部《哈利·波特與魔法石》時,羅琳因為自家的屋子又小又冷,時常到住家附近的一家咖啡館里把哈里·波特的故事寫在小紙片上。不過,她的努力很快得到了回報。童話一出版便備受矚目,好評如潮,其中包括英國國家圖書獎兒童小說獎,以及斯馬蒂圖書金獎章獎。隨后羅琳又分別于1998年與1999年創作了《哈利·波特與密室》和《哈利·波特與阿茲卡班的囚徒》,進一步轟動世界。

《哈利波特》熱潮席卷全球書市后,羅琳也有如灰姑娘般,搖身一變成為億萬富翁。她成為文壇上最受矚目的傳奇作家,也獲選為《時代雜志》風云人物。即使佳評如潮,且創下如此耀眼的銷售成績,羅琳依舊不改初衷——不多不少,堅持原先架構好的七集《哈利波特》。

相關榮譽:

美國圖書館協會杰出童書獎

英國最佳暢銷書白金獎

出版家周刊年度最佳好書

洛杉磯時報年度最佳好書

蘇格蘭藝術會議年度最佳童書獎