建立政府質量監管體系的思考(二)

文/劉 剛

(作者:上海市質量技術監督局質量管理處處長)

政府質量監管起碼可追溯至秦始皇統一度量衡,實現了計量單位的統一和量值的準確可靠。比秦始皇更早的春秋戰國時期的政治家、思想家把度量衡看作權力和社會公正的象征。《禮記·明堂位》記:“周公制禮作樂,頒度量,而天下大服。”《管子·七法》:“尺寸也,繩墨也,規矩也,衡石也,斗斛也,謂之法。”把頒行度量衡制度作為治國的方略。

到了現代,在經濟高速發展的同時,產品也呈幾何增長,科技含量越來越高,一般消費者已經很難完全了解產品的特性和生產過程。隨著消費者對自身權益的保護意識越來越強,政府質量監管正變得越來越重要。

大數據質量監管

質量是“管”出來的,關鍵在于怎樣管。在當前大數據背景下,建立中國特色社會主義市場經濟,政府質量監管如何“管”值得認真反思。總結過去的成功經驗和反思存在的問題及不足,對我們探索和完善大數據時代市場經濟條件下的質量監管理論和方法是十分必要的。

首先,我們認為現有的質量監管理論基本上是建立在產品質量檢驗理論基礎上的,需要進一步完善。

產品質量檢驗就是通過觀察和判斷,適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。一般認為,產品質量檢驗具有鑒別、把關、預防、報告功能,在實物檢驗的基礎上,還可以增加查驗原始質量憑證、票據和派員進廠(駐廠) 驗收等其他形式。

其次,政府質量監管的實踐或者說目前的基本形式也是產品質量檢驗(監督抽查)。《產品質量法》第15條明確規定:國家對產品質量實行以抽查為主要方式的監督檢查制度,對可能危及人體健康和人身、財產安全的產品,影響國計民生的重要工業產品以及消費者、有關組織反映有質量問題的產品進行抽查。

但是,從目前的情況看,尤其是大數據時代的來臨和經濟呈現的高速發展態勢,這項制度已經很難適應市場經濟發展的需求。從生產層面講,技術進步十分迅速,產品日新月異,涉及產品質量的數據不計其數;從消費層面講,隨著生活的極大豐富,消費者的要求越來越高,滿足消費者需求不再是一句空話,而是實實在在的消費者權益保護,消費者對產品質量申投訴的數據也是海量的;從政府質量監管層面來講,監管的數據也是如此。各地反映這方面存在問題時用得比較多的一個詞是所謂“人機不匹配”,另一個詞是“監管全覆蓋”。

所謂“人機不匹配”是說監管人員和被監管對象(設備)不匹配,被監管對象增量遠遠大于監管人員的增量。我們監管人員的編制可能還是10年、20年以前確定的,而這10年、20年中被監管對象已經發生了巨大的變化,造成所謂“人機不匹配”。比如,上海的電梯數量目前已經達到16萬臺,號稱全球城市最大飽和量,但是監管人員(含檢定人員) 還是15年前確定的那些編制,按人工定額計算,遠遠不能滿足需要。這也從另一個角度提醒我們進行反思,從另一個側面要求我們轉變監管思路。

“監管全覆蓋”是說把被監管對象全部納入監管范圍,實現全部監管,即所謂全覆蓋,一個不漏。愿望是好的,但要實現全數檢驗是不可能的,也是沒有必要的。上海食品企業大約生產50000種產品,要實現全覆蓋就是定期對這50000種產品進行全數檢驗。有必要嗎?即使是實現了全覆蓋抽查,也不能保證產品100%合格。

美國的調查也發現,實施強制性定期檢驗的州的汽車安全性并不比沒有實施強制性檢驗的州高,這些州的車輛事故率也沒有降低。實際上,美國高速公路事故中只有2%~6%的原因是機械故障引起的。

政府應該管什么?

我們目前的監管制度難以持續的原因首先是產品種類的極大豐富,國家難以投入巨大經費以達到抽樣樣本的要求,更不要談全覆蓋抽查檢驗;其次是有限的政府公共財政也沒有必要投入這么大的經費進行檢驗,這里有一個監管效果投入產出比的問題,如果投入巨大而效果微乎其微,那就必須反思和改變了。更為重要的是產品質量檢驗即符合標準是否真是政府要管的問題?這里還有一個必須弄清楚的問題,就是如何區別政府管理什么、市場管理什么的問題。

系統性地涉及安全、民生、健康、環境等是政府要管理的問題。個別問題是民事范疇的問題,應通過民事關系解決,應在政府確定好規則(制定完善的法律法規體系)的基礎上,由市場自己來解決。

系統性問題和個別問題,兩者發現的方式方法,以及解決問題的措施都不一樣。發現系統性問題的方式方法是建立在大數據基礎上的數據收集、整理、分析、報告和共享,解決系統性問題的措施則包括風險管理、信用管理和缺陷產品召回管理等。發現個別問題的方式方法是產品質量檢驗,解決方式包括質量爭議處理、消費者權益保護等。

此外,還要考慮符合性和合法性的問題。符合標準規范,但不一定合法。最典型的案例是三鹿奶粉事件,檢驗都是合格的(其中還有一個免檢制度),但在奶粉中摻假(三聚氰胺)則是違法的,是犯罪行為。

這里就有一個政府該做什么的問題。

我們認為,政府要做的主要是發現和解決系統性問題,尤其是涉及安全、健康、環境、民生等方面的系統性問題,對是不是合法即合法性加以認定,不合法的予以糾正,進行處罰。這也是為什么大多數國家采取技術法規而非標準(強制性標準)的原因所在。因為技術法規是法的范疇,是法律的問題,其制定的程序都遵循法律的程序;而強制性標準是標準的范疇,是技術性問題,其制定的程序都遵循技術的程序。

政府四維監管體系

大數據時代對政府質量監管帶來挑戰,同樣也帶來機遇。如何構建大數據時代背景下的政府質量監管新體系,是需要廣泛討論、充分思考、反復論證的,我們只是提出一個思路,期待能達到破題的目的,更希望得到大家的支持和幫助,以及真誠的批評。

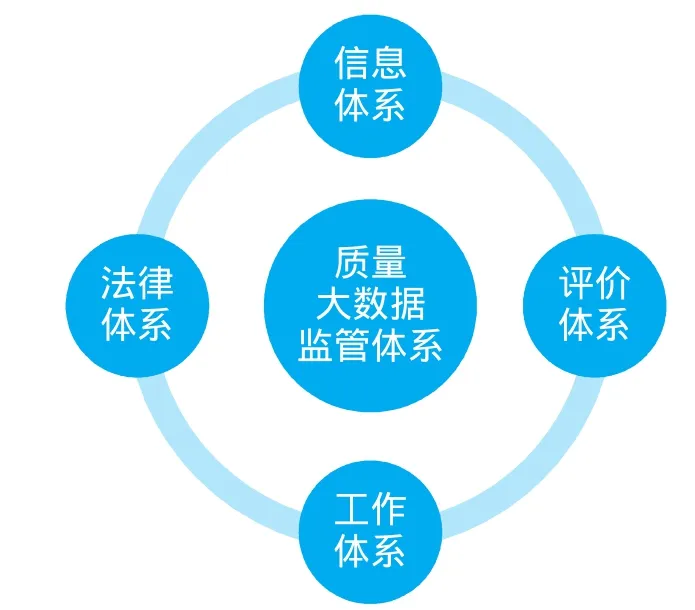

大數據時代的政府質量監管體系至少應由4個子系統構成,包括法律體系、信息體系、工作體系和評價體系。

首先是法律體系,現有的產品質量法律體系需要進一步完善。《產品質量法》涉及行政監管、產品責任、消費者保護和質量促進等多個方面事項,調整多個方面的法律關系,很難把各個方面的關系完全調整到位。比如,產品責任如何落實,如何實現嚴格責任原則和懲罰性賠償,如何讓法律之劍高懸在從業者的頭頂上,產生法律應有的威懾力,讓人們尊重法律、敬畏法律。因此有必要構建起大數據時代背景下的質量監管法律體系。

其次是信息體系,大數據就是一個信息體系,質量數據也是海量的,建立起質量數據收集、整理、分析、處理和共享的系統是大數據質量的基礎,是大數據監管體系的關鍵。

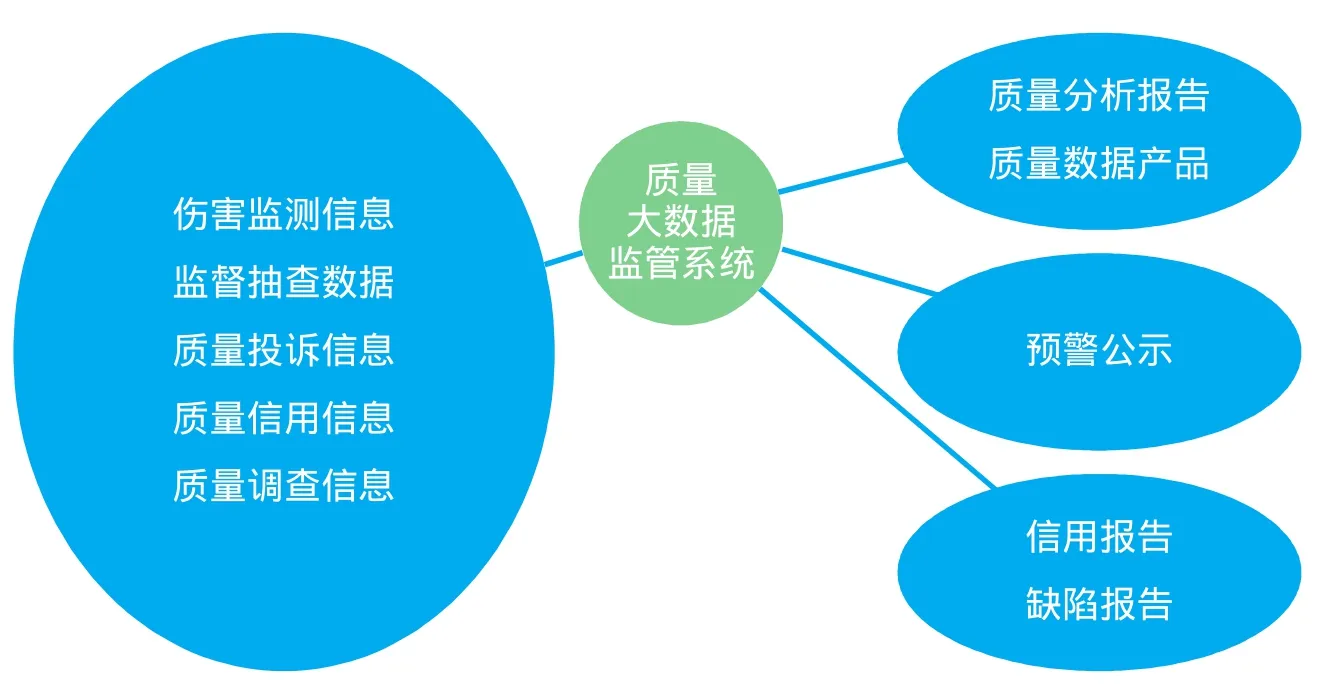

質量數據包括數字、信息、音頻視頻和其他資料,可以通過以下四個方面著手,收集、整理、分析質量數據,進而構建質量大數據系統:

一是數據輸入,包括傷害監測信息、產品監督抽查數據、質量投訴信息、質量信用信息、質量調查信息等。傷害監測既包括醫療傷害監測系統信息也包括社區傷害監測信息。

二是數據輸出,包括質量分析報告、預警報告、質量信用報告、產品缺陷報告以及其他數據產品。形成的數據產品是基于各類質量評價體系模型建立的基礎上的。

三是質量數據的輸入是基于組織機構代碼和商品條形碼。

四是政府監管的方式方法應轉移到系統問題的發現上來,通過質量大數據信息系統來發現產品質量系統性問題;通過信用管理、風險管理和缺陷產品管理等手段(當然也包括行政處罰和刑事責任)來糾正系統差錯,防止系統性問題的出現。目前汽車產品的監管非常具有代表性,也是運用大數據監管的成功案例。

此外,大數據質量工作體系和質量評價體系的建立也同樣重要。深圳早在幾年前就探索大質量監管工作體系,成立了市場監管局。2014年1月1日上海市浦東新區市場監管局成立。在機構整合的探索中,如何建立更加有效的政府質量監管,還要在理論上突破、在實踐中探索,從其他國家做法中吸取經驗。同樣,如何評價宏觀質量水平,尤其是服務質量水平評價體系如何建立,也是評價政府質量監管效果、績效必須要解決的問題。 (未完待續)