太谷縣縣域經濟發展研究

孫麗麗,陳興中,馮 博

(1.山西農業大學信息學院,山西太谷030801;2.中國農業發展銀行晉中市分行,山西晉中030600;3.山西農業大學檔案館,山西太谷030801)

縣域經濟是我國經濟發展中最基本的單元,促進縣域經濟快速、穩定地發展,是保證我國全面建設小康社會、實現城鄉發展一體化的關鍵。然而,在實際發展過程中,由于區域經濟發展差距的拉大,使得我國雖有經濟社會發展較好的百強縣存在,但更多的是欠發達、甚至是非常落后的縣域存在。

筆者通過對山西省太谷縣縣域經濟發展的研究,力圖找出其發展方面的不足,思考推進縣域經濟發展的途徑,為加快太谷縣縣域經濟發展的步伐提供參考。

1 太谷縣域經濟發展現狀

新中國成立后到20世紀80年代,太谷縣一直是山西省的農業大縣、經濟名縣,是山西省商品糧基地縣、農業“四化”示范縣。從1978年改革開放以來,太谷縣的縣域經濟快速發展,經濟實力逐步增強,經濟結構逐步優化,經濟效益不斷提高。

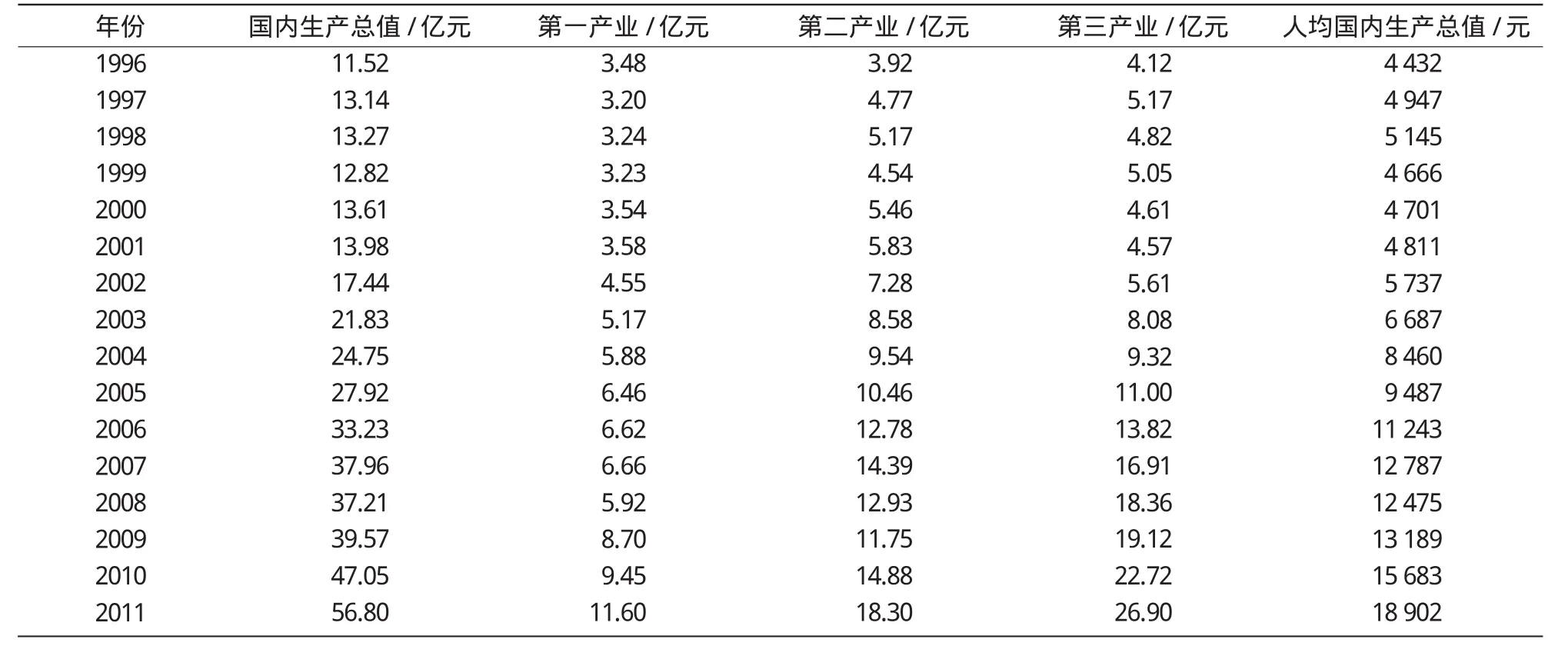

近年來,按照“區域經濟特色化、特色經濟產業化、產業經濟龍型化”(龍型經濟是形象的說法,其實質是以市場為導向,以優勢企業為龍頭,以利益關系為紐帶,形成的具有較長產業鏈、較強輻射帶動作用、較高市場占有率和較好發展前景的區域性經濟組織)的發展思路,采取有力措施,聚集生產要素,在加快特色經濟發展上取得了明顯成效,形成了蔬菜、養殖、林果、苗木花卉、釀酒葡萄五大特色產業[1]。正是這些特色產業的迅速發展,促使太谷縣縣域經濟的結構發生了較大的變化。具體情況如表1所示。

從表1可以看出,太谷縣的國內生產總值不斷增長,產業結構逐漸合理,人均國內生產總值不斷穩步增加,人民生活水平不斷提高。1996年,太谷一、二、三產業比例為30∶34∶36,到2011年,太谷一、二、三產業比例為20∶32∶48,第一產業所占比例逐漸降低,第二產業基本穩定,第三產業穩步上升,產業結構不斷調整優化。同時,也可以看出太谷縣政府的政策引導和調整過程,2000年以來著重發展第二產業,而2008年以來開始大力發揮第三產業的拉動能力,經濟增長趨于合理。

表1 太谷縣1996—2011年國民經濟主要指標[2]

太谷縣域經濟盡管取得了很大的成績,但存在的問題和不足不容忽視。進入20世紀90年代以來,太谷經濟發展的步伐開始相對滯后,在全國、全省,即使是在晉中市,都處于后進位次,是典型的農業大縣、工業小縣、財政窮縣、欠發達縣。2012年地區生產總值實現60.56億元,在全市12個縣(區)中排名第6位,增幅8.9%,排名第8位。

2 太谷縣域經濟發展的不足

2.1 農業發展不足,競爭優勢欠缺

太谷縣農業分散經營比較嚴重,形不成規模經營,同時農業產業化水平不高,農產品深加工不足,龍頭企業帶動作用難以發揮,品牌優勢少,形不成市場競爭優勢。

太谷縣雖然缺乏煤炭資源,但卻擁有別的縣市沒有的比較優勢,擁有自己獨特的歷史、人文資源和區位、農業優勢。如龜齡集、定坤丹、安宮丸、太谷餅、太谷西瓜、壺瓶棗、玫瑰香葡萄、怡園干紅、小常驢肉、北陽長山藥、東莊酥梨等都是太谷特產,雖然太谷縣也進行了開發生產,但規模小,效益低,沒能形成縣域經濟的主導產業和支柱產業,在工業增加值中的比例不到2百分點。

2.2 工業基礎薄弱,規模總量不大

太谷縣工業發展后勁不足,規模不大,產業集約發展程度不高,初級化問題仍比較嚴重,經濟增長方式比較粗放。在工業化時代,工業的快速發展就意味著經濟發展速度的快速增長,意味著經濟規模的加速擴張,同時意味著財政收入的總量增加。歷史上太谷縣工業發展不快,工業化水平低、工業主體地位不突出,是影響縣域經濟發展的根本原因。在20世紀70年代發展起來的十大國有工業企業,如紡織、化工、瑪鋼、中藥、農機等,到20世紀90年代大都停產、倒閉,幾乎全軍覆滅。雖然近年來太谷縣委、縣政府狠抓招商引資,大力培育新型產業,如焦化、中藥、房地產等,并取得了一定成效,但從經濟總量看,規模較小。2012年,規模以上工業增加值為14.80億元,在全市排名第8位。

2.3 城市發展滯后,拉動作用不足

太谷縣在西漢時為陽邑縣,屬太原郡,原縣治在今陽邑村,至北周建德四年(公元575年),陽邑縣移至白塔村,即今縣城。隋開皇十八年(公元598年),改名為太谷縣,并一直沿用至今。從公元575—2012年,太谷縣城已有1 437 a的歷史,但發展到今天,太谷縣城的城市化水平依然很低,縣城建設規模小,城市建設嚴重滯后,基礎設施配套差,城市功能不完善,城市發展特色不突出。城市經濟不發達,實力弱,缺乏特色產業支撐,沒有形成有輻射力和影響力的區域經濟中心,對縣域經濟發展的帶動作用極其有限。截至2011年底,太谷縣城鎮人口比例為39.82%,比晉中市平均水平低6百分點。城鎮化率低成為制約太谷縣縣域經濟發展的又一重要因素。

2.4 財政增長乏力,發展瓶頸突出

縣級財政是我國五級財政中最基層的兩級財政之一,是國家財政極為重要的有機組成部分。縣級財政建設直接關系到基層政權的建設、地方經濟的發展和社會的穩定。2011年,太谷縣財政總收入60 088萬元,在全市排名第10位。自1994年分稅制改革以來,以及近年農村稅費改革,再加上縣域經濟不發達,缺乏穩定可靠的財源,縣級財政運行困難問題日益凸顯,赤字規模加大、債務負擔沉重、財政收支不平衡,縣級財政只能維持在保工資、保運轉的基本需求上,現有財力成了典型的“吃飯財政”,用于發展的公共投入嚴重不足,阻礙了縣域經濟的發展。

2.5 發展定位偏失,發展活力不足

工業雖然是縣域城鎮發展的重要組成部分,但并不是唯一的選擇。太谷縣是山西省傳統的教育強縣和旅游大縣,在招商引資的同時,不應偏失傳統優勢,但在目前的發展過程中,對傳統教育和旅游優勢重視不足。在《太谷:中專學校十年“逃亡”一空》[3]一文中提到,1994年,山西省畜牧獸醫學校遷往太原;1996年,山西省交通學校遷往太原;2000年,晉中衛生學校遷往榆次;2003年,太谷師范學校遷往榆次。太谷縣不僅沒能鞏固加強自己的教育優勢,反而讓大量的教育資源外流,失去了教育對經濟發展的巨大帶動作用[4-5]。

同時,太谷縣具有千年古城、百年大院(晉商大院都在300 a以上)兩大歷史資源,這些旅游資源也是太谷的特色之一。但目前對其的認知、開發、宣傳、利用不足,沒能發揮其對經濟發展的帶動作用。

3 發展對策及建議

3.1 突出農業科技,做強五大產業

太谷縣作為晉中盆地的農業大縣,農業生產條件好,依靠山西農業大學的資源優勢,農民科技素質較高,農業產值一直排在全省前列。改革開放以來,太谷縣農業逐步從單一的糧食種植,發展到糧、棉、油、菜、果、肉、蛋、奶等多元發展的大農業格局,特別是逐步形成了蔬菜、養殖、林果、苗木花卉、釀酒葡萄五大產業,規模不斷擴大。2011年主要糧食作物產量達到20.37萬t,多次被評為全省糧食生產先進縣。蔬菜產業以綠色、有機為生產標準,設施蔬菜面積發展到0.31萬hm2,產值5.5億元,占到蔬菜總產值的63%。苗木花卉形成了4大品系100多個品種0.67萬hm2種植規模,成為山西最大的苗木供應基地。

2009年太谷縣生豬存欄量為40.3萬頭,出欄62.5萬頭,生豬飼養量位居全省第2;雞存欄量為505萬只,出欄842萬只,人均禽蛋產量位居全省第1;牛飼養量1.5萬頭,畜產品綜合產量達9200萬kg。紅棗產業通過推廣標準化生產技術和實施地理標志產品保護,品質和效益顯著提高。水果產業總面積達到0.82萬hm2。圍繞五大主導產業,近年來已完成畜產品無公害認證65萬頭(只),農產品無公害認證72個,形成了13個瓜菜畜產品批發市場、15個農業示范園區、230個合作經濟組織,農業現代化進程全面加快。

多年來,太谷縣的農業生產、產業化程度、農民人均收入一直在全省、全市穩居前列,榜上有名。下一步要抓住在太谷縣建設晉中市現代農業示范區的機遇,深入推進農業“四個一”工程(發展1萬畝(666.7 hm2)設施農業、1萬畝(666.7 hm2)干鮮果木,扶持10個養殖園區、10個龍頭企業),全面做強五大產業[6-9]。推進農業產業化、規模化、園區化發展,突出科技在農業發展中的作用,打響太谷縣農業品牌,打造全省領軍的現代農業強縣,使太谷縣成為名副其實的省城“菜籃子”、全國名優農產品基地。

3.2 發展公路交通,彰顯區位優勢

太谷縣應以交通為突破口,作為統籌城鄉發展的切入點。目前,太原環城高速太谷連接線、龍城高速、大西高鐵三大交通途經太谷。太原環城高速太谷連接線,設計標準為一級公路,是太谷縣直通太原的第一條公路,這條路從太谷縣城出發,向北經徐溝、小店與太原龍城大道相接,33 km 20min的車程,實現了太谷與太原的直接對接;龍城高速公路途徑太谷縣城北10 km處,將使太谷融入高速發展快車道,解決過去雖有太長高速通過,但出口離縣城較遠的問題;大西(大同至西安)高速鐵路,從太谷縣城西北穿境而過并在太谷設站,從太谷到西安只用2 h車程。這3條路的建成實現了太谷南下北上、連通東西、走向全國的大開放格局,使太谷縣真正跨入了大太原經濟圈[10-11]。

另外,下一步太谷縣的交通重點是打通西出口,連接208國道。有3條線路可考慮,一是從賈堡村北,向西經南六門村南、祁縣曉義村南,到208國道,為北線;二是從太谷新建西路向西,經北付井村北、祁縣張莊村北,到208國道,為中線;三是從白城村南循環線起點向西,經祁縣永安村南,到208國道,為南線。這樣,所有208國道的旅游車輛,都可以直達太谷縣城,為太谷積聚人氣、發展旅游提供了振興之路。

最后,努力將108國道過城段向北改線。至此,太谷縣的交通大動脈就基本完成階段性任務,制約其發展的交通瓶頸亦基本解決,真正形成了四通八達的公路網,它的區位優勢才可以真正凸顯。

3.3 挖掘晉商資源,打造旅游品牌

太谷古城歷史悠久,距今已有超過1 400 a的歷史,高樓大院、青堂瓦舍遍布太谷城鄉。在20世紀以前,晉中一帶就流傳著這樣一句民謠:“金太谷,銀祁縣,吃不完米面的榆次縣”。“金太谷”就是對太谷商業發達、經濟繁榮的贊譽。但是,對比南面靈石的王家大院、平遙古城、祁縣的喬家大院,到北面榆次的常家大院、榆次老城,旅游業都開發得紅紅火火,而同為晉商發源地的太谷縣,旅游發展嚴重滯后,幾乎成了被人遺忘的角落。

所以,太谷縣應從旅游定位、開發定位、宣傳定位入手,堅持修復與創新相結合,對境內三多堂、孔祥熙宅院、古城內東、西、南、北大街的臨街商鋪,以及城內尚存的8 000余間老宅,特別是150余處保存基本完好的四合院進行深度的宣傳開發。通過大投入、大手筆、大整合,引入民營經濟,開發商鋪大院,修復古城舊貌,挖掘旅游文化,通過打造特色、提升名氣,將太谷古城建設成為一個集旅游、影視、服務為一體的新景區。

3.4 傳承農商文化,創新會展經濟

太谷歷史上商業發達,流傳下了“趕會”的習俗,直到現在,每年的農歷四月二十八、六月二十三、十月十三,從四鄰八鄉來的商家、買家,走親訪友的,包括祁縣、清徐一帶的人,都涌入太谷縣城,采辦買賣,親友聚會,一派繁榮景象,成為太谷商業文化的一大特色。這不僅方便了群眾、繁榮了市場、搞活了經濟,更沉淀成為太谷的一種文化底蘊。

太谷縣可以因勢利導,很好地開發和利用這一商業文化形式,開發會展經濟。具體思路:可以把太谷的農業優勢和商業傳統結合起來,發揮山西農業大學、山西省農科院果樹研究所在太谷的優勢,吸取現代意義上的如廣交會、世博會的內涵和形式,取代目前舉辦的科技節、紅棗節。聯合晉中市農業局,舉辦山西中部(晉中)春季農業展銷會(時間定在農歷春分,以展銷種子、化肥、農藥、農機、苗木等農資為主)、山西中部(晉中)秋季農業展銷會(時間定在農歷秋分,以農產品訂貨、展銷為主)。這樣,不但傳承了太谷傳統商業文化,還滿足了人民群眾需求,更主要的是搭建一個太谷經濟發展的平臺,提供了一個增強太谷經濟輻射力、提升太谷知名度的平臺,逐漸把太谷打造成為名副其實的山西中部農業強縣,為太谷縣域經濟發展創造一個新特色[12]。

3.5 實施名校戰略,建設教育強縣

太谷的教育不但在晉中,在全省也很有名。一是學校,從幼兒園到大學全有,大中專院校有山西農業大學、山西交通技工學校、山西興華職業學院等,前幾年還有晉中衛校、太谷師范;高中有太谷中學、太谷二中;職中有太谷職中;初中在縣城內有三中、四中、五中,其他各鄉鎮都有初中,小學更是普及。二是高考,從恢復高考以來,該縣每年的高考達線率都在晉中市名列前茅。所以,每年在太谷上高中、初中的外地學生都在萬人以上。

所以,有教育專家形象地比喻說太谷是在給全省辦教育,教育也成為了太谷縣的一大品牌。在此基礎上,太谷縣應維護好、服務好現有學校,充分發揮縣城教育成本較低的優勢,吸引大中專院校落戶,全力打造教育強縣,力爭將太谷縣打造成為省高校新區之外的又一教育資源聚集地。

3.6 優化發展環境,建設特色城市

從2005年開始,太谷縣開始加大基礎設施建設力度,首先從交通這個最關鍵的環節切入。首先以打通太谷到太原的直達公路為突破口,爭取到了總投資7億元的太原環城高速太谷連接線、總投資10.5億元的龍城高速和總投資16億元的大西高鐵3個項目途經太谷。這3條國省道路的規劃建設,徹底解決了制約太谷多年的交通瓶頸問題,使太谷真正融入省城半小時經濟圈,為建設太原衛星城,承接中心城市輻射功能創造了條件;為太谷站在更廣闊的領域內謀劃發展,構建大流通、大商貿的開放型經濟格局夯實了基礎。

在城市建設上,圍繞“拉大框架、完善功能、強化特色、提升品位”的思路,堅持高起點規劃、高品位設計、高標準建設、高水平管理,以“保護古城、另辟新城、規劃濱河大學城”為目標,著力打造歷史古城、文化名城、現代新城的特色縣城。首先打通了新建西路,開始了城區的西擴北進戰略。其次,以108國道景觀建設和改線建設為突破口,努力完成3座市場、3處廣場、3個生態園建設。第三,加大舊城修復力度,完成了老城區的東西大街硬化和亮化改造工程、東門廣場基礎工程、城內16條小街小巷改造工程等等。這些工程的實施進一步拉大了城市框架,拓展了城市功能,改善了城市面貌。下一步要打通新建路鐵路立交橋、西環中路鐵路立交橋,進一步擴大城市輻射功能。力爭通過連續幾年的建設,使太谷山留住樹、河留住水、城留住人,成為生態好、空氣新、環境美、名氣旺的宜居縣域和休閑、旅游、度假的可選地[13-15]。

[1]山西省太谷縣.太谷縣政府[EB/OL].[2011-07-14].http://www.taigu.gov.

[2]太谷縣統計局.太谷縣統計年鑒 [M].太谷:太谷縣統計局,1999—2012.

[3]山西新聞網.太谷:中專學校十年“逃亡”一空[EB/OL].[2007-01-17].http://www.daynews.com.cn/sxwb/97002.html.

[4]劉國斌,周修宇.成人教育是推動吉林省縣域經濟發展的助力器[J].人口學刊,2008(5):43-47.

[5]金道銘.加快縣域經濟發展 推進山西轉型跨越[J].山西農經,2012(3):2-5.

[6]劉靜,曾超.基于產業結構優化升級的縣域經濟發展戰略研究[J].生產力研究,2006(12):130-131.

[7]高潔.對縣域經濟和“三農”問題的幾點分析[J].華北農學報,2004,19(s1):116-120.

[8]蔡世忠.河南省縣域經濟發展的思路與對策[J].河南農業科學,2005(9):8-11.

[9]程計則,張京社,扆鎖成.縣域特色農業發展對策研究[J].山西農業科學,2002,30(3):91-96.

[10]梁四寶,白建國.山西省城郊型縣域經濟發展模式芻議[J].晉陽學刊,2007(3):65-69.

[11]王娟.發展產業集群 壯大縣域經濟 [J].河南農業科學,2006(8):13-15.

[12]賈靜麗,孫文生.河北省縣域經濟競爭力綜合評價研究[J].天津農業科學,2011,17(1):144-148.

[13]張鳳林,李紅衛.發展縣域經濟要走“特色”之路[J].山西高等學校社會科學學報,2008(8):46-47.

[14]馬朝中.抓好生態環境建設 推動縣域經濟發展 [J].山西政報,2007(5):35.

[15]張秀飛,閻永康.縣域經濟發展戰略研究:以河南省固始縣為例[J].山西農業科學,2009,37(7):3-6.