“林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式研究

趙 麗,郭虹霞 ,王創云 ,王陸軍 ,王 晉 ,侯雅靜 ,韓彥青 ,李永平

(1.山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原030032;2.山西省農業科學院現代農業研究中心,山西太原030031)

《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》中明確要求:“加快建設資源節約型、環境友好型社會”,強調“完善現代農業產業體系,發展高產、優質、高效、生態、安全農業”。生態循環農業是一種以資源高效利用和循環利用為核心的現代農業增長方式,符合可持續發展理念和建設資源節約型、環境友好型社會要求[1-6]。加快發展循環農業是轉變農業增長方式、推進現代農業建設、實現農業可持續發展的重要途徑。

目前,山西省種植、養殖業大都采用傳統生產模式,以家庭為單位的小規模種植和養殖,且以家庭自己消費為主,缺乏立體循環式生產。傳統生產方式只能根據季節和氣候條件進行簡單化的生產,不能適應市場需求,生產成本高、產出率低,更重要的是極大地浪費了農業資源,甚至由于生產方式的不合理,還一定程度上破壞了農業生產資源及生態環境,因此,建立立體、循環、生態農業種養殖模式,是提高農業生產效益、合理利用農業資源、保護生態環境、實現農業可持續發展的必由之路[7-12]。

1 項目區基本情況

項目實施地位于太原市晉源區武家寨村,占地14 hm2。其中,果園占地13.33 hm2;玉米套種在果園行間內,占地約3.5 hm2;大型日光溫室菇棚2座,占地0.13 hm2。冷庫、配料室、滅菌室各1間,培養箱1個,木屑粉碎機2臺。通過應用“林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式,年產優質蘋果180萬kg;年產玉米籽粒3.68萬kg;年栽培香菇2批,每批栽培12萬棒;散養土雞5 000只。

2 “林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式的運行方式

2.1 技術環節

2.1.1 果園套種玉米種植技術 玉米品種為當地主栽品種鄭單958。蘋果行距4m,株距2m。春季4月下旬在蘋果行間套種玉米6行,9月下旬收獲。每年在拔節期和灌漿期分別充分灌水1次,施氮肥225 kg/hm2、磷肥 92 kg/hm2、鉀肥 80 kg/hm2,具體施肥方法為磷肥、鉀肥以及氮肥總量的1/4作基肥,氮肥的3/4在玉米拔節期(6月中下旬)追施。其他管理同當地玉米生產田。

2.1.2 香菇栽培技術 香菇栽培主要采用香菇袋栽技術,于每年春季(4月下旬)和冬季(10月下旬)進行播種;春季選擇的香菇品種耐高溫,冬季選擇的香菇品種耐低溫。香菇栽培基質主要用玉米秸稈和玉米芯培養料作為主料,麥麩、石膏粉為輔料,以一定配比混合起來,同時加入總配料質量比1∶1的水混拌均勻,裝入食用菌培養袋中進行常溫常壓滅菌24 h;冷卻后接種,后進入香菇發菌期;待香菇菌絲完全達到生理成熟后,便可進入菇棚轉色出菇。

2.1.3 土雞散養技術 雞品種為當地散養的土雞。將雞散養在果園中,讓雞自由采食天然飼料,在此基礎上補給少量玉米籽粒。同時在果園空閑地上搭建具有防風、防雨及保溫設施好的雞舍,供雞休息和哺飼用。

2.2 循環模式

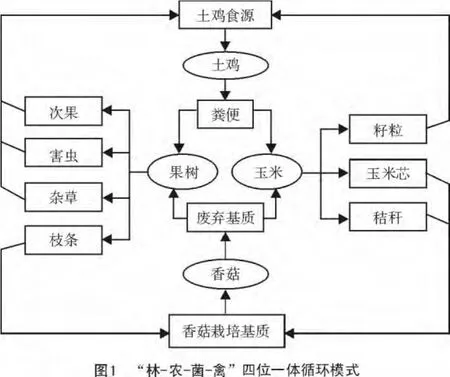

以林、農為基礎,菌為循環紐帶,形成“林-農-菌-禽”四位一體循環產業鏈。果樹產生的次果,滋生的害蟲、雜草,玉米收獲的籽粒用來喂養土雞;土雞產生的大量糞便發酵后分解成長效有機肥,用于果樹、玉米的施肥;果樹春秋季節修剪的廢棄枝條以及玉米收獲的秸稈、玉米芯全部粉碎成碎屑用作香菇栽培基質的主要培養料;香菇產生的廢棄基質堆漚后將成為果樹、玉米的有機肥料,形成一個高效、節能、低碳的循環新模式(圖1)。

3 “林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式綜合效益分析

3.1 經濟效益

3.1.1 果園套種玉米種植效益 果園生產投資大,經濟回收期長。為了提高果園土地利用率、減輕果農經濟負擔,太原市晉源區武家寨村開發了果園套種3.5 hm2玉米立體栽培新模式。其中,果園年產優質水果180萬kg,水果按市場批發價平均1.5元/kg計算,總產值達270萬元;套種玉米產量10.5 t/hm2,總產量36 750 kg,按2元/kg價格計算,總產值為7.35萬元,扣除總投入生產成本1.176萬元,套種玉米獲純利潤6.174萬元,經濟效益十分顯著。

3.1.2 香菇種植效益 年栽培香菇2批,每批栽培12萬棒,通過該模式的實施,果樹春、秋季節修剪下的廢棄枝條、玉米秋天收獲的秸稈以及玉米芯可以節約1/2的菌棒成本,每個菌棒的原料成本0.8元,24萬菌棒可節約9.6萬元。香菇廢棄基質發酵后直接用于果園、玉米的有機肥料,年節約肥料0.6萬元。香菇廢棄基質經測定含有豐富的粗蛋白、粗脂肪、粗纖維及多種礦物質和游離氨基酸,不僅增加了土壤有機質含量,還大大提高了農產品產量及品質。果園每公頃可增產5 250 kg,共可增產6.7萬kg,按市場批發價1.5元/kg計算,年可增收10.05萬元;玉米每公頃增產750 kg,共可增產2 625 kg,按市場批發價2.0元/kg計算,年可增收5 250元。

3.1.3 土雞養殖效益 在飼養條件正常、沒有重大疾病的情況下,1只雞的飼養成本主要包括雞苗成本、防疫成本及飼料成本。雞苗成本2元/只;防疫成本0.3元/只;因在果園散養土雞,可以直接啄食蟲蟻、雜草等食物,僅補給少量玉米籽粒,1只雞每年的飼料成本為36元,5 000只雞飼養成本共計191 500元。以產蛋期225 d、每只雞每2 d產1個蛋、每16個蛋質量為1 kg、每千克蛋售價15元計算,年約有2 500只雞處于產蛋期,每年的雞蛋收入為263 671.86元。另外,淘汰雞按每只1.75 kg、每千克16元計算,500只雞還可收入14 000元。飼養5 000只土雞可獲利8.62萬元/年,平均每只雞可賺17.23元。綜上所述,太原市晉源區武家寨村發展“林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式,每年收益合計約350萬元以上,經濟效益顯著。

3.2 社會效益

通過該立體循環模式的發展對當地農業產業結構起到優化調整的作用,可迅速提高農業科技水平和農民的文化素質,廣大農民群眾通過參與生態循環農業的建設,可較快地提高自身的科學文化和科技應用水平。

在該循環模式實施過程中,多次邀請專家舉辦培訓、講座等學術活動,加強相互交流以及如何更好地延長循環產業鏈條,為實現生態循環農業的可持續發展建立堅實的理論基石,符合我國互惠互利的政策。該循環模式的實施提高了周邊農村的就業率,基地建設和生產,可解決200多個農村剩余勞動力的就業問題,實現了農業和農村經濟的可持續發展。

3.3 生態效益

利用當地獨特的資源優勢,將種、養殖業結合起來發展“林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式,實現了種、養殖業協調發展。將果樹修剪的廢棄枝條、玉米收獲的秸稈、玉米芯、香菇廢棄基質、畜禽糞便等農業廢棄物二次利用,充分發揮了農業資源的作用,從根本上解決了過量施用化肥對環境造成的污染,更重要的是實現了農業資源的循環利用,變傳統的生產方式為立體、循環、生態的生產方式,大大地改善了農村的生態環境、推動了農業生產方式的變革,促進了循環農業生產的可持續發展。

4 發展“林-農-菌-禽”四位一體循環農業模式的對策建議

4.1 加大政府投資力度,保障資金落實到位

為了從根本上改善農村生態環境、提高農業資源利用率、加快農業廢棄物的多次利用、讓更多老百姓認識到發展生態農業的好處,政府應對開展循環農業的地區給予政策與經濟上的大力支持。應設立生態循環農業專項基金,改善發展生態循環農業地區的基礎設施建設,支持各地區有利于循環農業發展的工程建設,如農業廢棄物利用工程、節水工程等;借鑒國外發展生態循環農業較好國家的經驗,如以色列、日本、美國等[13-15],政府應拿出專項資金參與農業廢棄物的回收利用,構建一個廢棄物資源交易平臺,引導循環農業快速健康發展。

4.2 重視科技人才的培養和發展

農村勞動力文化水平普遍較低,對新技術、新的生產方式接受能力差,適應市場能力弱,組織能力低,受傳統觀念和現有條件影響較深,往往急于求進,只重視產量忽視了品質,久而久之,造成農業生產力水平低下,農業資源利用效率低,農業廢棄物浪費嚴重,不僅污染了環境,還制約了農業生態循環農業的健康發展。循環農業要想快速健康發展,必須組建一支精干的專業技術培訓推廣隊伍,定期有計劃、有步驟地向農民普及科技文化知識和先進技術,提升農民的文化素質和技術水平,為循環農業發展奠定人才基礎;對于推廣較為復雜的農業技術應與農民進行一對一的交流,并在田間組織農民進行現場培訓,以保證生態循環農業建設的順利進行。

4.3 延長生態循環農業產業鏈條,實現廢棄物的再利用

延長生態循環農業產業鏈條,以改善農村清潔為基礎,使上一環節的廢棄物作為下一環節的再生資源進入生態循環農業模式中,拓寬農業產業化空間。目前,該模式對廢棄物的利用只進行了簡單的循環,沒有對廢棄物進行二次循環利用。針對該情況,本研究對香菇廢棄基質進行了成分測定,結果顯示,其含有大量的營養物質,粉碎后進行一系列處理可用于其他菇類的種植(現已申報專利),由原來的四位一體循環模式轉化成五位一體循環農業模式,提高了廢棄物的利用率,增加了經濟收入。

4.4 加強循環農業的宣傳教育

由于受傳統觀念影響較深,農民在耕作方式、經營理念上缺乏現代農業經營思想和效益觀念[16]。因此,應通過電視、網絡、報紙、培訓等宣傳渠道加強教育力度,一方面,倡導公眾綠色消費和清潔生產,引導公眾自覺學習發展生態循環農業的一些具體技術和生產模式,使人們在農業生產中主動融入到生態循環農業的建設當中[17];另一方面,政府可以主動扶持一些農業龍頭企業或思想先進、學習能力較強的農戶率先發展生態循環農業模式,設立示范點或基地,通過帶動作用使農戶獲得利益,從而激勵更多農戶參與其中,實現各種循環農業模式的全面推廣和大力發展。

[1]王康杰.運城市立足循環農業打造生態農業大區的戰略思考[J].山西農業科學,2007,35(11):8-12.

[2]谷曼.我國循環農業發展的實證研究 [J].河南農業科學,2007(2):8-12.

[3]邱英漢.發展循環經濟 促進和諧發展[J].南京政治學院學報,2005,21(6):4-6.

[4]張鳳龍,張淑芳.為什么要大力發展循環經濟 [J].求知,2005(12):29-30.

[5]許晶瑩.加快建設資源節約型、環境友好型社會 真正實現經濟社會的和諧發展與可持續發展[J].科技信息,2011(1):573.

[6]李敬含.提高生態文明水平,加快建設資源節約型、環境友好型新社會[J].山西經濟管理干部學院學報,2011,19(3):28-30.

[7]楊潔,劉家順.發展循環型農業運作方式的研究[J].安徽農業科學,2006,18(34):4791-4792.

[8]李玉明.關于廣西大力推廣生態循環農業技術的分析 [J].廣東科技,2013(16):181-182.

[9]席建峰,高飛,房蘇清,等.我國生態循環農業發展現狀及對策研究[J].中國西部科技,2012,11(9):47-49.

[10]周耀武.傳統農業增長模式的路徑依賴與循環農業的發展[J].理論界,2007(6):52-53.

[11]李敏琪.循環農業是我國農業可持續發展的必由之路[J].鄉鎮經濟,2007(8):49-52.

[12]蘭宗寶,林濤,莫彬.循環農業在新農村建設中的作用與發展對策[J].廣東農業科學,2009(2):129-133.

[13]余霜,李光.國外循環農業發展模式及對我國的啟示[J].廣東農業科學,2012(4):183-185.

[14]方向紅.以色列生態循環節約型農業的發展及其對廣西的啟示[J].吉林農業,2013(1):5-6.

[15]崔軍.中國發展循環農業問題探析 [J].農學學報,2011(12):31-33.

[16]關嵩山.發展循環經濟型生態農業的路徑分析:以陜南漢中為例[J].經濟研究導刊,2009,41(3):204-205.

[17]張永潔.淺析遼寧循環經濟建設的重點領域 [J].科技咨詢導報,2007(16):98.