慢性收縮性心力衰竭(心腎陽虛型)患者的中醫藥治療與管理

趙志英

(北京市延慶縣中醫醫院,北京 102100)

慢性收縮性心力衰竭(心腎陽虛型)患者的中醫藥治療與管理

趙志英

(北京市延慶縣中醫醫院,北京 102100)

目的探討慢性收縮性心力衰竭中醫藥治療與管理方法。方法120例慢性收縮性心力衰竭患者隨機分兩組,均予西醫規范化治療,治療組加用真武湯化裁及非藥物干預,治療時間均為15周。比較兩組臨床療效、心功能、左室射血分數(EF值)、知識知曉率、行為執行率、體質改善情況。結果治療組在臨床療效、心功能、EF值、知識知曉率、行為執行率改變方面明顯優于對照組(P<0.05)。結論中醫藥治療與管理是慢性收縮性心力衰竭防治的有效方法。

心腎陽虛慢性收縮性心力衰竭真武湯化裁非藥物干預管理

現今臨床,心力衰竭治療策略已從短期的、血流動力學/藥理學措施轉變為長期的修復性策略,目的是有利于改變衰竭心臟的生物學性質[1]。筆者應用真武湯化裁、非藥物干預治療管理慢性收縮性心力衰竭患者120例,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料選擇延慶縣中醫醫院老年病科2010年1月至2012年1月120例患者。慢性心力衰竭及心功能判定標準參照文獻[2-4],中醫診斷標準參照文獻[5],中醫體質診斷標準參照文獻[6]。隨機分兩組,治療組60例,男性32例,女性28例;平均年齡(72.32± 12.11)歲;病程(10±3.4)年;冠心病30例,肺心病10例,高心病15例,擴心病3例,風心病2例;初中以上文化程度48例,初中以下12例。對照組60例,男性33例,女性27例;平均年齡(72.28±15.63)歲;病程(11±2.8)年;冠心病26例,肺心病12例,高心病16例,擴心病2例,風心病4例。初中以上文化程度45例,初中以下15例。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法(1)對照組入選患者依據中華醫學會心血管病學分會2001年制定《慢性收縮性心衰治療建議》之治療方法,根據病情需要給予吸氧、強心、利尿、擴張血管、抗感染,包括血管緊張素轉換酶抑制劑、β受體阻滯劑等。(2)治療組加用真武湯化裁及非藥物干預方法。藥物組成:制附子15 g(先煎),人參30g,茯苓20g,白術15g,白芍10g,生姜6g,葶藶子15g,澤瀉10g,桂枝10g,丹參20g,山茱萸肉15g。水煎服,每日1劑。非藥物干預包括中醫體質辨識養生、健康教育、基本膳食指導、心理疏導等,兩組皆治療15周后進行療效統計。

1.3 觀察方法觀察患者治療前后喘憋、心悸等癥狀改善情況、心功能、左室射血分數(EF值)、知識知曉率、行為執行率及體質評分變化。血尿常規、肝腎功能及電解質。

1.4 療效標準參照《中藥新藥治療充血性心力衰竭臨床研究指導原則》[5]擬定。(1)心功能療效判定:按NYHA分級方法評定心功能療效,顯效為心衰基本控制或心功能提高2級以上者;有效為心功能提高1級,但不及2級者;無效為心功能提高不足1級者;惡化為心功能惡化1級或1級以上。(2)中醫證候療效判定:顯效為主次癥基本或完全消失,治療后證候積分為0或減少≥70%;有效為治療后證候積分減少≤70%,>30%;無效為治療后證候積分減少不足30%;加重為治療后積分超過治療前積分。(3)中醫體質判定依據王琦教授體質評分法[6-7]。

1.5 統計學處理應用SPSS13.0統計軟件。計量資料以(±s)表示,組間計數資料用χ2檢驗,計量資料用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

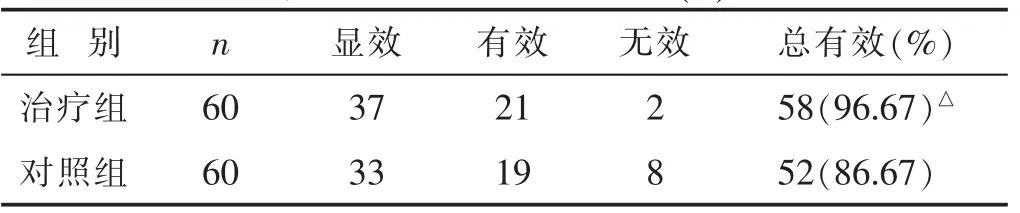

2.1 兩組臨床療效比較見表1。結果顯示治療組療效優于對照組(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(n)

2.2 兩組中醫證候積分療效比較見表2。結果示治療組療效優于對照組(P<0.05)。

表2 兩組中醫證候積分療效比較(n)

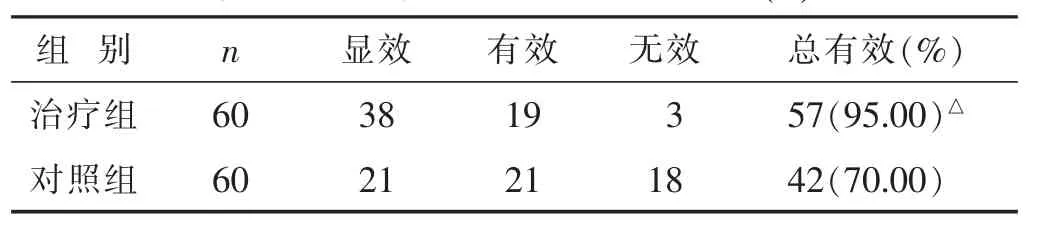

2.3 兩組心功能療效比較見表3。結果示治療組療效優于對照組(P<0.05)。

表3 兩組心功能比較(n)

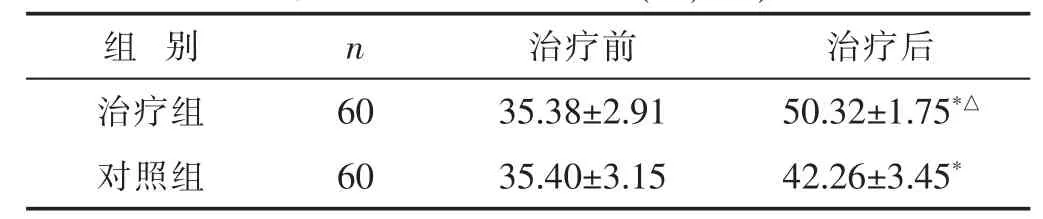

2.4 兩組治療前后EF值比較見表4。結果顯示兩組治療后EF值均升高,與治療前比較均有明顯差異(P<0.05)。治療組EF值改善程度優于對照組(P<0.05)。

表4 兩組EF值比較(%,±s)

表4 兩組EF值比較(%,±s)

與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。下同。

組別n治療前治療后治療組60 35.38±2.91 50.32±1.75*△對照組60 35.40±3.15 42.26±3.45*

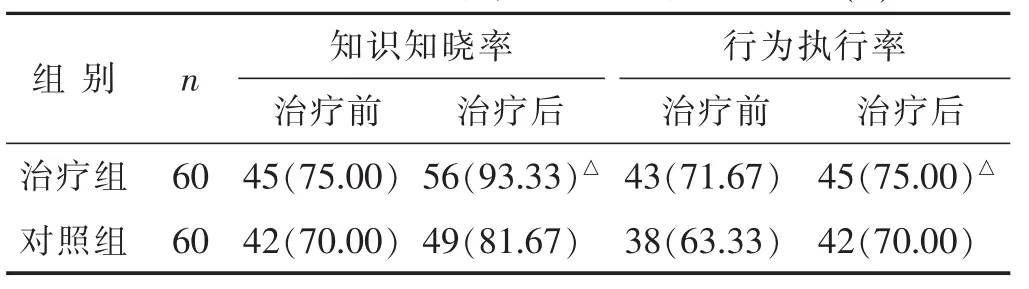

2.5 兩組治療前后知識知曉率、行為執行率情況比較見表5。治療后治療組知識知曉率、行為執行情況優于對照組。

表5 兩組知識知曉率、行為執行率情況比較(n)

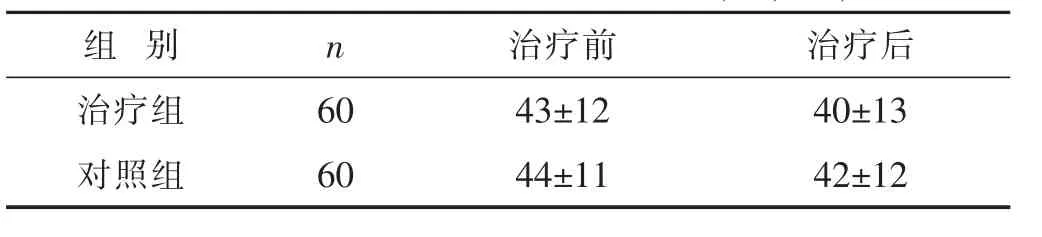

2.6 兩組體質情況變化比較見表6。兩組治療后體質評分差異無統計學意義(P>0.05)。

表6 兩組體質情況變化評分比較(分,±s)

表6 兩組體質情況變化評分比較(分,±s)

組別n治療前治療后治療組60 43±12 40±13對照組60 44±11 42±12

2.7 不良反應全部病例均完成療程,無中途停藥者,均無不良反應。

3 討論

慢性收縮性心力衰竭為一難治性疾病,屬中醫學“喘證”、“水腫”等范疇。主要病機是心腎虛衰、瘀阻血脈、水液潴留,屬心腎陽虛、瘀阻水泛之本虛標實證。臨床單用西藥,特別對心腎陽虛、瘀阻水泛患者,不僅起效慢,癥狀、體征不易消失,而且緩解期維持時間較短,容易復發,基層心衰患者缺乏規范管理。筆者針對這一問題,采用真武湯化裁、非藥物干預,并對患者進行規范化管理,以提高臨床療效,改善患者生活質量。

真武湯以制附子、人參溫陽、益氣;茯苓、白術、生姜健脾、利水;白芍養陰;丹參活血通絡;葶藶子、澤瀉利水消腫治其標;桂枝辛溫通絡、溫陽化氣;山茱萸肉滋陰以助陽氣的生成,諸藥合用使心氣充,腎陽復,絡脈通,水腫消,心慌氣短、不能平臥、尿少浮腫諸癥自消。藥理研究表明,以上藥物具有強心、利尿,改善冠脈血流量及血黏度的作用[8-10]。基層患者對慢性心衰相關知識掌握差、醫囑執行率低,采用非藥物性干預,開展中醫辨識養生、健康教育、戒煙、限鹽、控制體質量、心理疏導等全方位干預,治療組在知識知曉率、改善行為執行率等方面與對照組比較,差異有統計學意義,由此可見非藥物干預,進行規范化管理,對該人群有效,是慢性收縮性心力衰竭的治療措施之一。王琦[6]認為體質決定著人體對某種致病因子的易感性及其病變類型的傾向性。治療前后陽虛體質改善不具有統計學意義,但有較為明顯的變化趨勢。中醫體質辨識基于百姓生活起居進行養生,可傳授力所能及養生保健技術,為患者喜聞樂見,增加患者依從性,可作為社區慢病管理技術之一。

慢性心力衰竭已成為世界性健康問題,中西醫結合在慢性心力衰竭治療中能有效改善預后和轉歸。而中醫藥“治未病”理念的融入,為心衰治療增加了一種新的方法,體現了中醫藥在治療危重癥方面的優勢,值得進一步探索。

[1]蔡少杭,陳暉,劉雪娜,等.強心康治療慢性充血性心力衰竭108例臨床分析[J].中國中醫急癥,2008,17(9):1188.

[2]顏紅兵,柯元南.美國成人慢性心力衰竭診斷與治療指南(2005年修訂版)[M].北京:中國環境科學出版社,2005:10.

[3]中華醫學會心血管病學分會,中華心血管病雜志編輯委員會.慢性收縮性心力衰竭治療建議[J].中華心血管病雜志,2002,30(1):7-23.

[4]史載祥.現代中醫心血管病學[M].北京:人民衛生出版社,2006:239.

[5]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:77-85.

[6]王琦.中醫體質學[M].北京:中國醫藥科技出版社,1995:11.

[7]任小娟,王琦.應用《中醫體質分類判定標準》進行個體化健康管理研究初探[J].中國中醫藥信息雜志,2007,30(1):1-2.

[8]鄭曙云,徐建國,趙振中.參附注射液對大鼠心肌缺血再灌注損傷的影響[J].中國中西醫結合雜志,2004,18(5):35.

[9]劉毅.參附注射液治療慢性充血性心力衰竭40例臨床觀察[J].中國中醫急癥,2008,17(1):52.

[10]Rocco TP,Dilsizian V,Fischman AJ,etal.Evaluation of vetricular function in patientswith coronary artery disease[J].J NuclMed,1989,30(7):1149-1161.

R541.6+1

A

1004-745X(2014)01-0174-02

10.3969/j.issn.1004-745X.2014.01.095

2013-03-21)