珠球剄處玉蹄知

林燕

馬——人類再熟悉不過的動(dòng)物,十二生肖中排名第七,謂之午馬。從5000萬年以前的充滿野性、桀驁不馴到經(jīng)過漫長(zhǎng)的進(jìn)化,逐漸被人類所了解并馴服,馬的性格逐漸穩(wěn)定,它比牛羊更通人性,更善解人意;又能像狗一樣忠誠(chéng)于主人,所以,在古時(shí)就被稱為“六畜之首”,甚至被尊為神獸,在中國(guó)古代社會(huì)中有著特殊的地位。

三國(guó)時(shí),曹植的《名都篇》中就有詩曰“連翩擊鞠壤,巧捷惟萬端”,詩文所描述的是打馬球的情景,其時(shí),人與馬的最完美關(guān)系已經(jīng)出現(xiàn),那就是親密伴侶關(guān)系。馬球作為一種健身娛樂、軍事訓(xùn)練的活動(dòng),它與別的活動(dòng)所不同的是:參與的主角不僅有人,還必須依靠良馬,只有馬和人高度協(xié)調(diào)合作才能完成。因此,馬在馬球運(yùn)動(dòng)中的地位不言而喻,馬與人的關(guān)系也日臻完美,達(dá)到心意相通的最高境界。

馬球,在我國(guó)古代的史籍上叫擊鞠、擊球或打球。即騎在馬背上用長(zhǎng)柄球槌擊打球,以打入對(duì)方球門者為勝。

關(guān)于馬球的發(fā)源地,有學(xué)者認(rèn)為馬球最早在波斯,后傳入中國(guó),也有人認(rèn)為馬球源于中國(guó)古代,是軍隊(duì)訓(xùn)練和宮廷娛樂競(jìng)技活動(dòng)。馬球在古代中國(guó)的發(fā)展簡(jiǎn)而言之:出現(xiàn)于漢,興盛蓬勃于唐,改革完備于宋,傳播擴(kuò)散至遼金,衰落遺留于元明,絕跡于清。

一、連翩擊鞠壤,巧捷惟萬端

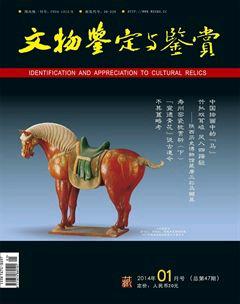

西漢時(shí)期,漢武帝命張騫出使西域,命李廣兩次伐大宛國(guó),開通了古代絲綢之路,西域諸國(guó)開始進(jìn)貢各種馬匹,這樣不僅發(fā)展了我國(guó)古代的養(yǎng)馬業(yè),培育了優(yōu)良的馬種,而且也為漢代的馬球發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。從出土的畫像磚上看,用于打馬球的馬匹,應(yīng)是雜交改良馬種的延續(xù),頭小短耳,大眼環(huán)睜,頸長(zhǎng)彎曲略上揚(yáng),腰背寬平,四肢修長(zhǎng),也符合漢代所崇尚的“天馬”形象(見圖1)。可以說,優(yōu)良的馬種為馬球運(yùn)動(dòng)的開展提供了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。

東漢末年,曹植的《名都篇》中以文字形式記錄了馬球運(yùn)動(dòng):名都多妖女,京洛出少年。……連翩擊鞠壤,巧捷惟萬端。描寫了身著華麗衣服的京城少年進(jìn)行狩獵和擊鞠活動(dòng)的場(chǎng)景。唐代詩人蔡孚著的《打球篇》中對(duì)東漢時(shí)期洛陽的擊鞠競(jìng)賽作了形象的描繪:德陽宮北苑東頭,云作高臺(tái)月作樓。金錘玉鎣千金地,寶杖雕文七寶球。……共道用兵如斷蔗,俱能走馬人長(zhǎng)楸。紅鬣錦鬃風(fēng)騄驥,黃絡(luò)青絲電紫騮。……自有長(zhǎng)鳴須決勝,能馳迅走滿先籌。薄暮漢宮愉樂罷,還歸堯室曉垂旒。詩中提到的“德陽宮”即是東漢末被董卓燒毀的東漢洛陽宮殿。所述“德陽宮北苑東頭”的馬球場(chǎng)及“能馳迅走滿先籌”“薄暮漢宮愉樂罷”的馬球比賽,都是蔡孚參考當(dāng)時(shí)尚未佚失的漢代舊籍記載寫成的。由此可見,在東漢時(shí)期已經(jīng)流行馬球,只是一直苦于沒有發(fā)現(xiàn)實(shí)物印證。2011年在江蘇睢寧附近出土了六塊馬球系列浮雕畫像磚,被專家證實(shí)為東漢時(shí)期的墓葬,它們填補(bǔ)了有關(guān)曹植《名都篇》和蔡孚《打球篇》所論述的東漢馬球流行而沒有文物佐證的空白,成為最早的實(shí)物佐證,也是最有說服力的證據(jù)。這六塊磚畫呈長(zhǎng)方形,長(zhǎng)、寬、高分別是45cm、22,5cm、11.8cm,圖像采用浮雕手法,將馬球運(yùn)動(dòng)情景凸顯在磚面上,立體感較強(qiáng)。形象地刻畫了馬球手騎在奔馳的馬背上,手執(zhí)偃月形球杖,高舉在頭頂,或前或后,正在激烈地爭(zhēng)奪擊球。而浮雕中表現(xiàn)的馬兒。四肢修長(zhǎng)。身體曲線流暢優(yōu)美,個(gè)個(gè)四蹄騰空,大眼環(huán)睜,頭部或前伸或后扭,緊緊地盯著小球的方向毫不放松,給人以強(qiáng)有力的緊迫感。這六幅畫像以神奇精湛的雕塑語言,向我們?cè)忈屃巳恕ⅠR合為一體的完美關(guān)系,馬的雄健有力、人的輕靈敏捷,球杖與球的合理角度,使整個(gè)畫面呼之欲出,栩栩如生,動(dòng)感十足,令人拍案叫絕。

二、發(fā)難得巧意氣粗聲四合壯士呼

唐代,由于政治經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)達(dá),加上唐代皇帝的喜好和倡導(dǎo),馬球活動(dòng)進(jìn)入了最興盛的時(shí)期,也是發(fā)展水平最高的時(shí)期。無論是場(chǎng)地、球衣、球杖等硬件設(shè)備的配備,還是參與人群、規(guī)則等方面,都得到極大的發(fā)展。

首先,球場(chǎng)的規(guī)格高、數(shù)量多。唐代詩人楊巨源的《觀打球有作》詩云“親掃球場(chǎng)如砥平”、韓愈的《汴泗交流贈(zèng)張仆射》詩里說“汴泗交流郡城角,筑場(chǎng)千步平如削。短垣三面繚逶迤,擊鼓騰騰樹赤旗”。當(dāng)時(shí)球場(chǎng)多是三面用矮墻圍繞著,一面是殿、亭、樓、臺(tái)之類,為觀賞之處。可以想見,球場(chǎng)修建非常講究,不僅面積廣大,而且平坦光滑,如磨刀石、鏡子或刀削一樣。1956年,西安唐大明宮遺址出土一塊長(zhǎng)寬各53.5厘米的石碑,石碑正中部位磨得十分光滑平整,刻有“含光殿及球場(chǎng)等大唐大和辛亥歲乙未月建”字樣,字體工整剛勁(見圖2)。大明宮是唐長(zhǎng)安城三大內(nèi)之一,史稱東內(nèi),是唐太宗李世民為其父李淵避暑所建,這里既是朝廷議事和接待外賓的地方,也是皇帝吃喝玩樂的場(chǎng)所。這塊石碑的出土表明唐時(shí)為了方便皇帝和大臣們退朝后進(jìn)行馬球運(yùn)動(dòng),就在宮殿內(nèi)修建了球場(chǎng),而且遠(yuǎn)不止這一處球場(chǎng)。作為軍事訓(xùn)練的手段,唐代馬球還受到軍隊(duì)各級(jí)將帥的重視。唐朝從京城長(zhǎng)安到各地藩鎮(zhèn)皆建有大型馬球場(chǎng),供皇親國(guó)戚、將帥士卒們揮桿拼殺。

其次,馬球運(yùn)動(dòng)水平高。這和它作為一種軍事訓(xùn)練項(xiàng)目有關(guān),騎兵是唐代軍隊(duì)的重要兵種,打馬球是訓(xùn)練騎兵的最好手段,縱馬奔馳是練習(xí)騎術(shù),揮杖擊球類似于砍殺,所以唐代各駐兵的藩鎮(zhèn)都修有馬球場(chǎng),都以打馬球練兵,這方面最好的文獻(xiàn)資料是韓愈的《汴泗交流贈(zèng)張仆射》和張建封的《酬韓校書愈打球歌》。前者是韓愈贈(zèng)給徐州刺史張建封的,詩中所云“球驚杖奮合且離,紅牛纓紱黃金羈。側(cè)身轉(zhuǎn)臂著馬腹,霹靂應(yīng)手神珠馳”,傳神地描繪出張建封身騎心愛的華麗坐騎,展現(xiàn)出“側(cè)身轉(zhuǎn)臂”“霹靂應(yīng)手”的驚險(xiǎn)刺激,令人瞠目結(jié)舌。而張建封收到贈(zèng)詩后,也和了一首《酬韓校書愈打球歌》,詩中講述了自己棄筆從戎,準(zhǔn)備為國(guó)效力的心情,可又無仗可打,“軍中伎癢驍智材”,于是率領(lǐng)全軍將士“閑就平場(chǎng)學(xué)使馬”,結(jié)果軍中將士“俯身仰擊復(fù)傍擊……齊觀百步透短門”,球技之高超,由此可見一斑。

還有,馬球運(yùn)動(dòng)普及程度高。上至皇族顯貴、戍邊將帥,下至文人、百姓,甚至皇宮里宮女都能積極參與。唐代文人尚武之風(fēng)日強(qiáng),崇尚他日高中,必棄筆從戎,為國(guó)效力,得以光宗耀祖。因此文人從官后,會(huì)打馬球的大有人在,雖然文人馬球開展普及程度不如武將,水平也不能與之相比,但還是有不少人是打馬球的高手。除了文人墨客熱愛打馬球,連宮中的宮女也以打馬球作為娛樂,因?yàn)楹ε埋R匹高大速度快而傷人,有改為以驢代馬的,叫驢鞠。“自教宮娥學(xué)打球,玉鞍初跨柳腰柔”就是形容女子打球優(yōu)美的姿態(tài)。

最后,出現(xiàn)簡(jiǎn)單的規(guī)則。馬球比賽是一項(xiàng)競(jìng)技運(yùn)動(dòng),必然要有評(píng)判輸贏的標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)賞。唐代的馬球比賽開始出現(xiàn)裁判和簡(jiǎn)單的規(guī)則。一般是以“得籌”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)的,以先得第一籌或得籌多少來評(píng)判輸贏,據(jù)王建詩《朝天詞十首寄上魏博田侍中》記載“無人敢奪在先籌,天子門邊送與球”,可見先籌即為最高得分,皇帝打球時(shí),場(chǎng)上諸將都竭力奔跑揮桿,爭(zhēng)先恐后將球送到皇帝杖下,為皇帝先得頭籌創(chuàng)造條件。關(guān)于參賽人數(shù),唐時(shí)的馬球運(yùn)動(dòng)倒沒有確切的規(guī)定,少則兩三人,多則有二十余人。

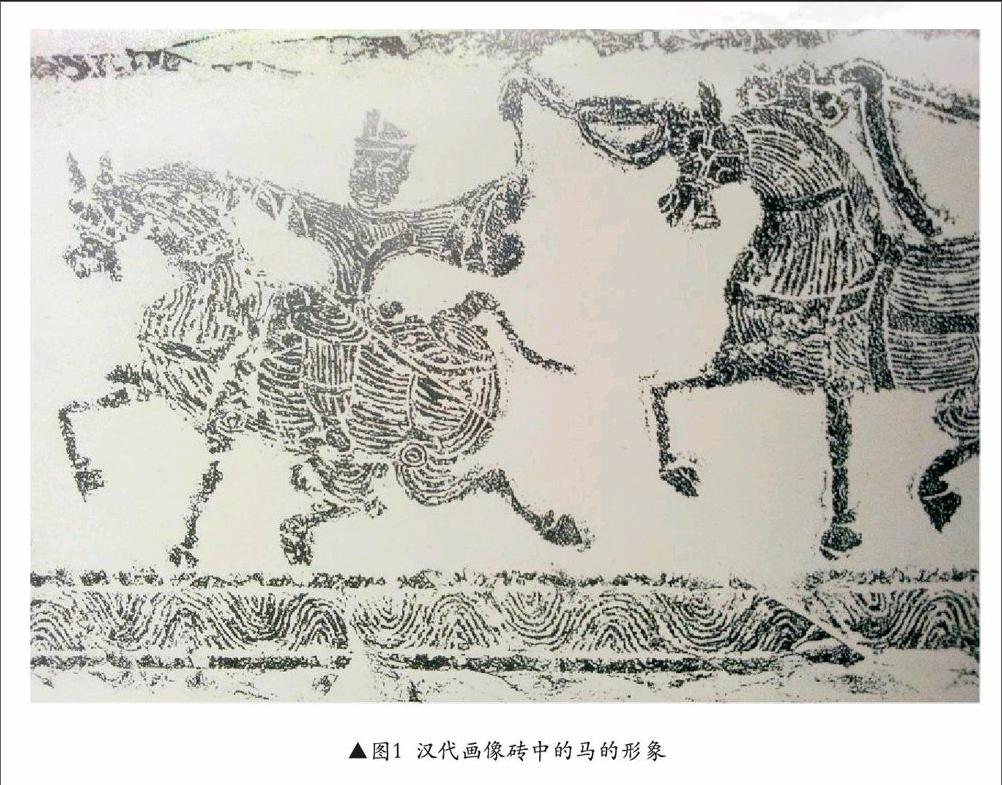

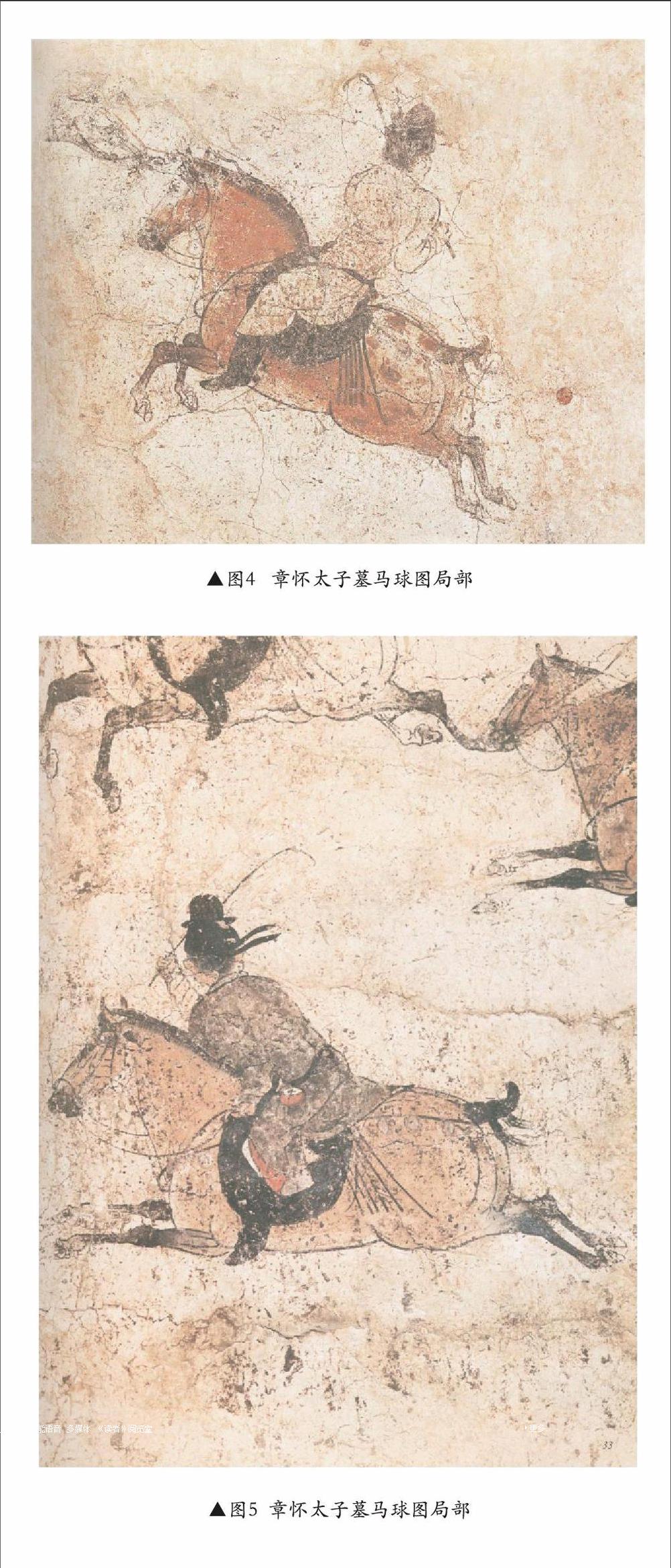

后人對(duì)于唐代馬球的了解多是從歷史文獻(xiàn)的只言片語中梳理出來的,1971年在陜西省乾縣章懷太子墓中發(fā)掘出來的《馬球圖》則提供了最為直觀形象的圖像。章懷太子名李賢,是唐高宗和武則天的第二個(gè)兒子。在他的墓穴里發(fā)現(xiàn)的壁畫高229厘米,寬688厘米。巨大的壁畫之中,著重描繪了五位騎手,均戴幞頭,穿窄袖長(zhǎng)袍、墨靴,腰間束帶,左手執(zhí)韁,右手執(zhí)偃月形球杖,躍馬奔馳,各逞技藝,爭(zhēng)擊一只彈躍的紅色丸球(見圖3)。其中最為完整清晰的兩個(gè)人物,分別著白袍和灰袍,可想而知是分屬兩個(gè)隊(duì),都是扭身向右,高舉球杖,緊緊追逐著紅球,雖然畫面中有的人物背對(duì)我們,但仍然可以想見他們使出了渾身解數(shù),面部表情是緊張專注的。而他們胯下的駿馬都是四蹄騰空,奮力奔跑,全身的肌肉緊張,充滿了力量與野性,其中一匹深棗紅色的馬兒更是與主人心靈相通,完全不需要騎者駕馭,就能奮蹄追逐,恰到好處地跑到小紅球的前方,方便騎者揮杖擊球(見圖4、圖5)。其余十騎,或佇立觀望,或馳騁于山谷問,似為觀眾或等待上場(chǎng)的球員,甚至可以看出有的馬兒已經(jīng)迫不及待,不停地原地四蹄踏地,急欲沖上球場(chǎng),參與廝殺。千年之后的人們,駐足壁畫之前,仿佛身臨其境,還能夠聽到場(chǎng)上廝殺時(shí)發(fā)出的叫好和吶喊。

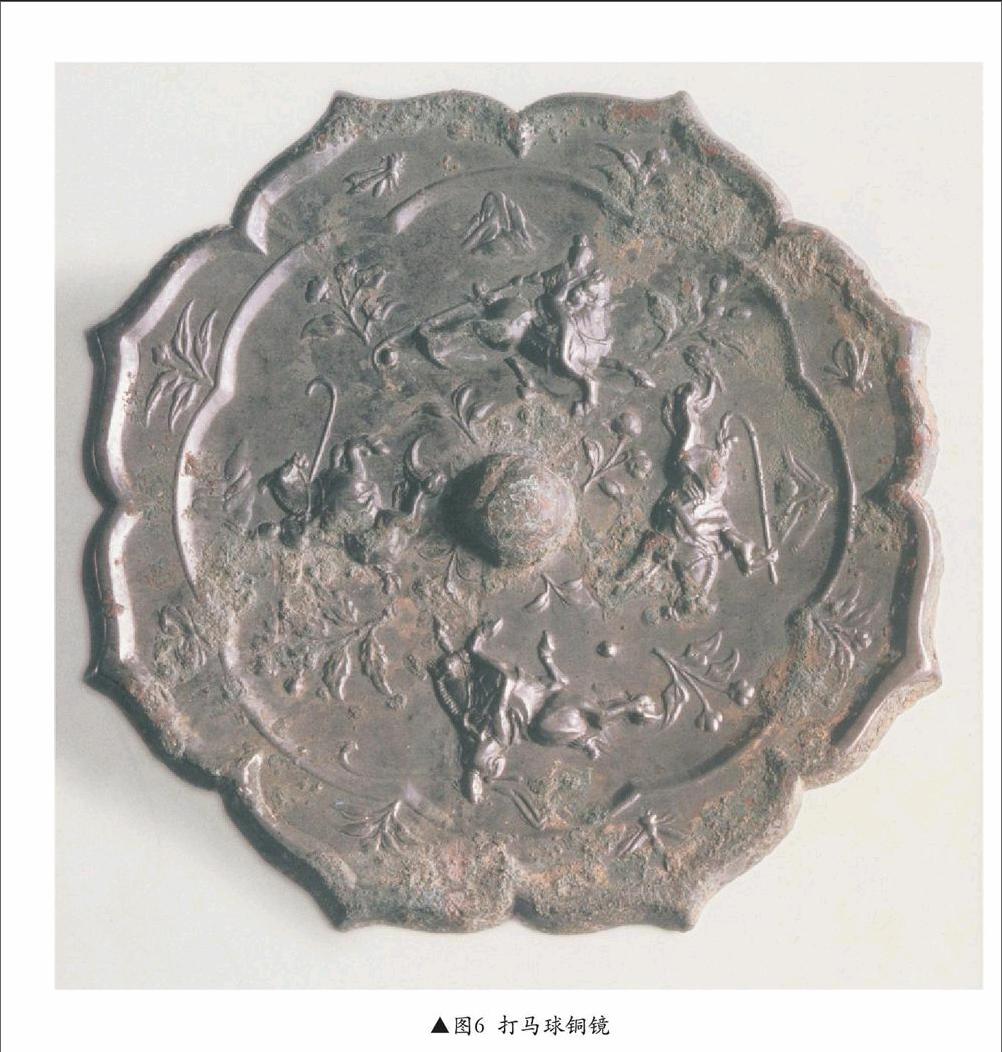

故宮博物院藏有一面唐代打馬球紋銅鏡,直徑為19.3厘米。不同于以往的圓形,這面打馬球紋銅鏡的鏡面邊緣呈現(xiàn)八瓣菱花形,在鏡背的紋飾上,以表現(xiàn)四名騎手打馬球的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面為主:他們或高舉鞠杖,作搶球狀;或俯身向前,鞠杖向下,作擊球狀,小球在空中飛舞,生動(dòng)地表現(xiàn)了馬球運(yùn)動(dòng)的激烈場(chǎng)面。而在紋飾的空隙處均填以蝴蝶、瑞草,這使鏡背整體紋飾顯得飽滿生動(dòng)又不繁縟。馬球手和蝴蝶瑞草既是裝飾紋樣,也是唐時(shí)打馬球的真實(shí)寫照(見圖6)。銅鏡歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),是兼具藝術(shù)性的生活實(shí)用品,在銅鏡上飾以馬球圖案,足見當(dāng)時(shí)馬球在人們生活中的普及程度和受歡迎程度。

三、軍中罷戰(zhàn)壯士閑,梁州球場(chǎng)日打球

宋遼金時(shí)期的馬球運(yùn)動(dòng)主要是為了適應(yīng)軍事的需要,且北方省份有廣泛的平原,適應(yīng)騎兵部隊(duì),因此,在北方建立的宋、遼、金政權(quán),都非常重視騎兵部隊(duì)的建設(shè),同時(shí)也就重視馬球運(yùn)動(dòng)的開展,這樣打馬球運(yùn)動(dòng)也就蓬勃開展起來。

先說宋代,受唐朝遺風(fēng)的影響,宋朝的馬球運(yùn)動(dòng)仍然廣泛開展,它在繼承唐代馬球文化的基礎(chǔ)上,還有所創(chuàng)新和完善,馬球場(chǎng)地、器械、服裝、規(guī)則方面都達(dá)到了空前的發(fā)展,這在《全宋詩》和《宋史·禮志》等文獻(xiàn)的記載中得到了證實(shí)。此外,打馬球運(yùn)動(dòng)還從部隊(duì)和達(dá)官貴人的范圍普及到民間,算得上是繼唐以后馬球運(yùn)動(dòng)開展較為興盛的朝代。

宋代馬球運(yùn)動(dòng)的興盛還表現(xiàn)在馬球被列為科舉的項(xiàng)目,不但武舉時(shí)有馬球科,而且策論進(jìn)士科也必須要考試馬球,如果馬球通不過,任你滿腹經(jīng)綸也考取不上進(jìn)士的,把馬球列為考試項(xiàng)目,這在我國(guó)體育史上是獨(dú)一無二的。這充分說明當(dāng)時(shí)統(tǒng)治階級(jí)對(duì)馬球運(yùn)動(dòng)的重視,可見當(dāng)時(shí)馬球運(yùn)動(dòng)的盛況。所以說,宋朝時(shí)期的馬球運(yùn)動(dòng)在仿效唐朝馬球運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上,又有了很大的發(fā)展,使馬球運(yùn)動(dòng)的開展更加完備。

好景不長(zhǎng),隨著北宋朝廷被金所消滅,南宋皇帝偏安杭州,無心發(fā)展騎兵的軍事力量,馬球運(yùn)動(dòng)也因此逐漸衰落。這也是宋以后的相關(guān)出土文物我們所見極少的原因。而建國(guó)于遼闊北方草原的遼國(guó),馬球運(yùn)動(dòng)卻普遍地開展起來。遼國(guó)為契丹所建,契丹人是馬背上的民族,世代生活在草原上,生性愛馬,以馬為伴,因此具備開展馬球運(yùn)動(dòng)的天分。據(jù)《遼史》記載,遼國(guó)的馬球是由中原地區(qū)傳播過去的。遼國(guó)在穆宗引進(jìn)馬球之后,在皇帝和貴族的倡導(dǎo)之下,馬球運(yùn)動(dòng)就迅速發(fā)展起來。遼圣宗耶律隆緒就是一個(gè)十分喜愛打馬球的皇帝,經(jīng)常和大臣一起打馬球。金滅遼后,又接受了遼國(guó)打馬球的習(xí)俗,并且進(jìn)一步把馬球作為禮儀,規(guī)定在端午節(jié)舉行球賽。

到了元明,端午打馬球的習(xí)俗仍然延續(xù)著,直至明晚期。但是,這僅僅是一種儀式而已了。

清代初,滿人入關(guān),政權(quán)不穩(wěn),害怕民眾借馬球運(yùn)動(dòng)練習(xí)騎射,習(xí)武反叛,故執(zhí)行嚴(yán)厲的規(guī)定,不許偷制器械,私買馬匹,否則作叛亂反賊之類處斬,家產(chǎn)充公,鄰人杖刑流放處置。在這樣的背景之下,民眾不能養(yǎng)馬,馬球運(yùn)動(dòng)如何開展?貫穿了中國(guó)古代漢至明一千多年的中國(guó)古代馬球運(yùn)動(dòng),至清代,基本銷聲匿跡了。

雖然,由于社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)以及治國(guó)策略等諸多因素的影響,馬球——這項(xiàng)古老的運(yùn)動(dòng)終于清朝,但它在中國(guó)燦爛悠久的歷史文化中留下了不可磨滅的記憶,在馬年到來之際,讓我們透過歷史文獻(xiàn)和出土文物的無聲述說,去感受古人對(duì)馬兒的尊重和信賴。雖然在眾多的圖像史料中,關(guān)于馬球活動(dòng)的畫面只是滄海一粟,但就是這些不多的畫面卻如驚鴻一瞥,讓我們對(duì)于馬球運(yùn)動(dòng)有了更直觀、更人性化的了解。與眾多精美但是靜止的馬文物不同,在馬球運(yùn)動(dòng)中,馬兒才真正展現(xiàn)了它作為六畜之首的靈性和野性,同時(shí)也表現(xiàn)出了人類與馬匹之間至高的協(xié)同合作關(guān)系,這是人類文明發(fā)展到了一定高度才會(huì)出現(xiàn)的現(xiàn)象——人類只有對(duì)自己的狀態(tài)感到滿意后,才會(huì)去關(guān)注與動(dòng)物之間的關(guān)系。

現(xiàn)代社會(huì)中,馬球運(yùn)動(dòng)和馬術(shù)表演已經(jīng)無關(guān)軍事練兵,它成為一種高尚的體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,出現(xiàn)在世界級(jí)專業(yè)的比賽之中,當(dāng)我們帶著欣賞和崇敬的目光觀看現(xiàn)代馬球運(yùn)動(dòng)和馬術(shù)表演時(shí),遙想一下當(dāng)年在馬球場(chǎng)上的人歡馬嘶的激烈場(chǎng)景吧。看著馬兒與比賽選手眼神交流、心意相通的畫面,我們可以欣慰地?cái)喽ǎ徊还軞v史如何變遷,馬,終究是人類不可分割的親密伙伴。