規制性規范、侵權法和轉介條款

□ 朱 虎

規制性規范、侵權法和轉介條款

□ 朱 虎

在風險社會語境下,規制性規范和侵權法之間不可能相互區隔,但亦無何者應當在一般意義上優位的問題,兩者實際上是“相互工具化”,從而應當接軌匯流,在整體法秩序下相互配合。接軌匯流的管道就是轉介條款的設立,轉介條款的功能絕非引致,而是在適當理解立法者和司法者關系的基礎上,通過概括授權容許司法者在侵權法領域做出自主評價。

規制性規范;侵權法;轉介條款;司法者評價;公私法關系;風險社會

一、問題提出和概念界定

隨著產業化、城市化、全球化、網絡化程度的提高,中國迅速進入風險社會,不安全的隱患無所不在,而避免、減弱、改造和疏導這些風險的最有效途徑大概就是規制性規范(Regulatory Norms,或稱“管制規范”)的制定,風險社會與規制國家如影隨形。其中許多規制性規范為法律主體事先設定了一定的行為標準,由此就產生了一個問題,違反規制性規范所設定的行為標準而導致他人受損,是否會導致行為人承擔侵權責任?換而言之,規制性規范與侵權法之間存在何種關系?如何妥善地處理規制性規范與侵權法之間的互動關系,既涉及到規制性規范目的的最終實現,也涉及到侵權法基本框架和構思的最終實現。這其中,最具基礎性和重要性的就是為規制性規范和侵權法的關系設定一個基礎框架。

需要說明的是,在本文所使用的規制性規范這個概念中,“規制”(Regulation)的含義非常多元,最為常見的方式是將規制理解為一種命令控制性規制(Command-and-Control Regulation),與此相關的形式是設定法律主體的行為義務,包括信息披露、標準制定和許可要求等形式。在此意義上,規制主要和公法相聯系起來,規制性規范所指的就主要是公法規范。但是,公法本身仍然要根據前述的規制形式來理解,這樣其就不僅僅限于行政法和刑法等法律部門,例如《證券法》中就包含了大量信息披露的要求。本文無意對公法和私法的區分標準進行細致描述,且該描述對于論題而言也不具有意義,因此本文只是簡單地認為規制性規范大多屬于公法。

二、公私法規范的整體關系

如果規制性規范主要與公法相聯系起來,則規制性規范與侵權法之間的關系無非就是公私法關系的一個組成而已。因此,在公私法關系的總體視角下觀察規制性規范與侵權法之間的關系,無疑是一個合理且正當的做法。

在德國學者貝克(Ulrich Beck)看來,現代化以來的社會狀態可被分為“古典工業社會”與“風險社會”。在前者中,財富生產的邏輯統治著風險生產的邏輯,而在后者中,這種關系就顛倒了過來,技術經濟進步增加的財富日益被風險生產的陰影所籠罩。“風險”構成了風險社會的核心概念,風險社會的風險與古典工業社會中的風險不同,后者大多來源于自然界,是個人的風險,且可以被感知到的危險是明確的,風險往往局限于發生地,結果單一,因此是可被計算的;而前者往往與人的行為和決策相關,來源于工業化本身,是人為的風險,往往并不局限于發生地,一般無法被感知和計算。①[德]貝克:《風險社會》,何博聞譯,鳳凰出版集團、譯林出版社2003年版,第18-20頁。

即使風險社會并未最終到來,但風險確實已發生了上述變化,風險和其影響無處不在,影響程度也更深,評估和度量也更為困難甚至不可能。為了減少風險存在和影響的可能性,可以考慮采取個人控制方式,但個人由于有限理性,對風險缺少足夠的認識和相應的信息、知識,無法有效地因應風險。風險問題涉及大量的科學政策問題,自由市場很難去對諸多社會現象所蘊含的風險和收益進行評估,在不同的甚或難以相互權衡的價值之間進行衡量;因此風險社會要求結合國家和社會的力量,國家需要發揮更大的作用進行有效率的風險控制,這時所采取的方式就是國家規制。故此,雖然規制并非是在風險社會背景下產生的,但其卻在風險社會之中,因為風險規制的必要性得到了更大程度的發展,規制性規范的數量也激增,“規制國”(Regulatory State)逐漸形成。②宋華琳:《邁向理性的風險規制》,[美]布雷耶:《打破惡性循環——政府如何有效規制風險》,宋華琳譯,法律出版社2009年版,第5頁。

但即使如此,任何規制的實施都需要成本,如果僅僅依照政府機構來具體實施規制,那么由于信息成本、執行成本、監督成本、機構運作成本等各種成本的限制,規制的實施或者極為困難,或者達不到預想的規制目標。在此情形下,規制就可以考慮通過個人而實施,國家越來越多地將一些原本應由自己去解決的問題通過外包或許可的方式交由私人來實現。此時,私法制度雖然本身大部分不屬于規制,但是其卻有助于規制的有效實施。最為簡單的例子就是為了控制風險,規制性規范要求用人單位應為勞動者提供適當的安全措施,此要求的違反可能導致刑事責任和行政責任,但也同樣可能導致侵權責任的承擔。在此情形下,侵權責任承擔本身就是實施規制的一個工具。通過這樣一種機制,所有的規制成本就平均分散于個人,私法就成為公法的工具。但相反的可能性同樣存在,例如以規制性規范甚至刑事或行政處罰來吸收私法交易中可能產生的防險成本,此時公法也變為私法的工具。公法規范和私法規范就不可能相互區隔,毋寧說,兩者實際上是“相互工具化”。③對此的具體論述,參見蘇永欽:《從動態法規范體系的角度看公私法的調和》,《民事立法與公私法的接軌》,中國人民大學出版社2005年版,第75頁。

(二)“最小國家”難題——私法規范優位于公法規范?

自從古典政治經濟學以來,“最小國家”的觀念一直存在,即個人基于自己的偏好能夠更好地實現社會福利,故國家原則上不能采取規制進行干預,其是中立的“守夜人”,國家所為的規制往往會僭越私人決定。因此,規制往往是對私人自由的不當干預,私法應作為公法的解釋背景和基線從而優位于后者。

但此種論證僅僅陳述了一個眾所周知的事實,即所有的法律規范都應當在終極意義上以維護個人自由為正當性基礎。但是,首先,個人自由并不能等同于私法規范。完全無條件尊重私人自治的私法是否就妥當地維護了個人自由仍然是一個有待解決的問題。為回應該問題,私法本身也在發生著劇烈變化,對合同自由的限制、責任承擔的分散化等莫不體現了這一點,與此同時,自由的含義也由消極自由到積極自由,即從個人從免于國家干預的自由轉向了通過國家獲得和實現自由。其次,規制是否就一定是不當的干預?從傳統理論角度觀察,公私法區分的基礎是政治國家和市民社會的對立,其中恰恰蘊含著自由和規制的區分。但是完全的市場競爭所導致的協調難題、集體行動的困境、個人行為的外部效應和人的實際隸屬性問題在市民社會內部無法被消解,這使得國家針對社會共同體認為重要的活動開始施加持續集中的控制,導致了規制國的出現。桑斯坦教授認為:(1)規制對于解決集體行動困境和協調難題有時是必要的;(2)私人偏好的形成受到可得機會、信息和社會壓力等條件的限制,而規制可以克服不充分的信息或對機會的不公平限制,促進個人偏好形成過程中的自治;(3)私人偏好可能會被集體抱負或慎思明辨的判斷所推翻;(4)在社會性規制之中,處在第一序位的是“無隸屬”原則,而非自由或私人偏好,后者作為手段無法達到前者時就應當被拋棄。①[美]桑斯坦:《權利革命之后:重塑規制國》,鐘瑞華譯,李洪雷校,中國人民大學出版社2008年版,第42-80頁。規制并非是單純的尋租或者財富轉移,而有助于反映集體抱負、增進經濟效益、免受不可逆的損失、減少社會隸屬以及改變私人偏好形成過程中的不當限制。

事實上,論證規制的必要性并不否認合同自由和私人秩序等前提,它僅僅是在整體上認可這些前提的基礎上予以適當的限制。在這個意義上,私法應當作為公法的解釋背景和基線這個觀點是含糊的和不明確的,如果它指的僅僅是不應當否認私法秩序的前提,那么此觀點當然值得贊同;但如果它試圖擁有更多的含義,這可能就超越了合理界限。

北京大學教務長、哲學系主任的徐炳昶甚至提出了全國教育農業化的主張。1933年初,他以“旭生”為名在《獨立評論》中連續發表《教育罪言》系列文章,指出當前教育制度不適合國情需要,應當提倡農村教育代替都市教育,“中國是以農立國的,我們相信不惟今日如是,即將來亦仍如是”,“由無限農村組成的中國,應該創造出來一種農村的教育;至于從前所用的都市教育應行廢棄”,改革中國教育方法“一定是與生產聯合,尤其要與農業相聯合”[10]。

(三)規制失靈和私法價值原則——公法規范優位于私法規范?

既然私法不能優位于公法,那么公法優位于私法嗎?首先,規制可能存在失靈的現象,其原因可能是在實施方面,但另外一個最為重要的原因在于公法規范本身的失靈。公法規范本身失靈原因多種多樣的:②[美]桑斯坦:《權利革命之后:重塑規制國》,鐘瑞華譯,李洪雷校,中國人民大學出版社2008年版,第96-110頁。(1)制定過程受到組織嚴密的利益集團的影響,從而僅僅是利益集團轉移;(2)以對問題的錯誤診斷、拙劣的政策分析或不充分的信息為依據;(3)對妨礙規制目標實現的障礙不敏感,例如地區差異和社會目標的權衡等;(4)公法規范制定者不理解干預所產生的復雜的體系化效應,包括市場的規避以及意料之外的消極后果;(5)公法規范與規制同一事項的其他制定法協調得不好,降低了問責性和回應性;(6)公法規范因為不斷革新的技術以及新的政策和法律而失靈;(7)規范制定者在平衡各種變量的過程中造成了嚴重的困難,從而以技術官僚或工程決定取代了政治決定。所有這些都極大地增加了公法規范失靈的可能性,而這使得公法并不必然優位于私法。

但上述理由并非最為重要的,因為完全可能得出一個結論,即未失靈的公法規范一般上優位于私法規范。事實上,即使是做出這樣一個限縮,此結論也仍然是無法成立的,其最為重要的原因在于私法規范所保護的價值原則應值得尊重。眾所周知的是基本權利的第三人間接效力問題,即基本權利具有第三人效力,但基本權利不能直接適用于私人之間,而僅具有間接效力,基本權利的規范功能只能通過民法上的“概括條款”適用而實現,憲法基本權利條款不能在民事判決中被直接引用作為裁判依據。這一立場得到了學說上的大力支持,成為通說觀點。可以根據間接效力理論得出,“私法所保護的那些價值原則在憲法價值面前仍然受到極大珍視。這里私法的歷史傳統顯示出其巨大的力量,人們始終深信,私法關系領域是政府行為的禁區。由此法院傾向于認為,由私法體現的那些價值原則為實現個人自由和公共利益做出了重要貢獻,從而當這些價值與憲法保護的那些客觀的公共價值相沖突時,它們至少應當在一定程度上不受憲法原則的任意擺布。”③[美]Peter E.Quint:《憲法在私法領域的適用:德、美兩國比較》,余履雪譯,蔡定劍校,《中外法學》,2003年第5期。這一論證也同樣適用于公法規范和私法規范之間的關系。并且,在制定這些公法規范時,并不能肯定立法者充分考慮到了公法規范對于私法規范的體系效應,而由于立法成本的考量,否定的回答是更為常見的。因此,私法規范不應完全、必然唯公法規范馬首是瞻,而應具有獨立的價值和意義,也即公法并不優位于私法。

(四)公私法規范的接軌匯流

1929年,德國法學家拉德布魯赫(Radbruch)曾經做出斷言:“行政法是社會的法律,在將來社會主義的福利國家中,如我們所料,民法可能會完全融合在行政法之中。”①[德]拉德布魯赫:《法學導論》,米健、朱林譯,中國大百科全書出版社1997年版,第137頁。但拉德布魯赫的預言至今仍然沒有實現,且在可預見的將來也不會實現,公法與私法現在而且在可預見的將來也仍然會并存,所以關鍵的問題是兩者之間的關聯究竟如何。私法學者認為,從近代私法到現代私法具有諸多表征,從抽象人格到具體人格、從意思自治到意思自治的限制、從所有權的絕對保護到所有權的限制以及從自己責任轉向社會責任等。與之對應,公法學者認為,近代公法向現代公法的轉變,其表征就是從最小國家理論轉向規制國家理論。如果整體結合,可以認為,公法和私法的現代轉向具有整體關聯,國家對市民社會的規制促進了近代私法向現代私法的轉變,公法的轉變促進了私法的轉變,而私法轉變的諸多表征也不外乎是公法轉變的實現方式。“如果說近代私法以極端自由主義作為理論支撐,與其相對的則是以整體主義作為理論支撐的威權國家,兩者之間只會存在對抗不可能出現交融。但是當規制國的理論基礎從社群主義轉向共和主義,而現代私法的理論基礎從極端自由主義轉向溫和的自由主義時,兩者的理論共識已然逐漸趨近。”②方新軍:《私法和行政法在解釋論上的接軌》,《法學研究》,2012年第4期。

因此,從理念上而言,公私法規范絕無相互區隔的問題,且并無何種規范應當在一般意義上優位的問題,兩者應當接軌匯流,從而在整體法秩序下相互配合。尤其是,在超越形式法治而進入實質法治的國家,憲法通過基本權確立的客觀價值秩序已經成為包括公法、私法在內的整個法律秩序的基礎,公私法規范就更應攜手并行,以保護此種客觀價值秩序。此時,公法系統和私法系統就并非自洽的封閉系統,兩者需要相互支援和相互工具化,以形成一個“亂中有序的動態規范體系”。③這一點最有力的提倡者首推蘇永欽教授,他的兩篇重要文章《民事立法者的角色》和《從動態法規范體系的角度看公私法的調和》,均載《民事立法與公私法的接軌》,北京大學出版社2005年版。公法規范和私法規范這兩條大河之間本來就有若干小溪溝通,互為源頭活水,整個法律水系看似雜亂,實則有序,共同維護著整個法律水文環境。

三、轉介條款與司法者評價

如果將上述整體分析結論應用于規制性規范和侵權法的關系這一點上,很容易得出以下結論:規制性規范和侵權法之間應當相互協作,并無在一般意義上的優位與否之問題。但這僅僅是在抽象層面上確定了規制性規范和侵權法之間的關系,兩者關系如何在規范文本和司法適用中具體體現和貫徹,仍是一個極為困難的事情。這就會涉及到私法立法者是否有必要在私法之中設置使得規制性規范和侵權法接軌的轉軸和管道,而此轉軸和管道對于司法者又有何意義。

(一)轉介條款之立法設置

《德國民法典》第823條第2款規定,違反以保護他人為目的的法律的人,富有損害賠償義務。Wagner教授對此認為:“對于出現在其他法領域中的評價而言,第823條第2款是傳送帶之一。此規定尤其能夠將數量上持續增長的公法——例如道路交通法、營業法、勞動保護法以及環境法——上的行為標準延伸至民法中,并能夠對違反行為課以私法上的損害賠償請求權。”④MünchKomm/Wagner,§823,Rn.317.通說也認為,該條款使得法院能夠對違反其他法律所確立的行為標準而造成的損害提供侵權救濟,因此連接了侵權法之外法領域的立法價值,轉介其他非屬于侵權法的法領域,維持侵權法的開放性,從而使得侵權法之外的立法價值和規范對于侵權責任構成發生影響,判例對此點也予以了明確承認。⑤BGHZ,122,1,8=NJW 1993,1580,1581 f.;Staud inger/Hager,§823,G3;Soergel/Spickhoff,§823,Rn.181.由此可將部分規制性規范作為附屬的侵權法規定,民法典中的侵權法的條文不變,而侵權責任卻可根據需要不斷進行調整,立法資源得以大大節省,民法規范賠償責任的負擔得以減輕,故被稱之為“轉介特征”(Um formungscharakter)。①Deutsch/Ahrens,Deliktsrecht,KG/K?ln/Berlin/München,2002,S.112.臺灣地區“民法典”第184條第2項的規定類似,學說多認為,此規定的功能在于,將其他領域的規范遷入侵權法,使得侵權行為得與整個法規范體系相連接,且立法者無須重復訂定此種行為法條,具有使立法簡化、合理化的作用。②王澤鑒:《侵權行為》,北京大學出版社2009年版,第286頁。

學說多將這兩個規范界定為“轉介條款”,其是公私法規范接軌匯流的實現機制之一。當然還可以考慮通過設立特別私法來實現公私法規范的接軌,實際上此種特別私法規范的形式也大量存在,③在侵權法領域,這方面的規定例如,《產品質量法》第四章和《消費者權益保護法》中的相關規定,《道路交通安全法》第76條,《注冊會計師法》第42條,《環境保護法》第41條、《海洋環境保護法》第42條等。此時規制性法律的立法者已經考慮到規制性規范的私法效果,立法者做出特別的私法規范時,已經對公共政策和立法自治的價值沖突做出了評價,而司法者的任務只是循著這樣的評價去使用法律。但在所有領域都設立此種特別私法規范實際上做不到。原因很簡單,由于規制性規范的立法者自身能力和理性的限制,規制性規范本身已經經常失靈,如果再要求立法者除了考慮規制目的以及進行妥當的政策分析之外,還需要像私法規范的立法者那樣考慮規制性規范的私法效果,那么這個要求幾乎無法實現。即使在某些領域中,立法者在花費大量時間的情況下能做到這一點,但規制性規范往往需要與時間賽跑,從而能迅速回應社會存在的規制需求,要求立法者考慮該規范的私法效果就與這種要求背道而馳了。④參見蘇永欽:《再論一般侵權行為的類型》,載《走入新世紀的私法自治》,中國政法大學出版社2002年版,第329頁。

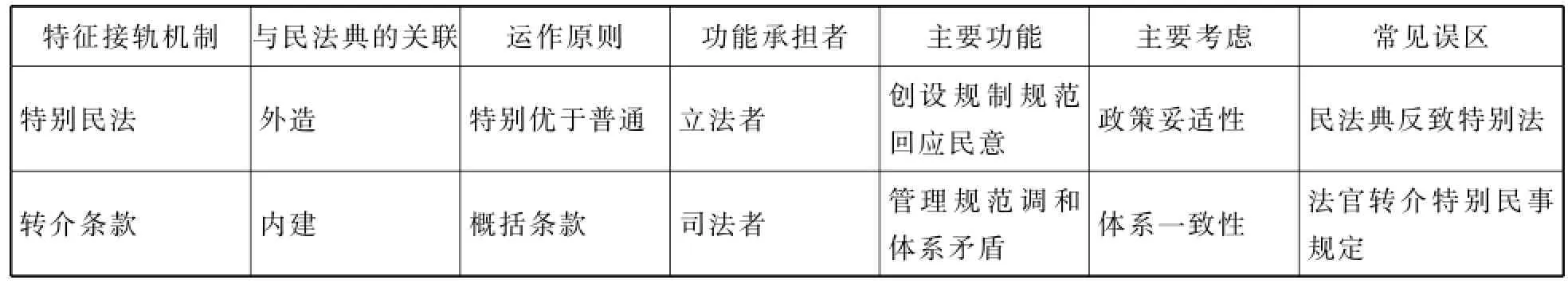

由此,在私法中設立能夠讓規制性規范的政策考量進入私法的“轉介條款”就非常有必要了。通過轉介條款,規制性法律的立法者就可將思考的重心放在規制性法律的民主的制定程序、完整的信息收集、妥當的政策分析、合理的社會目標權衡、適應于技術的進步和革新等防范規制性規范本身失靈的這些因素之上。除了某些特別領域之外,公私法規范之間的后續接軌工作就可以由司法者承擔,針對不同類型的私法關系與管制的范圍、內容、目的與強度去做抽絲剝繭的分析和決定。對于上述特別私法規范和轉介條款兩種實現公私法接軌的機制,蘇永欽教授通過以下圖表(表1)進行了對比。

表1 特別私法規范與轉介條款比較⑤參見蘇永欽:《合同法§52(5)的適用和誤用:再從民法典的角度論轉介條款》,2014年3月15日,http://fxy.buaa.edu.cn/dispnews.php?newsid=902&pntid=95&sntid=96。

(二)司法者評價

在轉介條款中,立法者并未做出私法評價,司法者需要獨立地做出評價,這里已經蘊含了司法者評價的必要性。如果秉持功能主義的比較方法,美國具有類似功能的制度是“違反制定法義務”(Breach of Statutory Duty),其總體觀點是將制定法義務的問題并入到一般的過失侵權法之中。⑥Markesinis and Deakin,Tort Law,4 th ed.,New York:Oxford University Press,1999,p.338.美國兩次《侵權法重述》就如此作為,這樣,在判斷行為人是否負有注意義務以及何種內容的注意義務時,考察制定法所規定的行為標準是否應被采納為理性人的行為標準就非常重要了。

但在兩次《侵權法重述》中,關于此問題的具體表述存在一些差異。《侵權法重述》(第一次)第285條規定:“理性人的行為標準,得依下列方式確定:(a)被立法機關所制定的法律或者司法判決所確立的行為標準……”。而在《侵權法重述》(第二次)中,第285條規定:“理性人的行為標準,得依下列方式決定:(a)立法機關所制定的法律或行政機關所頒布的規范中所規定的行為標準……”,同時第286條規定:“當立法機關的法律或行政機關的規范具有下列全部或一部分目的的,法院可以采納(may adopt)為某一案件的理性人的行為標準:……”。最大的變化在于,《侵權法重述》(第二次)第286條增加了“法院可以采納”制定法所確定的行為標準這個表述,同時在第288B條區分了制定法所確定的行為標準被法院所采納和未被法院所采納兩種情形,這意味著制定法所確定的行為標準可以被法院所采納也可以被法院不采納。

事實上,早在1914年,Thayer教授就探討了刑法和私法損害賠償請求之間有無可能建立關聯。他認為,立法者并未在制定法規定中創設損害賠償請求,故必須在過失之下考慮制定法違反,違反制定法同時意味著過失的存在,違反制定法就構成了“當然過失”(Negligence per se),且此過失就不可推翻的,法院在此必須遵從立法者的決定,而無自主評價的空間。①Thayer,Public W rong and Private Action,27 Harvard L.Rev.(1914).該觀點具有很大影響,到了20世紀70年代,大多數的州法院都采納了當然過失理論。《侵權法重述》(第一次)之表述的基礎也在于此,根據第285條,立法機關所制定的法律單獨且必然決定行為標準,從而違反一定條件的制定法也就必然構成過失,司法者評價的角色是非常不明顯的。

但Morris教授對此進行了重要的改變。在他看來,并非所有的違反制定法的行為都應構成過失,當然過失理論旨在規定立法所確定的刑事標準自動適用,而無司法裁量的余地;更為正確的途徑是,容許法院對賠償請求的適當性進行直接評價,而在某些情形下拒絕當然過失規則的適用,從而改變了立法者和司法者在此事項上中的關系。②Morris,Relation of Criminal Statu tes to Tort Liability,46 Harvard L.Rev.(1933).Ibid,pp.453,477.而在判例中,加利福尼亞高等法院在1943年就已涉及到了此種關系,Traynor法官對此闡述道:“制定法在民事訴訟中的重要性在于其形成法院在關于此種責任的判決中所采用的行為標準的作用……關于民事標準的決定應仍然保留給法院,立法機構在警察法或刑法中所形成的標準成為決定民事責任的標準,這僅僅是因為法院接受了此標準。”③Clinkscales v.Carver,22 Cal.2d 71,76f.,136 P.2d.777,782(1943).

《侵權法重述》(第二次)的報告人之一和最初的撰稿人Prosser教授認為:“最終并不存在任何以下強制,即通過此種強制,單純的刑事制定法必然導致民事責任,法院擁有產生此種結果的決定權。”④Prosser,Handbook of the Law of Torts,Minnesota:West Publishing Co.,1941,p.273 f.在此背景之下,《侵權法重述》(第二次)第286條使用了“法院可以采納”這樣的表述,并在第288B條區分了法律或規范“被立法者采納”和“未被立法者采納”這兩種情形。Prosser教授對第286條解釋道:“2.本部分通過立法的‘采納(adoption)'……改變了措辭,以便擺脫以下觀點,即法院負有義務采納制定法確定行為標準。……唯一合理的結論是……當(立法機構)對于民事責任未置一詞時,它就從未想過這一點,或者有意不進行規定。唯一合理的理論似乎是這樣的,即最終是法院通過接受某標準作為法律的司法規則而自愿促進其在立法中所發現的目的。這在Phoenix Refining Co.v.Powell案件中得到了很好的表述……法院在此引用了Morris的觀點……”⑤Restatemen t of the Law,Second,Torts,Tentative Draft No.4,The American Law Institute,1959,p.34 f.

(三)轉介條款中的司法者評價

據此,在規制性規范和侵權法的整體關系中,進而公私法的整體關系中,司法者的評價作用始終存在,而恰恰是司法者評價的必要性使得轉介條款不同于引致條款(Verweisungsnorm)。所謂引致條款,是指此條款無獨立的規范內涵,只是單純引致某一規范供法官適用,把私法或者其他法律中已規定了私法效果的條文重復作一次總括規定。引致條款的目的雖然在于實現私法和公法的外部接軌,但其遵循的仍然是私法和公法兩分的思路,如果只是單純的引致,司法者基本上沒有解釋的余地。但如果情形應當如此,則此引致條款實際上可有可無,蘇永欽教授對此闡述道:“久而久之,會讓一般人以為,只要無法引致任何特別規定,就不能改變私法關系原來的運作,實無異課與立法者無法承擔的全權調和功能,這可說是許多教科書詮釋各轉介條款共同的最大誤區。”①蘇永欽:《合同法§52(5)的適用和誤用:再從民法典的角度論轉介條款》,2014年3月15日,http://fxy.buaa.edu.cn/dispnews. php?newsid=902&pntid=95&sntid=96。

可以看出,轉介條款是立法者對司法者的“概括授權”,立法者授權司法者超越各規制性規范之立法者意圖而作獨立的價值判斷和評價,得以使得公私法規范之間協調配合,因此轉介條款是一項具有對法官授權性質需要進行價值填補的概括條款,由此實現社會價值的統合、減少法秩序內部的沖突。在特別的私法規范已經明確由立法者規定的情形下,立法者已經做出了評價,司法者只是在此評價的基礎下適用法律,但“轉介條款卻只是概括的轉介某個社會倫理或公法規定,對于它在私法領域的具體適用,如何與私法自治的價值適度調和,都還未作成決定,司法者站在公私法匯流的閘口,正要替代立法者去做決定:讓公法規范以何種方式,以多大的流量,注入私法。”②蘇永欽:《再論一般侵權行為的類型》,載《走入新世紀的私法自治》,中國政法大學出版社2002年版,第331頁。由此看來,轉介條款的適用絕非像引致條款的適用那樣簡單,而是極其復雜,需要由司法者通過自己的評價構建出一套精致的控制標準。因此,私法規范中的轉介條款雖然可以被認為是私法中的“特洛伊木馬”,但其目的絕非是導致公法對私法的“屠城”,而是公法和私法的接軌匯流。

四、結 論

在風險社會語境下,公法規范與私法規范之間不可能相互區隔,且并無何種規范應當在一般意義上優位的問題,兩者實際上是“相互工具化”,從而應當接軌匯流,在整體法秩序下相互配合。公法規范和私法規范互為源頭活水,使得整個法律水系井然有序。規制性規范和侵權法之間的關系不外乎是上述這種關系的有機組成部分。但上述關系如何在規范文本和司法適用中具體體現和貫徹,仍是一個極為困難的事情,這就會涉及到轉介條款在私法中的設置。在我國,最為引人矚目的轉介條款是《合同法》第52條第5項,而在侵權法領域中尚缺少類似的一般意義上的轉介條款。③在特殊的侵權責任領域,似乎存在這樣的轉介條款,如《侵權責任法》第58條第1項規定,具有“違反法律、行政法規、規章以及其他有關診療規范的規定”的情形,則推定醫療機構有過錯。雖然不能由此據此認為,在我國的侵權法領域中,規制性規范無法在一般意義上對侵權法發生影響。但如果在侵權法領域中,立法者有意識地設立此種轉介條款,規制性規范和侵權法之間的互動自可更為暢通無阻,立法成本得以減少,規制目的有更大的可能得以實現,侵權法體系本身也更易于取得平衡。

需要注意的是,轉介條款的功能絕非引致,司法者有必要在侵權法領域中做出自己的獨立評價,故轉介條款實際上是對司法者的概括授權,這里已經蘊含了對立法者和司法者之合理關系的理解。因此,規制性規范應對于侵權法發生影響,但此種影響的最終實現與否取決于司法者通過轉介條款的概括授權而做出的合理考量。此結論的一個應用就是公法責任和私法責任兩者之間的關系。一個行為既可能違反了公共秩序,同時也可能會導致他人損失。但因該行為違反公共秩序而對行為人課予行政或刑事處罰,并不會影響到行為人私法責任的承擔,因為公法責任和私法責任的目的是根本不同的。換言之,對行為人課予公法責任既不會自動排除,也不會自動課予行為人私法責任的承擔,這其中的合理考量便是司法者的自主評價空間。□

(責任編輯:石洪斌)

D901

A

1007-9092(2014)03-0115-07

2014-03-28

朱虎,中國人民大學民商事法律科學研究中心副研究員、法學院副教授,法學博士,主要研究方向為民商法。

北京高等學校青年英才計劃項目(Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project);國家社會科學基金青年項目“規制性規范的違反與侵權責任的構成研究”(編號:11CFX015)。