N-亞硝基化合物對人體的危害及防治措施研究

魯煊

(廣西經貿職業技術學院,廣西南寧530021)

N-亞硝基化合物(N-nitroso compounds)是化學致癌物中比較普通和重要的一種。在已發現的近300種此類化合物中90%以上對動物有不同程度的致癌性[1]。N-亞硝基化合物的分子結構通式R1(R2)=NN=O,可分為N-亞硝胺和N-亞硝酰胺,N-亞硝胺的R1和R2為烷基或芳基,在中性和堿性環境中較穩定,在一般條件下不易發生水解,但在酸性和紫外線照射下可緩慢裂解;N-亞硝酰胺的R1為烷基或芳基,R2為酰胺基,其化學性質活潑,在酸堿性條件下均不穩定。

1 N-亞硝基化合物的來源

環境和食品中的N-亞硝基化合物是由亞硝酸鹽和胺類在一定條件下合稱。作為N-亞硝基化合物的前提物的硝酸鹽、亞硝酸胺和胺類物質,廣泛存在于環境和食品中,適宜條件下,這些前提物質可通過化學或生物途徑合稱各種各樣N-亞硝基化合物。

1.1 來源于N-亞硝基化合物的前體物

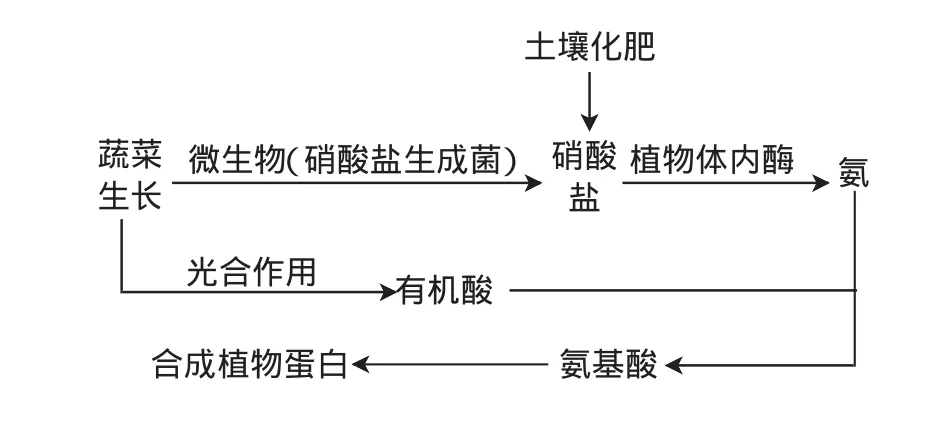

1.1.1 蔬菜中的硝酸鹽和亞硝酸鹽

硝酸鹽和亞硝酸鹽廣泛存在于人類生存的環境中,是自然界最普遍的含氮化合物。新鮮蔬菜中硝酸鹽的含量主要與作物種類、栽培條件(如土壤和肥料的種類)以及環境因素(如光照等)有關[1]。蔬菜中的亞硝酸鹽含量通常遠遠低于其硝酸鹽含量。蔬菜的保存和處理過程對其硝酸鹽和亞硝酸鹽含量有很大影響,例如,在蔬菜的腌制過程中,亞硝酸鹽含量明顯增高,不新鮮的蔬菜中亞硝酸鹽含量亦可明顯增高。

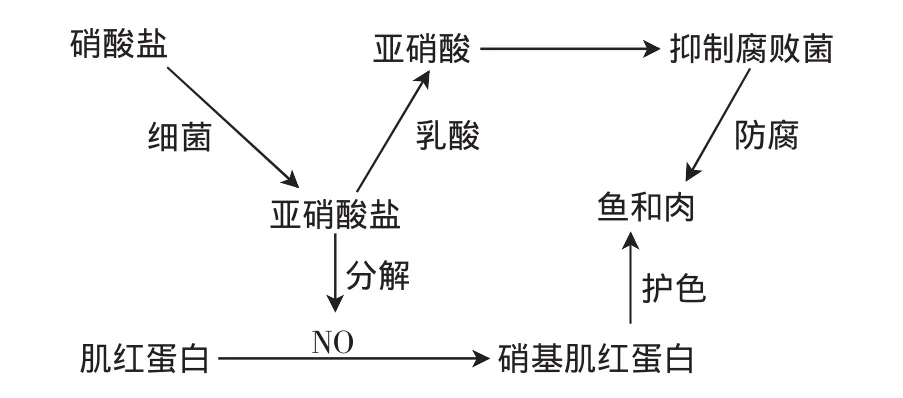

1.1.2 肉類食物中的硝酸鹽和亞硝酸鹽

用硝酸鹽腌制魚、肉等食品時許多國家和地區的一種古老和傳統的方法,其作用機理是通過細菌將硝酸鹽還原為亞硝酸鹽、亞硝酸鹽與肌肉中的乳酸作用生成游離的亞硝酸,亞硝酸能抑制許多腐敗菌的生長,從而可以達到防腐的目的。雖然使用亞硝酸鹽作為食品添加劑有產生N-亞硝基化合物的可能,但目前無更好的替代品,故仍允許限量使用。

1.1.3 環境和食品中的胺類

圖1 蔬菜中的硝酸和亞硝酸鹽生成表Fig.1 The nitric acid and nitrite generation vegetables table

圖2 肉類中的硝酸和亞硝酸鹽生成表Fig.2 The nitric acid and nitrite generation meat table

胺類化合物亦廣泛存在于環境和食物中。胺類化合物是蛋白質、氨基酸、磷脂等生物大分子合成的必須原料。另外,大量的胺類物質也是藥物、農藥和許多化工產品的原料。在胺類化合物中,以仲氨合成N-亞硝基化合物的能力最強。在蔬菜中以紅蘿卜的仲氨含量較高,此外,玉米、小麥、黃豆、紅薯干、面包等食品中,亦有較多的仲氨。

1.2 來源于食品中的N-亞硝基化合物

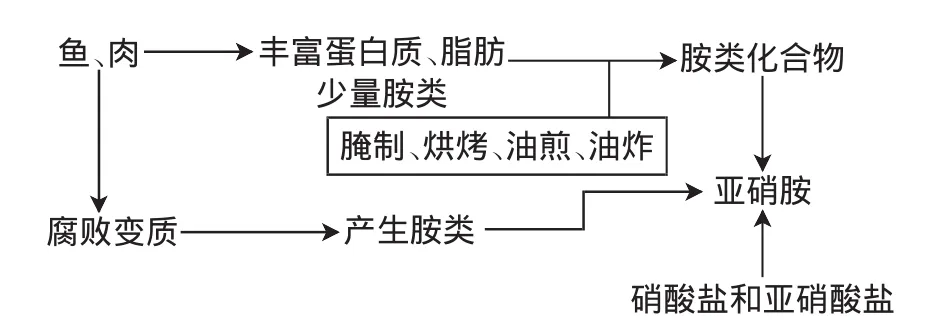

1.2.1 畜禽魚肉制品

這類食物當中含有豐富的蛋白質、脂肪和少量的胺類物質。在其研制、烘烤等加工處理過程中,尤其在油煎、油炸等烹調過程中,可能產生較多的胺類化合物。腐敗變質的畜禽魚肉,也可產生大量的胺類,胺類物質與亞硝酸鹽反應生成亞硝胺。

1.2.2 蔬菜水果

蔬菜和水果中所含的硝酸鹽、亞硝酸鹽和胺類物質在長期貯藏和加工處理過程中可發生反應,生成微量的亞硝胺。貯存過久的新鮮蔬菜、腐爛蔬菜及放置過久的煮熟蔬菜中的硝酸鹽在硝酸鹽還原菌的作用下轉化為亞硝酸鹽[2]。食用蔬菜(特別是葉菜)過多時,大量硝酸鹽進入腸道,若腸道消化功能欠佳,則腸道內的細菌可將硝酸鹽還原為亞硝酸鹽。

1.2.3 乳制品

某些乳制品(如奶酪、奶粉、奶酒等)含微量的揮發性亞硝胺。有的乳制品中含有枯草桿菌,可使硝酸鹽還原為亞硝酸鹽。

1.2.4 飲用水

在燒開水時,沸騰過久,水中不易揮發性物質,如鈣、鎂等重金屬成份和亞硝酸鹽含量升高,一般不能食用。有些地區飲用水中含有較多的硝酸鹽,當用該水煮粥或煮其他食物,再在不潔的盛器內放置過夜,則硝酸鹽在細菌作用下還原為亞硝酸鹽。

1.3 人體內N-亞硝基化合物的合成

除食物中所含的N-亞硝基化合物外,人體內也能合成一定量的N-亞硝基化合物。由于在pH<3的酸性環境中合成亞硝酸胺的反應較強,可將硝酸鹽還原為亞硝酸鹽,使其在胃液中的含量升高6倍。機體內存在一氧化氮合成酶,可將精氨酸轉化成一氧氣化氮和瓜氨酸;而一氧化氮可形成過氧化氮,而瓜氨酸與水作用釋放亞硝酸鹽。唾液中的硝酸鹽可轉化為亞硝酸鹽,約占硝酸鹽攝入量的5%~8%。

圖3 食品中N-亞硝基化合物及其在體內合成Fig.3 N-nitroso compounds in food and its synthesis in vivo注:乳制品含微量的揮發性亞硝按;蔬菜長期儲藏加工中形成微量的亞硝胺;啤酒制作過程中產生二甲基亞硝胺。

2 N-亞硝基化合物的毒害性

目前已有大量的研究結果表明,N-亞硝基化合物對多種實驗動物有很強的致癌作用,人類接觸N-亞硝基化合物及其前體物質,可能是與某些腫瘤的發生有一定的關系。

2.1 急性毒性

亞硝酸鹽類中毒后,如果有20%的血紅蛋白變成高鐵血紅蛋白,中毒者口唇、面部、手指尖、腳趾端呈紫紺狀,病人可有頭暈、頭痛、精神萎靡、嗜睡、反應遲鈍,重癥者可有意識喪失。亞硝酸鹽進入人體,氧化血液中的血紅蛋白為高鐵血紅蛋白,后者無攜氧功能,導致組織缺氧,中毒者頭暈、無力、心率快,嚴重者可因呼吸衰竭導致死亡。

2.2 致癌作用

N-亞硝基化合物對動物的致癌性已得到許多實驗的證實,未發現一種動物對N-亞硝基化合物的致癌作用有抵抗力[1]。一次大量給藥或長期少量接觸均可誘發動物幾乎所有組織和器官腫瘤。同時N-亞硝基化合物可通過胎盤對子代致癌,且在胎盤期對其致癌作用的敏感性明顯高于出生后或成年期。亞硝酰胺是直接致癌物,而亞硝胺為間接致癌。致癌原理是亞硝酸根離子能夠影響細胞核中DNA的復制,在細胞分裂時改變遺傳物質,導致癌變。

2.3 致畸作用

亞硝酰胺對動物有一定的致畸性,如甲基(或乙基)亞硝基脲可誘發胎鼠的腦、眼、肋骨等畸形,并存在劑量效應關系,而亞硝胺的致畸作用很弱。

2.4 致突變作用

大量的研究結果表明,亞硝酰胺是直接致突變物,能引起細菌、真菌、哺乳類類動物細胞發生突變。亞硝胺需經哺乳動物微顆粒體混合功能氧化酶系統代謝活化后才有致突變性。

2.5 對人類致癌的可能

食物中揮發性亞硝酸是人類暴露于N-亞硝基化合物的一個重要方面,在臘肉、奶酪、啤酒、等許多中類的食品中都能檢測出亞硝胺。另外,人類接觸N-亞硝基化合物的途徑還有化妝品、香煙煙霧、農藥、化學藥物以及餐具清洗液和表面清潔劑等。目前,尚缺少N-亞硝基化合物對人類直接致癌的資料[3]。但盡管目前對此類化合物對人類有致癌性尚無定論,許多國家和地區的流行病學調查資料表明,尚未發現任何一種動物對亞硝基化合物的誘變性有抵抗力,包括靈長類動物及對化學致癌物不夠敏感的動物。人類的某些癌癥可能與接觸N-亞硝基化合物有關。

3 預防N-亞硝基化合物毒害性的措施

已發現VC、VE、酚類等有抑制亞硝基化過程。的物質如乙醇、甲醇、正丙醇、異丙醇、蔗糖等高濃度時,尤其在pH≤3的條件下能抑制亞硝基化,原因在于pH≤3時能使亞硝酸變成無活性的亞硝酸酯;這些物質在pH≥5時反而能促進N—亞硝基過程。也有人證明鞣酸對嗎啉和亞硝酸誘發的小鼠肺腺癌有抑制作用,但對已形成的亞硝胺的作用則不再有影響。防止亞硝基化合物危害的措施主要有:

3.1 制定食品中硝酸鹽、亞硝酸鹽使用量和殘留量標準并加強管理

我國規定,亞硝酸鈉可用于肉類罐頭和肉制品,最大用量為0.15 g/kg,殘留量以NaNO2計,肉類罐頭不得超過50 mg/kg,肉制品不得超過30 mg/kg。硝酸鈉在肉制品中的最大用量為0.5 g/kg殘留量控制同亞硝酸鈉。此外,硝酸鈉還可用于干酪的防腐,最大用量為0.5 g/kg,可單獨或與硝酸鉀并用。在制定標準的基礎上還應加強對食品中N-亞硝基化合物含量的監測,嚴禁食用N-亞硝基化合物含量超標的食物。

3.2 增加VC等有抑制亞硝基化過程的物質

在食品加工或烹調過程中加入VC或多食含VC的食物對抑制亞硝基化有著重要作用。攝入新鮮水果和青菜,可降低食管、胃和其它幾個器官的患癌風險。蔬菜所含的酶能分解亞硝胺,故能消除其致癌性。常吃大蒜居民胃液中亞硝酸鹽含量顯著低于少食大蒜者,其原因可能是由于大蒜對胃液中細菌,特別是對硝酸鹽還原菌的抑殺作用。茶葉、獼猴桃、沙棘果汁等對亞硝胺的生成也有較強阻斷作用。

3.3 防止食品霉變和微生物污染,保證食品新鮮

由于某些細菌或霉菌等微生物可還原硝酸鹽為亞硝基鹽,而且許多微生物可分解蛋白質,生成胺類化合物,或有酶促亞硝基化合作用,因此要防止食品霉變或被細菌污染,保持食品的新鮮程度,防止微生物污染變質和腐敗等。

3.4 采用正確合理的烹調、加工操作

要改進食品加工方法,加工臘肉、腌制魚、制泡菜類食品時,在加工工藝可行的情況下,盡可能不用或少用硝酸鹽和亞硝酸鹽,以減少亞硝基化前體量從而減少亞硝胺的合成。

3.5 合理使用氮肥,控制礦物氮在土壤中的積累

目前,農肥、化肥和農藥的大量使用,是環境中最主要的氮污染源。施入土壤中氮肥的環境損失主要包括淋溶損失和揮發損失。淋溶損失主要土壤特性、氣候條件、灌溉與耕作制度和地表覆蓋度等多種因素的影響較大[4]。這些自然的特性提供了亞硝基化合物形成的有力條件。建議生產者采用施用鉬肥,鉬元素在植物體內的生理作用是固氮和還原硝酸鹽,農業生產過程中施用鉬肥可降低硝酸鹽。

[1] 吳坤.營養與食品衛生學[M].北京:人民衛生出版社,2004:114-118

[2] 吳素萍.食品中N-亞硝基化合物的危害性及預防措施 [J].中國調味品,2008(8):84-87

[3]張乃明.環境污染與食品安全[M].北京:化學工業出版社,2004:90-94

[4] 宋圃菊.N-亞硝基化合物[J].中國釀造,1995(3):3-8