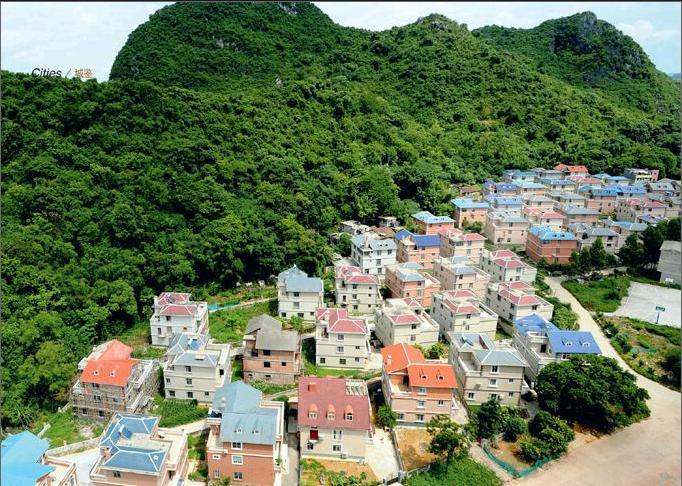

農民進城的成本有多大

周范才

《國家新型城鎮化規劃》發布后,西班牙《世界報》報道稱,中國將一名農民變成一個充分享受權利的城市市民,最低成本為1.2萬歐元,換算成人民幣的話,約為10萬元。

這則報道曾在中國互聯網上廣為傳播。根據《國家新型城鎮化規劃》,到2020年,中國常住人口城鎮化率要達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到45%左右,努力實現一億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。

新型城鎮化的核心是以人為本,其主要標志之一便是推動農業轉移人口市民化,以及實現和戶籍人口公共服務均等化。然而,錢從哪里來?

4月19日,在上海舉行的“2014中國城鎮化高層國際論壇”上,圍繞農業轉移人口市民化的成本問題,與會嘉賓爭辯激烈。

一個億是怎么來的

2014年3月5日,李克強總理作《政府工作報告》時公開提出,今后一段時期,要促進一億農業轉移人口落戶城鎮,改造約一億人居住的城鎮棚戶區和城中村,引導一億人在中西部地區就近城市化。

這便是當前社會廣為關注的“三個一億人”目標。

4月19日,在出席“2014中國城鎮化高層國際論壇”時,國務院研究室副主任黃守宏表示,“三個一億人”的提出,成為當前我國推進新型城鎮化最生動和明晰的目標,也終結了全國人口城鎮化討論中的不同意見和看法。

黃守宏說,過去討論城鎮化多是泛泛而談,圍繞著2020年全面建成小康社會將有多少農業轉移人口在城市落戶,社會上始終有不同的方案、意見、觀點。經過反復研究和科學測算,最終由李克強總理正式在《政府工作報告》中作為推進新型城鎮化目標提了出來。

為什么正好是一億?

黃守宏透露,一種解釋是根據《國家新型城鎮化》規劃,到2020年,中國城鎮化率要達到60%,這意味著將有一億左右人進城;另一種測算是,當前中國進城的農村轉移人口大約在2.4億,調查發現約70%愿意落戶,在扣除想落戶但不一定有能力等諸方面因素后,確定下來的預期目標就是一個億。

黃守宏說,“按照一個億測算,到2020年在城鎮落戶的農業轉移人口將占進城農民的1/3左右。”

天下沒有城市是按規劃完成的

然而,從農村出來的人會去哪個城市?知名經濟學家、北京大學國家發展研究院教授周其仁在“2014中國城鎮化高層國際論壇”發表主題演講時,發出警示:“人往哪里去,學問非常大,由中央計劃體制去解決,一定會輸得很慘。”

周其仁說,所有城市都認為會到自己那里去,事實上,有的城市能吸引人,但有的城市就算使出渾身解數,也是空空如也。過去,大家相信一條不成文的規定,只要搞好基礎設施,只要把公共服務做好,就會有人來。周其仁說,這個定理現在看來要重新檢驗,早期在極度缺少基礎設施的時候,哪里建,哪里就會人滿,但是自上個世紀90年代末面臨新一輪經濟通縮,時任總理朱镕基在任時通過刺激鐵路、港口、碼頭、電站等基礎設施建設帶動經濟振興之后,情況已經開始變化了。

周其仁提示現場與會的多位城市市長,“不是說城市夠級別,就會有吸引力,要看投資回報,如今很多地方已經在開始擔心金融危機、債務違約,已經不是每個地方都能變成中心城市了。”

“城市發展政府很重要,但是政府要尊重市場,天下沒有城市是按規劃完成的。”周其仁說。

負擔還是紅利

如果實現一名農業轉移人口市民化需要10萬元,到2020年實現一億人的目標,那將是一個天文數字。不過,支付成本的同時也意味著收益。

全國人大常委、中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長蔡昉在出席這次論壇時表示,在測算農民工市民化要花多少錢的同時,也要看到能夠帶來多少收益,以及更長遠的利益是什么。

蔡昉說:“根據測算從全世界的角度來看,如果全世界勞動力障礙可以打破,產生的收益將是全世界GDP的122%。”這意味著,在實現一個億的目標時,需要認真算賬。在蔡昉看來,算賬的目的是測算清楚真實的收益和真實的成本,如此才相信改革可以帶來紅利,改革才不會被人反對。

蔡昉說,2010年之后,沿海地區出現勞動力短缺,今年也面臨招工難題,2015年之后勞動力會一直減下去,這意味著中國正在喪失人口紅利,相應會導致經濟增長速度下滑。過去2年不再是2位數的增長,不是因為外部需求沖擊造成的,而是因為人口紅利缺失造成的。

如何增加勞動力供給?他認為,延緩退休不是可行的辦法,因為瀕臨退休的人不一定能學到新的技能,很大部分還得來自農民工,這就意味著農業轉移人口市民化將迎來機遇。

問題是,如何分擔其中成本?蔡昉說,改革有收益,也有損失,但只要總收益大于損失,就能用獲得的凈收益補充改革中的損耗。這用官方的話說,就是要對農業轉移人口市民化的成本進行分擔。蔡昉建議,當前講到的成本分擔主要是企業、居民、政府之間分擔,更重要的應是各級政府之間進行分擔。

聽完蔡昉的發言后,出席論壇的成都市市長葛紅林表示了不同意見。在他看來,農業轉移人口市民化不應該成為一個分擔問題。葛紅林說,進城農民工是財富創造者,不應被視為成本和包袱,沿海城市應將農業轉移人口視為新型城鎮化的二次紅利。

葛紅林認為,凡是能夠進城并能站穩腳跟的農業轉移人口,實際上通過工作貢獻了勞動力剩余價值、繳納社保和個人所得稅,已經成為城市財富的創造者。總體上講,他們的轉移成本通過勞動其實已經解決。

推進“單位人”、“土地人”變為“社會人”,是這幾年成都大刀闊斧推進城鄉一體化的主要思路。葛紅林透露,成都堅持將產權明晰作為賦予農民更多財產權利的首要工作,特別是在2010年建立了戶口在居住地登記、隨居民流動自由遷徙的城鄉統一戶籍管理制度,農民進城不以犧牲宅基地、承包地等財產權為代價,可以帶產權進城,改變了“土地換社保、土地換戶口”等傳統做法,保障了城鄉居民在戶籍所在地享有平等的基本公共服務、社會保障和社會福利。endprint

葛紅林介紹,成都經過四年實踐,并未出現一些人擔心的農民蜂擁進入中心城區的現象,這是因為現在成都農民無論生活在城市還是農村,都沒有太大的公共服務差距,長期附著在城鄉戶籍差異上的權利不平等已經有效破除。

錢從哪里來

2014中國城鎮化高層論壇由國家發改委城市和小城鎮改革發展中心、世界經濟論壇、世界銀行聯合主辦,今年的主題是“政府與市場”,這便也是探討農業轉移人口市民化成本分擔的兩個方向。

國開金融有限責任公司副總裁兼中國新城鎮開發有限公司副主席左坤在出席這次論壇時表示,過去十幾年中國城鎮化進程,基本上是以政府主導推動,但由此帶來的后果就是地方政府嚴重的債務負擔。

左坤透露,為防控地方債風險,一些地方已經加大對地方投融資的管控力度。“以前省里是不管地市和縣的融資的,但現在都要審批。”這使得地方政府在推動城鎮化時有心無力。“政府沒有錢什么都做不了,甚至有些地方政府領導更加消極,因為做多了反而容易出問題。”

“土地財政”一直是輿論抨擊最多的話題。

國家發改委城市和小城鎮改革發展中心主任李鐵認為,要充分看到除市場之外,中國政府在推動經濟增長中的巨大作用。“中國有一套獨特的和行政管理體制吻合的發展機制:利益推動機制。”李鐵說,政府之所以積極推動經濟發展,是因為“政府有自己的利益”,即一方面通過土地獲得開發性支出,另一方面是借此保證城鎮戶籍居民利益。

李鐵對成都推動城鄉一體化實踐表示出濃烈興趣,但對同樣模式是否能在其他大中城市推廣表示疑問。比如,北京2400萬人口中有800萬外來人口,如果這800萬人口跟戶籍人口的公共服務一樣,將意味著戶籍人口在高考等方面的福利大幅度降低,這可能使得北京排斥外來人口。

對此,成都市長葛紅林在談及“錢從哪里來”時認為,在現行制度下,地方建設對土地收益依賴度較高,城市基礎設施建設、保障性住房等都寄希望于從土地出讓收益中來籌集,因此土地收益起到了以城帶鄉的支撐作用。但是,隨著城鎮化快速推進,農民要求提高土地增值收益分配,征地成本越來越高,土地出讓收益越來越少,加上土地資源的有限性,土地收益格局將難以長期維持。

葛紅林認同周其仁的主張,認為關鍵是要認識到社會資本的逐利性,解決投資“回報”問題,堅持圍繞“回報”進行投融資制度設計,沒有直接回報的項目必須由政府承擔起投資責任。

《國家新型城鎮化規劃》對此有明文表述:要建立健全由政府、企業、個人共同參與的農業轉移人口市民化成本分擔機制,根據農業轉移人口市民化成本分類,明確成本承擔主體和支出責任;同時,該規劃也指出,各級政府應根據基本公共服務的事權劃分,承擔相應的財政支出責任,增強農業轉移人口落戶較多地區政府的公共服務保障能力。

國家發改委主任徐紹史在4月19日的發言中透露,下一步推進的改革重點之一,是改革財稅體制,建立財政轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制,使城市政府的財力與公共服務事權相匹配;同時,加快建立規范透明的城市建設投融資機制,建立健全地方債券發行管理制度,不斷創新融資工具,通過多種渠道吸引社會資本參與城市建設。endprint