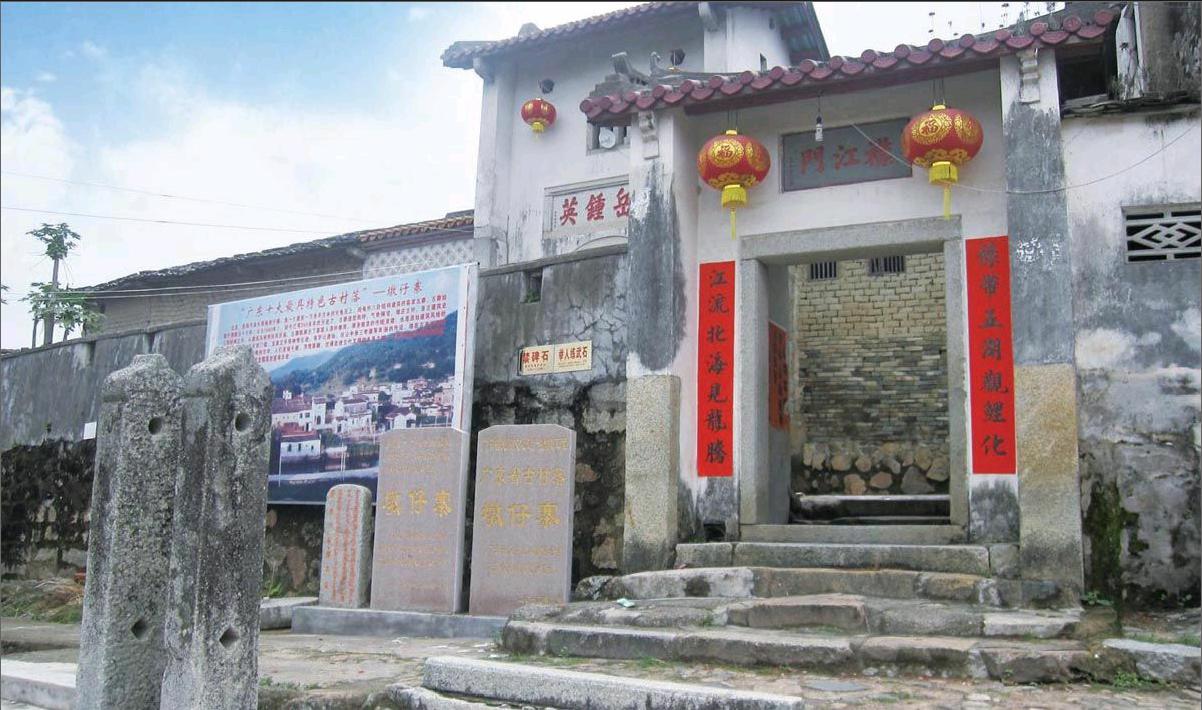

大石墩上的客家古寨

彭少栓

墩仔寨在2012年被評為“廣東省最具特色古村落”,趁著清明節假期,我驅車前往,一睹古寨的風采。

墩仔寨位于陸河縣水唇鎮墩塘村,始建于清順治十七年,至乾隆年間完成,至今已有350多年的歷史。

古寨建在一個一萬多平方米的大石墩上,因此取名“墩仔寨”。整個寨子呈龜形,坐東西向,中間一條主街,兩邊十二條橫巷,如同龜背紋。寨內有兩百多間房屋(現已部分倒塌),磚瓦結構,建筑面積5400多平方米。

古寨充滿神奇色彩

天然門檻。東西大門的門檻是天然形成的,恰巧長度都是三尺六寸(客家人建房大門的寬度尺寸)。

龜背、龜尾石。在寨子的正中心一間房內,有一塊凸起的石頭,形如龜背,是整個寨子地表的最高點,稱為龜背石;在東門外離天然門檻7米處,有一塊凸起的石頭,形如龜尾,稱為龜尾石。它奇就奇在兩處石頭都不是獨立的,而是與寨子的大石墩連成一塊的。

神奇古井。寨子的西南面有一口古井,與古寨同齡。古井處在池塘中間,呈方形,井水卻高于塘水,不受塘水污染,水質清澈見底,清甜可口。平時不論大旱之年,無論寨內多少人飲用,井水都能滿足供應,并且水位能恢復到離井面一尺。但遇暴雨塘水上漲時,井水也會相對上漲,水位始終高于塘水,如果池塘污水漲到高于井面,井水就會自動溢出抵制污水入侵。據說以前每年三月,井水就會渾濁一次,是因為南面觀天嶂的農民耕田所致,但只要沖壺好茶倒入井中四角,不到五分鐘井水就變清了。現在觀天嶂沒人耕種了,三月井水也不會渾濁了。

古寨流傳許多傳奇故事

貨郎得富貴。話說當年余姓祖先宇公,生于明萬歷十一年,自幼家境貧寒,十歲喪父,母子相依為命,牧牛為活,貨郎為生。后來賣貨至水唇唐屋寨唐員外門前,唐家女兒出來買紅線,見宇公為人正直,忠厚老實,竟一見鐘情。唐員外十分開明,認為宇公少年孤苦,日后必有后福,便把女兒嫁給了他,并以黃塘羅英角田地一莊作為陪嫁,自此成家立業。相傳唐婆臉上有七顆黑痣,是七星伴月,大富大貴之相。

大仙送白銀。宇公忠誠孝道,樂善好施,感動了天上神仙。那年連降暴雨,洪水泛濫,忽然來了三位客人,自稱姓魏、姓郭、姓范,各挑一擔貨物,要求進屋避雨。宇公夫婦立即讓客人進屋,拿出干凈衣服供更換,并煮姜湯給客人驅寒,留客人住下過夜,殺雞盛情招待客人。次日天氣晴朗,但道路仍濕滑難行,客人委托宇公夫婦代為保管貨物,囑咐三個月后若尚未來取,請幫忙翻曬,說完便上路了。宇公一等再等,還未見客人來取貨物,便準備搬出來翻曬,夫婦兩人打開貨籠一看,竟然全是白花花的銀子,驚奇無比,立即放回原處,日夜嚴加看管,不敢動分文。此后一天晚上睡覺時,宇公夢見三位客人笑著對他說:你們夫婦兩人真誠實,這些白銀是奉旨送給你們的。說完便不見了。后來宇公試著取一點白銀來用,但奇怪的是,取后第二天又滿滿如初。自此宇公家財丁興旺,富甲一方。至今,宇公的裔孫在逢年過節拜祖宗時都要拜魏、郭、范三位大仙。

明師薦寶地。在順治十七年,一日有位風水名師(姓廖名東明,五華長樂人)找到宇公,說魏、郭、范三位托付自己幫宇公擇地建房,宇公大喜,便和名師順河而行,名師一眼看中這塊風水寶地,并定好方位分金,擇東門為癸山兼子分金,西門為艮山兼寅分金。后在東西大門的地方,鋤開表土竟有兩副天然門檻,恰巧都是三尺六寸長。但因擔心物件進出不便,安門時將大門擴大了。村民認為,門檻兩邊留下兩條溝,把財流走了,導致建寨后子孫逐漸敗落。

古寨人才輩出

余姓祖先有曾孫108位,99位遷往外地發展,現本地子孫3000多人,外地子孫50000多人,清朝期間有舉人、秀才及九品以上官員135位,近代有博士、碩士、學士及大專生230多人。寨中的旗桿夾就是最好的歷史見證。清朝時族內規定,考上秀才者,可領到樹旗立匾銀十二兩,秀才及九品以上官員,可以豎旗桿夾,供年節升旗之用,以鼓勵子孫讀書做官,光宗耀祖。現可見到完好的旗桿夾仍有49條,其他的被移作他用,而仍豎著的只有襟江門前一對。endprint