《源流》助我升華老區情

吳大勇

長夜難安枕,

挑燈讀《源流》。

熱血胸中涌,

忠魂眼底浮。

感念英雄志,

人生貴追求。

《源流》壯我行,

砥礪到白頭。

這首詩是我初到《源流》的心的寫照。

我從2000年4月到2004年9月,在廣東省源流雜志社工作達4年之久。每每憶起那段激情燃燒的歲月,心頭都會涌起對老區人民、對老區創建者和對編輯部同仁綿綿的思念、深深的崇敬、濃濃的溫情……

南粵老區我向你頂禮膜拜

《源流》引我走進南粵老區,我懷著教育者先受教育的心情瞻仰老區。

2000年10月,秋陽燦爛。我隨省老促會理事長會議的代表們參觀了海豐紅宮、紅場和彭湃烈士紀念館。站在偉岸的彭湃塑像前,我望著金稻飄香的田野,仿佛看見西裝革履、面容清瘦的彭湃,在豐收的稻田邊,播放著留聲機,吸引農友聽他講演。他揭露地主殘酷壓迫剝削農民的罪行后,當眾把自己家的地契燒掉。于是,“紅旗卷起農奴戟”,建立了中國第一個縣級蘇維埃政權……我心里說:彭湃,您是同黑暗的舊勢力徹底決裂的勇士,我向您頂禮膜拜!

2001年一個夏日,我同雜志社社長駱德民等幾位同仁專程走訪了清新縣革命老區南沖鎮。那是一個漆黑悶熱的夜晚,我們打著手電筒,在兩旁都是水田、溝坎的田間小路上摸索,去尋訪老游擊戰士。經過幾天采訪,寫成了《敬禮!136位老游擊戰士》,文章發表后引起了強烈反響。接著,我們又在黨的八十誕辰時組織對老區慰問;聯系有關單位支持,送給136位老游擊戰士每家一個電飯鍋;送了10噸有機質肥料;請老百姓藝術團的藝術家送戲上門。那幾天,老區人民像過節一樣,急著試用新電飯鍋煲飯,忙著用活性有機肥給果園施肥,奔走相告到鎮上“睇大戲”……老游擊隊員們熱淚盈眶,齊贊黨恩。老游擊戰士梁簡讀了《敬禮!136位老游擊戰士》后激動地說:“文章反映了當年連江支隊艱苦戰斗的歷程,也反映了游擊隊員們發揚革命傳統建設老區的事跡和心聲,我們要把它當作教育下一代的教材。”

“牛哥”梁嘉:橫戈原不為封侯

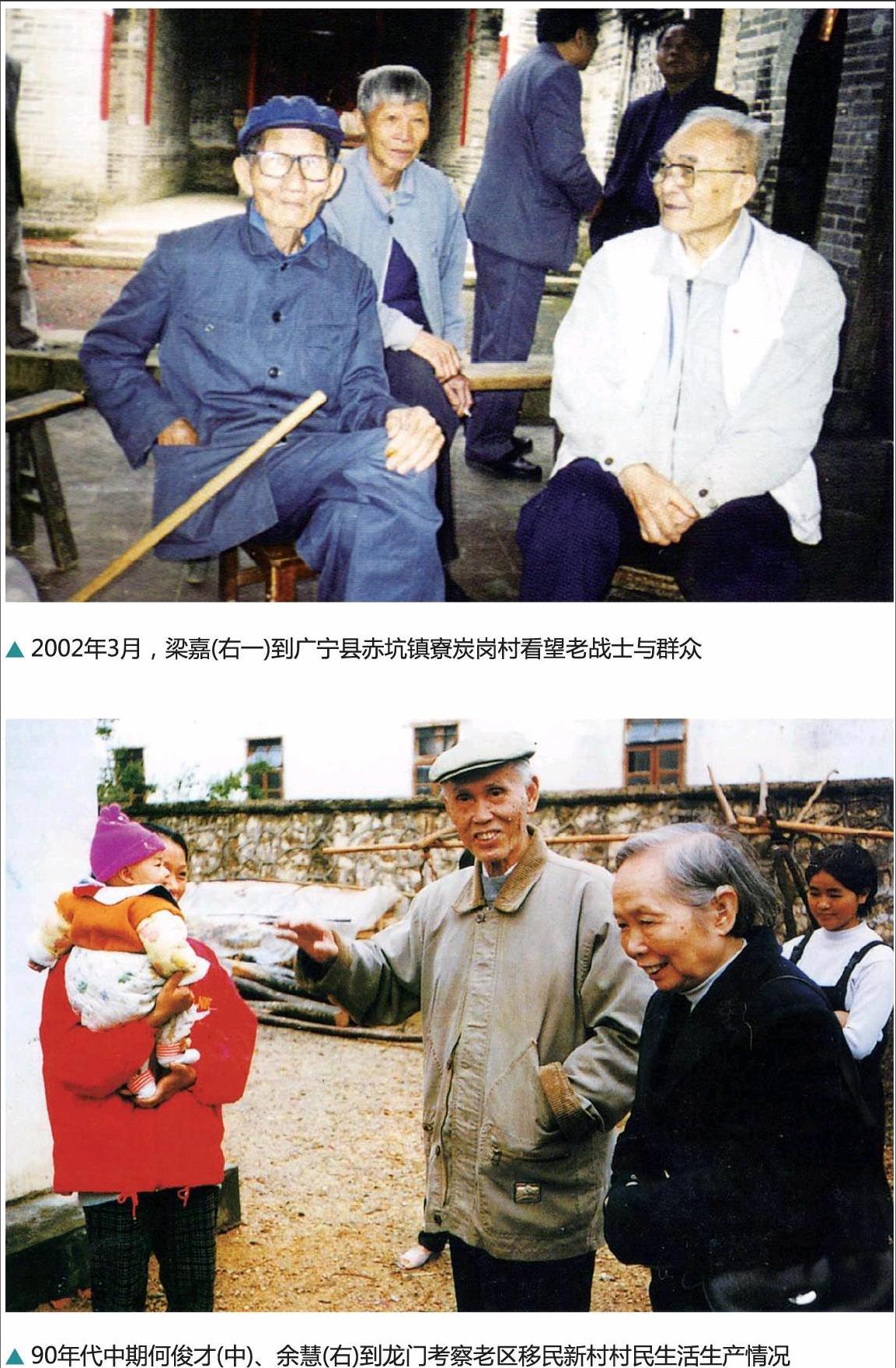

2001年10月,我和省老促會副理事長方剛同志一起,兩次采訪粵桂湘邊區創建者梁嘉同志,寫了《牛哥豪氣沖斗牛》(載《源流》2001年11期)。采訪中,我被梁老的一身豪氣、正氣所感染。想當年,他率領珠江西挺大隊400余人渡過北江,開辟了以廣寧縣五指山為中心的4個游擊根據地。抗戰勝利后,抗擊全副美式裝備的國民黨131師氣勢洶洶的“清鄉”、“駐剿”,作戰70余次。游擊隊不斷地“跳圈圈”、“走邊邊”,在深山老林里以天作被,以石為床,用溪水解渴,斷炊了就找野果、竹筍、草菌充饑,冬天用稻草裹身而眠。游擊隊堅持斗爭到1949年發展到兩萬多人,挺進湘南,配合大軍南下作戰。解放后,梁老擔任肇慶地委書記,因在反“地方主義”運動中挨整,未受重用。但他坦然對待,并以民族英雄袁崇煥的詩“橫戈原不為封侯”來警策自己,要鞠躬盡瘁,做人民的“牛”。

我們撰寫的《“牛哥”豪氣沖斗牛》,在梁嘉同時逝世后,被中共黨史出版社轉載于《梁嘉紀念文集》。梁老于2009年逝世,享年98歲,他的音容笑貌和光輝業績永垂青史。

“何老板”夢中常聞嬰兒哭

何俊才,1米8的頎長身材,滿頭銀發,精神矍鑠。抗日時期,他曾任中共清遠縣委書記。“何老板”是他做地下工作時的化名。我曾4次采訪他,每當我問他堅持老區斗爭時怎樣想的,怎么做的,他總是和顏悅色地回答:“老區人民是苦難的承受者,也是最大的犧牲者,他們才是真正的英雄!”他講到的同朱小仲帶領清遠抗日同盟軍大隊進駐文洞遭到敵人搜山清剿,老區人民為不讓敵人聽到自己嬰兒的哭聲而暴露目標,緊緊用衣服塞住嬰兒的嘴,等敵人走后才發現嬰兒已窒息死亡。何老說:“幾十年來,我常在夢中隱約聽到嬰兒的哭聲。”說到此,他語音哽咽,淚流不止。可見他對老區人民的愛有多深沉!

何老是一位智勇兼備、有膽有識、果斷決策的軍事指揮員,1949年5月,他在戰斗中,率領游擊健兒忍著日曬雨淋和饑餓疲勞的煎熬,果斷決策,堅持設伏,終于大獲全勝,全殲國民黨美式裝備一個營,俘敵80余人。半個世紀來,他心系老區,積極倡導、策劃為南粵老區建學校、修公路,培養科技人才。他提出在老區普遍修建“思源亭”,給南粵老區留下一座座精神豐碑。

我采訪他寫的《何老板:生死與共老區情》,發表于《源流》2002年7月號,《翁山之子》全文轉載。

《源流》同仁:友誼長存留溫馨

我在《源流》工作的4年半,是我一生中值得留戀、值得回味的美好時光。

革命老區,一個如日如星的神圣而光榮的名字。南粵老區是在國民黨恐怖的黑暗統治下開辟建立起來的。老一輩革命家為創建老區那種堅忍不拔的革命理想和崇高的道德風范令我心靈震撼,永生難忘。老區人民的不畏犧牲、忍受磨難、艱苦卓絕的精神凈化了我的心靈。

《源流》編輯部是一個團結戰斗的集體。具有時代使命的宣傳宗旨把我們聚攏在一起,崇高的敬業理念把我們融合在一起,共同的審美理想把我們凝聚在一起。我們辛勤耕耘,精心編輯,一篇篇佳作浸透著我們的心血和智慧。我們切磋琢磨,取長補短,一期期《源流》寄托著我們收獲的喜悅、成功的期待。我們之間沒有代溝,沒有隔閡,有的是真誠信賴、默契支持。我把在《源流》學到的東西化作了晚年生活的溫馨和動力,筆耕不輟,2013年出版了30多萬字的《留馨集》。

祝愿《源流》雜志認真總結前進路上的經驗教訓,努力提高編輯部和通訊員隊伍的業務水平和思想、政治素質,把《源流》越辦越好,登上新的高峰!endprint