北洋大戲院:大戲又開場

吳越

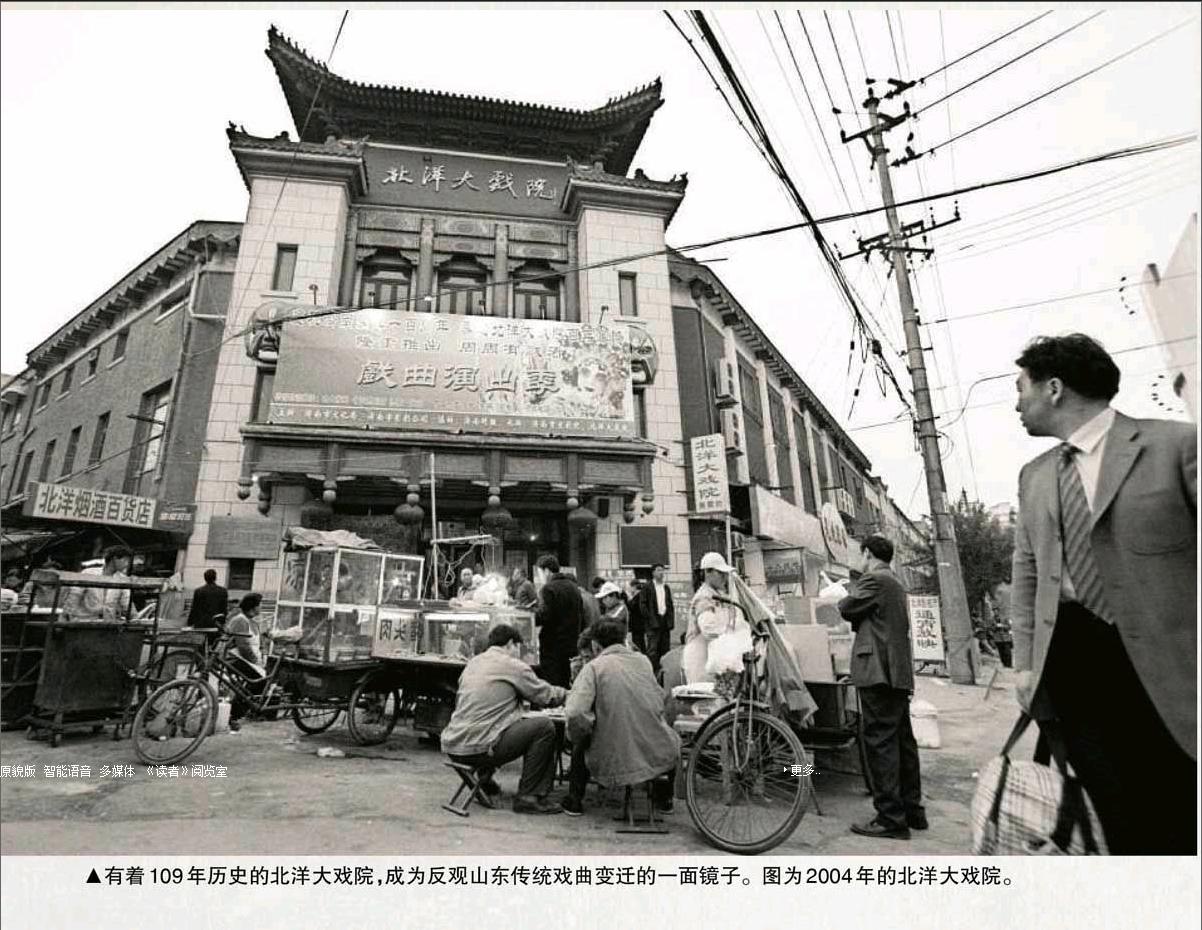

位于濟南市經二緯三路通惠街1號的北洋大戲院,是一座頗有民族風格的建筑,正門上邊是廡殿頂,上面覆蓋著綠色的琉璃瓦,整個建筑濃墨重彩,古樸厚重,美觀大方,氣勢磅礴。

北洋大戲院經理趙虹向本刊記者介紹,北洋大戲院始建于1905年,最初的名字叫“興華茶園”,1923年改為“聚華戲院”。初建時期,由濟南“慶樂班”為班底主演河北梆子,班主是董希珍。1934年,歷城人馬壽荃出任經理,將“聚華”定名為“北洋大戲院”。

世所公認,濟南曾是與北京、天津、南京齊名的曲藝“碼頭”,號稱“曲山藝海”。濟南還是個京劇“大碼頭”,生旦凈丑,名家云集。“四大名旦”、“四大須生”以及各個流派的京劇名家,幾乎都在濟南演出過,從而帶動了京劇在濟南的繁榮。

當然,北洋大戲院是其中尤為火爆的一個演出場地。

上世紀40年代,武生袁金凱、武旦俞硯霞、花臉蔣少奎加入了北洋的班底,更讓北洋如虎添翼。北洋就像北京的吉祥、上海的天蟾,40余年,在濟南城執京劇牛耳之舞臺。該劇院在海內外梨園界和廣大戲迷中享有較高聲譽,至今也是戲迷票友聚集的場所。

1905-2014年,有著109年歷史的北洋大戲院,見證了濟南演藝行業的風雨變遷,也成為反觀中國戲曲發展的一面鏡子。不管是過去的輝煌,還是后來的門庭冷落,這座劇場的悲情與落寞,高亢與繁華,是一座城市的溫情記憶。

北洋大戲院的重新復出,要歸功于十藝節。

趙虹一直在考慮,如何定位現在的北洋大戲院?它在城市中是一個什么符號?有人說,如果演出節目是商品的話,劇場則是賣場,然而趙虹并不認可這種說法:“一個城市的劇場,首先應該是一個能讓人心靈棲息的地方,讓人在這里能得到藝術的熏陶,心靈的滋養。還應該承擔一定的社會責任,讓良好的文化倡導從這里借助藝術的魅力傳播出去。其內涵,不是作為一個經營者可以抹殺的。”endprint