茶藝表演闡微

陳力群 郭威

【摘要】 茶藝表演是以茶的泡飲過程為媒介的表演藝術形式,它將茶的泡飲技藝與文學、禮儀、音樂、服裝、茶席、書法、繪畫、場景以及表演者的身形手法等相結合,構成一個具有主題內容的綜合性藝術表現體。本文從茶藝表演的概念、溯源、分類、構成等方面著手,對茶藝表演進行歸納與闡述。

【關鍵詞】 茶藝表演;溯源;分類;構成

[中圖分類號]J12 [文獻標識碼]A

茶,是中華民族的舉國之飲。幾千年前,我們的祖先發現了茶,從鮮葉咀嚼生吃到煮食、飲用,在漫漫的歷史長河中,茶的飲用方式歷經了煮、煎、點、泡的發展與變化過程,已深深沁入人們的日常生活之中。尤其近三十年來,隨著社會經濟的發展、人們生活水平及文化品位的不斷提升,飲茶已不再是單純的滿足生理解渴需求,許多品茗者更注重茶葉泡飲過程中所呈現的茶文化。正因為如此,當今茶藝表演倍受人們關注,而當代文化茶人亦樂將各自不同的思維與審美觀,依托于林林總總的茶藝表演,促使其如雨后春筍般涌現而出。茶藝表演進入繁榮時期,人們都期待通過實踐來詮釋茶藝表演與泡茶之間文化內涵的不等同。本文從茶藝表演的概念、溯源、分類以及構成等方面著手,對茶藝表演進行歸納與闡述。

一、茶藝表演的概念及其溯源

茶藝表演是在茶道精神和美學理論指導下以茶的泡飲過程為媒介的表演藝術形式。它將茶的泡飲技藝與文學、禮儀、音樂、服裝、茶席、書法、繪畫、場景以及表演者的身形手法等相結合,構成一個具有主題內容的綜合性藝術表現載體,是在長期的茶事活動中逐漸形成的一種文化現象。

由于茶藝表演是在茶藝基礎上發展而成的,因而,離開了茶藝,茶藝表演形式便不復存在。在當代,茶藝表演形式更迎合人們賞茶品茗過程的審美需求,它已由我國古代的瀹茶雛形逐漸發展為中華茶文化不可或缺的重要組成部分。

茶藝表演古已有之,據有文字記載起,距今亦近兩千年歷程,即萌芽于晉、形成于唐、成熟于宋、發展于明清、興盛于今。

晉代張載《登成都白菟樓》為最早的茶詩之一,該詩以茶為藝術欣賞對象,其中“芳荼冠六清,溢味播九區”詩句,贊詠茶之香氣芬芳四溢,勝過宮中“六飲”(1),譽滿九州。杜育在《荈賦》中將取水、擇器、沖瀹、觀賞湯色等茶藝要素都作了清晰的描述,其中“惟茲初成,沫成華浮。煥如積雪,曄若春敷”更是以重筆描寫了茶湯的泡沫。

茶藝表演形成于唐代。唐代陸羽根據先人飲茶經驗,撰寫了世上第一部關于茶的專著《茶經》。《茶經》對茶藝活動,包括煮茶法的程式都作了較為詳細的記載與闡述,為中華茶文化的發展奠定了基礎,他也因此被尊為“茶圣”。封演《封氏聞見記·飲茶》更是對茶藝表演過程作了詳細表述,說當時有個叫常伯熊的,根據陸羽的《茶經》創編了茶藝表演,于是“茶道”開始盛行;御史大夫李季卿視察江南時,特請常伯熊前來表演茶藝;常伯熊身穿黃披衫,頭戴烏紗帽,在使用茶具表演過程中,還對各個表演程式作解說,令眾人刮目相看[1]。可見,具有一定表演程式和解說、著表演服、帶有藝術觀賞性的茶藝表演形式在唐代業已形成。

宋代時期,茶的沖泡方式以點茶法取代煮茶法,時興斗茶,飲茶之風更為普及,而茶筅的出現,使點茶、分茶更趨精致化,被時人稱為“茶百戲”。宋代的點茶法是將碾羅后的茶末置入茶盞,勻水后用沸水沖點,并以茶筅擊拂產生“湯華”,整個飲茶過程充滿審美情趣,具有一定的藝術表現力。同時,宋代將“色、香、味”列為品茶之三大標準,故有茶藝成熟于宋代之說。

到了明代,由于朱元璋“罷造龍團,惟采芽茶以進”的“廢團茶興散茶”新政出臺,團茶、餅茶被散茶取代,散茶的品種也因而迅速增多。同時,以沸水沖泡茶葉的瀹飲法的定型,使茶飲方式發生了劃時代的變化。明人文震亨《長物志·茶品》所載:“簡便異常,天趣悉備,可謂盡茶之真味矣。”[2]散茶的興起,逐漸與社會生活、民俗風尚以及人生禮儀等相結合,促使明代“文士茶”的發展更具特色,對品茗“至精至美”之境的追求達到新高度。張源在其《茶錄·茶道》中記載道:“造時精,藏時燥,泡時潔,精、燥、潔,茶道盡矣。”(2)

清雍正年間,隨著烏龍茶在福建創制成功,我國六大茶類即綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶以及黑茶等基本形成。由于社會時尚風氣的減弱,茶藝表演活動逐漸簡化,時人開始趨向品茶活動,更注重品茗時的閑適意境,講究對精茶、好水、雅具品鑒賞玩。社會的需求促使宜興紫砂壺和景德鎮瓷器茶具得以迅速發展,且形制越加小巧美觀,豐富多彩,進而演化出風格獨特、影響極大、使用“茶室四寶”(3)的閩粵工夫茶藝。施鴻保在其所撰《閩雜記》中記載:“漳泉各屬,俗尚工夫茶,茶具精巧,壺有小如胡桃者,名孟公壺,杯極小者,名若琛甌,茶以武夷小種為尚,有一兩值番錢數元者。飲必細啜久咀,否則相為嗤笑。”[3]

茶藝表演雖然歷史悠久,但在很長的歷史時期里,除了零星可見一些與茶藝相近的詞或表述外,并無“茶藝”一詞。中國古人將“茶道”一詞與“茶藝”等同,承認“茶之為藝”。“茶藝”提法雖然在20世紀30年代曾在大陸出現(4),但與現在的“茶藝”含義有別。20世紀后期,茶文化熱潮先后在海峽兩岸興起,70年代末80年代初,中國臺灣茶人推出使用“茶藝”一詞,這時的“茶藝”,仍是作為“茶道”的同義詞或代名詞。采用“茶藝”,一是避免與日本茶道的提法相混淆;二是中國人對于“道”字特別莊重,怕提出“茶道”過于嚴肅,不容易被民眾很快接受。20世紀80年代初,“茶藝”的提法被引入大陸,在全國各地廣泛使用,并賦予其新的內涵。當代的茶藝表演形式是在80年代后期出現,人們在茶藝表演程式的基礎上,開始對動作、服飾、禮儀、茶具、環境和音樂等提出更多要求。這時的茶藝表演多以反映飲茶習俗為主,如“客來敬茶”、“白族三道茶”、“潮州工夫茶”等。1992年仿古茶藝形式“公劉子朱權茶道”表演在“首屆國際西湖茶會”上出現,隨后,各宗教式、民俗式、仿古式、創意式,甚至是新古典舞蹈等茶藝表演形式亦相繼涌出,百花紛呈。茶藝表演作為一種藝術創造活動,在不斷深化的過程之中,以更新的形式與內容符合時代的新需求[3]。

二、茶藝表演的分類

由于茶的種類繁多,且各地的風俗與習慣不一,沖泡與飲法有著各自不同的方式,因而茶藝表演的分類方式也很多,本文從茶藝表演的題材內容進行分類,將其分為仿古、民族民俗、宗教、外國和創意等五種類型。

1. 仿古茶藝

仿古茶藝是以歷史相關人物、現象、事件等資料為素材,經藝術加工與提煉而成,具有深厚的歷史文化底蘊。仿古茶藝又可分為宮廷茶藝和文士茶藝等。

⑴ 宮廷茶藝

宮廷茶藝是我國古代帝王為敬神祭祖或宴賜群臣進行的茶藝,以帝王權臣為主,宣揚“雍容華貴”,君臨天下之觀念。具有場面氣勢莊嚴宏大、使用器具高貴奢華、禮儀程式嚴謹繁復等特點。

⑵ 文士茶藝

文士茶藝是以文人雅士為主,追求“精儉清和”的精神,茶席多以書、花、香、石、文具等為擺設,注重茶之“品”。特點是文化內涵厚重,講究品茗時的幽雅意境、精巧茶具和怡悅氣氛,以體現琴詩書畫之雅趣,修身養性之真趣[4]。

2. 民族民俗茶藝

民族民俗茶藝是根據我國民間傳統的地方飲茶風俗習慣,經藝術加工與提煉而成,以反映民族和民俗茶文化。我國是個多民族國家,各民族兄弟對茶都有著共同的愛好與需求,但在這廣袤的大地上,經過悠久歷史的演變與長期的飲茶實踐,各民族之間、本民族之間均形成了各自不同的、具有獨特風格與韻味的飲茶習俗。如少數民族的白族三道茶、納西族龍虎斗茶、回族罐罐茶、蒙古咸奶茶、藏族酥油茶以及漢族的婺源新娘茶、閩粵贛湘客家擂茶、浙江湖州青豆茶等。這些民族民俗茶藝的表現形式各異,內容豐富多彩,具有濃郁的地方色彩。一些民俗茶藝還體現出極高的技藝性,如四川茶館的摻茶等。

3. 宗教茶藝

我國佛教、道教與茶結有深厚緣分,宗教茶藝主要是反映佛教與道教的茶事活動。道家以茶求靜,茶的品格蘊含道家淡泊、寧靜、返樸歸真的神韻;佛家以茶助禪,由茶入佛,從參悟茶理上升至參悟禪理,并形成“靜省序凈”的禪宗文化思想。以此為基礎,形成了多種獨特的宗教茶藝形式。宗教茶藝氣氛莊嚴肅穆、禮儀特殊、茶具古樸典雅,體現出“天人合一”、“茶禪一味”的宗旨。目前常見的有禪茶茶藝、太極茶藝、觀音茶藝和三清茶藝等。

4. 外國茶藝

中國是茶的發源地。公元4-5世紀間傳入高麗;9世紀初傳至日本;15世紀初,中國茶葉開始銷往西方;17世紀開始直接銷往英國;印度于18世紀后葉引進中國茶種,現為世界第二大茶葉生產國;錫蘭于19世紀中葉引進中國茶種,現為世界第三大茶葉生產國。中國的茶葉與中國的絲綢、磁器一起,成為中國在全世界的代名詞。據統計,當今世界有160多個國家約30億人口喜好飲茶,并形成這些國家頗有特點的品茗習俗,如日本茶道、韓國茶禮、英國下午茶、摩洛哥三道茶、美國冰茶、馬來西亞拉茶、印度調味茶等。目前常見作為交流的外國茶藝表演形式有日本茶道、韓國茶禮和英國下午茶等。

5. 創意茶藝

創意茶藝是指有創造性想法和構思的茶藝。茶藝表演是一門創作藝術,編創者將某一茶藝形式通過選用某種題材進行綜合性藝術的創意設計,使之形成具有主題內容的表演藝術。創意茶藝在編創過程中,編創者在考慮茶藝表演的舞臺藝術與大眾審美關系時,首先必須尊重茶性,把握科學的沖泡手法,其次才是創意思維的拓展。創意茶藝的獨特性目前雖然還存在爭議,但是,當代茶藝表演形式經過近三十年的發展與推進,已然造就出賦予它滋生與成長的土壤以及期待它能孕育出更多富有藝術內涵的受眾。既然茶藝表演已形成一門藝術,就應根據時代的進步和社會的發展允許其通過創意的手法與時俱進。

三、茶藝表演的構成

茶藝表演構成主要包含三大部分內容:主題、茶藝展示、綜合藝術表現。

1. 主題

當代茶藝表演要求有一個主題內容。主題是作品內容的主體和核心,在明確選用題材后,須點明主題。主題要與茶藝緊密相扣,有利于茶藝展示;主題要新穎,能給人以新的啟示;作品名稱要切題。要圍繞主題進行整體結構安排、形象塑造、材料取舍以及表演編排,茶席、服裝、道具、音樂、場景等的運用都必須融為一體,使之貫穿于整個節目的全過程。如創意茶藝《茗香繞厝里》,其編創靈感來自唐代詩人孟浩然的《過故人莊》:“故人具雞黍,邀我至田家。綠樹村邊合,青山郭外斜。”詩人描繪美麗山村風光和平靜田園生活的詩,讓人感受到農家小院恬靜的自然之美,也激發起我們追尋淳樸的田園生活,編創富有民間生活情趣、充滿鄉土氣息的鄉俗茶藝的靈感。《茗香繞厝里》采用大紅袍壺泡法,通過融合鄉村生活場景、農家茶席布置,鄉村姑娘樸實無華的茶藝表演,平靜而自然,顯現農家風味,給人一種清新愉悅的感受;而大紅袍茶香氣醇厚,韻味深長,沖泡上一壺這等好茶,香氣頓時縈繞整個農家小屋,正應對主題《茗香繞厝里》。

當前有些茶藝表演節目的編創主題不明確,生拼硬湊,牽強附會。如在茶藝表演前強行加入一段舞蹈,有時舞蹈甚至占用了整個節目的一半以上時間,不知該節目是舞蹈表演還是茶藝表演;也有的讓舞者在茶藝表演的同時,圍著茶藝表演者轉著跳,使人眼花繚亂;更有甚者,在茶藝表演中加入拳刀棍術以及夸張、庸俗的動作等,整個節目不倫不類,鬧多于靜,缺乏茶藝表演的韻味和文化底蘊。

在選擇歷史題材編排仿古茶藝或者在編創民俗茶藝時,要尊重史實,要對歷史知識以及民俗民風進行深入的了解,要吻合歷代的實際情況,掌握其精髓。

2. 茶藝展示

茶藝是茶藝表演構成之基礎。在主題明確后,必須根據主題的要求確定沖泡用的茶葉、沖泡的手法與程式等。茶葉的選擇有三類,一是六大基本茶類;二是再加工茶類;三是調配茶類。沖泡表現手法有多種,如當代通用沖泡手法有杯泡法、蓋甌泡法和壺泡法三類,歷史沿革手法有煮、煎、點、泡四類以及民族民俗的一些特殊手法等。

茶藝展示過程中,茶的沖泡程式必須要順應自然茶性,要讓茶的色香味充分呈現出來。沖泡手法在不同的時代、不同的民族與民俗中亦為不同,編創時不可混淆。當然,也要避免自然照搬。如宗教禪茶茶藝,坐禪過程在日常至少需要20分鐘以上,在編排時,必須縮短時間,不能讓觀眾等待太久。但茶葉從沖泡到品飲畢竟需要時間,有時必須進行合理的安排,如在采用玻璃杯多杯沖泡時,可以科學地叉開沖泡時間,使觀眾在等待中可以欣賞茶葉在杯中緩緩地舒展它的葉芽,翩躚起舞,以豐富觀賞者的感官享受。

3. 綜合藝術表現

⑴茶席、場景

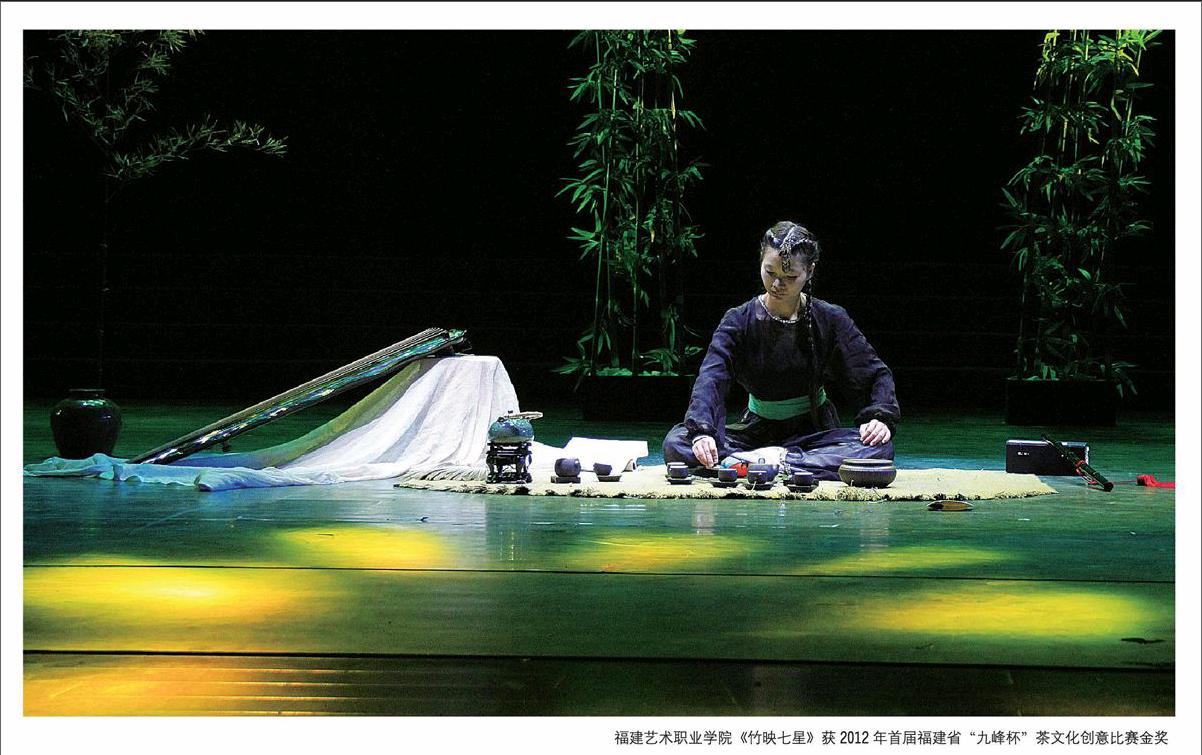

茶席是指茶藝表演活動中所需用的沖泡器具、操作臺等以及為操作臺、表演場所空間特定設計的裝飾物、道具等,以營造某個意境或藝術氛圍。對茶席的要求古已有之,如宋代出現的“點茶、焚香、插花、掛畫”四藝,就是當時文人雅士追求雅致生活的需求。當代茶藝表演為提升藝術渲染效果,還注重對整個表演場景進行設計,如燈光、布景、LED屏幕的運用等。場景可以在室內,也可以選擇室外的自然實景。如創意茶藝《竹映七星》,雖然是在舞臺上表演,但場景設置是在山野間,因而沒有擺設茶桌,而是采用表演者席地而坐的方式。席面以一領陳舊的草席打底,中部以側柄紫砂壺為軸心將七只品茗杯呈北斗七星陣形排列,左側置放水盂與茶葉罐,右側置放茶盅與燒水爐組。同時,還在草席左側邊緣擺放一疊線裝古書和一支洞簫,在草席右后側巖石上斜著置放古琴,這些輔助元素對整個茶席的主題風格具有渲染和點綴的作用,整組茶席營造出文人與俠客在竹林中吟詩品茗、琴簫和樂的意境,讓人充分領略到大自然的閑適自由。場景由不同的竹子分別組合,形成山野竹林;幾縷陽光透過枝葉縫隙,直映場地,迎合主題《竹映七星》。

⑵禮儀、身形手法

禮儀與身形手法是茶藝表演較為重要的組成部分。所謂表演,就是指以肢體動作、聲音、表情把情節或技藝等通過某種形式予以表現出來。

禮儀是人際交往中的一種藝術性禮節,在茶藝表演中主要體現在表演者的進出場和敬奉茶等方面的表情與形體動作。在茶藝表演中,表情要親切自然,體現出優雅、端莊、大方的氣質;進出場時,女性要收腹挺胸,雙臂自然擺動,或雙手虎口交握,置于上腹,步伐輕盈;男性要步伐穩重,擺臂自然,充滿自信。在表演沖泡過程中,男性動作要簡單有序,不顯造作,平穩深沉;女性動作要圓潤柔和,輕盈流暢,優美嫻熟,有曲線的起伏,給人以賞心悅目的感受。

茶藝表演還可以根據情節的需要編創具有藝術表演效果的動作與姿勢,使節目更加新穎,更具藝術性和觀賞性。

⑶服裝

服裝是塑造茶藝表演者外部形象,體現演出風格的重要手段之一。一般的通用茶藝表演多以選用旗袍作為表演服飾。旗袍是當代中國的女性禮服,是20世紀20-30年代在滿族女性傳統旗服的基礎上通過與西方文化進行糅合,并不斷改進而來。如今,旗袍已經具有代表中國女性服飾文化的象征意義,茶藝表演者著旗袍能夠更好地展現出東方女性清新自然、優雅含蓄、端莊典雅的魅力。主題茶藝表演服裝的選用,一要符合歷史時代、民族民俗風格的特定要求;二要符合表演者塑造角色的形象要求;三要不影響表演者動作的展示,如袖口不宜過大,要以不影響沖泡為原則;四整體的風格要統一,要滿足觀眾審美要求。如《茗香繞厝里》的表演者是描寫鄉村姑娘形象,服裝選用具有鄉土氣息的民間服飾,黑底,衣襟和袖口邊采用玫瑰紅寬邊,另襯幾道花邊點綴,簡單卻包含有民族元素,加上盤起的發髻和民族風紅須耳飾,既體現主題又提升舞臺魅力。

⑷文學、音樂、書法、繪畫等

文學,一是節目編創,從生活史實、傳說故事、茶詩茶聯等選用題材進行編撰,如創意茶藝《琴簫詩韻》就是采用茶詩與茶聯吟誦,古琴與洞簫和鳴并使之與茶藝進行有機的結合編創;二是為節目主題命名;三是撰寫解說詞,通過文字解說對節目進行補充。

音樂在茶藝表演中起著烘托氣氛、完整結構、協調動作、深化主題的作用。茶藝表演動作必須與音樂的律動相吻合,因而選用的音樂必須能使旋律節奏融入到表演動作之中,達到聲形并融,這樣,表演才能在背景音樂的烘托下更好的展現出來。同時,一支優美動人的輕音樂曲,可以賦予觀眾們以視覺外的美的藝術享受。一般的通用茶藝表演多選用清新、流暢的江南絲竹類民樂;有主題的茶藝表演可以根據所要表現的各類題材內容來選擇適合的音樂。如仿古茶藝可選用所表現朝代的古曲音樂,宗教茶藝可選用梵音神曲,民俗茶藝可選用當地民族民間風格的音樂,創意茶藝則需結合主題表現的內容來選用合適的音樂。如《茗香繞厝里》選用一首極具鄉村風格的音樂,音樂前奏以鳥鳴聲與陶笛聲相互呼應,加之空靈效果的和聲背景,一下子就把觀眾帶入一種置身于農村大自然風光并極富鄉土氣息的意境之中;又如創意茶藝《情沁巖韻》是以紅樓夢中金陵十二釵之探春為挽救賈府每況愈下的衰敗運勢,毅然決定孤身遠嫁和番,在江邊碼頭緋裝沏茶,告別父老娘親之情景為題材,因而選用了洞簫與鋼琴相結合的音樂,烘托著探春離別時傷感卻又剛烈的氣氛,并預示著探春即將融入外番,面對未知人生。

書法、繪畫可以作為背景的點綴裝飾。音樂、書法、繪畫等藝術形式可以同時運用到節目中,使整個節目更加飽滿,充滿藝術生機。如創意茶藝《滿園茶韻競芬芳》將古箏、書法、國畫等與茶藝表演相結合,取得了很好的效果。

茶藝表演是中華茶文化的重要組成部分,它在融合歷史悠久、源遠流長的中華茶文化基礎上廣泛吸收和借鑒了其它藝術形式。當代茶藝表演的內涵已經不僅僅局限于賞茶、飲茶,而是一種舞臺表演藝術,它來源于生活,高于生活,是一個有著濃厚民族特色的、以茶的泡飲過程為媒介、具有主題內容的綜合性藝術表現載體。茶藝表演的變遷,反映了中國茶人對藝術審美的追求,是中華茶藝發展的必然結果。

茶,是中華民族的舉國之飲。幾千年前,我們的祖先發現了茶,從鮮葉咀嚼生吃到煮食、飲用,在漫漫的歷史長河中,茶的飲用方式歷經了煮、煎、點、泡的發展與變化過程,已深深沁入人們的日常生活之中。尤其近三十年來,隨著社會經濟的發展、人們生活水平及文化品位的不斷提升,飲茶已不再是單純的滿足生理解渴需求,許多品茗者更注重茶葉泡飲過程中所呈現的茶文化。正因為如此,當今茶藝表演倍受人們關注,而當代文化茶人亦樂將各自不同的思維與審美觀,依托于林林總總的茶藝表演,促使其如雨后春筍般涌現而出。茶藝表演進入繁榮時期,人們都期待通過實踐來詮釋茶藝表演與泡茶之間文化內涵的不等同。本文從茶藝表演的概念、溯源、分類以及構成等方面著手,對茶藝表演進行歸納與闡述。

一、茶藝表演的概念及其溯源

茶藝表演是在茶道精神和美學理論指導下以茶的泡飲過程為媒介的表演藝術形式。它將茶的泡飲技藝與文學、禮儀、音樂、服裝、茶席、書法、繪畫、場景以及表演者的身形手法等相結合,構成一個具有主題內容的綜合性藝術表現載體,是在長期的茶事活動中逐漸形成的一種文化現象。

由于茶藝表演是在茶藝基礎上發展而成的,因而,離開了茶藝,茶藝表演形式便不復存在。在當代,茶藝表演形式更迎合人們賞茶品茗過程的審美需求,它已由我國古代的瀹茶雛形逐漸發展為中華茶文化不可或缺的重要組成部分。

茶藝表演古已有之,據有文字記載起,距今亦近兩千年歷程,即萌芽于晉、形成于唐、成熟于宋、發展于明清、興盛于今。

晉代張載《登成都白菟樓》為最早的茶詩之一,該詩以茶為藝術欣賞對象,其中“芳荼冠六清,溢味播九區”詩句,贊詠茶之香氣芬芳四溢,勝過宮中“六飲”(1),譽滿九州。杜育在《荈賦》中將取水、擇器、沖瀹、觀賞湯色等茶藝要素都作了清晰的描述,其中“惟茲初成,沫成華浮。煥如積雪,曄若春敷”更是以重筆描寫了茶湯的泡沫。

茶藝表演形成于唐代。唐代陸羽根據先人飲茶經驗,撰寫了世上第一部關于茶的專著《茶經》。《茶經》對茶藝活動,包括煮茶法的程式都作了較為詳細的記載與闡述,為中華茶文化的發展奠定了基礎,他也因此被尊為“茶圣”。封演《封氏聞見記·飲茶》更是對茶藝表演過程作了詳細表述,說當時有個叫常伯熊的,根據陸羽的《茶經》創編了茶藝表演,于是“茶道”開始盛行;御史大夫李季卿視察江南時,特請常伯熊前來表演茶藝;常伯熊身穿黃披衫,頭戴烏紗帽,在使用茶具表演過程中,還對各個表演程式作解說,令眾人刮目相看[1]。可見,具有一定表演程式和解說、著表演服、帶有藝術觀賞性的茶藝表演形式在唐代業已形成。

宋代時期,茶的沖泡方式以點茶法取代煮茶法,時興斗茶,飲茶之風更為普及,而茶筅的出現,使點茶、分茶更趨精致化,被時人稱為“茶百戲”。宋代的點茶法是將碾羅后的茶末置入茶盞,勻水后用沸水沖點,并以茶筅擊拂產生“湯華”,整個飲茶過程充滿審美情趣,具有一定的藝術表現力。同時,宋代將“色、香、味”列為品茶之三大標準,故有茶藝成熟于宋代之說。

到了明代,由于朱元璋“罷造龍團,惟采芽茶以進”的“廢團茶興散茶”新政出臺,團茶、餅茶被散茶取代,散茶的品種也因而迅速增多。同時,以沸水沖泡茶葉的瀹飲法的定型,使茶飲方式發生了劃時代的變化。明人文震亨《長物志·茶品》所載:“簡便異常,天趣悉備,可謂盡茶之真味矣。”[2]散茶的興起,逐漸與社會生活、民俗風尚以及人生禮儀等相結合,促使明代“文士茶”的發展更具特色,對品茗“至精至美”之境的追求達到新高度。張源在其《茶錄·茶道》中記載道:“造時精,藏時燥,泡時潔,精、燥、潔,茶道盡矣。”(2)

清雍正年間,隨著烏龍茶在福建創制成功,我國六大茶類即綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶以及黑茶等基本形成。由于社會時尚風氣的減弱,茶藝表演活動逐漸簡化,時人開始趨向品茶活動,更注重品茗時的閑適意境,講究對精茶、好水、雅具品鑒賞玩。社會的需求促使宜興紫砂壺和景德鎮瓷器茶具得以迅速發展,且形制越加小巧美觀,豐富多彩,進而演化出風格獨特、影響極大、使用“茶室四寶”(3)的閩粵工夫茶藝。施鴻保在其所撰《閩雜記》中記載:“漳泉各屬,俗尚工夫茶,茶具精巧,壺有小如胡桃者,名孟公壺,杯極小者,名若琛甌,茶以武夷小種為尚,有一兩值番錢數元者。飲必細啜久咀,否則相為嗤笑。”[3]

茶藝表演雖然歷史悠久,但在很長的歷史時期里,除了零星可見一些與茶藝相近的詞或表述外,并無“茶藝”一詞。中國古人將“茶道”一詞與“茶藝”等同,承認“茶之為藝”。“茶藝”提法雖然在20世紀30年代曾在大陸出現(4),但與現在的“茶藝”含義有別。20世紀后期,茶文化熱潮先后在海峽兩岸興起,70年代末80年代初,中國臺灣茶人推出使用“茶藝”一詞,這時的“茶藝”,仍是作為“茶道”的同義詞或代名詞。采用“茶藝”,一是避免與日本茶道的提法相混淆;二是中國人對于“道”字特別莊重,怕提出“茶道”過于嚴肅,不容易被民眾很快接受。20世紀80年代初,“茶藝”的提法被引入大陸,在全國各地廣泛使用,并賦予其新的內涵。當代的茶藝表演形式是在80年代后期出現,人們在茶藝表演程式的基礎上,開始對動作、服飾、禮儀、茶具、環境和音樂等提出更多要求。這時的茶藝表演多以反映飲茶習俗為主,如“客來敬茶”、“白族三道茶”、“潮州工夫茶”等。1992年仿古茶藝形式“公劉子朱權茶道”表演在“首屆國際西湖茶會”上出現,隨后,各宗教式、民俗式、仿古式、創意式,甚至是新古典舞蹈等茶藝表演形式亦相繼涌出,百花紛呈。茶藝表演作為一種藝術創造活動,在不斷深化的過程之中,以更新的形式與內容符合時代的新需求[3]。

二、茶藝表演的分類

由于茶的種類繁多,且各地的風俗與習慣不一,沖泡與飲法有著各自不同的方式,因而茶藝表演的分類方式也很多,本文從茶藝表演的題材內容進行分類,將其分為仿古、民族民俗、宗教、外國和創意等五種類型。

1. 仿古茶藝

仿古茶藝是以歷史相關人物、現象、事件等資料為素材,經藝術加工與提煉而成,具有深厚的歷史文化底蘊。仿古茶藝又可分為宮廷茶藝和文士茶藝等。

⑴ 宮廷茶藝

宮廷茶藝是我國古代帝王為敬神祭祖或宴賜群臣進行的茶藝,以帝王權臣為主,宣揚“雍容華貴”,君臨天下之觀念。具有場面氣勢莊嚴宏大、使用器具高貴奢華、禮儀程式嚴謹繁復等特點。

⑵ 文士茶藝

文士茶藝是以文人雅士為主,追求“精儉清和”的精神,茶席多以書、花、香、石、文具等為擺設,注重茶之“品”。特點是文化內涵厚重,講究品茗時的幽雅意境、精巧茶具和怡悅氣氛,以體現琴詩書畫之雅趣,修身養性之真趣[4]。

2. 民族民俗茶藝

民族民俗茶藝是根據我國民間傳統的地方飲茶風俗習慣,經藝術加工與提煉而成,以反映民族和民俗茶文化。我國是個多民族國家,各民族兄弟對茶都有著共同的愛好與需求,但在這廣袤的大地上,經過悠久歷史的演變與長期的飲茶實踐,各民族之間、本民族之間均形成了各自不同的、具有獨特風格與韻味的飲茶習俗。如少數民族的白族三道茶、納西族龍虎斗茶、回族罐罐茶、蒙古咸奶茶、藏族酥油茶以及漢族的婺源新娘茶、閩粵贛湘客家擂茶、浙江湖州青豆茶等。這些民族民俗茶藝的表現形式各異,內容豐富多彩,具有濃郁的地方色彩。一些民俗茶藝還體現出極高的技藝性,如四川茶館的摻茶等。

3. 宗教茶藝

我國佛教、道教與茶結有深厚緣分,宗教茶藝主要是反映佛教與道教的茶事活動。道家以茶求靜,茶的品格蘊含道家淡泊、寧靜、返樸歸真的神韻;佛家以茶助禪,由茶入佛,從參悟茶理上升至參悟禪理,并形成“靜省序凈”的禪宗文化思想。以此為基礎,形成了多種獨特的宗教茶藝形式。宗教茶藝氣氛莊嚴肅穆、禮儀特殊、茶具古樸典雅,體現出“天人合一”、“茶禪一味”的宗旨。目前常見的有禪茶茶藝、太極茶藝、觀音茶藝和三清茶藝等。

4. 外國茶藝

中國是茶的發源地。公元4-5世紀間傳入高麗;9世紀初傳至日本;15世紀初,中國茶葉開始銷往西方;17世紀開始直接銷往英國;印度于18世紀后葉引進中國茶種,現為世界第二大茶葉生產國;錫蘭于19世紀中葉引進中國茶種,現為世界第三大茶葉生產國。中國的茶葉與中國的絲綢、磁器一起,成為中國在全世界的代名詞。據統計,當今世界有160多個國家約30億人口喜好飲茶,并形成這些國家頗有特點的品茗習俗,如日本茶道、韓國茶禮、英國下午茶、摩洛哥三道茶、美國冰茶、馬來西亞拉茶、印度調味茶等。目前常見作為交流的外國茶藝表演形式有日本茶道、韓國茶禮和英國下午茶等。

5. 創意茶藝

創意茶藝是指有創造性想法和構思的茶藝。茶藝表演是一門創作藝術,編創者將某一茶藝形式通過選用某種題材進行綜合性藝術的創意設計,使之形成具有主題內容的表演藝術。創意茶藝在編創過程中,編創者在考慮茶藝表演的舞臺藝術與大眾審美關系時,首先必須尊重茶性,把握科學的沖泡手法,其次才是創意思維的拓展。創意茶藝的獨特性目前雖然還存在爭議,但是,當代茶藝表演形式經過近三十年的發展與推進,已然造就出賦予它滋生與成長的土壤以及期待它能孕育出更多富有藝術內涵的受眾。既然茶藝表演已形成一門藝術,就應根據時代的進步和社會的發展允許其通過創意的手法與時俱進。

三、茶藝表演的構成

茶藝表演構成主要包含三大部分內容:主題、茶藝展示、綜合藝術表現。

1. 主題

當代茶藝表演要求有一個主題內容。主題是作品內容的主體和核心,在明確選用題材后,須點明主題。主題要與茶藝緊密相扣,有利于茶藝展示;主題要新穎,能給人以新的啟示;作品名稱要切題。要圍繞主題進行整體結構安排、形象塑造、材料取舍以及表演編排,茶席、服裝、道具、音樂、場景等的運用都必須融為一體,使之貫穿于整個節目的全過程。如創意茶藝《茗香繞厝里》,其編創靈感來自唐代詩人孟浩然的《過故人莊》:“故人具雞黍,邀我至田家。綠樹村邊合,青山郭外斜。”詩人描繪美麗山村風光和平靜田園生活的詩,讓人感受到農家小院恬靜的自然之美,也激發起我們追尋淳樸的田園生活,編創富有民間生活情趣、充滿鄉土氣息的鄉俗茶藝的靈感。《茗香繞厝里》采用大紅袍壺泡法,通過融合鄉村生活場景、農家茶席布置,鄉村姑娘樸實無華的茶藝表演,平靜而自然,顯現農家風味,給人一種清新愉悅的感受;而大紅袍茶香氣醇厚,韻味深長,沖泡上一壺這等好茶,香氣頓時縈繞整個農家小屋,正應對主題《茗香繞厝里》。

當前有些茶藝表演節目的編創主題不明確,生拼硬湊,牽強附會。如在茶藝表演前強行加入一段舞蹈,有時舞蹈甚至占用了整個節目的一半以上時間,不知該節目是舞蹈表演還是茶藝表演;也有的讓舞者在茶藝表演的同時,圍著茶藝表演者轉著跳,使人眼花繚亂;更有甚者,在茶藝表演中加入拳刀棍術以及夸張、庸俗的動作等,整個節目不倫不類,鬧多于靜,缺乏茶藝表演的韻味和文化底蘊。

在選擇歷史題材編排仿古茶藝或者在編創民俗茶藝時,要尊重史實,要對歷史知識以及民俗民風進行深入的了解,要吻合歷代的實際情況,掌握其精髓。

2. 茶藝展示

茶藝是茶藝表演構成之基礎。在主題明確后,必須根據主題的要求確定沖泡用的茶葉、沖泡的手法與程式等。茶葉的選擇有三類,一是六大基本茶類;二是再加工茶類;三是調配茶類。沖泡表現手法有多種,如當代通用沖泡手法有杯泡法、蓋甌泡法和壺泡法三類,歷史沿革手法有煮、煎、點、泡四類以及民族民俗的一些特殊手法等。

茶藝展示過程中,茶的沖泡程式必須要順應自然茶性,要讓茶的色香味充分呈現出來。沖泡手法在不同的時代、不同的民族與民俗中亦為不同,編創時不可混淆。當然,也要避免自然照搬。如宗教禪茶茶藝,坐禪過程在日常至少需要20分鐘以上,在編排時,必須縮短時間,不能讓觀眾等待太久。但茶葉從沖泡到品飲畢竟需要時間,有時必須進行合理的安排,如在采用玻璃杯多杯沖泡時,可以科學地叉開沖泡時間,使觀眾在等待中可以欣賞茶葉在杯中緩緩地舒展它的葉芽,翩躚起舞,以豐富觀賞者的感官享受。

3. 綜合藝術表現

⑴茶席、場景

茶席是指茶藝表演活動中所需用的沖泡器具、操作臺等以及為操作臺、表演場所空間特定設計的裝飾物、道具等,以營造某個意境或藝術氛圍。對茶席的要求古已有之,如宋代出現的“點茶、焚香、插花、掛畫”四藝,就是當時文人雅士追求雅致生活的需求。當代茶藝表演為提升藝術渲染效果,還注重對整個表演場景進行設計,如燈光、布景、LED屏幕的運用等。場景可以在室內,也可以選擇室外的自然實景。如創意茶藝《竹映七星》,雖然是在舞臺上表演,但場景設置是在山野間,因而沒有擺設茶桌,而是采用表演者席地而坐的方式。席面以一領陳舊的草席打底,中部以側柄紫砂壺為軸心將七只品茗杯呈北斗七星陣形排列,左側置放水盂與茶葉罐,右側置放茶盅與燒水爐組。同時,還在草席左側邊緣擺放一疊線裝古書和一支洞簫,在草席右后側巖石上斜著置放古琴,這些輔助元素對整個茶席的主題風格具有渲染和點綴的作用,整組茶席營造出文人與俠客在竹林中吟詩品茗、琴簫和樂的意境,讓人充分領略到大自然的閑適自由。場景由不同的竹子分別組合,形成山野竹林;幾縷陽光透過枝葉縫隙,直映場地,迎合主題《竹映七星》。

⑵禮儀、身形手法

禮儀與身形手法是茶藝表演較為重要的組成部分。所謂表演,就是指以肢體動作、聲音、表情把情節或技藝等通過某種形式予以表現出來。

禮儀是人際交往中的一種藝術性禮節,在茶藝表演中主要體現在表演者的進出場和敬奉茶等方面的表情與形體動作。在茶藝表演中,表情要親切自然,體現出優雅、端莊、大方的氣質;進出場時,女性要收腹挺胸,雙臂自然擺動,或雙手虎口交握,置于上腹,步伐輕盈;男性要步伐穩重,擺臂自然,充滿自信。在表演沖泡過程中,男性動作要簡單有序,不顯造作,平穩深沉;女性動作要圓潤柔和,輕盈流暢,優美嫻熟,有曲線的起伏,給人以賞心悅目的感受。

茶藝表演還可以根據情節的需要編創具有藝術表演效果的動作與姿勢,使節目更加新穎,更具藝術性和觀賞性。

⑶服裝

服裝是塑造茶藝表演者外部形象,體現演出風格的重要手段之一。一般的通用茶藝表演多以選用旗袍作為表演服飾。旗袍是當代中國的女性禮服,是20世紀20-30年代在滿族女性傳統旗服的基礎上通過與西方文化進行糅合,并不斷改進而來。如今,旗袍已經具有代表中國女性服飾文化的象征意義,茶藝表演者著旗袍能夠更好地展現出東方女性清新自然、優雅含蓄、端莊典雅的魅力。主題茶藝表演服裝的選用,一要符合歷史時代、民族民俗風格的特定要求;二要符合表演者塑造角色的形象要求;三要不影響表演者動作的展示,如袖口不宜過大,要以不影響沖泡為原則;四整體的風格要統一,要滿足觀眾審美要求。如《茗香繞厝里》的表演者是描寫鄉村姑娘形象,服裝選用具有鄉土氣息的民間服飾,黑底,衣襟和袖口邊采用玫瑰紅寬邊,另襯幾道花邊點綴,簡單卻包含有民族元素,加上盤起的發髻和民族風紅須耳飾,既體現主題又提升舞臺魅力。

⑷文學、音樂、書法、繪畫等

文學,一是節目編創,從生活史實、傳說故事、茶詩茶聯等選用題材進行編撰,如創意茶藝《琴簫詩韻》就是采用茶詩與茶聯吟誦,古琴與洞簫和鳴并使之與茶藝進行有機的結合編創;二是為節目主題命名;三是撰寫解說詞,通過文字解說對節目進行補充。

音樂在茶藝表演中起著烘托氣氛、完整結構、協調動作、深化主題的作用。茶藝表演動作必須與音樂的律動相吻合,因而選用的音樂必須能使旋律節奏融入到表演動作之中,達到聲形并融,這樣,表演才能在背景音樂的烘托下更好的展現出來。同時,一支優美動人的輕音樂曲,可以賦予觀眾們以視覺外的美的藝術享受。一般的通用茶藝表演多選用清新、流暢的江南絲竹類民樂;有主題的茶藝表演可以根據所要表現的各類題材內容來選擇適合的音樂。如仿古茶藝可選用所表現朝代的古曲音樂,宗教茶藝可選用梵音神曲,民俗茶藝可選用當地民族民間風格的音樂,創意茶藝則需結合主題表現的內容來選用合適的音樂。如《茗香繞厝里》選用一首極具鄉村風格的音樂,音樂前奏以鳥鳴聲與陶笛聲相互呼應,加之空靈效果的和聲背景,一下子就把觀眾帶入一種置身于農村大自然風光并極富鄉土氣息的意境之中;又如創意茶藝《情沁巖韻》是以紅樓夢中金陵十二釵之探春為挽救賈府每況愈下的衰敗運勢,毅然決定孤身遠嫁和番,在江邊碼頭緋裝沏茶,告別父老娘親之情景為題材,因而選用了洞簫與鋼琴相結合的音樂,烘托著探春離別時傷感卻又剛烈的氣氛,并預示著探春即將融入外番,面對未知人生。

書法、繪畫可以作為背景的點綴裝飾。音樂、書法、繪畫等藝術形式可以同時運用到節目中,使整個節目更加飽滿,充滿藝術生機。如創意茶藝《滿園茶韻競芬芳》將古箏、書法、國畫等與茶藝表演相結合,取得了很好的效果。

茶藝表演是中華茶文化的重要組成部分,它在融合歷史悠久、源遠流長的中華茶文化基礎上廣泛吸收和借鑒了其它藝術形式。當代茶藝表演的內涵已經不僅僅局限于賞茶、飲茶,而是一種舞臺表演藝術,它來源于生活,高于生活,是一個有著濃厚民族特色的、以茶的泡飲過程為媒介、具有主題內容的綜合性藝術表現載體。茶藝表演的變遷,反映了中國茶人對藝術審美的追求,是中華茶藝發展的必然結果。

注釋:

(1)“六飲”亦稱“六清”,是周代宮廷中的六種飲料。據《周禮》載,其名為:水、漿、醴、涼、醫、酏。

(2)張源所記的“茶道”實指“茶之藝”,即造茶、藏茶、泡茶之藝。

(3)“茶室四寶”,即孟臣罐、若琛甌、潮汕爐、玉書碾。

(4)安徽鄉賢傅洪禎曾于1930年編印過《茶藝文錄》,傅先生當時隨胡浩川茶葉大師在祁門茶葉改良場從事茶葉研究工作。

參考文獻:

[1](唐)封演.封氏聞見記·飲茶[M],趙貞信,校注.北京:中華書局,2005.

[2]陳香白.中國茶文化[M].太原:山西人民出版社.1998.42.

[3]周文棠.茶道[M].杭州:浙江大學出版社,2003.

[4]各地的茶風、茶俗、茶藝的分類[EB/OL].安溪鐵觀音茶農網.http://www.3637.cn/c.

基金項目:本文系福建省教育廳B類社科研究項目課題“茶藝表演闡微”(項目編號:JB12610S)階段性研究成果之一。

作者簡介:陳力群,國家一級作曲、副研究員、二級茶藝技師,福建省高級茶藝師考評員,福建藝術職業學院茶文化專業帶頭人;郭威,二級茶藝技師、福建藝術職業學院茶藝表演專任教師。