明朝我欲觀書畫,何處將詩寄水云

【摘要】 “吳門派”是中國明代中期的一個繪畫派別,主要代表畫家有沈周、文徵明、唐寅、仇英等,該畫派的作品注重詩、書、畫的有機結合,使文人畫的這一優良傳統更臻完美、普遍,有力地影響了明代后期直至清初畫壇。本文通過解析福建博物院藏八位明代“吳門派”書畫家作品,從而深切感受到“吳門派”作品所具有的筆情墨韻,及他們所特有的抒情秀逸的文人書畫藝術風格。

【關鍵詞】 文人書畫;明代;吳門派;書畫作品

[中圖分類號]J22 [文獻標識碼]A

明代的文人畫,雖然上承趙孟頫及元四家,遠接五代董源、巨然開創的文人畫傳統,然而在明初期始終未能匯成巨流,但其對中后期文人畫的發展與壯大卻產生著極為重要的承前啟后的作用,特別是以古稱“吳門”的蘇州為中心,形成了波瀾日壯的“吳門派”,從而取代了初期占據畫壇主導地位的“宮廷院體”與“浙派”。“吳門派”興于沈周,成于文徵明,而以文徵明的子侄與學生為創作的中堅力量。“吳門派”書畫家的主要成員大多屬于兼能詩、書、畫、印多絕的文人名士。他們有感于仕途的險惡、吏治的腐敗,于是淡于仕進,以詩文書畫自娛。蘇州地區富足的經濟生活、歷史上形成的良好的文化環境,以及吳中鑒賞成風的習尚,都為“吳門派”畫家的藝術創作奠定了基礎。而自明初以來此地尚意趣、精筆墨的元人繪畫傳統,則為他們詮釋自己的品格情懷鋪路,進而體現自得其樂的精神生活,成為他們書畫的共同價值體現。福建博物院珍藏的諸如明代沈周、文徵明、祝允明、王寵等多位名家作品,可謂“吳門派”中的精品力作。

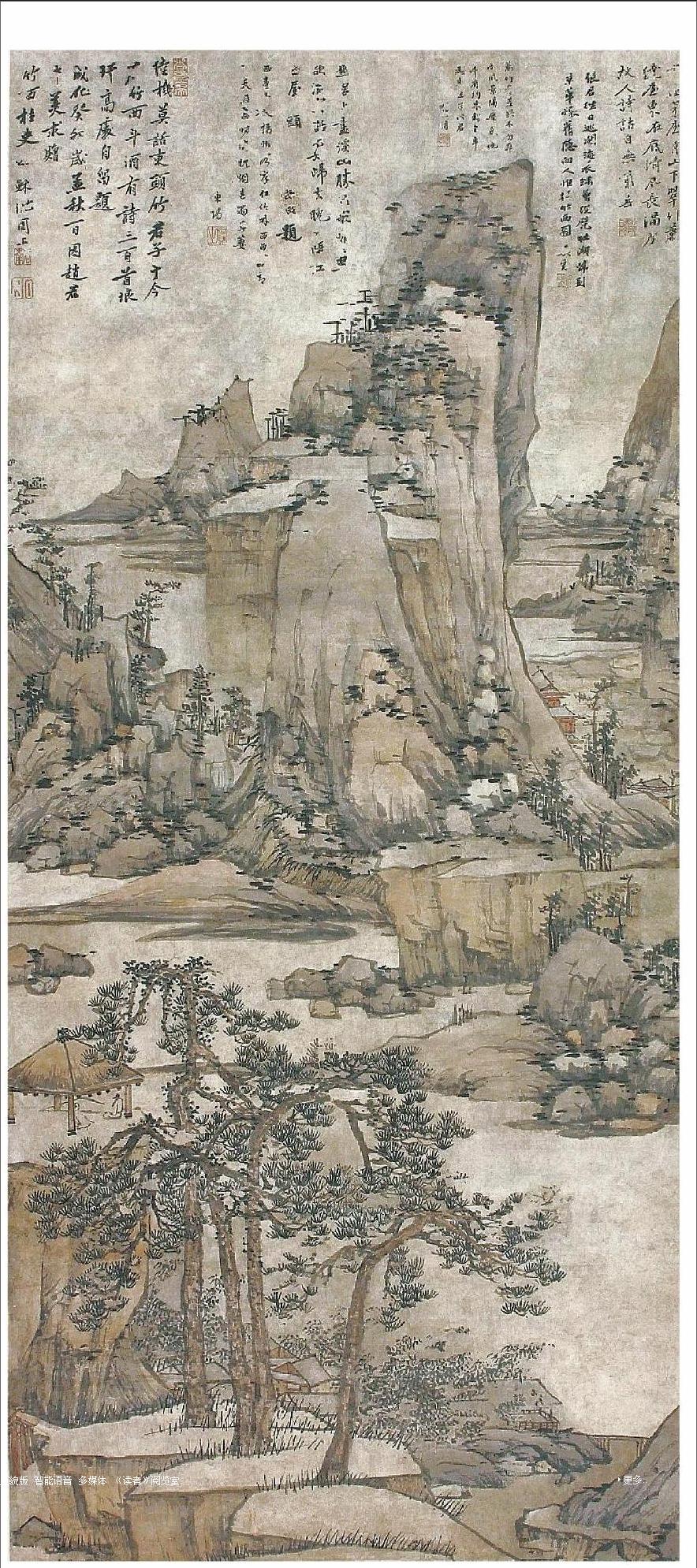

一、沈周的《為竹西作山水圖》

沈周(1427-1509年),明代畫家,是“吳門派”的創始人,字啟南,號石田,晚號白石翁,長洲(今江蘇省蘇州市)人。他學識淵博,富于收藏,其詩文書畫均負盛名,他以山水畫著稱,花鳥畫有較深的造詣,亦能畫人物。沈周早年主要學王蒙,筆法較為細密,多作盈尺小景。中年師法黃公望及宋代諸家。40歲以后,始拓為大幅,風格趨于勁健,追求骨力。沈周的代表作有《滄洲趣圖》、《仿董巨山水圖》等。

福建博物院藏其所著《為竹西作山水圖》軸,紙本設色,尺寸為縱83厘米,橫30厘米。畫作結構嚴謹,整個畫面布局疏朗有致,用筆沉著,墨色沉厚,表現秀麗、滋潤的江南山色景致。圖中近景村舍錯落、樹木繁茂。中景碧水潺潺。遠景山峰連綿起伏,青山聳秀,樹木蔥蘢,山側有樓閣或隱若現。茅亭下有兩位老者盤膝而坐,自得其樂,表現了文人放逸閑適的生活狀態。

圖首有楊一清、吳寬等五人題跋及作者自題款:“陸機莫話東頭竹,君子于今居竹西。斗酒有詩三百首,瑯琊高處自留題。”“成化癸卯歲孟秋一日因趙君□美求贈”,末署“竹西柱史姑蘇沈周上”,鈐有朱文“啟南”、白文“石田”方印各一方。

此畫作于成化癸卯(1483年),作者時年56歲,處于中晚年時期,筆健皴簡,蒼勁渾厚。此畫構圖豐滿,蒼潤雄逸的畫面,配上清新質樸的詩句和挺拔蒼勁的書法,互為映襯,相得益彰,突出了文人畫的意趣特色,該畫充分體現了沈周的筆墨和技巧的渾然天成。畫中隱約而朦朧的樹木枝葉,以及從霧中看見的蔥郁山嶺,感覺都是一揮而就的神來之筆。畫面色調深沉、表現手法細膩,也體現了沈周在師法傳統的基礎上對文人水墨寫意山水畫的獨到體驗。

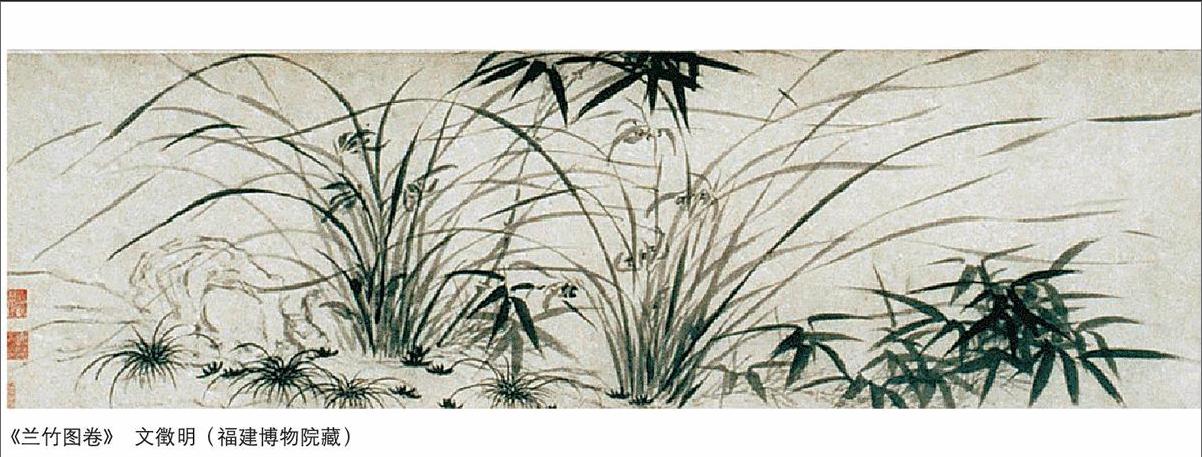

二、文徵明的《蘭竹圖卷》

文徵明(1470-1559年),明代杰出書畫家。名壁,字徵明,44歲后改字為名,改字徵仲,祖籍衡山,號衡山居士,世稱“文衡山”。長洲(今江蘇蘇州)人。授翰林待詔,故稱“文待詔”。畫學沈周,兼有李唐、吳仲圭、趙孟頫、黃公望筆法,是“吳門派”的代表人物。其畫作粗筆有沈周溫厚淳樸之風,又有細膩工整之趣;細筆取法于王蒙,取其蒼潤渾厚的構調,又有高雅的風采。長于用細筆創造出幽雅間靜的意境,也能用瀟灑、酣暢的筆墨表現寬闊的氣勢。畫史將他與沈周、唐寅、仇英并列,合稱“吳門四家”,又稱“明四家”。他的傳世作品較多,如《湘君湘夫人圖》軸、《煙灑疊嶂圖》軸等。

現藏于福建博物院積翠園藝術館的《蘭竹圖卷》是目前發現的第三件文氏蘭竹作品(故宮博物院和遼寧博物院各藏一卷)。圖以淡墨寫蘭竹石,竹與石結合,石有奇質,竹有麗態。一濃一淡、一高一低兩竿修竹,竹葉上挺,姿態生動,筆意清絕。濃淡相宜,筆墨瀟灑,精練且蒼秀,畫風細致溫雅,使人有意韻清淡飄然之感。該蘭竹,將趙子固之繁茂、趙子昂之筆墨韻致熔于一爐,蘭竹間雜以荊棘,伴以怪石、小草、流水,空插蒼松,意境清幽。

圖卷引首是嘉靖年間王榖祥大篆題字“楚畹余香”。卷首有文徵明自題詩:“清真寒谷秀,幽獨野人心。結意青霞珮,含情綠倚琴。儉馨堪自進,道味許誰深。一笑歌璃樹,春風雪滿襟。”他的題畫詩道出了其畫家的甘苦和追求,書法配蘭竹,渾然一體,以詩寄情,將人、情、事緊密結合。而詩、書、畫融為一體也是文徵明畫作的一個顯著特點,正如清代畫家鄭燮在《題蘭竹石》中自云:“請君莫作畫圖看,文里機關,字里機關。”

該作品有徐邦達、啟功、林散之、張伯駒、黎雄才、謝稚柳、伊秉綬、郭琦等名家題跋:

“師文待詔墨蘭,殊不能似,慚愧何如?”(張伯駒)

“春云駘宕楚天高,遂使玲瓏潤彩毫。奇境不教幽谷擅,國香無際滿江皋。翠墨濃揮四座風,三湘景物最蔥蘢。沾來拂日凌云筆,寫得竿頭萬玉叢。”(啟功)

“二趙風流跡已遙,停云繼接楚臣騷。應知八法通心印,翠袖幽香一例描。”(徐邦達)

“元人好寫蘭竹,以趙孟堅、趙孟頫為最著,且于蘭二人風貌相似。此衡山先生所寫其蘭,則出于二趙也。”(謝稚柳)

文徵明自然淡泊的文人旨趣,使他的畫顯得逸放、自然,且意境深遠,而在審美意識中他對高古、古意特別講究,這對文人寫意花鳥畫的發展起著重要的促進作用。此蘭竹圖在筆墨、布局上追求繁中求簡,亂中見整,熟中求生,寓巧于拙,平中見奇,形為物役而心趣隨之,足以澄人心神而發其志意也。

三、祝允明的《草書軸》

文徽明與祝允明、王寵并稱“吳中三家”。文徽明一家后代和弟子中出成就者很多,如兒子文彭、文嘉,侄子文伯仁均是著名畫家,弟子中則有錢谷、陸治、陳道復、居節、朱朗等,人才濟濟。“吳門派”繪畫對明末清初重要畫派的影響很大。以董其昌為主的“松江派”,以及后來派生的“蘇松派”、“云間派”等,都與“吳門派”有一脈相承的關系。

祝允明(1460-1526年),明代書畫家、文學家。字希哲,號枝山。長洲(今江蘇吳縣)人,能詩文,尤工書法,與唐寅、文徵明、徐禎卿并稱為“吳中四才子”。與文徵明、王寵同為明中期書家之代表。祝允明代表作有《太湖詩卷》、《箜篌引》、《赤壁賦》等。祝允明一生留下了很多詩文雜稿。《明史》本傳稱“著詩文集六十卷,其他雜著百余卷”,其中以《祝氏集略》三十卷、《懷星堂集》三十卷最為有名。

現藏于福建博物院積翠園藝術館的祝允明的《草書軸》,紙本,尺寸縱129厘米,橫33.5厘米。該書釋文:

“襄陽墨徑未曾乾,十里瀟湘五尺寬。極徑不禁苔露滑,漁衰長帶水云寒。澄澄僧眼連天碧,淡淡娥眉隔霧蜒。恐為醉翁當日寫,平山堂上雨中看。”

“逃暑應能暫閉關,未消兩托古玄攀,并拋杯酌方為懶,少事篇章恐礙閑。風隆一庭隣與葉,云開半面歸城山。浮生只說閑居易,隱比求名事更艱。枝山。”

《草書軸》下鈐印二方(朱文)“允明”、“祝枝山印”。

該書法作品自然流暢,大小字錯落,富于變化,其筆法和點畫結構顯示出祝允明對黃庭堅書法的精心研習,不僅得其形,而且得其神,雖矯邁翻騰,卻不劍拔弩張,大起大落之間,只覺有古雅恢弘之氣,章法參差錯落,上下左右呼應顧盼連成一氣,行距字距不甚清晰,細看卻又中心分明。只有學識涵養深厚的文人、技法爐火純青的書壇巨匠,才能達到如此高妙的境界。

四、王寵的《小楷折扇面》

王寵(1494-1533年),字履仁,號雅宜山人,吳縣(在今江蘇吳縣)人。其詩文皆精。書法初學蔡羽,后規范晉唐。楷書學虞世南、智永。行書學王獻之,融會貫通,合二成雅,自成一格。后人將他與祝允明、文征明并稱為“明代三書家”。

現藏于福建博物院積翠園藝術館的明王寵《小楷折扇面》,金箋本,尺寸為縱23厘米,橫49厘米。扇面釋文:

“舞衣初裁如白雪,滿堂香氣吹氤氳。游龍驚燕迥不群,朱顏微酡酒半醺。銀箏促柱斜斜分,鸞吟鳳語未始聞。秋風蕭蕭水沄沄,玉杯澹瀉青霞文。余光翻映桃花裙,高陽酒客心如焚。瑤釵掛纓日欲曛,邯鄲才人何足云。”

“雙旗欲度河熒熒。長空萬里倒列星。玉簫聲斷錦瑟停,七襄宛轉云冥冥。美人飄飄翔紫庭,中宵露坐羅圍屏。舉觴屬君君試聽,愿為枝上雙鵁鶄。當筵一笑千黃金,高堂燭滅風不寧。眾賓已醉淳于醒,今夕何夕諧百靈。”

扇面款題:右《七夕戲作白苧詞》二首,書于凈明軒,雅宜山人王寵。鈐印二方:朱文“□齋”、白文“王履吉印”。

此小楷書于金箋扇面,從整件作品看,字的大小、粗細雖然變化細微,但筆畫之間結構脫落,很多筆畫只寫一半,筆畫之間不相接搭,字體之內侵入很多空白,筆與筆之間有一種似連非連、若有若無的感覺,具有“疏淡、空靈”的文人情懷。其結體分散之中有凝聚,方正之中有傾斜。行筆緩,筆勢穩,筆畫圓潤,筆與筆之間有顧盼,但從不放縱,起筆和收筆很平穩,給人以工穩、緩慢又顯得空闊疏朗,筆勢精妙又感到潔凈、超逸的美感。整幅作品顯得樸拙內斂,秀逸婉麗,小巧而又雅致。

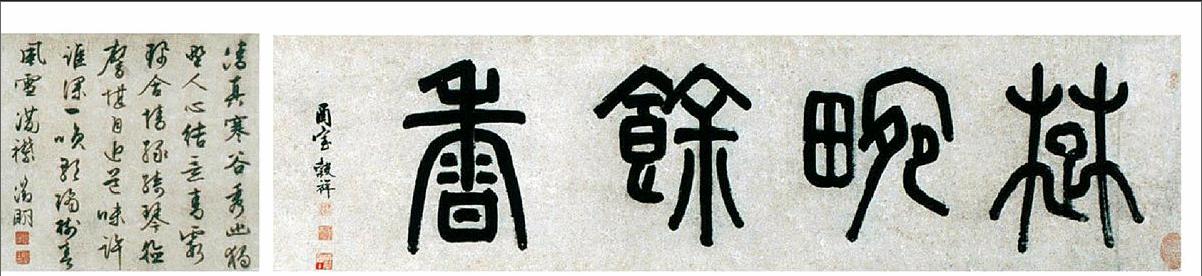

五、文彭的《行書折扇》

文彭(1498-1573年),字壽承,號三橋,別號漁陽子、三橋居士、國子先生,明湖廣衡山人,系籍長州(今江蘇蘇州),為文徵明長子。以明經廷試第一,授秀水訓導。官國子監博士。工書畫,尤精篆刻,能詩,有《博士詩集》。

文彭是明代“江南四大才子”之一文徵明的長子,家學淵博,才華出眾,詩文、書畫、篆刻均有造詣,被后人尊為我國篆刻藝術的開山鼻祖。

文彭的《行書折扇》,金箋本,尺寸為縱23厘米,橫51.1厘米。折扇釋文:

“仲夏新晴事事宜,定爐香熱海南奇。閑臨淳化羲之貼,細讀開元杜甫詩。石鼎颼颮時斗茗,松枰剝啄試圍棋。新篁脫粉芭蕉綠,不怕星星兩鬢絲。”

扇面款題:文彭;鈐印:朱文“文壽承氏”。

該行書作品閑散不失章法,錯落有致,神采風骨,雅致秀美,兼其父文徵明和孫過庭之長,甚見功力,顯示出文人書家所特有的修養與學識。

六、錢谷的《山水折扇》

錢谷(1508-1587年?),字叔寶,號馨室。江蘇吳縣(今蘇州)人。少孤貧失學,成年后追隨文徵明,工畫山水、蘭竹,意趣古淡,疏朗清新,風格近其師,其畫風蒼潤濃郁,而更為質樸粗重。工書法,筆力見功夫,揮灑自如,有屋漏之痕、折釵之勢。錢谷主張繪畫師法造化。他曾說:“丹青者,熔以法,模以天。”其代表作品有《竹亭對棋圖》、《虎丘小景圖》等,

現藏福建博物院積翠園藝術館的錢谷的《山水折扇面》,設色,金箋本,尺寸為縱22.5厘米,橫 49厘米。扇面題識:錢谷;鈐印:“叔寶”(白文);鈐收藏印:嵐英心賞(白文),積翠園主(白文)、陳英(朱文)。

該扇面作品遠處山巒起伏、點苔濃密,近景坡石上樹木挺秀、山巒樹木墨色濃淡相宜,遠山近水生機盎然,中間平緩的河流上飄著一葉小舟,一位老人坐在舟上獨自劃行,神情悠閑。整幅作品雅逸文靜,富有文人情趣。

七、陸治的《桃花燕子折扇面》

陸治(1496-1577年),字叔平,號包山子,明諸生。善山水、花鳥,為文徽明弟子,其山水畫尤長于構圖,自成一家,花鳥畫工寫兼能,所畫筆墨細秀,設色淡雅妍麗,風格清秀,開創文人畫工筆花鳥新格。其傳世作品有《花卉冊》、《竹林長夏圖》等。

現藏福建博物院積翠園藝術館的明代陸治的《桃花燕子折扇面》,設色,金箋本,尺寸為縱21.5厘米,橫48.3厘米。扇面鈐印:白文“陸氏□平”、“□□□”;鈐收藏印:嵐英心賞(白文),積翠園(白文)、陳英(朱文)。

該畫作工寫結合,扇面有鮮麗的桃花二支,枝下有一飛鳥,正張開翅膀,張嘴高鳴,顯得簡潔、質樸又富有生氣,特別雅致秀美。明代畫論家對其花鳥畫評價甚高,王世貞曾贊:“其于丹青之學,務出其胸中廳,以與古人角。一時好稱之,幾與文先生埒。”

八、錢貢的《對奕圖扇面》

錢貢,生卒年不詳,明代畫家,字禹方,號滄洲,江蘇吳縣(今蘇州人)。善山水、人物,文徽明弟子。山水出入于文徽明,尤長人物,繼承南宋劉、李一派及唐寅畫法。

福建博物院積翠園藝術館藏《對奕圖扇面》,該畫作設色, 金箋本,尺寸為縱21厘米,橫47厘米。扇面款題:錢貢;鈐印:“錢貢之印”(朱文)。

該畫作工寫結合,描繪山坡中的三棵古松樹下三位老人,兩位老者盤坐對弈,一位扶杖立于旁觀看,其杖上懸掛葫蘆一個。三位老者神情自若,聚精會神,以平順柔和的細筆來描繪文士景象,顯示出文人置身于世外的追求與高雅的情趣。該畫構圖適宜,遠景近景處理得當,生意盎然。

以上“吳門派”作品,屬于文人畫體系,作品中所注入的文學性與詩意風格使作品散發著文人特有的書卷氣息,是具有筆情墨韻的文人書畫精品,它們以詩書畫結合的方式表達人生的啟示。畫作中蘊涵著詩意的柔和氣氛與淡淡的鄉愁,給觀者以感染。這是與該畫派的書畫家接受良好的傳統文化的陶冶、注重自我品格的修養與完善、塑造清高的人格精神分不開的,同時它們也為這一時期的蘇州繪畫賦予了特殊的神采與風韻。“吳門派”書畫家具有豐茂英發的才情,在創作思想上,主張以書畫抒發胸臆、怡情養性,強調作品意境的構造和筆墨趣味的表達,重視藝術形式的審美意味,形成了抒情娟秀的書畫趣味,具有淡雅、秀麗、明快、清新的書畫風格。這些都是繼承了宋元文人畫的傳統,并在時代變化的條件下,加以更新和發展的結果。“吳門派”的大師們能夠將人文精神中的個人情感融合于繪畫作品之中,引發人們的想象,在體味情感的同時,通過繼承傳統、開拓創新來進一步品味其中的人文精神,從而體現出濃郁的生活氣息和審美趣味的世俗化。因此,可以說“吳門畫派”雖然崛起于明代中期,卻是明一代聲勢浩大、影響深遠、延續時間最長的文人畫派。

參考文獻:

[1]高居翰.江岸送別[M].上海:生活·讀書·新知三聯書店,2009.

[2]薛永年.中國美術簡史(新修訂本)[M].北京:中國青年出版社,2012.

[3]魯力.書畫鑒真[M]. 上海:上海文化出版社,1999.

[4]楊仁愷.中國書畫[M]. 上海:上海古籍出版社,2001.

[5]王楠,張佩如.書畫情緣[M]. 北京:解放軍文藝出版社,1997.

作者簡介:趙芳,福建博物院副研究員。