政要美食秀

周媌\整理

早在1825年,法國政治家和美食家,讓·安泰爾姆·布里亞─薩瓦蘭在他所著的《廚房里的哲學家》里就說過,食物從來都不是單純地滿足人們的口腹之欲,美食是一種政治手段,政治人物的飲食口味更是一種政治語言。

西方領導人用美食打造個人形象

在西方國家領導人的競選過程中,其競選團隊的重要工作之一便是審時度勢,嚴苛地規(guī)劃和塑造候選人的定位和形象。因為候選人的身份、來自哪里、其價值觀,都能從他的飲食中反映出來。此時,飲食口味就變成了使候選人形象更加人性化的重要手段。

拿奧巴馬來說,上任之后白宮廚房的行政主廚就換了一個菲律賓裔的女廚師,并不見得她的手藝有多動人,更重要的是她的身份特征恰如其分地表示了奧巴馬的出身與訴求。除此之外,奧巴馬還經常去光顧一些漢堡店,一飽口福之外還塑造了自己親民的形象。

再比如在德國,香腸這種隨手可以買到的美食也成了政治家們的道具。

前總理格哈德·施羅德就對付得了種類繁多的香腸:咖喱腸、烤腸、法蘭克香腸。在大塊朵頤的同時,施羅德總是傳遞出同樣的信息:我,施羅德,也是普通百姓。從我的一日三餐就能看出我是個什么樣的人。別在我面前提蔬菜!必要時,他甚至讓妻子多麗絲在漢諾威的一次慶典活動上喂自己吃薯條。這當然博得了在場群眾的好感,他讓選民在不知不覺中發(fā)現(xiàn),普通人愛吃的東西也很合領導人的胃口。

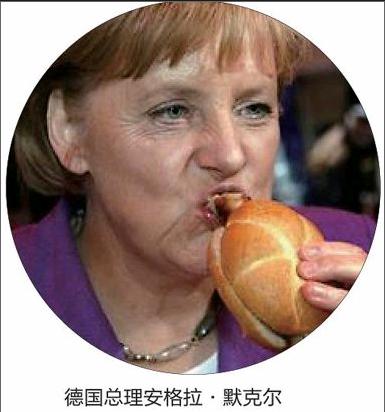

現(xiàn)任總理安格拉·默克爾在這種場合的表現(xiàn)跟前任一樣爽快。2007年,默克爾甚至作為第一位女賓參加了不來梅傳統(tǒng)的“海員聚餐”,活動長達5個小時。餐桌上擺著各種佳肴:鱈魚干、羽衣甘藍配香腸、比目魚和煎小牛肉、芹菜沙拉和柴郡干酪配鳀魚。默克爾表明自己吃得下這些高熱量食物的目的很明確:可以忍受這些食物而且腸胃不會造反的人,也有能力消化政治上的難題。

臺灣宴會菜單勾畫政治轉型軌跡

在寶島臺灣,回顧當局領導人的宴會菜單,菜式內容勾勒出了臺灣政治轉型的軌跡。

首先蔣介石時期,有中西兩種菜式,中式以川揚菜為主,例如黃燜嫩雞、東坡肉等等;至于蔣夫人宋美齡,則愛吃棗泥鍋餅。當時的菜式并不見臺灣地道風味,而且因為經歷戰(zhàn)亂,潛意識上可能擔心賓客吃不飽,餐點多半會有包子、饅頭、面、飯等,著重能夠飽肚。而蔣經國并不太喜歡應酬,因此很少舉行宴請,并多由其他人代為主持,而且崇尚儉樸,流行五菜一湯的“梅花餐”,奉行簡約。

到了李登輝時期,臺灣地區(qū)經濟起飛,財政寬裕,花得起錢,于是一反前一階段蔣經國時期的特色,不單宴請次數(shù)很多,而且重視排場,每場都會有魚翅、鮑魚、龍蝦等名貴菜式,而且菜式往往多達10道。

其后的陳水扁則更加關注菜的寓意。很多時候,甚至每一道菜式都賦予菜名,力求展現(xiàn)出政治意涵。2004年陳水扁的就職晚宴就是他登峰造極之作:冷盤用宜蘭鴨賞、高雄烏魚子、東港櫻花蝦以及臺南熏茶鵝,象征族群融合,起名“南北一家親”;用臺南虱目魚丸、花枝丸等做湯,名曰“全民慶團圓”;三道熱菜,“祥龍躍四海”、“揚眉皆如意”、“豐收年有余”;兩道甜點,既有改名“原鄉(xiāng)情意重”的客家粽,也有大甲芋頭酥、小米麻糬以及甜杏仁露搭配油條而成的“故鄉(xiāng)甜滋味”,連水果拼盤都被命名為“寶島四季鮮”。

除了重視寓意,本土牌也是陳水扁的拿手戲。以往宴會以中西菜式為主,陳水扁時期則呈現(xiàn)出臺灣飲食文化的多元性,彰顯“深入民間”。不僅派頭不再,設宴地點也多變,從圓山飯店、臺北賓館、中正紀念堂等正統(tǒng)地點,“出走”到各地知名餐館、學校(如高雄餐旅學院、明道技術學院等)。

菜單也變得本土味濃厚,許多小吃都躍上宴會舞臺,如高雄宴會吃烏魚子;宜蘭宴會,則有糕渣;另外,嘉義雞肉飯、新竹米粉貢丸、臺南甲仙芋頭等都曾上過宴會菜單。于是各縣市也就此有機會成為宴會的主角。由此看來,陳水扁取悅到很多臺灣本省人,不是沒有理由的。

而隨著臺灣經濟的低迷,陳水扁之后的馬英九則扎扎實實地走起了節(jié)儉風。2012年,馬英九連任成功,2012年5月20日舉行就職典禮,并在臺北圓山大飯店舉辦就職晚宴。晚宴沒有什么山珍海味,因為臺灣地區(qū)經濟低迷,民生困苦,所以就職宴也不能鋪張,反以簡約、儉樸為大原則。

與4年前比,每人預算從1800元新臺幣(1元新臺幣約合0.21元人民幣)調低至1600元,菜式也從9道減為8道,但這8道菜看似平平無奇,但其實卻有一番政治上的苦心。那就是所謂“在地”的考慮,盡量采用臺灣當?shù)氐奶厣巢娜腽偂J褂谩霸诘亍笔巢模梢詼p短食材運輸?shù)木嚯x,節(jié)能減碳,并且馬英九此舉用實際行動支持了當?shù)剞r業(yè)和漁業(yè),為農民和漁民打氣。此外,也可以為各縣市的旅游業(yè)起到宣傳效果。

作秀不成反丟官

一個可以預見的趨勢是,這些政要宴會的菜單里,有環(huán)境保育和倫理問題的食材越來越多地被剔除在外,政要們借此來表達自己執(zhí)政廉潔且生活健康。這其中的代表就是德國國防部長烏爾蘇拉·馮德萊恩,她連在談話節(jié)目中都不忘記號召德國人多吃蔬菜,健康飲食,她自己更是以身作則,不放過每個蘋果,就像一顆活生生的維生素炸彈。

不過前黑森州州長羅蘭·科赫在這方面就有問題了,他以業(yè)余廚藝愛好者的姿態(tài)在競選中亮相,試圖表現(xiàn)自己作為身穿圍裙的當家男人的親民一面。不過這種嘗試起到了反作用:反對派正好有機會痛批科赫傳播“惡心的菜譜”。

遙遠的中國,歷史上也有一位跟科赫一樣作秀不當,反而坑了自己的人。這人叫張衡,是唐朝四品官員。

話說這四品官員,本來不是正規(guī)國家干部,帶點編外的性質,長時間的等待后,張衡終于熬到要轉公務員編制,升三品的地步。

升官之前最緊要的是不要出事,張衡也小心翼翼地不做出格的事。然而,還是出事了。且說有一天,張大人退朝回來,經過長安的商業(yè)區(qū),路旁餅店一批蒸餅剛出爐,“路旁見蒸餅新熟”,饞得實在不行,心中在做著天人之爭:不行,我是國家干部,跟這些個小商小販交易,豈不是失了國家的體統(tǒng)?哎呀,熬不住啦,實在太香啦,不就吃一個蒸餅嗎,又不是貪污腐化,行賄受賄,對我的前程又有什么影響呢?

最后,舌尖的欲望戰(zhàn)勝官員形象的約束,他下馬買了幾個香噴噴的蒸餅,美滋滋地騎在馬上啃起來。殊不知,張大人的政治前途就止于這幾個餅了。

朝廷大員在大街上買蒸餅吃的非先進事跡傳開來了,沒想到街邊買零食的事,大唐政府的紀檢委員也管,專門負責糾風的御史在武則天面前奏了他一本。武則天也覺得挺丟臉,馬上批示:“流外出身,不許入三品”,編外干部出身,不準進入到三品大員的階層,相當于徹底喪失政治前途。這個吃貨,真是舌尖上小不忍就斷送前程。不過,從人性的角度而言,好吃才是王道,什么三品官銜于我如浮云,但愿張衡先生能如是安慰自己。