王巍,博物館造夢記

李俏云

王巍,1958年出生,漢族,美國福特姆大學經濟學博士,著名并購專家、中華全國工商聯并購協會會長、萬盟投資管理有限公司董事長、中國金融博物館理事長、中國股權投資基金協會秘書長。

王巍又去登山了!

這次是美國麥金利山,海拔6193米,北美洲的第一高峰。

風雪煎熬,食盡糧絕。20天瘦了5公斤。

他卻在微博上笑稱:“寒風徹骨自抖擻,烈日灼面亦從容。”

登山并不是其主業,中國并購教父、全國工商聯并購公會會長、中國金融博物館理事長,才是王巍在俗世中的身份,此外還將一個博物館書院打造得風生水起,辦的沙龍亦名流如云。

正如共識人物頒獎詞中所言:“他俠肝義膽,為推動金融啟蒙,傾囊打造民間性的金融博物館。他胸懷天下,且闖江湖,傾力構建溝通精英與草根的公益性平臺——金融書院。他是一位江湖文人,一位金融俠客,也是中國的并購教父。”

王巍受之欣然,卻未曾止步。

金融的力量

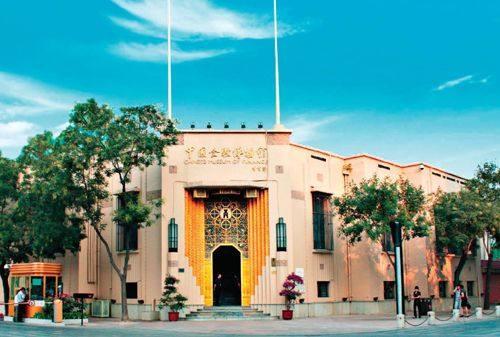

2010年6月9日,天津金融街解放北路29號,中國金融博物館開幕。

2200平方米的展示廳,30多張電視屏幕,從清朝的股票到民國的債券,從王莽改制到1997亞洲金融風暴,從清明上河圖、王熙鳳到卓文君,從1929年大蕭條到2008年金融危機,從美第奇家族到達·芬奇,從宋子文到私有化改造,一路看過去,還真有點魔幻電影的時光穿梭之感。

它的創始人便是王巍,沒人相信年屆知天命之年的他是認真的,他收藏的人民幣幣種還沒有女兒多。然而,他一做就是仨,中國金融博物館、中國基金博物館、國際金融博物館陸續在天津、蘇州、北京開館。

采訪王巍,便是以博物館的名義。

中國金融的歷史并不算短,從最早使用自然幣,到秦皇漢武統一幣制,宋代“交子”出現,直至半殖民半封建的清末三次金融風潮……金融史幾乎伴隨了整個中華文明的興衰史。

然而在此前,國內金融類博物館數量幾乎為零。官方博物館多以收藏為主,注重歷史和考據,面向專業人士和小圈子,忽視大眾的理解能力和現實世界。使人們在看到一大批令人眩暈的古幣和票證之后,依然很難感受到金融與我們日常生活的關聯。加之在中國經濟高速增長的背景之下,金融陰謀論盛行,人們對風險和變化尤為恐懼,甚至許多從事多年金融業務的人都習慣于用傳統思維方式來觀察總結市場內在規律,金融教育和資本觀念的普及嚴重缺乏。

創建金融博物館,王巍無疑是個“拓荒者”。為什么他要做這樣一件事?

一切源于四年前的一次紐約行,閑來無事,王巍有個逛博物館的習慣。這一次,他去的是紐約金融博物館。

“看完之后我好半天都沒說一句話,徹底被震撼了。”他說,“我們面對金融,長期處于蒙昧的狀態。在西方,金融是社會發展的不竭源泉,是主要的動力。從呂底亞古幣,到十字軍東征,到文藝復興,直至今天的華爾街。這是一條清晰的線索,是源源不斷地推進著社會的進步,推動著文明發展的主線。但是金融在中國不一樣,在中國的歷史上,金融從來都處于下等的位置。”他說,從古至今,人們都以談金融為恥,人們對金融持有完全不屑一顧的態度。士農工商,商最低。

“其實我們人生都離不開金融,戰爭、科學、藝術、政治、產業背后都是金融作為推動力。歷史社會的每一個技術進步,每一次文明提升,都離不開金融的支撐,從這一點上而言,我覺得做金融博物館是有使命感的。”

凱恩斯曾提到,如果以貨幣的角度來解釋歷史,那么,我們的歷史可能會被顛覆。此觀點深得王巍之心,“比如說中日甲午戰爭中國戰敗原因很多,但是,其金融因素卻很少提及。當年中日雙方都向歐洲買船打仗,因為自己技術不行,都沒錢,中國四處挪借,日本人則發債券,結果中國財力不濟,船都被日本人買了去。從制度上來看,中國是遲早要敗的,但如果中國懂金融,不會敗在那一場。”王巍說道,歷史是一面鏡子,需要不斷地拂拭。許多歷史事件在金融博物館中得到重新解讀,袁世凱不再是一心復辟的獨裁者,孔祥熙、宋子文更非只是大發國難財的官僚資產階級……

把金融變為一種文化

萬通控股的掌門人馮侖在《野蠻生長》中曾這樣形容他們這一代人:“資本家的工作崗位,無產階級的社會理想,流氓無產階級的生活習氣,士大夫的精神享受;喜歡坐小車,看小姐,聽小曲;崇尚學先進,傍大款,走正道。”

“士大夫的精神享受”一句王巍非常認同。

于是,金融博物館書院的誕生便順理成章。書院,顧名思義,是讀書的地方,讓人們從庸常的物質生活中遁出,進入永恒的精神世界。金融博物館書院,即王巍以中國金融博物館名義牽頭的讀書會。場地是老朋友華遠地產董事長任志強提供的,主講人也多是憑任志強和王巍面子請來的高端人士,從經濟學界的陳志武、吳曉靈、許小年,到歷史學界的袁偉時、朱學勤、雷頤,再到企業家柳傳志、馬云、王石……嘉賓自費,觀眾免費,開講三年來了二十多萬人旁聽。

在這里,他們談金融,談歷史,談文化,也談那一代人的憂愁和無可比擬的精神財富。

“我從來沒有想到,金融博物館書院能變成一種文化現象。任志強作為理事會主席,不僅提供場地,還擔任了一大部分推廣工作,這極大提升了博物館在社會上的影響。如今,金融博物館書院微博上的粉絲達到了17萬,每次博物館的活動,都會來很多的熱心讀者,都有成千上萬的人在網上觀看。每一次講座的視頻,都有四五百萬的點擊量。金融博物館的受眾已經是一個非常龐大的群體了。”王巍籌備第一個博物館時的初衷,得到了雙倍回饋。

類似的公共討論平臺,類似的公眾討論氛圍,類似的影響力及成熟的運作,在之前的中國社會并不多見。因此,讀書會在一定程度上填補了一些空白。王巍并不避諱自己對博物館“名人效應”的看重,這是獲取社會關注的方式,也可以說是一條捷徑。吳曉靈、夏斌、陳志武、許小年、張維迎等財經界知名人士,均在金融博物館的顧問團隊中,目前任志強加盟擔任中國金融博物館書院理事會主席,這些都是博物館提升社會影響力的策略。

在讀書會之后,第二個品牌活動也緊鑼密鼓籌劃出來,取的是“閱讀豐富人生,江湖洞悉天下”之意,謂之“江湖”沙龍。2012年11月1日,它驚艷發聲,各界名人在這里用草根語言敘事,痛抒家國情懷。

無數的書會、精品的沙龍直令王巍以及他苦心經營的博物館聲名遠播。2012年底中國金融博物館書院獲得《新周刊》評選的“2012優化生活貢獻獎”;2013年又獲得《華爾街日報》中文版的“中國創新人物獎”。連作為嘉賓的王石都稱:“這兒感覺像梁山聚義,和傳統印象當中的博物館是不一樣的,這種氣氛有點特別,也很親切。”

幾年前,上海有家媒體把王巍形容成金融浪子,也有人將他說成是體制內的“壞人”,還有“舉火把的人”“金融掃盲教頭”等等不一而足,王巍不置可否。他更關注于做事本身:“牌的好壞我沒辦法決定,但是抓到這手牌,我一定把它打到最好。”