帶你重新認識身邊的香港

用“機關算盡”來形容劉斯杰的立體書作品,或許不那么貼切,卻也能體現出一部分包含在這些作品中的縝密構思。他的每部作品,多則十幾版,少則六版,能讓人在東開西折、上翻下掀的過程中,領略到無限的乾坤。

辭掉高薪的穩定工作,全身心投入自己并不熟悉的立體書創作中去,也許是劉斯杰迄今為止做過的最瘋狂的一件事。在他斯文平靜的外表下,蘊藏著對立體書創作的無限激情。有感于這座他生于斯長于斯的城市每天都在不斷發生著的變化,劉斯杰希望通過自己的方式來記錄身邊正在消逝的事物。雖然是一個土生土長的香港人,但劉斯杰覺得自己對這座城市其實很陌生,而事實上,多數香港人都和他一樣——每天走在同一條街道上,卻對周遭的景物鮮少關注,直到某一天,突然發現記憶中一直都在那里的某個事物消失了,此時再嘗試著回憶其中細節,卻發現自己一無所知。劉斯杰就是在這樣的景物變遷中,驚覺自己對這座城市的不了解。于是,喚起香港人“重新認識自己的地方”的熱情,也成了劉斯杰創作立體書的最大動機。

立體書是多方智慧激蕩的成果

由于毫無制作立體書的經驗,劉斯杰只能買來國外的經典立體書,自己琢磨制作的方法和竅門。其中經歷的困難和失敗無需贅言,所幸憑借著多年的美術功底和堅持到底的韌勁,劉斯杰得以帶著他制作成功的三個“房子”,參加了由新鴻基地產和香港三聯書店合辦的第二屆“年輕作家創作比賽”。這是一項旨在鼓勵年輕人創作、幫助年輕人出書的比賽,因此即使當時劉斯杰的參賽作品只能算是半成品,但這三座設計精良、細致入微的紙上“建筑”,以及一份言之鑿鑿的計劃書,讓香港三聯書店的編輯們看到了立體書的廣闊前景。當時他的作品得到了賽會八名評委的一致通過,得到了將作品出版成書的機會。

但立體書畢竟與傳統圖書不同,在整個出版流程中,作者依然起著最為關鍵的作用,而出版社則扮演溝通、協調的角色。香港三聯書店編輯李毓琪介紹說,在“香港彈起”的出版過程中,“主要是由劉斯杰提出一些他感興趣的話題,我們再討論這個題目的可行度或吸引度,確定了題目之后,他會再去搜集資料。”書中的各類機關、組裝等都是劉斯杰自己構思、設計的,因為立體書涉及了較多制作層面的工作,因此他除了與出版社商討主題之外,也需要和負責印刷、裝幀的部門討論某個做法(機關)是否可行,或是怎樣設置效果才會更好。也正因為這一過程牽涉到了多方,所以立體書的完成最花費的還是時間,“我們需要做很多相關測試,這其中作者、出版社、制作部門或印刷廠方面都要互相配合。”因此,劉斯杰的每一本立體書,不但是他創意的集結,更是多方智慧激蕩的成果。

但與外國立體書由紙藝工程師和一組研發團隊合作的流程式操作不同,各處細節的設置、機關的設計,都需要劉斯杰自己一個人來完成。據了解,劉斯杰做立體書時,首先要畫好草圖,然后再考慮如何設置機關讓景象“站”起來,并做成模型;當試驗多次,模型的所有機關都基本可行之后,再將所有組件拆解、編號、掃描,存入電腦定稿,然后再組裝,檢驗榫位是否準確,確保每一個場景都能實現立體化。這一過程中需要經過無數次的試驗,甚至包括選擇多厚的紙才能讓景物彈起,這也需要經歷很多次失敗的過程。也正是因為這樣,每一本立體書的復雜程度都很高,因此出版社會先做出一個模板,無論是組裝或是機關設置,都會再經過試驗,“確定整本書的實現沒有問題,之后才會批量生產”。

從細節處“彈起”一座城

當“雞蛋仔”“報紙檔”“咖喱魚蛋”“臭豆腐”等香港特色小吃攤鋪紛紛從劉斯杰的立體書中“彈起”,呈現在讀者眼前的是熱鬧的香港街道和誘人的美食,以及不少業已逝去的本土文化。

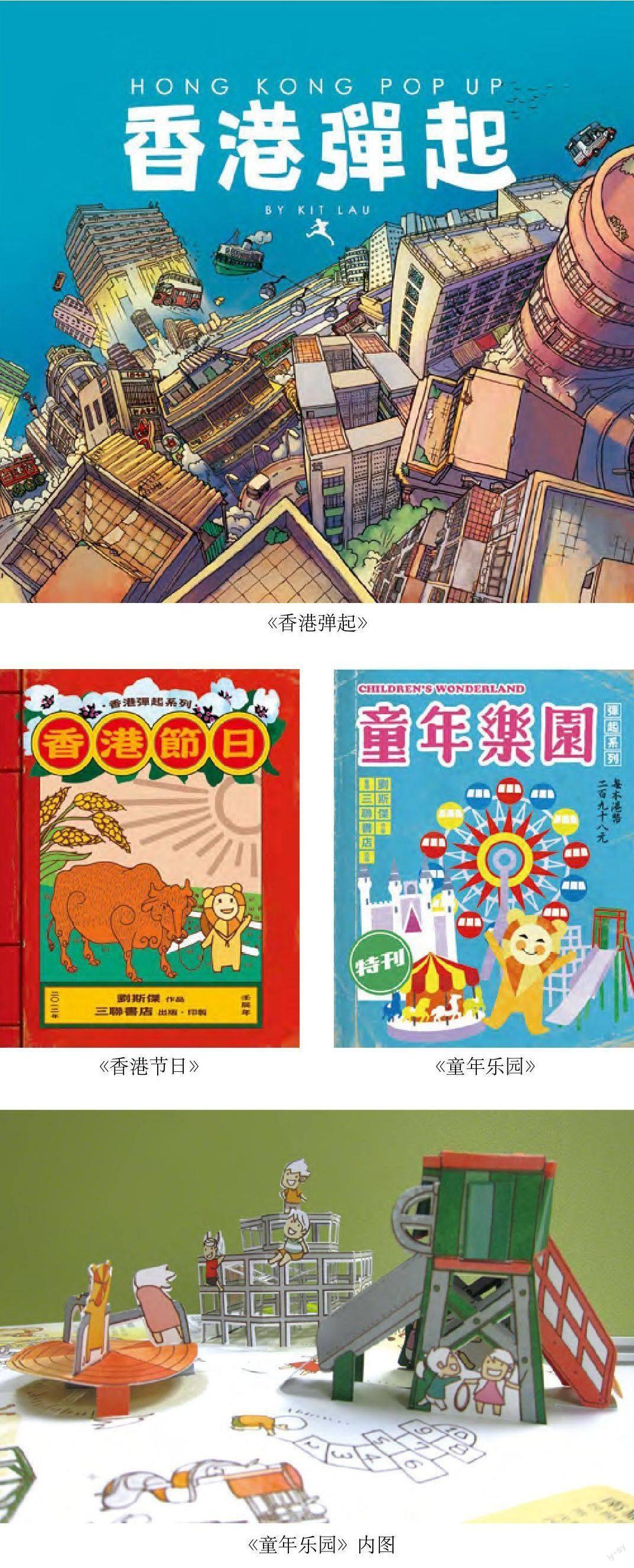

香港的城市景觀“撲面而來”,正是在翻看“香港彈起”系列時最大的閱讀感受。除了與立體書本身所具備的“立體”效果密切相關之外,劉斯杰細心設置的各種細節對于逼真的呈現效果也是功不可沒。在劉斯杰看來,“香港彈起”就像是一部生活劇,而生活往往就是體現在家長里短的細節之處,可謂細微處見真情。在他的理解中,“香港彈起”系列是嘗試以某一個切面來解釋一個城市的大層面,“香港之所以有今天的面貌,并不是三言兩語可以講清楚的。我就選擇出一種完全不同的切面去講這個故事(語出2012年臺灣“立體書的異想世界·劉斯杰‘彈起講座”,下同)。”以《香港彈起》為例,劉斯杰選擇香港人最關心的房屋作為切入點,分六章介紹了一家三代住過的房子,包括廣式唐樓、木屋、徙置區、九龍城寨、公屋、商住洋樓等六種典型的香港建筑,每一章翻開為左右兩面,厚厚的硬紙粘合而成的建筑物躍然紙上。除了繁復的紙藝之外,其中的某些細節設置更是讓人嘆為觀止。

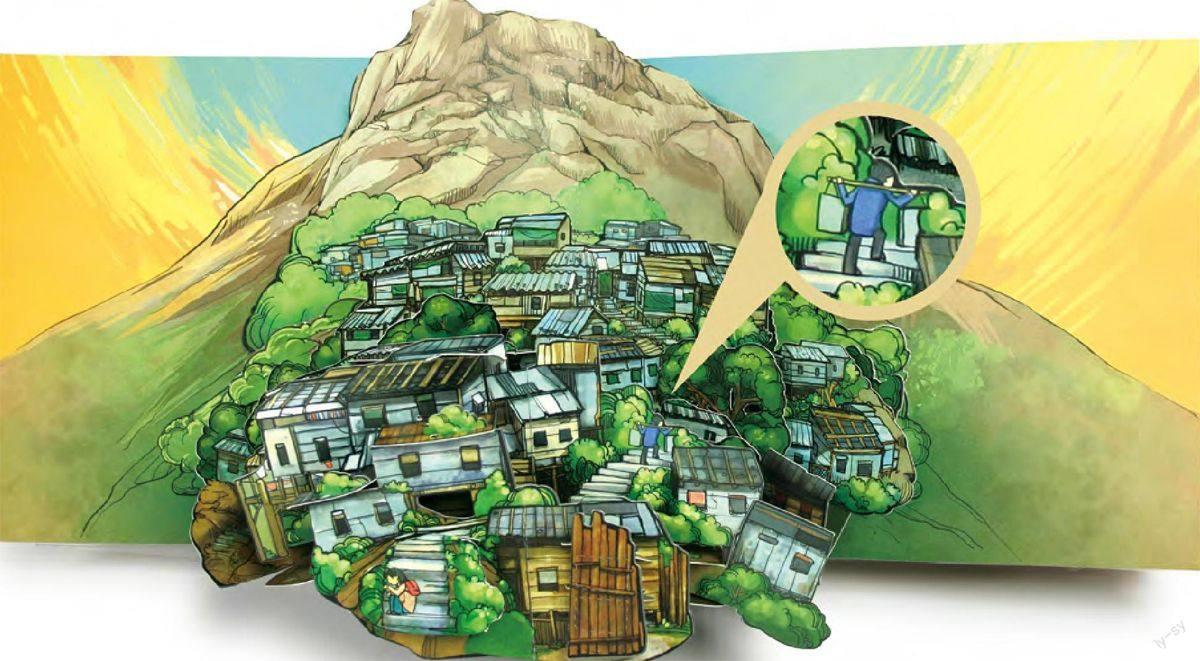

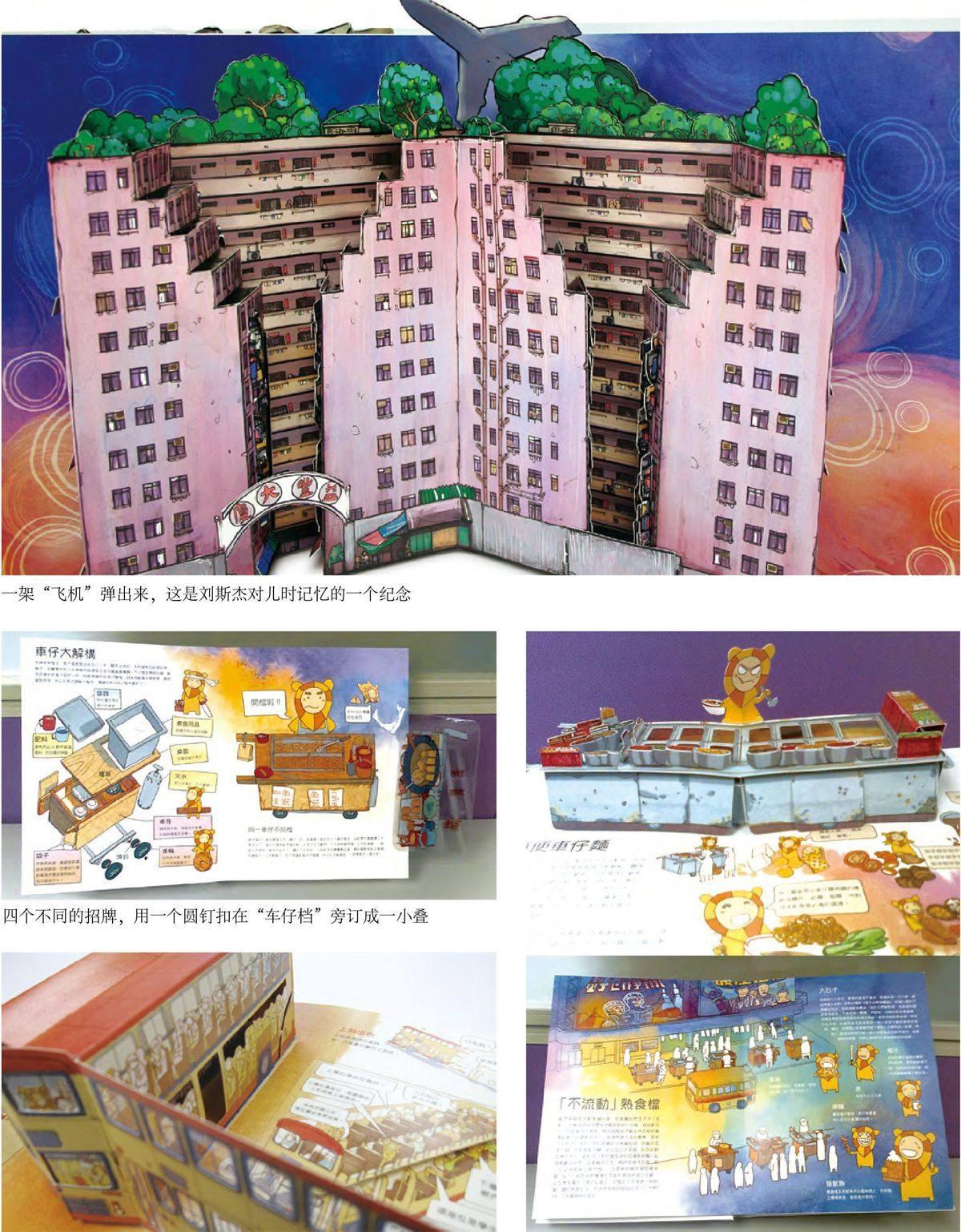

比如在呈現木屋區時,在書上可以看到一個老人家擔水上山的圖像,而這樣一個細節正反映出了當年木屋區的生活狀況,“因為那時候木屋區沒有自來水供應,每個人需要拿兩個桶去擔水”,這樣一個細節足夠喚起所有曾經在木屋區居住過的人的古老記憶。而在表現九龍城寨時,為了體現建筑物和人口都很密集的感覺,劉斯杰也煞費苦心,“因為立體書的頁面是有限的,我必須用盡所有可能的位置來體現,所以就用一種強烈的透視手法來表現房屋的密集,比如用比較暗的色調來呈現建筑物當中越來越深入的效果,從而讓讀者體會到那里面是非常擁擠而且非常臟的。”值得一提的是,如果將書半開半閉著,從上往下看建筑物的內部,能看到縱橫交錯的天線,“這樣就能重現頭頂上天線密布的透視感”。再如“公屋”一章,將左右兩頁翻開后,會有一架“飛機”彈出來,這也是劉斯杰對兒時記憶的一個紀念,“那時候機場很接近城市,每天都能看到飛機從頭頂飛過。而現在機場搬到了遠離城市的地方,這樣的情景已經看不到了,所以我想重現它。”

而在“香港彈起”系列的其他作品中,這種細節處的用心也隨處可見。比如在《車仔檔》中,分別代表著炭燒、咖喱魚蛋、牛雜、臭豆腐等四個不同的招牌,用一個圓釘扣在“車仔檔”旁訂成一小疊,讀者可以自己動手將不同招牌套在“車仔檔”上,讓“車仔檔”轉賣不同的小吃;在《陸上公共交通》中,雙層巴士的側面可以打開,上一層也可以掀開,讓讀者看到車中各個位置的乘客的各色表情……因此,雖然“香港彈起”的每一本作品頁數都不多,卻能通過將景物賦予立體的呈現,并加入細致入微的細節展現,來達到長話短說、深入淺出的效果。而熟悉劉斯杰作品的讀者,一定都會發現不少作品中都有一只小獅子的卡通形象,比如車仔檔的老板,或是在馬路邊等電車的行人。這個細節也是劉斯杰對于過往記憶的一種表現方式,“以前我家所在的木屋區上有一座獅子山,那座山的形狀看起來仿佛有只獅子伏在山頭,俯瞰整個香港。于是我就將獅子山變作一個小獅子,來講述香港的變遷,講述我們的生活。”我們可以將這個小獅子看作是作者自己的化身,他把關于香港的全部記憶都化作立體作品,把自己也代入書中,描繪著這座大家共同生活的城市,敘述著每個人心中不盡相同的香港故事。

從不同視角看香港

如果你只是把《香港彈起》看作一部簡單的立體書作品,那就太過片面了。除了書中的細節處引人入勝之外,對于整部作品所要表達的概念,劉斯杰也有自己的全面安排,“這整本書不是作為一個個獨立作品而存在的,而是一個整體。翻看這本書,你需要不停地轉換角度,比如像看普通書那樣從平面上看,或將書本稍微往前傾一點來看,或是把整本書攤開來放平著看,或是需要你把臉湊上去看,又或是把書立起來看……我嘗試找不同的角度,而這些角度也包括了作者希望讀者怎樣去看待這本書。《香港彈起》就希望讀者能不斷轉換角度,從不同的視角來觀察香港。”

此外,他也會在可行性容許的范圍內,不斷嘗試更多立體書呈現的可能,于是,我們有幸可以看到能夠發出熟悉音樂的雪糕車,看到發光的火龍。而這些努力,也讓書的內容越發“立體化”起來,李毓琪覺得,這也是立體書最迷人之處,“比如《香港節日》里的舞火龍,里面安裝了光纖,能夠發出亮光,很能表現出節日的氣氛,會讓讀者立體地看到某件事情,從而有一種視覺沖擊,使那件事更讓人印象深刻。這就好比看電影,2D和3D的效果會很不同。”這種全方位的視覺效果,賦予了劉斯杰的作品與眾不同的吸引力,自從他的第一部作品問世以來,每部新作都在市場上備受關注。“立體書的出版需要投入很多方面的力量,跟做一本普通的書大不一樣,尤其是香港本土原創的立體書。所以每次香港書展,我們的展位都很受關注,大家都在尋找劉斯杰的作品。”在李毓琪看來,劉斯杰的立體書已經超越了“書”的范疇,而更像是一個收藏,一個香港文化的結集。

目前劉斯杰正在抓緊制作新的立體書作品,爭取在今年香港書展上亮相。他將以何種形式為讀者帶來新的驚喜,讓我們拭目以待。