我國液體乳行業質量調研報告

文/邢朝宏

【食品質量狀況調研報告 第14期】

我國液體乳行業質量調研報告

文/邢朝宏

乳制品是指以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料,經加工而成的各種產品。乳和乳制品是人們非常喜愛的日常食品之一。本調研報告主要圍繞液體乳行業概況、質量安全現狀、涉及標準和建議來進行展開。

一、液體乳行業概述

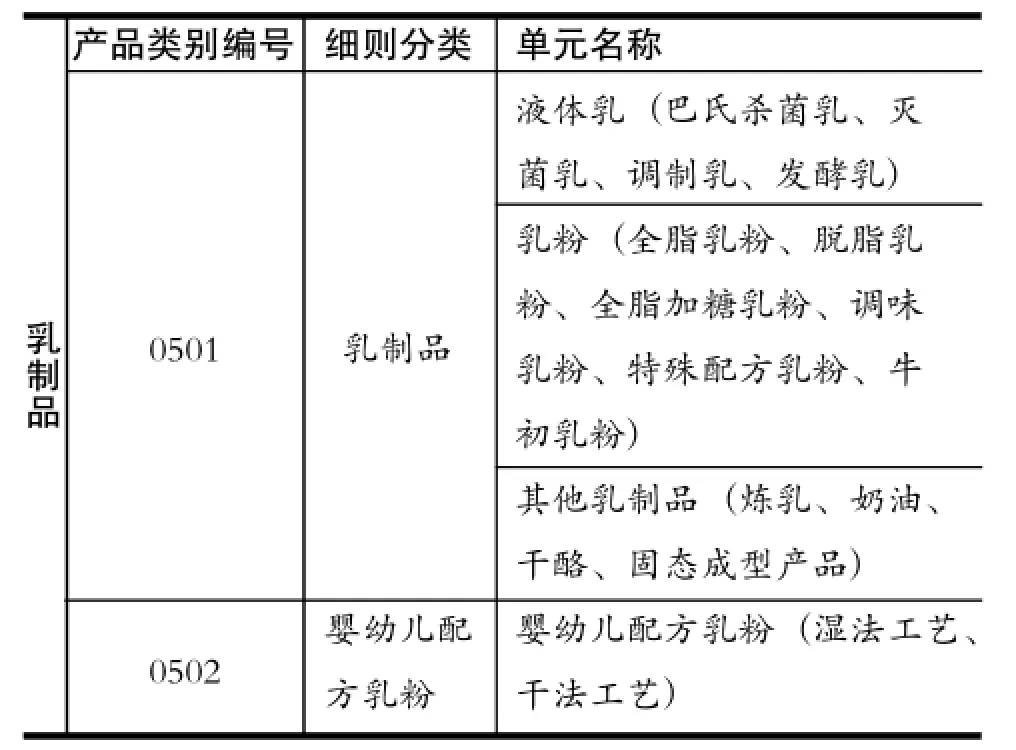

目前,國內一直都沒有頒布乳制品的分類國家標準,根據食品質量安全市場準入制度(QS)食品分類表,乳制品分類如表1所示。

表1 乳制品產品QS分類

從表1可以看出,液體乳主要包括4類:巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳及發酵乳。

巴氏殺菌乳,僅以生牛(羊)乳為原料,經巴氏殺菌等工序制得的液體產品。

滅菌乳,按工藝又分為超高溫滅菌乳和保持滅菌乳。超高溫滅菌乳是以生牛(羊)乳為原料,添加或不添加復原乳,在連續流動的狀態下,加熱到至少132℃并保持很短時間的滅菌,再經無菌罐裝等工序制成的液體產品。保持滅菌乳是以生牛(羊)乳為原料,添加或不添加復原乳,無論是否經過預熱處理,在罐裝并密封后經滅菌等工序制成的液體產品。

調制乳,以不低于80%的生牛(羊)乳或復原乳為主要原料,添加其他原料或食品添加劑或營養強化劑,采用適當的殺菌或滅菌等工序制成的液體產品。

發酵乳,以生牛(羊)乳或乳粉為原料,經殺菌、發酵后制成的pH值降低的產品,分為酸乳、風味發酵乳和風味酸乳。酸乳以生牛(羊)乳或乳粉為原料,經殺菌、接種嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌(德氏乳桿菌保加利亞亞種)發酵制成的產品;風味發酵乳以80%以上生牛(羊)乳或乳粉為原料,添加其他原料,經殺菌、發酵后pH值降低,發酵前或后添加或不添加食品添加劑、營養強化劑、果蔬、谷物等制成的產品;風味酸乳是以80%以上生牛(羊)乳或乳粉為原料,添加其他原料,經殺菌、接種嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌發酵前或后添加或不添加食品添加劑、營養強化劑、果蔬、谷物等制成的產品。

近幾年來,我國乳制品行業發展迅猛,是食品工業中發展最快的行業之一,它的分布不僅體現了行業特點,也體現了區域特征,是行業和區域特征二者結合的充分體現。根據中國乳制品工業協會統計提交數據來看,我國產奶量較大省份主要分布在華北、華東、東北地區,前五位分別是內蒙古自治區、黑龍江省、河北省、河南省、山東省。乳制品產量前5位分別是內蒙古自治區、山東省、河北省、黑龍江省、河南省。其中山東省、河北省的區域經濟發展較快,乳品加工業比較發達,交通便利,產品消費量大。根據國家統計局快報數據顯示,2013年12月底,全國658家規模以上企業,主營業務收入為2 831.6億元,同比增長14.16%,乳制品產量2 698.03萬噸,同比增長5.15%。與此同時,391家液體乳生產企業液體乳產量2 336萬噸,同比增長7.01%。

“十一五”期間,我國乳制品產品結構發生較大變化。2005年液體乳中,殺菌乳、滅菌乳、發酵乳產品所占比例分別是17.9%、66.6%、15.5%,到2011年變成了20.2%、60.3%、19.5%,殺菌乳、發酵乳產品所占比例明顯上升。“十一五”期間,雖然我國乳業一直處于快速發展,但由于管理制度的建立相對滯后、消費市場發展不同步、現代化奶源基地建設發展慢等諸多因素,導致了加工企業建設失控、重復建設現象嚴重,市場出現了結構性、局部性產品過剩,價格大戰、惡性競爭等現象周而復始。奶源緊張與季節性、局部性過剩同時存在,原料乳摻雜、使假現象屢有發生,以至爆發了“三聚氰胺”事件。該事件使我國乳業遭受歷史上最嚴重的打擊,行業信譽發生危機,消費者信心降到了最低點,生產和銷售遭受重大損失。2009年以來,黨中央、國務院為了保障乳制品的質量安全,重塑消費者信心,維護乳業健康穩定發展,迅速制定了一系列政策措施,對奶牛養殖、原料乳收購、產品質量安全監管、完善法規標準、行業清理整頓、企業重新核發生產許可證等各個環節進行整改和提升。

二、我國液體乳行業質量安全現狀

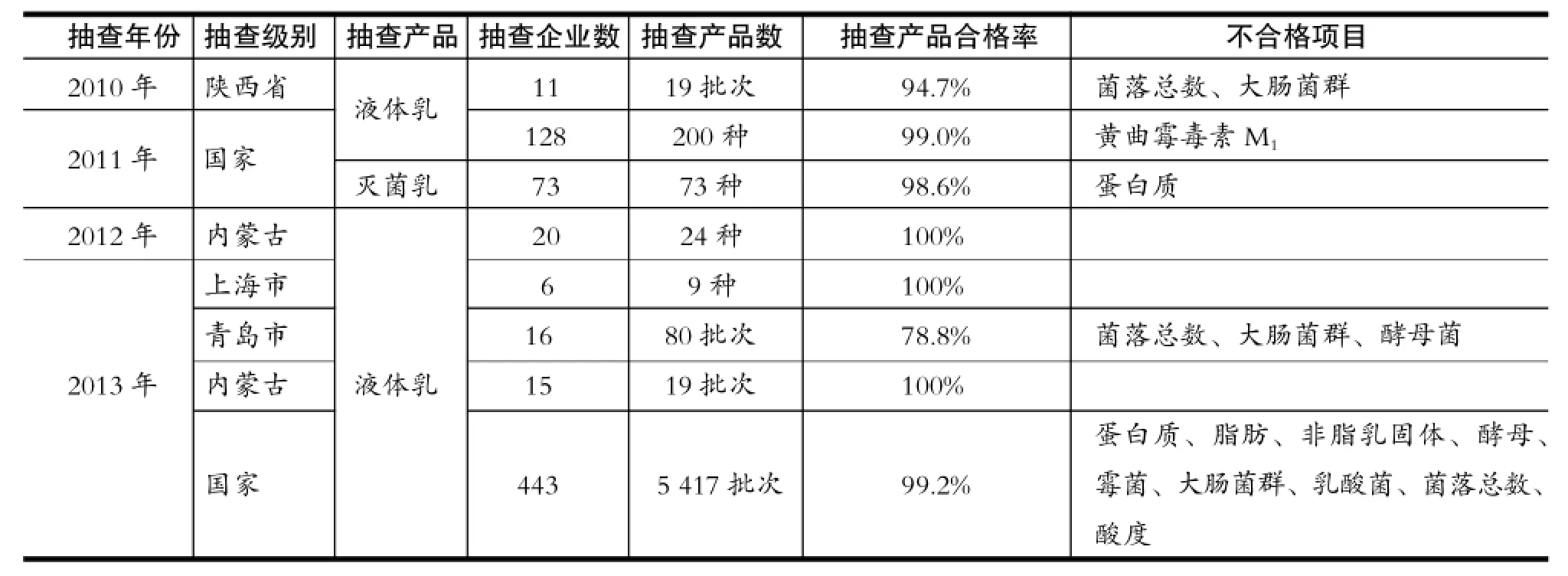

近年來,我國對乳制品行業的監管日趨嚴格,每年都開展國家監督抽查、國家風險監控等。表2列舉了近幾年液體乳國家級及部分省市監督抽查情況。

從表2中可以看出,近年來監督抽查反映出的一些質量問題。

①微生物超標。食品有可能被多種微生物污染,食品中菌落總數的多少,直接反映出食品的衛生質量。從食品衛生觀點來看,菌落總數越多,病原菌污染的可能性愈大,說明食品質量越差。菌落總數不合格的主要原因:一是跟原料有關,對原材料生產、儲藏、運輸的衛生環境條件把控不嚴;二是跟生產工藝有關,企業沒有按照生產工藝條件要求進行生產,生產環境差,生產工具清潔不徹底,細菌容易繁殖;三是跟產品的包裝密封性有關,密封性不好,容易造成二次污染;四是跟產品的貯藏條件有關,貯藏的條件達不到要求,細菌會迅速繁殖。

從抽檢結果可以看出,部分產品大腸菌群不合格。大腸菌群是一群在36℃條件下培養48 h能發酵乳糖、產酸產氣的需氧和兼性厭氧革蘭氏陰性無芽胞桿菌。該菌群主要來源于人畜糞便,用以評價食品的衛生狀況,可推斷食品是否被腸道致病菌污染。凡是大腸菌群數超過規定限量的食品,即可確定其在衛生學上是不合格的,食用該食品是不安全的。大腸菌群超標,在一定程度上反映了乳制品在原料、生產加工、運輸、保存等過程中的衛生狀況沒達到相關標準要求,受到了污染。

表2 近年來部分地區液體乳質量抽查情況

另外,抽檢結果還發現有霉菌、酵母超標。霉菌和酵母廣布于外界環境中,在食品上可以作為正常菌種的一部分,或者作為空氣傳播性污染物。各類食品由于遭受霉菌和酵母的浸染,常常發生變質。有些霉菌和酵母的有毒代謝產物可能會引起各種急性和慢性中毒。造成霉菌和酵母超標的主要原因:一是生產企業的自身原因,如加工結束后的滅菌處理不夠徹底;二是運輸過程中的環境因素,潮濕、溫度較高等都為霉菌和酵母的大量繁殖提供了有利條件;三是產品原輔料本身已經霉變。

②黃曲霉毒素M1指標。黃曲霉毒素是黃曲霉和寄生曲霉菌的代謝產物之一,M1是這些產物中的一種,多在奶制品中發現。對于液態奶產品中檢出超標的黃曲霉毒素M1來說,一是可能儲存不當,或加工、運輸過程中受到污染,長出霉菌;二是奶牛食用的飼料中可能含有過量黃曲霉毒素M1,經過消化吸收后,在產奶過程中轉移至牛奶中。黃曲霉毒素被動物食用后,一部分會蓄積在動物的體內,另一部分則會轉化到乳汁和尿液中,轉化率一般為3.45%~11.45%。

③乳酸菌不達標。乳酸菌是一類可發酵糖主要產生大量乳酸的細菌的通稱。主要包含乳桿菌屬、雙歧桿菌屬和鏈球菌屬。乳制品在生產過程中未嚴格按照生產工藝操作或在運輸、銷售等環節沒能達到相應條件都會造成乳酸菌數不達標。

④酸度指標。酸度反映了液態乳、發酵乳的質量,液態乳酸度偏低的原因可能是由于液態乳的生產過程中需要用到堿性清洗劑對生產流水線的管路進行定時清洗,如果生產控制不嚴可能出現堿性清洗劑污染成品的情況;發酵乳酸度偏低則可能由于發酵生產工藝中控制不嚴格造成。

⑤蛋白質、脂肪、非脂乳固體指標。蛋白質、脂肪、非脂乳固體是衡量營養成分的重要指標,是引導消費者正確消費的重要依據。這些含量不達標的原因主要是少數企業沒有嚴格按照標準組織生產,偷工減料,或使用價格低廉的不合格原材料代替價格較高的優質原材料等。蛋白質、脂肪含量、非脂乳固體不達標,可能會造成產品達不到宣稱的營養作用,使用了劣質原料,長期飲用可能會對身體健康造成危害。

三、液體乳相關標準

我國現有的液體乳產品標準有:GB 19645-2010《食品安全國家標準巴氏殺菌乳》、GB 25190-2010《食品安全國家標準滅菌乳》、GB 25191-2010《食品安全國家標準調制乳》、GB 19302-2010《食品安全國家標準發酵乳》、NY 5140-2005《無公害食品液態乳》和NY 5045-2008《無公害食品生鮮牛乳》等。

我國現有的適用于液體乳的真菌毒素標準是GB 2761-2011《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》,污染物限量標準有GB 2762-2012《食品安全國家標準食品中污染物限量》。衛生部發布2011年第10號《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》中規定了液體乳中三聚氰胺的限量值為2.5 mg/kg。

我國現有關于液體乳的檢測方法標準有:GB/T 22388-2008《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法》、GB 5413.3-2010《食品安全國家標準嬰幼兒食品和乳品中脂肪的測定》、GB 5413.33-2010《食品安全國家標準生乳相對密度的測定》、GB 5413.34-2010《食品安全國家標準乳和乳制品酸度的測定》、GB 5413.37-2010《食品安全國家標準乳和乳制品中黃曲霉毒素M1的測定》、GB 5413.39-2010《乳和乳制品中非脂乳固體的測定》、NY/T 800-2004《生鮮牛乳中體細胞測定方法》、NY/T 939-2005《巴氏殺菌乳UHT滅菌乳中復原乳的鑒定》。

我國現有的乳制品生產規范標準有:GB 12693-2010《食品安全國家標準乳制品良好生產規范》、GB 2760-2011《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》等。GB 2760-2011規定了液體乳中允許添加的添加劑及限量要求。

四、對液體乳行業監管的建議

發展可控奶源,建設奶源基地是保障產品質量安全的重要措施,也是密切產業鏈的必由之路。“十二五”期間,根據中國乳業協會的規劃,各乳制品加工企業將繼續把奶源基地建設、發展自控奶源作為企業發展的重點。與之相應的監管政策,同樣應結合規模化養殖的趨勢,引導企業借此機會,從以下幾個方面繼續加強對原奶質量的控制。

①加強對飼料的監測,規范獸藥使用

只有保證飼料的質量安全,才能從第一環節避免獸藥如抗生素、激素殘留,也能防范黃曲霉毒素的產生。應定期和不定期對飼料質量進行檢測,大力提倡并合理地飼喂無公害的飼料和添加劑。開發新一代高效安全的抗菌劑,以代替(淘汰)抗生素在奶牛細菌性疾病防治中的應用。杜絕使用發霉牧草或飼料。

②督促企業嚴把原料關,加大原料風險監測力度

乳制品生產企業是乳制品質量安全第一責任者。企業應當具備自建自控奶源的能力,加強關注從草場、奶牛、牧民、擠奶和收儲等各環節,把關應從原奶收儲檢測第一道開始,以確保生鮮乳質量。確保生鮮乳生產、收購、貯存、運輸、銷售過程中禁止添加任何物質,建立生鮮乳進貨查驗制度,對不合格生鮮乳應予以銷毀或者采取無害化處理措施。防止不合格生鮮乳流入市場。

相關管理部門應認真貫徹《乳制品工業產業政策》、《乳品質量安全監督管理條例》等要求,嚴格執行行業準入條件,制止盲目重復建設現象的發生;應當根據乳品質量安全國家標準、疾病信息、監管信息等,對發現添加或者可能添加到乳品中的非食品用化學物質和其他可能危害人體健康的物質,組織協調有關部門開展風險評估,并采取相應的監測、檢測和監督措施。有關行業協會應當加強行業自律,推動行業誠信建設,引導、規范乳制品生產企業和銷售者依法生產經營。

監管部門要加強生產加工環節的日常質量安全監管巡查,認真做好巡查、回訪、監督檢查記錄。要督促幫助乳制品生產企業完善各項制度。

要嚴格監督抽檢和風險監測,加大風險監測的面和深度,提高數據分析的科學性,對監測結果進行客觀、全面分析和評判。各部門協調一致,對風險進行評估和處置。堅決打擊乳品生產加工環節摻雜、造假等違法行為。對加入非食品用化學物質或其他可能危害人體健康的物質,或者存在嚴重違法違紀行為的企業,要從重處罰。

(作者單位:上海市質量監督檢驗技術研究院國家食品質量監督檢驗中心(上海))