教育的本質和功能

黃濟+于超+姜旭

在《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》中,第42條“深化教育領域綜合改革”對教育方針和教育內容以及當前教育中存在的問題,做出了原則指示和具體規定,我們在學習后深受教育和啟發。現就我們所想到的教育理論和實際問題,根據歷史經驗和現實存在的問題,提出幾點不成熟的意見。下文就教育的本質和功能問題談一點意見,作為教育改革的建言,供決策同志參考。

要辦好的教育,首先要回答“什么是教育?”這一基本問題。翻開中外教育史,對教育的本質和功能的論述,可以找到千百條[1]。在“文化大革命”后也曾經進行過有關教育本質的討論,今天對這一問題仍在不同的形式下進行著研討。概言之,教育是培養人的社會活動,為人類社會所特有(在最高級的動物中,也不存在著教育活動),而且是人人所共享的(在不同形式中接受教育),因而對教育與社會和人的三邊關系的全面研討,是全面地、科學地理解教育的本質和功能的核心問題和關鍵所在。

列寧在《什么是人民之友以及他們如何攻擊社會民主主義者》一文中,提出“教育是社會生活永恒的和普遍的范疇”,說明教育是人類社會所特有和人人所共享的;但在馬克思列寧主義的著作中,又反復地說明了教育又是一個歷史的范疇,在階級社會中又具有階級性的本質特點和為階級斗爭服務的特殊功能。楊賢江(化名李浩吾)在《新教育大綱》中提出:教育是人類營謀社會生活的手段,在階級社會中,又是階級斗爭的工具。這同馬克思列寧主義的觀點是完全一致的。

在關于人的問題上,馬克思主義并不忽視對人的自然本質的研討。馬克思和恩格斯在《德意志意識形態》一文中,肯定了人首先是作為肉體的存在;恩格斯在《從猿到人》一文中,詳細地論述了從猿到人的發展歷程,他們在論述人的自然本質的時候,總是以發展的觀點,納入社會歷史的發展過程中來論述人的發展;在論教育與社會和人的三邊關系中,重點在論述教育與人的發展的社會制約性,這應當是對教育和人的社會發展的歷史唯物主義觀點。

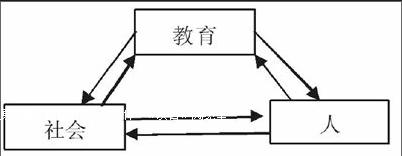

一、教育與社會和人的三邊關系,是相互影響的

如圖1所示,社會制約教育,教育又改造社會;社會制約人的發展,人又是社會的主體;教育對人進行培養和改造,人的遺傳素質和社會本質又在影響和決定著教育的實施,如此等等,不勝陳述。但在三者的相互影響和復雜關系中,社會的制約性又起著主導作用。在當前,“建設有中國特色的社會主義教育”,應是教育理論改革的最高指針。無論是“生活教育”,還是“生命教育”,都不應離開這條社會主義教育的最高指針。

二、在世界教育史上,重教育的社會作用和重人的發展有著明顯分野

就教育發展史的一般情況來講,在中國比較重視教育的社會作用,如《學記》開首就提出“建國君民,教學(即教育)為先”;“化民成俗,其必由學”。當然在人的發展和形成方面也并非沒有論述。如孔子很重視“因材施教”,也曾講過“柴也愚,參也魯,師也辟,由也喭”等對學生特點的評析;荀子也講過“以善先人者謂之教”。但在這些言論中,都沒有離開當時社會的要求。

西方似乎對個體的發展較為重視,從希臘的“氣質說”開始,到近現代對遺傳因子的研討,在對人的遺傳素質的研究中,對人的氣質、神經類型和基因等等都有不少的科研成果。如摩爾根在孟德爾定律的基礎上創立的“基因”學說;米丘林主張有機體與其生活相統一的原理,對遺傳性的發展和改變提出了新的理論;特別是巴甫洛夫關于人的高級神經活動規律的實驗,提出無條件反射和條件反射兩種類型的關系,把先天的遺傳和后天的影響有機聯系起來,使生理學和心理學的研究向科學化和辯證化發展邁進了一大步。但與此同時西方長期形成的個體本位與社會本位之爭,也在進行著。如何把中外的重社會和重個體,即把社會本位與個體本位的思想結合起來,是擺在我們面前的一項重大的科研課題。

三、在對人的本質的問題研究上,也存在著社會本質和自然本質之爭

孟子和告子關于人性之爭,就是對人性的社會本質和自然本質理解上的分歧。孟子所謂的惻隱、羞惡、辭讓、是非之心,作為仁、義、禮、智之“四端”,都是指人的社會屬性而言的,是人之異于禽獸的特點;而告子的所謂“生之謂性”、“食色性也”,則是就人的自然屬性而言的。孟子正是抓了告子的只講人的自然屬性,而不講人的社會屬性的缺點,指出如果按照告子的意見行事,則“犬之性猶牛之性,牛之性猶人之性”,人性與獸性就沒有區別了。人在社會化的過程中,由猿轉化為人,也將猿的本性逐步轉化為人的本性,人的手不同于猿的手,人的腦不同于猿的腦,人的自然屬性也在社會活動中逐步地進化和發展著,因而在人的自然屬性中也打上了社會的烙印。過去我們只講人的社會屬性,不講人的自然屬性,是一種片面性,而今天有的學者又拋棄了人的社會性,而大講人的自然屬性,甚至在道德問題上也多從人的自然屬性出發去找依據,又是一種片面性,這種片面性同馬克思主義的人本論和道德觀是不相容的。

在我國,對人的自然本質的研究,曾未引起足夠的重視,我們應當補上這一課。到今天,對人的自然本質的認知尚有很多未解之謎,如有的兒童在音樂和繪畫方面,以及作詩和為文等方面表現出超人的才能,特別在數學記憶方面,表現突出的人屢屢可見,如有人可以成為數學方面的復讀機,他能對圓周率背誦到小數點后22 514位數[2]。對于人的自然本質和天賦,應當以科學的態度繼續進行科研,為教育提供更多的啟示與幫助。對人的自然本質研究愈深,對教育的作用也就愈大。

我們贊同對人的自然本質要進行深入的研究,但不能走自然主義的老路,拋棄人的社會本質而專注于人的自然本質。盧梭是偉大的啟蒙思想家,他提出“人生下來都是好的,一到社會就變壞了”,對封建社會判處了死刑。他又提出了“回歸自然”的命題,并以此為指導,撰寫了《愛彌兒》專著,將愛彌兒放到遠離社會的環境中去培養,使其成為完美的自然人。其反封建的思想是可佳的,但其現實性是“烏托邦”的;是革命的,但并非科學的;實際證明了這條路是走不通的。王安石在《傷仲永》一文中,向我們具體地說明了方仲永雖有優良的天賦,但由于缺少后天的教育和培養,最終使其優良的天賦完全丟失,而“泯然眾人矣”。說明人的優良天賦,還需要教育的扶植和培育,人的自然性和社會性是相互為用的,而且應以其所受的社會影響為主。

在西方教育史中,個體本位和社會本位之爭,向我們提供了許多有益的經驗和教訓,值得認真地研討和吸取。但他們對于個體和社會的認知,還沒有完全達到真正科學的境界,與馬克思主義的歷史觀和人性觀,還有一定的差距。馬克思主義是以生產力與生產關系、經濟基礎與上層建筑的相互影響來看待社會問題;以人是社會的主體,又是“一切社會關系的總和”來論述人的本質問題,我們應以此為指導來研究教育的個體本位和社會本位問題,使二者科學地結合起來,為教育與人和社會的三邊關系走出一條科學的路,為辦好具有中國特色的社會主義教育做出貢獻。

最后,從以上所陳述的教育與社會和人的三邊關系中,可見,起主導作用的是社會的制約性。要防止自然主義思想的沖擊。要建設好有中國特色的社會主義教育,除了在理論上處理好教育與社會和人的三邊關系外,還應在實踐上處理好古今中外的關系,做好“古為今用”、“洋為中用”,使其為建設有中國特色的現代化教育服務。對于這個問題,還將作專文論說。

參考文獻:

[1]黃濟.教育哲學通論[M].山西:山西教育出版社,1998:658-678.

[2]胡克非.看外國“最強大腦”有多牛[N].北京晚報,2014-2-6(11).

(1.作者系北京師范大學教育學部離休教授 2.作者系北京師范大學教育學部碩士研究生)

(責任編輯:林靜)endprint