高考作文命題的評價與啟示

關惠文

一、高考作文命題的評價標準

看問題的視角不同,得出的結論也不相同。在對高考作文命題進行評價之前,我們應該形成明確的評價標準。但對高考作文命題的評價標準歷來眾說紛紜,始終沒有一個明確的標準。對命題者來說,沒有明確的評價標準是一個不小的問題。每年高考作文命題一公布,各路專家、學者、發言人等或批評或贊揚,各有各的道理,讓命題者一頭霧水,不知所措。本文根據《普通高中語文課程標準(實驗)》與各地區的高考作文評分標準,總結概括出幾點高考作文命題的評價標準,予以參考。

1.符合主流價值觀

高考作文題要有引導所有考生將目光投向社會主流思想和文化的教育導向,既能選拔出優秀的人才,又能昭示或鼓舞全體青少年健康成長。現代社會是文化開放的社會,高考作文題應發揮文化的導向作用,進行正面引導,避免青年學生迷失在多元的文化環境中,使他們認清主流意識形態,認清自己與群體的關系,這有利于他們的成長,有利于他們對生存現實的思考。這強調高考作文命題要具有特殊的導向作用。

2.結合考生的生命體驗

《普通高中語文課程標準(實驗)》對“表達”的第一條要求是“學會多角度地觀察生活,豐富生活經歷和情感體驗,對自然、社會和人生有自己的感受和思考”。高考作文的對象是高中考生,命題者應充分考慮命題的對象,站在考生的角度,結合他們的生命體驗,為他們提供創造的天地,觸發他們創作的激情,讓他們在有限的時間內能夠表達自身內心的真實感受。

3.具有哲理意味

2007年,我國教育部頒布的高考作文考試大綱將“發展等級”中的“揭示問題產生的原因”進一步調整為“揭示事物內在的因果關系”,考查考生運用唯物辯證法各種關系進行思維的能力,這屬于哲學范疇的內容。如果高考作文命題沒有體現哲理意味,那么,評價標準“具有哲理意味”就顯得毫無意義。由此可見,針對高考作文題進行評價,是否具有哲理意味顯得十分重要。

4.具有一定的選拔性

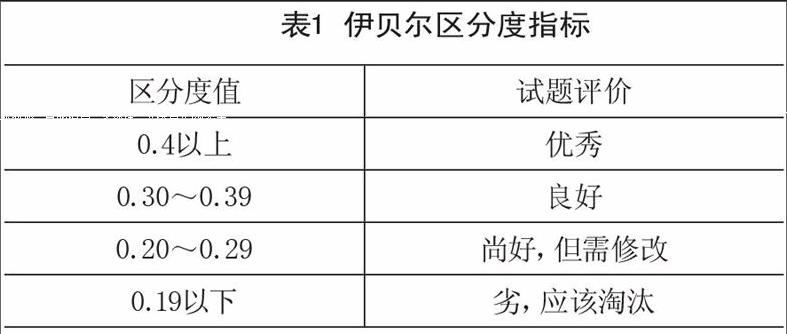

因為高考已經不再是義務教育范疇中的考試形式,肩負著為高校選拔人才、為國家輸送高等優質建設者的艱巨重任,因此,高考作文命題并不能滿足大眾的期待心理,要有一定的難度和離散度。如果所有考生的作文分數不相上下,高考就會失去其根本的意義。但,高考作文命題也不能忽視公平性,要適應不同性別、不同地區考生的心理特征,難易適中是高考作文命題最理想的境界。此外,作為選拔考試,高考作文應該有較好的區分度(見表1)。

二、關于高考作文命題的評價

縱觀近幾年各地區的高考作文題,我們會發現,有一定的突破,也存在一定的不足。本文以上述4個標準為依據,針對高考作文命題進行評價分析。

1.優點

第一,貼近考生生活,讓考生有話可說。高考作文題應面向全體考生,這是高考作文命題的基本要求,但一些省市為了反押題、反猜題,將題目出得或偏或怪,使考生無所適從。例如,某年安徽省的高考作文題以一首詩引入,完全沒有辦法讀懂命題者想要考查的內容。遼寧省另辟蹊徑,作文題目來自學生實際生活,又略高于學生實際生活,顯示很強的開放度,如2007年的《我能》,結合考生的生命體驗,啟發考生對人生的思考。2013年江西卷的《學生有三怕》深入到學生的生活世界,給學生足夠的空間與開放的平臺說出自己內心的想法,這樣的考題就不會導致學生無話可說或者文章千篇一律。

第二,始終貫穿哲理性。教育部考試中心原新聞發言人王旭明在評2010年高考作文題時,指出遼寧省當年的高考作文題是“最有哲理”的作文題。高考作文命題總體上要蘊含一定的哲理,有一定的難度,體現高考的選拔性。同時,命題者應該把握一定的尺度,是有限度的哲理性,畢竟高考面向的18周歲上下的學生,并不是哲學家,哲理性的東西只能是點綴,不能成為主體,否則會物極必反。

第三,引導考生關注現實。各省市的高考作文命題一直都在努力將考生引向現實,或是對社會現象的評析,或是對道德修養的考察,或是考查考生的思辨能力,或是對考生價值觀、人生觀的考核,如2013年山東卷關于莫言的高考作文命題,緊跟時代步伐;四川省2008年的“堅強”等,引導考生將目光不再僅僅停留在書本上,而是放眼看世界。

2.問題

雖然各省市的高考作文命題一直都在試圖努力達到新課程標準與語文考試大綱對寫作的要求,從關注現實生活轉向關注考生的精神世界,體現出對考生本體的尊重。然而,高考作文命題依然存在一些問題:

第一,引導有余、尊重不足。以遼寧省為例,自2004年以來,遼寧高考作文命題看似給考生較大的自主空間,變教化為引導,但實際是引導有余、尊重不足。2005年,高考作文命題是《今年花勝去年紅》,要求考生必須說今年比去年好,但實際上未必如此,命題融入太多命題者的主觀因素。2008年,高考作文命題是有關“青少年價值觀的調查”,為考生預設幾種情景,在某種程度上限制了考生思維發展,難以超越。2009年,高考作文命題是有關“明星代言”,雖然材料中給出多種看法,但對考生來說,并沒有太大的選擇空間,即明星代言、誠信為先,但“誠信”是不能被討論的,這就會約束考生觀點的表達,削弱可選擇空間。

第二,命題內容單一化。雖然高考作文命題一直都在追求多元化,但始終沒有實現真正的雙向性。2013年高考(湖南卷)的《我愿意》,這是考生熟悉得不能再熟悉的命題,甚至有很多類似的“下水文”供考生備考。大部分考生會沿著固有的思維定勢寫作,這會禁錮考生的思維,出現考生套作的情況,并沒有引導考生進行獨立思考,更別提考查他們的寫作水平。

第三,命題材料的邏輯性有待提高。福建師范大學孫紹振教授在評價2010年的高考作文命題時指出命題者的初衷是好的,考查的內容富含哲理性,對考生的人生觀、價值觀有很好的導向作用。然而,細讀這段材料,我們就會發現語言邏輯上存在無法類比的錯誤。以遼寧卷為例,它在第一段材料中指出太貪心必會有所失;第二段材料說明控制貪婪的欲望雖然會有所損失,但精神上會有所收獲;第三段材料則說明有所失才會有所得,彼此之間的邏輯性并不嚴謹。endprint

三、對作文教學的啟示

1.增強文體意識

1999年,“文體不限”的高考作文命題形式出現,一直保留到今天,也依然會出現在今后的高考作文命題中。但,“文體不限”并不意味著毫無限制的完全自由。考場作文五花八門,甚至一些文章看不出文體類型,這在一定程度上說明考生文體意識比較薄弱。因此,教師要在平日的寫作教學中強化學生的文體意識,理解最基本的文體特征,加強訓練。一些考生標新立異,忽視作文的文體要求,有些作文甚至無法分辨文體,這是一種非常錯誤的觀念。“符合文體要求”依然是高考作文評分的基礎等級,評分標準沒變,只是命題形式和內容有所開放。因此,教師必須對學生進行正確的引導,命題者也應該在命題中對“文體不限”稍加說明,增強考生的文體意識。

2.激發學生寫作的內驅動力

高考的主體是高中學生。要想讓學生將內心情感真實地抒發出來,需要命題者的激發和教師的啟發,激發他們寫作的內驅動力。對命題者來說,高考作文的特殊性與作文心理規律和操作過程之間具有難以規避的矛盾,這一點著實給命題者出了一大難題。縱觀高考作文,在形式上先后采用命題作文、材料作文、話題作文和新材料作文。以新材料作文為例,要想很好地激發學生寫作的內驅動力,命題者在材料的選擇上要下很大的功夫,既不能直接套用成型的材料,在組織材料時又要注意邏輯關系,避免邏輯混亂,使考生讀得一頭霧水,而且所給材料應包含多重角度,給考生提供開放的構思空間,這要求命題者要具有一定的材料儲備與材料組織能力。教師在平日的寫作教學中也應注意啟發學生的寫作欲望和興趣,帶領學生多讀、多寫,養成勤動筆的好習慣。只有不斷磨煉,學生才會在緊張的高考考場中寫出自己的真實感受,表達自己的內心想法。

3.實現考與教的有效對接

高考的主要目的是為高校選拔、輸送人才,也是對平日教學的一個檢驗。因此,實現考與教的有效對接是高考命題者和教育工作者共同追求的目標,構建高考作文與高中寫作教學的良性互動體系,已經成為一個跨越學科邊界的重要時代課題。高考命題作文要求對考生精神領域的關注越來越多,因此,命題者要了解考生的心理,對當前高中作文教學狀況有一定的了解,走進考生的生活世界,擬出真正貼近考生生活的作文命題,讓考生有話可說。教師也應在平日的作文教學中滲透高考作文的精神內涵,盡量削弱學生作文心理規律與高考作文特殊性之間的沖突。

(作者單位:北京師范大學文學院)

(責任編輯:孫建輝)endprint