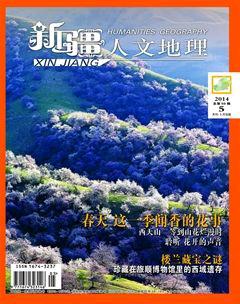

西天山 等到山花爛漫時

王梅 韓國正

從4月1日開始,新疆人就開始關注伊犁的天氣了。一場春雨足以讓光禿禿的山脈變得綠油油,幾片春光也可以讓剛剛冒芽的杏花在幾天之內花開花落。

從這個角度來講。觀賞和拍攝杏花就顯得十分緊迫,天氣狀況關系到杏花綻放的顏色、狀態。

天山從未寂寞

4月清明小長假,原本是最好的出行時機,但天不作美,一場雪將前來觀花的游人拒之山下。白色的草地和白色的山峰雖別有一番風味;升騰的迷霧,隱幻的花蕊也仿佛使人行走在仙境一般。但跑了幾百公里趕到的游客,沒有看到他們想要的盛開、怒放,攝影人所需的光,也始終沒有蒞臨。杏樹在風中搖曳,抖落了積雪,露出含苞待放的花蕊,眼看一場花事就這樣被時間擱置下來。

4月8日,天氣預報伊犁地區天色放晴。我們一行5人沿天山一路西行,前往伊犁的新源縣,那里正是吐爾根野杏花溝吐花的時節。

早上8點出發時,烏魯木齊下著小雨,細密的雨珠,讓人懷疑這雨是否要一直延續到西天山。陶剛老師是重慶人,剛從云山霧海的四川牛鼻山下來。他分析,雪后的空氣透明度好,濕度也很好,一場春雪過后,地上的草估計也該泛綠了。虧我還是新疆人,對這山里的情況一點都不知曉,聽到這些,心里才恍然李翔老師昨晚告訴我“你們去的正好”的含義。人在車上說著天氣的話,車在高速路上飛馳而過。途中陰云密布,期間還點綴著小雨,但是我們的心里都充滿了陽光,仿佛看到山的那邊,春光頃刻間讓山體豁然開朗、花朵綻放。

杏花是伊犁人的驕傲,也是我們新疆人的驕傲,因為它是西天山最美的風景之一,據說己經躍居中國十大春季探花之地。

4月的伊犁河谷是最艷麗、最浪漫的季節。杏花最先盛開的是粉色,而后變成白色。游客及攝影師們若想捕捉到野杏林粉色的畫卷,就要在杏花開放初期到來,若不慎晚來幾天,那花就有可能在陽光的催促下轉身變成白色,若再晚來幾天,一場晚風,或許第二天你只能感嘆落英繽紛的景色了。

杏花開時,一年一度的伊犁杏花旅游節也拉開帷幕,當地居民紛紛走進山里唱歌、跳舞,游客還可以觀賞到富有民族風情的歌舞、多民族音樂會、杏花姑娘評選等一系列活動。

我們的車直奔吐爾根而去。

春到人間草木知

當天下午8時,我們順利抵達新源縣城。

入住之后,天色漸晚,但明朗的晚霞告訴我們,若提前兩小時到,就可以直接上山拍到雪后最清新的畫面。聽接應的當地攝影師說,明后天都是絕好天氣,那點小小遺憾才在談笑間慢慢散去。

晚飯時,大家約好第二天早上6點起床,7點準時出發。可我偏偏聽成8點!早上,陶老師急得在樓下一陣子電話,我手忙腳亂奔下樓去,韓老師的車已經發動十來分鐘了。天還一片漆黑,沒一點一點亮起來的樣子。

可是到了山腳下,太陽似乎就要大放光彩。陶老師一下區間車就大喊:”我要馬!我要馬!”一向沉穩的韓老師幫著陶老師騎上馬,自己扛著兩個腳架、背著相機準備爬山。我騎在馬上向東方望去憂心忡忡:太陽就在山的后面,似乎隨時都有跳出來的可能,若要耽誤了拍攝,罪過可就大了!再看陶老師,已經淹沒到人流中去找不到影子了。

漫山遍野的人!看那大包小包的裝備就知,這個時間上山的大多是來拍花的攝影人,等到10點過后,恐怕才有游人到來。

牽馬的小巴郎很愛惜自己馬,畫著“之”字線上山,眼看著就要到達山梁,一拐彎,似乎又回到剛才的位置,這若在平時,巴不得有這樣的機會,可是看看光線,再看看那些已經找好位置準備開拍的人,我恨不得立刻跳下馬去。

這里沒一個閑人。騎在馬上我放眼望去,杏花溝的東面和西面整體朝陽,形成道道山梁。那溝溝坎坎、梁上梁下長滿了野杏樹!再看山體,渾圓飽滿,綠色綿延。杏樹懂事地給大地留下透氣的空白,那空白之處因得了更多的陽光,草皮格外油綠,讓攝影師們有了無限想象的空間。有攝影師就在陽光照射的某一瞬間,抓住綠色山梁上那疑似人體的優美曲線而獲獎,這曲線與周圍粉色、白色的杏樹相互映襯,喚起人們美好的遐思。溝的南面是鞏乃斯河寬闊的河谷,現在已經成為農耕區,整齊的條田一望無際伸向遠方。河谷的背景是另一道山,積雪還未融化,山頂現出清晰的白色流淌的線條,

走到上梁上面,一道朝陽正由東向西傾灑過來,在前方的梁上,形成攝影師們夢寐以求的光帶。據說,最佳的時刻,光線打在層層疊疊的山梁上,最多會形成5道綠色和粉色相間的光帶!視線所及,杏林如潮,錯落有致,宛若仙境。

盡管這樣的畫面有巧遇的成分,但由于吐爾根山谷坐北朝南的整體方向,以及鹿角狀的整體結構,日出后一兩個小時內,陽光讓山坡變得“波濤滾滾”,山梁形成極佳的層次效果卻是晴朗天氣下的常態景觀。

隨著太陽一點點升起,漫山遍野的坡上都披上了金色的霞光,杏花就在這樣柔軟的光線中隨風綻放。而山風卻不知從哪個方向吹來,似乎旋轉著又飄下山去。前天這里還在落雪,今天卻絲毫沒有涼意,風吹在臉,仿佛一只手輕輕拂過。

一條主梁直通山頂,人們就站在梁上逆光拍攝,遠遠望去,花花綠綠站滿了人。因鏡頭都對準了遠方,所以相互之間并沒有阻礙。山上的杏樹,或抱團簇擁,或獨自傲立,杏花和杏樹點綴其間,濃密間梳,光和影如影相形,樹和草相得益彰,而每一棵自然生長的杏樹,都有著最美的姿態,無論哪一種,都讓人迷醉。起初我很懷疑那些站在低處的攝影人的拍攝水平,后來才發現,無論你站在什么位置,都能拍到絕美的畫面。

中午回到住處,我迫不及待地查了當地資料,才知這是一片中世紀遺留下來的新疆最大的原始野杏林!因山地河谷的冬季逆溫氣候而遺存下來。

中世紀的遺存!在感嘆上天慷慨賜予時,我也感嘆著幾百年來生活在這里的人們,他們是多么淳樸和善良,將這么美的風景一直留存到今天。

莽原起伏,青山吐秀

新疆新源縣的吐爾根杏花溝緊鄰那拉提大草原。那拉提是蒙古語“太陽”的意思。傳說成吉思汗西征時,有一支蒙古軍隊由天山深處向伊犁進發,時值春日,山中卻是風雪彌漫,饑餓和寒冷使這支軍隊疲憊不堪。誰知,翻過山嶺,眼前卻是一片繁花似錦的莽莽草原,泉眼密布,流水淙淙,猶如進入了另一個世界。這時云開日出,官兵們大叫“那拉提,那拉提”,于是有了這個地名。

據資料記載,那拉提草原是在第三紀(距今6500萬年~距今180萬年)形成的地勢,發展到今天,不僅有大面積的坡度和傾斜河谷階地,還莽原起伏,植被豐富。這片被“太陽”深深眷顧的土壤之上,生長著大片杏樹這種薔薇科落葉喬木。

吐爾根野杏花溝集中分布于鞏乃斯河北岸,占地3萬多畝,是新疆野杏林比較集中的地區之一,此處的杏樹屬天然原始杏林。也就是說,它們是無拘無束、自由快樂的精靈!

4月,新疆伊犁河谷就開始進入一個美麗浪漫的季節。山上、草原上的果花、草花次第盛開,最先盛開的就是新源縣的吐爾根野杏花,最惹眼的是綿延十幾公里的山坡上,野杏樹覆蓋整個半山腰。杏花競相開放,杏樹一身雪白或粉紅,彌漫著新鮮的氣息,幾公里之外,都能聞到清新的杏花香味。

下午,隨著太陽的轉移,我們來到對面山梁,等待日落前的最后一抹平光。由于時間還早,大家決定負重登山。不甘寂寞的哈薩克族青年策馬揚鞭在山梁上奔跑撒歡,形成了另一道風景。

東邊的山梁景色比較集中,陶老師和韓老師看中了一顆獨樹盯著拍。那棵樹獨享著斜坡上的大片陽光而繁花似錦。他們還看中了對面牧民的房舍以及坡下吃草的羊。

一花一世界 一木一浮生

以后的兩天,我們像上班一樣,分別在清晨7點和下午5點準時出現在西山梁和東山梁。看朝陽跳出遠山,光芒萬丈,看夕陽漸行漸遠,遁入大山。

杏花溝很美,前后左右都是景,杏樹在初綠的背景下,被鮮嫩的、淡淡的粉色、白色所渲染,既有大氣磅礴的場面,又有形單影只的嫵媚。陶老師和韓老師一邊拍攝一邊探討:構圖一定要簡,光影線條應清晰、流暢;牧民和他們的馬、牛、羊是生活的氣息,與炊煙一樣可以成為畫面里的點睛之筆,而我真的體會不到這些,我的腦子總是想到和攝影無關的內容,比如,這些杏樹在這里生長了多少年?它們是如何被發現的?它們會像胡楊一樣三千年不死嗎?吐爾根有幾條這樣的杏花溝?伊犁其他地方還有野杏林嗎?甚至想,它們的果實甜嗎?老鄉家里一定還有曬干的果脯吧,等等。

中午回到駐地,我又迫不及待地詢問,果然這野杏林里面還有著很多秘密。

野杏樹高5~10米,主要分布于海拔950~1400米的低山帶。它們喜歡陽光,耐得住嚴寒,根系發達且深繁,理論上,杏樹壽命很長,均可達百年。

伊犁地區是杏子的原始種子基因庫。春季有很好的蜜源,果實是杏汁、杏脯的優質原料,杏仁又可作中藥材,也可成為杏仁食品的原料。杏花遇到寒流也會被凍死,2005年春一場大雪,就將杏花全部凍死,以至于當年顆粒無收。

伊犁地區有著大面積的的野杏林,杏林西起霍城縣的大西溝、小西溝、果子溝,伊寧縣的匹里情溝、吉里格朗溝、向東延伸至新源縣的鐵木爾勒克、交吾托海野果林、鞏留縣的吾都布拉克溝,察布查爾縣的蘇阿蘇溝。皆因河谷的冬季逆溫氣候而遺存下來,整個半山腰均被野杏樹覆蓋。夏季日照充足、熱量豐富、降水充沛,冬季處于逆溫層,十分有利于野杏成林生長。野杏的適應性比栽培性強,尤其是能夠忍受鹽漬化的土壤。

我忘了兩位攝影師 “今天的花比昨天開得好” 的總結,只感覺它們太美了,以至于神思恍惚地在山梁上漫步,偶爾才會舉起相機片幾張。

或許杏花的時間隧道比人類的歷史還深邃。沒有人知道這些杏花在這里悄悄盛開過多少次,沒有人知道,在伊犁河谷一個平靜的山坳里,那一樹一樹的繁花怎樣寂寞地綻放著,沒有人欣賞,沒有人贊嘆,只有當地的牧人,身處這場花事的中心,趕著牛羊靜靜地看。

晚上觀摩照片時,看著那張張精彩的瞬間,感覺這儼然有著像陶淵明《桃花源記》里的世界:“野杏花林,上坡百步,豁然開朗,土地平曠,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛。”

我想也許是這樣:在那遙遠的某一天,幾顆杏核隨風來到了這里,經過嘰嘰喳喳的討論,決定留下來在這里過冬。它們睡在山谷舒適的草叢中度過了一個溫暖的冬天。這里的春天來得特別早,在它們還沒有準備動身啟程的時候,一不小心,它們發芽了,從此,這些杏子就在這里扎下了根。春去秋來,花開花落,它們慢慢長大,慢慢老去,慢慢開花,慢慢結果,把能量轉化為果實,把果實獻給大地,把子孫延續到今天。

看著那些因杏花更加豐盈的大山,因盛開而嬌艷無比的杏花,我們不難想到,幾百年來,每到春天,它們都是這樣盛大地開一次花,盛大地結一次果,無論有沒有觀眾,有沒有贊賞,它們都真實地履行著生命的職責,或許它們更愿意與山交流,與陽光對話,與風擦肩而過。

這就是野杏花林的世界。當我們即將離開吐爾根時,我不知自己是收獲了作品、收獲了美景,還是收獲了杏子的世界。在空中俯瞰天山的時候,我想,杏花是幸福的,它們有大山有陽光有空氣,如今它們又有了更多人的關愛和欣賞,杏花的世界會因此更加精彩。