從傳播學、出版學的視角看自媒體

肖東發

自媒體帶來了一種新時代,它說明傳播領域,不只是媒體公司和專業記者自上而下的“廣播”,而越來越成為一種受眾、編輯、記者等一起互動的自下而上的“互播”。

正像人類的認知世界向宏觀宇宙和微觀基本粒子兩個方向深入一樣,網絡數字技術推進著信息傳播也朝著這兩個趨向發展:一是像人們的認識由地心說——日心說——太陽系——銀河系——河外星系——宇宙是否有邊緣等問題一樣,信息傳播以及大數據也以每年58%的增速擴展著,其表現就是網際信息能量的規模集成。互聯網信息的全程連通、全程采集、全程分析、全程使用已經成為網絡信息傳播的趨勢;基于個體信息創造的整個網際的信息協作已經成為今天宏大網絡信息工程的主流建造方式,即我們說的大數據、全媒體、云計算、云時代。第二個趨勢是沿著物質——分子——原子——原子核——電子、中子、質子——介子——夸克——輕子——強子族——現新粒子等基本粒子的趨勢不斷微化,其表現就是每個社會成員的信息創造與信息傳播能量的深度開掘。網絡數字技術使得個人信息的獲取、創造、傳播和使用都獲得了日益強大的技術支持,在滿足個體信息需求的同時,也為社會做著貢獻,即我們要討論的碎片化、微傳播、自媒體。而這兩個趨勢和區域又是密切關聯,相互依存的。

一、有關自媒體的定義及相關論述

在大數據時代,現在還有富媒體一說,由傳統的單媒體發展到多媒體、全媒體,這也是一種比較廣闊的視野。童之磊的“中文在線”在做全媒體、書香中國的努力之前,提出他們的“5A”愿景,就是用各種傳播手段和傳播技術,來為用戶服務,讓任何人在任何時間、任何地點通過任何方式,看到任何想要閱讀的內容。

我們說的深度挖掘信息,一方面是指全面的,另一方面就包含自媒體,也叫社會化媒體。自媒體中,普通公民成了信息的發布者、整理者、傳播者,社會的信息生產不再由專業化傳媒機構所壟斷。傳播的主體擴大了、廣泛了、多元化了。

自媒體這個概念由來已久。1995年出版的《數字化生存》一書,第二年就被胡泳譯成中文。作者尼葛洛龐帝寫道:“信息時代中,大眾傳媒的覆蓋面一方面變得越來越大;另一方面又變得越來越小……到后信息時代,大眾傳播的受眾往往只是單獨一人……在數字化生存的情況下,我就是我,不再是人口統計學中的一個‘子集”。這本書翻譯后很短時間再版8次,發行幾十萬。胡泳在《自媒體的探索與冒險》一文中歸納說:“ 尼葛洛龐帝早就看到了“碎片化”將成為遍及所有媒體平臺的最重要的趨勢,甚至指出了碎片化的終點:‘一人受眾”。博客宣告了新的個人化媒體時代的來臨。這個時代的一個代言人是丹·吉爾默,他在2004年出版了《我們即媒體:民治民享的草根新聞》一書,這一書名顯然內含麥克盧漢般的野心,要為以博客為代表的真正新媒體發表獨立宣言。

吉爾默發揚了“自媒體”概念,仔細體會其思維邏輯,其實他的意思就是原本由媒體組織掌控的大眾媒體已經逐漸蛻變為人人都有機會參與的“公眾媒體”(public media),或者說形成了真正“人民當家做主”的“共和媒體”(republic media)。“We Media”還有幾個同義詞,最頻繁的就是“participatory media”(參與性媒體),“citizen journalism”(公民新聞),“collaborative media”(協同媒體)等等。

自媒體帶來了一種新時代,它說明傳播領域,不只是媒體公司和專業記者自上而下的“廣播”,而越來越成為一種受眾、編輯、記者等一起互動的自下而上的“互播”。總結來說,自媒體是普通公民經由數字科技與全球知識體系相聯,一種提供與分享他們真實看法、自身新聞的途徑。

二、自媒體發展的特點和優勢

我們說自媒體它又叫 “私媒體”“草根媒體”“公民媒體”“獨立媒體”“參與式媒體”“社會化媒體”“合作媒體”,這些與之接近或內涵交叉的概念,其本質都是用戶生產內容媒體(“Uers generated contents”)。其特點是:草根性、及時性、娛樂性、隨意性、人人都有麥克風、人人都是把關人、去中心化、快速互動性。其優勢表現為:載體普及、使用方便、技術簡單、費用低廉。自媒體來源于大眾、交流于大眾、服務于大眾;其核心在于普通大眾的信息自主提供與分享。

自媒體在形式上包括:博客、微博、社交網站、公民網站、視頻分享、群組功能、維基百科、即時通訊、論壇、掘客、播客等。受眾不再是被動的角色,而是新聞的參與者和創造者。受眾作為主角,參與到新聞和信息的手機、報道、分析和傳播過程中,作為一種私人化、平民化、自主化的媒體。

“自媒體”一詞在中國成氣候需歸功于移動互聯網催生了新的內容生產和傳播方式,以微信為集大成者。2012年8月23日,微信推出公眾平臺。它實際上是騰訊公司在微信的基礎上新增的功能模塊,通過這一平臺,個人和機構都可以打造一個微信公眾號,群發文字、圖片、語音三個類別的內容。這個平臺吸引了眾多媒體,也吸引了眾多期待轉型和突破的媒體人。以微博、微信為代表的自媒體時代徹底解放了作者和讀者。任何一個人都可以以社交網絡建立起傳播渠道,作者、讀者和渠道融合到一起,擁有了獨立的話語權。自媒體實現了從作者到讀者鏈條的互通和信息的雙向流動。這個時候,人即是媒體。

2013年至2014年 是互聯網思維改造傳統行業的一年, 小米手機、京東和當當 、嘀嘀打車和快遞打車的競爭都表現出“醉翁之意不在酒”,先把客戶拉過來,用戶需求、體驗、服務至上的互聯網思維。在營銷上追求平等、透明、互動、去中心化。可以看到媒體中心從PC到手機轉移已成趨勢。國內互聯網大亨紛紛發展新媒體以適應移動互聯網的浪潮。自媒體的一大趨勢是自媒體聯盟化。

當然,自媒體的發展也存在著風險。胡泳曾在新浪微博上寫過一句評論:自媒體有兩大風險:一是被商業買通的風險,二是被權力取締的風險。這波自媒體與此前的各種UGC相比,最大的差別就在于擁有強烈的商業化意圖。賣廣告者有之,賣會員者有之,甚至出現了新的生意模式:把一群自媒體打包出售,“為企業量身打造一站式個性化自媒體營銷解決方案”。自媒體是自下而上的,而傳統媒體是自上而下的。借用塔勒布在《反脆弱》一書中的判斷:“如果說一切自上而下的東西都會使我們變得脆弱,并且阻礙反脆弱性和成長,那么一切自下而上的事物在適量的壓力和混亂下反而能夠蓬勃發展。”所以,盡管兩大風險是現實的存在,相信仍會有一批嚴肅的自媒體展開自由的探索和積極的冒險。

三、從傳播學5w模式看自媒體的特征

下面,我們從傳播學5W模式,即Who (誰)、Says What (說了什么)、In which channel (通過什么渠道)、To whom (向誰說) 、With What Effect (有什么效果)五個方面來解讀自媒體的傳播特征。

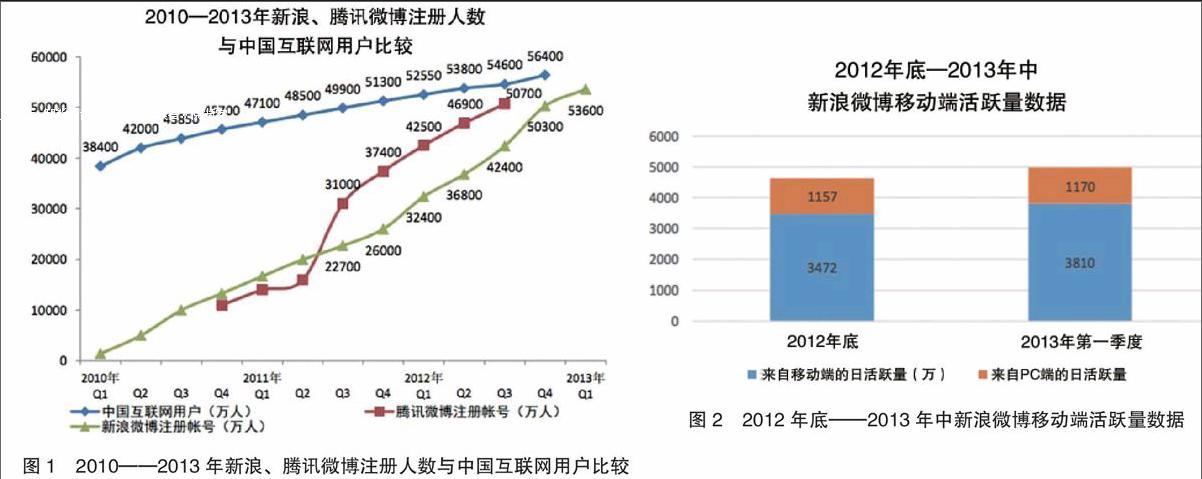

1. Who(誰)。自媒體傳播主體多樣化。自媒體中,大量個人、非專業的傳媒機構成為傳播的主體。據統計,截至2013年6月,我國微博用戶規模達到3.31億。據對中國最有影響的10家網站統計,僅微博每天發布和轉發的信息就超過2億條。截至2013年11月,公眾賬號數量已突破200萬,并每天保持8000個的增長速度,信息交互超過1億次。見圖1。

2. Says What (說了什么)。自媒體體現了內容的個人化及表達方式的個性化。以博客為代表的個人化媒體,本身具有人內傳播、人際傳播和大眾傳播等多重傳播優勢。其內容“集私密性和公共性為一體”。內容上既可以實現自我展示,又可以實現“基于個人空間的人際互動”。自媒體的內容在時效上傾向實時性,帶有實時性、地域性特色的傳播內容更受歡迎。

3. In which channel (通過什么渠道)。自媒體的傳播平臺具有易用性的特點。從90年代初的個人建站,發展到后來的網站空間->博客->微博->微信公眾賬號;個人建立、擁有和維護信息發布平臺的門檻越來越低,越來越容易。移動化加劇了這一趨勢。據統計,2013 年第一季度,通過移動終端登錄新浪微博的活躍用戶為 3810 萬。相比2012 年底,凈增 338 萬,占總活躍用戶比例為 76.2%。智能手機等移動終端的普及讓人們上網的時間更加碎片化,移動化成為微博應用的主流。見圖2。

4. To whom(向誰說)。自媒體傳播對象比較靈活。在數字化時代,基于數字媒介的傳播過程中,傳播對象可以非常精準,例如,以性別、區域、興趣等進行劃分和限制,既可以有普通意義上的“大眾傳播”,又可以有基于不同維度的“圈子化”傳播。

5. With What Effect (有什么效果)。自媒體對社會行為產生了深刻影響。人們的信息行為由主動接受變為主動參與,人和人之間的社會交往從人際交流變為網際交流。截至2012 年底,中國網民數量達到 5.38 億,手機網民規模達到 3.88 億,手機首次超越臺式電腦成為第一大上網終端,其中微博的滲透率已經過半 。人們的信息關注重心由他我中心轉變成自我中心。每一個用戶都既可以發布信息的同時,又是接受其他用戶信息的節點,他們之間的互動又會增加新的信息,改變信息的傳播路徑和狀態,所有這些信息都是全面開放共享的。每一個用戶無論是自媒體信息的提供者,還是索取者,都會以自己為中心形成規模各異的“節點共享”的信息傳播網絡 。

自媒體的信息生產體現出以下特征:全景式的內容生產:人人參與、對話性強。關系式的內容營銷:自媒體語境下的受眾是社會網絡結構中的受眾,這種社會網絡遵循 “梅特卡夫定律”, 其內容是網絡的價值等于網絡節點數的平方。也就是社會關系網絡的價值不僅僅在于技術這一工具理性,而更在于經由技術、信息、文化、情感等所聯結的關系節點的整體性。數據式的內容管理:傳播內容的整體數字化。快速量化的傳播效果。一篇文章的傳播效果能很快地被量化反映出來,而這些數據可以迅速甚至實時地反饋給傳者,方便傳者做出調整。自組織式的內容運營:從內容創作、把關到調整經營可以不依賴于特定的組織,而由自組織的形式來完成。

四、從出版學角度看自媒體

關于“出版”的定義。《世界版權公約》這樣定義出版:把可供閱讀或通過視聽可以感知的作品,以有形的形式加以復制,并把復制品向公眾傳播的行為。《著作權法實施條例》則是這樣表述出版的:將作品 編輯加工后,經過復制向公眾發行。構成出版的要素,前提是作品,包括文字、 圖形 、音樂、美術、錄像、計算機軟件等多種門類。出版的關鍵要素可以歸納為12個字:選擇作品、加工復制、廣泛傳播。

自媒體平臺對出版業產生了較大的影響,在出版環節方面主要體現在:簡化了出版流程,及時快速出版成為可能;大數據時代,對用戶進行分類管理、精準推送、直接對話,而這就是自媒體的優勢所在;解決了傳統出版與電子出版后續的傳播推廣、二次傳播和用戶信息的獲取問題。

對作者的影響主要體現在:降低了出版門檻,表現為更為自由的寫作模式,調動了作者出版的主動性,強調對用戶的關注與互動;作者在出版環節中的話語權增強,改善了作者的地位。

對編輯的影響主要有:使編輯把關人的權利喪失。文化積淀與價值判斷,構思與策劃話題,成為平臺與作者的橋梁。

有人把自媒體和傳統媒體做了比較研究,認為傳統媒體是一種間接的、封閉的單向傳播方式,傳統媒體門檻高、操作難、互動弱、傳播慢,水平穩,信譽度高;而自媒體通過開放的平臺實現作品的展示和與讀者的溝通作用,直接聯系讀者與作者,門檻低、操作易、互動強、傳播快,水平差、信譽度低。筆者認為不要一概而論,水平不是都低,是高低相差懸殊,還是各有優劣。自媒體組合平臺的價值體現于以內容為導向的為作者、讀者服務。從提供單一的圖書產品向核心以“提供閱讀”為主的長期、持續的服務轉變。

自媒體雖然有其自身的傳播優勢,但其在發展過程中,我們不能忽略其客觀存在的問題,主要表現在:質量參差不齊,新聞真實性存疑,比如最近的秦火火案例;媒體公信力較低,受眾存在選擇性困惑;自媒體運營能力不足(優質的自媒體背后有完整的策劃團隊),盈利模式尚未清晰,現在的盈利模式可能的會有:硬廣、會員制度、二次開發線下出版、自我宣傳的平臺等等,但還需進一步摸索探討。

說到我們今天論壇的主題——傳統媒體應該如何應對自媒體的逆襲呢?站在傳統媒體的角度,逆襲似乎是壞事,其實挑戰可以變成好事,促使傳統媒體抖擻精神,發憤圖強,積極應變,跟上時代發展。可以歸納為五個“更”。首先,傳統媒體應該更專業,體現新聞專業主義精神,堅持內容依然為王的原則;要更權威,包括內容信息獲得渠道及采訪人物和事件上;更可信,這也是傳統媒體的殺手锏,稱為新媒體內容求證的一個重要渠道;更兼容,傳統媒體可以采取全媒體策略,融合自媒體的優勢來發展;更投入,傳統媒體在內容研發力度上應該增強,創建出重量級的優秀產品。

五、一組成功的出版案例

筆者是研究編輯出版學,講信息檢索和工具書已有40年,教學內容也要與時俱進。這里舉一組社會化媒體比較成功的出版案例,比較典型的是:維基百科、微百科。

1. Wikipedia——自由、免費、內容開放的百科全書

維基百科開始于2001年1月15日,創始人是Jimmy Wales, Larry Sanger。Wiki一詞來源于夏威夷語“wee kee wee kee”,原意是“快點快點”。在這里Wiki指一種超文本系統。這種超文本系統支持面向社群的協作式寫作,同時也包括一組支持這種寫作的輔助工具。維基百科將自己定位為一個包含人類所有知識領域的百科全書。 中文維基百科正式開始于2002年10月。對于維基百科的內容,威爾士在一開始就確定了三項基本原則:觀點中立、客觀;事實可查證;不發表原創性工作。這就要求在協作編輯過程中,所有的修改記錄都要被保留。有些經常被查看的詞條的修改歷史,比原文要長出許多。內容力求包括不同的觀點和事實,以及它們的變化。維基百科逐漸形成了自反的層次式的管理方式,少量人有所謂“管理人”(Admin)權限,他們可以協調爭端,防止破壞性的內容修改。而在專業性詞條的編寫過程中,有專業的核心人士管理。用戶可關注某詞條,核心編輯可在他關注的詞條被改動時,實時得到通知。

《大英百科全書》在2012年3月14日宣布不再出紙質版,以后的內容將全部通過電子方式出版。這個歷時244年的老品牌似乎已凋零。同時,互聯網最大的百科全書——維基百科剛迎來12歲生日,點擊量排名已升至第6,在Google,Facebook,Youtube,Yahoo和百度之后,《大英百科》在線版的點擊量排名僅為5967名。《大英百科》收錄的詞條在十萬左右。截至2013年1月,維基百科條目數第一的英文維基百科已有415萬個條目,而全球所有282種語言的獨立運作版本共突破2100萬個條目,總登記用戶也超越3200萬人,而總編輯次數更是超越12億次。大部分頁面都可以由任何人使用瀏覽器進行閱覽和修改。比較用戶在Google和維基百科頁面上的逗留時間,恐怕維基百科不輸Google。

2. 碎片化的典型——微百科

2010年5月,微百科由全球最大的中文知識網絡社區——互動百科創建,是互動百科詞媒體的一種詞條聚合類文化產品。微百科是一個全新知識分享平臺,以最精簡的方式傳達最有用的知識。微百科源于“知章知微”一詞,知章知微本義是既了解細小的萌芽狀態,又了解發展起來后的顯著特征,形容了解事物發展的始末,同“知微知彰”。微百科采用先進的web2.0技術,以維基(wiki)平臺協作方式,在全球眾多網友協作下不斷更新。完善在線百科的知識庫,微百科雖小,也能折射大道理,是多領域知識的集合。

維基生產模式體現出以下三個特征:一是社會要有共識目標,追求真善美,要經得起檢驗 ;二是個體充分發揮自由創造的才能 ;三是參與者群體相互協作。維基信息傳播使得信息價值得到公眾確認;信息元素可以全程提供;信息分析多元展開。這種模式將使信息更加豐富,解析更加多元,驗證更加苛刻,討論更加理性。維基信息傳播模式的應用,推動了媒體公民化趨勢的呈現,公民信息傳播終于在實踐的層面上成為可能。

最后,說說筆者的愿景:在自媒體的未來發展中,希望通過自媒體,能發揮每位公民的聰明才智,個體的潛力、創造力得以充分發揮,實現思想自由、言論自由和出版自由。作為圖書館員和編輯出版、新聞傳媒人員把讀者需要的、有價值的新聞、信息、知識、數據等等,提供給讀者,使讀者能夠查得到,用得上。這些都是自媒體的優勢。筆者相信自媒體的發展對我國整個的傳媒產業、文化創意產業和我們國家的軟實力提升都將產生巨大的作用!

(本文系根據作者在論壇上發言及課件整理,作者聲明該課件的內容參考了胡泳、高鋼、王文鵬、徐銳、萬宏蕾、姚雪、雒健晴等師友的文章和課件,因為是講課和發言,不能一一注明出處。特此聲明,一并致謝。)

(作者單位:北京大學)