情緒的認知重評干預對高血壓患者焦慮狀態的影響分析

張任君 葉少輝

原發性高血壓是常見的心血管疾病,隨著人們生活水平的提高,我國高血壓發病呈逐年增多并呈年輕化趨勢[1-2]。因治療周期長,加之病情本身的多變性及各種并發癥,患者在工作壓力、生活事件及社會因素影響下多易產生焦慮抑郁等情緒。認知理論是心理學中主張情緒產生于對刺激情境或對事物的評價的理論,認知理論認為情緒的產生受到環境事件、生理狀況和認知過程3種因素的影響,其中認知過程是決定情緒性質的關鍵因素[3-4]。因負面情緒與高血壓關系密切,患者能否自我調節情緒直接影響臨床治療效果及預后,所以對高血壓患者進行情緒的認知重評干預顯得尤為重要。筆者對本院80例高血壓患者在常規治療的基礎上給予情緒認知重評干預,并進行了對照研究,效果令人滿意,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2011年6月-2013年6月本院收治的160例高血壓患者,所有患者均符合《中國高血壓防治指南》[5]的診斷標準,無糖尿病、冠心病等并發癥,患者意識清醒無溝通障礙。經患者知情同意和醫院醫學倫理委員會批準,按隨機數字表法將其分為干預組和對照組各80例。干預組80例患者中,男45例,女35例,年齡31~76歲,平均(55.4±7.5)歲;對照組80例患者中,男44例,女36例,年齡31~75歲,平均(55.2±7.3)歲。兩組患者的性別、年齡、受教育程度、病程等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 所有患者依照病情均予以高血壓常規藥物治療,干預組在此基礎上同時給予情緒的認知重評干預,具體方法如下:(1)認知干預的主要方法是將大量信息最有用、最有效地展示出來,讓患者充分認識到負性情緒對高血壓的影響及改善情緒對控制血壓的意義是干預的基礎。良好醫患關系下的雙向充分溝通、討論看法,有助于患者回憶生活中某些事件能引起自己焦慮,進而判定導致焦慮的原因是主觀認識的偏差還是外在客觀的影響。這個過程同時也能讓患者在日后更有效地參與配合干預過程。(2)初步依據患者特點,更具針對性地干預,糾正患者對不良事件的認知。告知患者個人的情緒和行為很多時候是不夠客觀的,人容易受自己所經歷的事物和經驗來評價事物,而很多時候換一個角度看同樣的問題或者當了解事件背后的原因后會豁然開朗。如病友說話太大聲旁人不滿,當得知背后的原因是對方聽力不太好時,便會得到體諒而不是心生怨恨。所以客觀地待人判物評己,就能正面促進情緒和行為。(3)在干預的過程中發現患者溝通前未發現的各種認知偏差,助其建立客觀、理性的思維方式,并通過日常練習強化而養成習慣,條件允許可采用模擬訓練、角色扮演,從而更好地發現患者所忽視的心理特點。(4)家屬是患者最信任的人,干預時盡可能讓患者和家屬同步干預,家屬的作用在于監督、鼓勵及營造一個正面積極對待事物的環境,在認知干預中,根據患者表現予以有效、有針對的糾正及補充,從而促進、強化患者認知重評干預效果。

1.3 療效判定標準 于入院前及治療3個月末采用SAS評定兩組患者的焦慮情況;血壓控制以收縮壓<140 mm Hg、舒張壓<90 mm Hg為有效。

1.4 統計學處理 采用SPSS 19.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(s)表示,比較采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后SAS評分的比較 兩組治療前SAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療3個月后,干預組治療3個月后的SAS評分(31.78±7.69)分明顯低于本組治療前和對照組的(42.98±9.19)分,差異均有非常顯著性統計學意義(P<0.01),而對照組治療前后SAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組治療前后SAS評分的比較(s)分

表1 兩組治療前后SAS評分的比較(s)分

干預組(n=80)43.15±7.28 31.78±7.69 9.60 <0.01對照組(n=80)42.88±7.39 42.98±9.19 0.08 >0.05 t值 0.23 8.36 P值 >0.05 <0.01

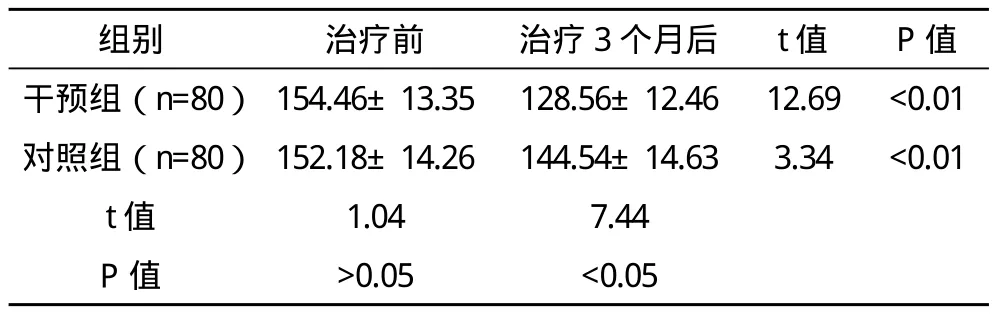

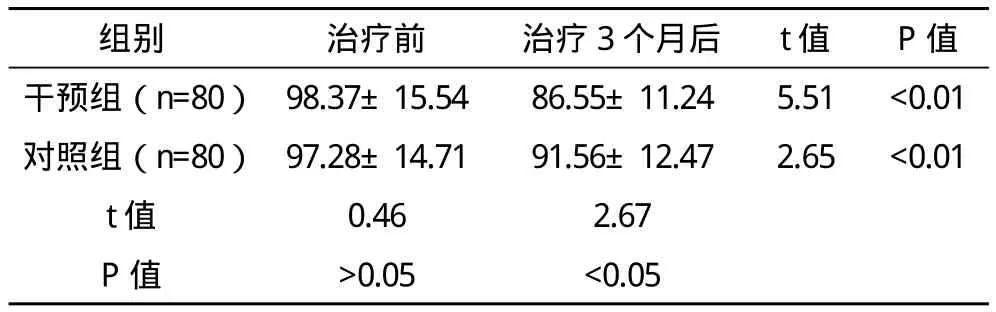

2.2 兩組治療前后血壓值的比較 治療3個月后,兩組的血壓值均明顯低于治療前,差異均有非常顯著性統計學意義(P<0.01),且干預組較對照組下降更明顯,差異有統計學意義(P<0.05),見表2~3。

表2 兩組治療前后收縮壓的比較(s)mm Hg

表2 兩組治療前后收縮壓的比較(s)mm Hg

組別 治療前 治療3個月后 t值 P值干預組(n=80)154.46±13.35 128.56±12.46 12.69 <0.01對照組(n=80)152.18±14.26 144.54±14.63 3.34 <0.01 t值 1.04 7.44 P值 >0.05 <0.05

表3 兩組治療前后舒張壓的比較(s)mm Hg

表3 兩組治療前后舒張壓的比較(s)mm Hg

組別 治療前 治療3個月后 t值 P值干預組(n=80)98.37±15.54 86.55±11.24 5.51 <0.01對照組(n=80)97.28±14.71 91.56±12.47 2.65 <0.01 t值 0.46 2.67 P值 >0.05 <0.05

3 討論

高血壓分為原發性和繼發性兩種,不能發現導致血壓升高確切病因的情況,稱為原發性高血壓,而能夠發現導致血壓升高的確切病因,則稱之為繼發性高血壓。目前認為,高血壓人群中多數為原發性高血壓,繼發性高血壓占高血壓人群的5%~10%[6-7]。隨著醫學發展和檢查手段的不斷提高,繼發性高血壓的比例將不斷增加將會是趨勢,原發性高血壓的比例會隨時間推移而不斷下降。目前認為原發性高血壓是一種某些先天性遺傳基因與許多致病性增壓因素和生理性減壓因素相互作用而引起的多因素疾病綜合造成的,是一個由多病因引起的處于不斷進展狀態的心血管綜合征,可導致心臟和血管功能與結構的改變。這些病因主要包括[8-11]:(1)遺傳因素:流行病學調查顯示,高血壓患者的孿生子女患高血壓的概率明顯提高,尤以單卵雙生者為甚。在父母均患高血壓者的情況下,子女患高血壓概率近50%,而血壓均正常的父母,下一代患高血壓的概率僅為3%。(2)高鈉、低鉀膳食:鈉鹽的攝入量與血壓水平和高血壓患病率呈正相關,而鉀鹽攝入量與血壓水平呈負相關,膳食鈉/鉀比值與血壓存在極高的相關性。我國大部分地區,人均每天鹽攝入量12~15 g以上,低鉀、高鈉的膳食習慣是我國大多數高血壓患者發病主要的危險因素之一。(3)肥胖和超重:血壓水平與身體脂肪含量呈正相關。以4年為時間周期,體重指數(BMI)每增加3 kg/m2,發生高血壓的概率女性增加57%,男性增加50%。(4)過量飲酒:高血壓患病率與飲酒量正相關,長期少量飲酒可使血壓輕度升高,過量飲酒會使血壓顯著升高。(5)精神因素:長期從事高度精神緊張工作的人群高血壓患病率較普通人群增加。(6)其他危險因素:年齡、缺乏體力活動等是其他危險因素。

大量研究顯示,血壓與心血管病危險之間的相關呈連續性,為心腦血管疾病中的嚴重危險因素,最大限度地降低心血管發病和死亡的總危險,改善患者預后是治療的主要目的[12-14]。高血壓已成為全球范圍內日益嚴重的衛生課題,據楊柯君等[15]公布的數據顯示,我國20歲以上成年人中,高血壓患病率超過26.6%,即高血壓患病人數超2.5億之巨,其中20~44歲年輕人和農村人群中高血壓患病率增長快。高血壓群體存在不同程度的情緒障礙,焦慮、抑郁等負性情緒不但作用于原發性高血壓病的發生過程,在治療過程中也影響病情變化和藥物降壓的效果。文獻[16-17]顯示,高血壓病患者中伴有抑郁、焦慮情緒的發生率達30%以上。

認知重評是一種有效的情緒調節方法,是一種先行關注策略,旨在促使對象重新評價對情緒事件的理解和認識,從而以更合適的方式理解情緒性事件或對情緒事件進行合理化,對情緒事件做出客觀、合理的認知來降低情緒反應,從而改善個體的生理、心理不適。情緒和認知雖然都是獨立的心理過程,有自己的發生機制和變化規律,但兩者聯系密切。情緒對認知活動具有組織的作用,包括對活動的瓦解或促進。一般來說,正性情緒象愉快、興趣等,對認知活動起協調、促進的作用,負性情緒象擔憂、沮喪等,則起破壞、瓦解或阻斷的作用[18]。而高血壓患者當中的焦慮、抑郁等負性情緒,不利于患者的治療和預后。認知性情緒調節策略是情緒研究領域近年的一個熱門話題。國內外報道均顯示,情緒調節在人們面臨負性生活事件和應激時具有重要作用[19-22]。認知重評干預不僅能助患者分析病因,更能增強其心理承受、應對能力,從而減輕患者的焦慮。本文結果顯示,兩組治療前的SAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預組經情緒認知重評干預后,焦慮情緒較治療前明顯好轉(P<0.05),而對照組與入院治療前比較差異無統計學意義(P>0.05),結果提示干預對緩解患者的焦慮情緒具有有效性。血壓方面,入院治療前兩組的血壓值比較差異均無統計學意義(P>0.05),兩組患者入院治療3個月后,血壓均控制良好,血壓值較治療前均顯著下降(P<0.01),但干預組較對照組下降更明顯,比較差異有統計學意義(P<0.05),提示認知重評干預能提高患者的臨床療效。

綜上所述,認知重評干預能夠緩解高血壓患者的焦慮等負性情緒,提高臨床療效,對促進患者身心康復有積極價值。但高血壓作為一種不能治愈但需終身治療的慢性疾病,不健康的行為生活方式與高血壓發病和治療關系密切,除了藥物治療,針對原發性高血壓的致病因素,健康的生活方式在任何時候對任何高血壓患者都是有效的治療方法,可降低血壓、控制其他危險因素和臨床情況。改善生活方式的主要措施包括:減少鈉鹽攝入,增加鉀鹽的攝入;控制體重在合適范圍內;戒煙;飲酒不過量;加強體育鍛煉;減輕精神壓力,保持心理平衡等[23-25]。然而,當前必須要面對的現實是,在當下公立醫院超負荷運轉醫護資源有限的情況下,很難做到對患者一對一進行個性化干預,所以,在院外探尋一個更有效的管理高血壓的方式,無疑是另一個具有探究意義的方向。

[1]王俊巧.原發性高血壓的治療進展[J].中國醫藥指南,2012,10(17):452-453.

[2]王麗娟,周家蓬,溫紹君.原發性高血壓的遺傳學應用進展[J].中華醫學雜志,2013,93(4):314-316.

[3]梁敏.情緒認知理論對兒科門診輸液患兒的情緒分析及心理干預[J].數理醫藥學雜志,2012,25(5):610-611.

[4]李華平.情緒認知理論對高校思想政治教育的啟示[J].重慶科技學院學報(社會科學版),2011,13(11):178-180.

[5]中國高血壓防治指南修訂委員會.中國高血壓防治指南2010[J].中華心血管病雜志,2011,39(7):579-616.

[6]魯端.不同類型高血壓的診斷[J].全科醫學臨床與教育,2008,6(6):444-446,450.

[7]袁吉祥,姚成立,王曉婕.繼發性高血壓的臨床特點分析及診斷[J].寧夏醫學雜志,2012,34(2):157-158.

[8]闞準.關于高血壓患病人群患病因素的調查分析[J].中國中醫藥咨訊,2012,4(3):508.

[9]楚潔,王臨虹,徐愛強,等.山東省成年人高血壓與高血壓前期流行情況及影響因素分析[J].中華預防醫學雜志,2014,48(1):12-17.

[10]趙秀麗,陳捷,崔艷麗,等.中國14省市高血壓現狀的流行病學研究[J].中華醫學雜志,2006,86(16):1148-1152.

[11]趙曉云,路永剛,趙海利,等.河北省51 239體檢人群高血壓流行病學分析[J].中國老年學雜志,2013,33(19):4818-4820.

[12]任春霖,高學霞,胡雪梅.代謝綜合征患者血壓晨峰與心腦血管事件的關系[J].山西醫科大學學報,2012,43(2):104-107.

[13]鄧應忠,曹晨,鄭興萍.老年高血壓患者血壓及心腦血管事件與季節變化的關系研究[J].實用心腦肺血管病雜志,2013,21(7):4-6.

[14]方蓓.高血壓病對心腦血管事件患病率的影響[J].健康必讀(中旬刊),2013,12(7):204.

[15]楊柯君.我國20歲以上成年人高血壓患病率高達26.6%[J].上海醫藥,2013,35(16):14.

[16]段書,肖晶,趙水平,等.心理干預及抗抑郁藥物治療對高血壓病伴抑郁情緒的患者血壓和生活質量的影響[J].中南大學學報(醫學版),1900,34(4):313-317.

[17]王桂賢,王琳,王淑杰,等.老年高血壓患者焦慮抑郁情緒調查及綜合干預[J].中國老年學雜志,2013,33(18):4548-4549.

[18]羅躍嘉.情緒的評估與腦機制及其臨床應用[D].第十三次全國行為醫學學術會議論文集,2011.

[19]段書.抑郁影響高血壓病預后的心理學和生物學機制[D].中南大學,2009.

[20]Magruder C.Donaldson.The care of the patient with vascular disease[J].Journal of Vascular Surgery,2007,45(2):427-432.

[21]Bogner H R,de Vries H F.Integration of depression and hypertension treatment:a pilot,randomized controlled trial[J].The Annals of Family Medicine,2008,6(4):295-301.

[22]章方霞,李飛,章徐潔.臨床護士認知情緒調節對應對方式及心理健康狀況的影響[J].中國現代醫生,2013,51(23):116-118.

[23]李蕙,朱玲玲.高血壓綜合治療護理模式對中青年高血壓患者疾病自我管理能力的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2011,15(18):102,106.

[24]余東遠.健康教育與原發性高血壓的關系研究進展[J].中國醫學創新,2011,8(29):154-156.

[25]趙宇宏,李海燕,段麗萍.對高血壓患者實施健康教育干預探討[J].中國醫學創新,2010,7(24):93-94.