掛壁式空調的控制系統設計

邰 勇

(江蘇春蘭制冷設備股份有限公司,江蘇泰州225300)

掛壁式空調是一種調節室內環境空氣溫度、濕度、潔凈度和空氣流速的家用電器[1]。其主要由壓縮機、蒸發器、冷凝器、換向閥和室內外風扇構成(如圖1所示)

圖1 掛壁式空調系統構成

由于家用空調市場的競爭異常激烈,而大部分用戶對空調的要求是簡單、可靠,能夠制冷、制熱即可。所以開發一款成本低、功能全、運行可靠的控制器,將極大提高產品的競爭力。

1 控制系統硬件設計

本文基于ST單片機(STM8S005C6)設計了掛壁式空調的控制部分,該部分主要通過紅外遙控接收,設定機組的運行模式,然后通過采樣室內環境溫度,并與用戶設定溫度比較來決定壓縮機的開停,同時控制室內外風機的運轉,從而實現系統的制冷、制熱運行。

1.1 控制系統構成

掛壁式空調主要完成LED屏顯示,紅外遙控的接收,室內PG電機驅動、室內環境溫度、蒸發器溫度及冷凝器溫度的A/D采樣以及壓縮機、室外風機、電加熱的驅動(如圖2所示):

1.2 LED顯示屏顯示

圖2 掛壁式空調控制框圖

為向用戶提供友好的人機界面,本文使用一LED顯示屏將用戶的設定模式、設定溫度及壓縮機運行標記、化霜標記等顯示出來,顯示屏采用3×8掃描的動態顯示,因此需使用11路IO口,但出于成本控制的考慮,本文選擇了價格低廉,引腳資源有限的STM8S005C6單片機,所以本文使用一74HC164芯片擴充了IO口資源,如此只需使用5路單片機IO口資源,即可實現3×8掃描的動態顯示[2](如圖3所示)。

本文所用LED顯示屏為共陽極顯示屏,共3段(COM1、COM2、COM3)。程序每隔1毫秒先將COM1、COM2、COM3引腳清零,然后通過控制74HC164的A、B和CLK引腳,將顯示的內容串行傳送到LED顯示屏的D0~D7引腳,最后將顯示內容對應的COM引腳置+5V電平,如此循環,顯示內容即可動態地顯示出來。3段顯示屏的掃描周期為3毫秒,不會出現閃爍現象。

圖3 顯示原理圖

1.3 紅外遙控接收

紅外遙控已在家電產品中得到廣泛使用,本文使用的紅外接收探頭為HS0038,該探頭接收到38KHz的紅外信號后,輸出低電平,否則輸出高電平。其輸出碼由單片機的輸入引腳PE2捕獲識別。外圍電路見圖4。

圖4 遙控接收原理圖

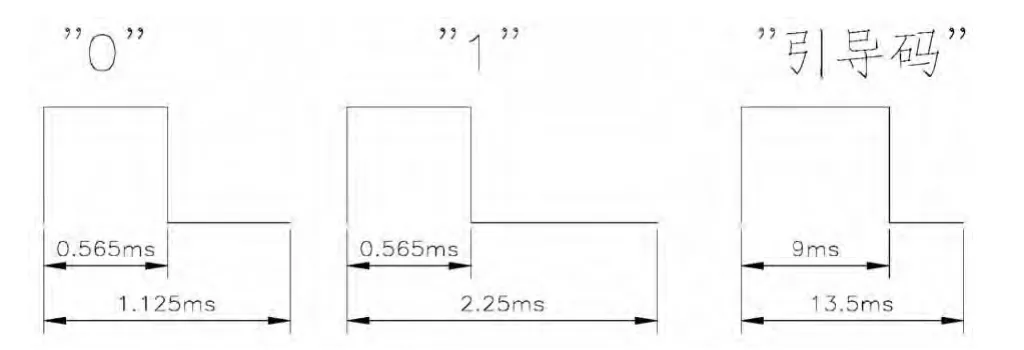

遙控器發射的紅外信號經HS0038解碼后,輸出高低電平脈寬不同的串行碼。以高電平0.565ms、低電平0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進制的“0”;以高電平0.565ms、低電平1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進制的“1”;以高電平 9ms、低電平 4.5ms、周期為13.5ms的組合表示引導碼[3]。波形如圖5所示。

圖5 HS0038解碼后的遙控碼

1.4 PG電機驅動

室內風速的變化通過驅動PG電機來實現(PG電機是指電機的轉速是由可控硅的導通角來控制,而不是由繼電器來控制的電機)。單片機通過檢測電源的過零點,控制可控硅的導通角,從而控制PG電機的輸入電壓,實現室內風速的調節。因成本控制的需要,此處省去了PG電機霍爾反饋部分,因此室內每檔風速均對應固定的可控硅導通角。

圖6給出了電源零點檢測及可控硅驅動部分的原理圖。變壓器輸出電壓經過全波整流、分壓后,通過三極管輸入給單片機的捕獲引腳PD5,經過程序處理后,通過PD3引腳輸出觸發脈沖,再通過光耦控制晶閘管導通角,從而實現對電機調速的控制[4]。

圖6 零點檢測及PG電機驅動原理圖

2 控制系統軟件設計

本文掛壁式空調控制部分的軟件采用C語言編寫,按模塊化實現機組的各項功能。實時根據用戶的遙控設定運行制冷、制熱等功能。

2.1 主程序框圖

主程序框圖見圖7。

2.2 顯示模塊

顯示模塊每隔1ms調用一次,首先取得顯示字節,然后清零74HC164的CLK引腳,再移位顯示字節,將移位值賦值給74HC164的A、B引腳,最后將CLK引腳置高電平,如此反復8次,即可將顯示字節移位到74HC164的輸出引腳。具體流程見圖8。

圖7 主程序框圖

圖8 顯示模塊流程圖

圖9 遙控接收中斷檢測流程圖

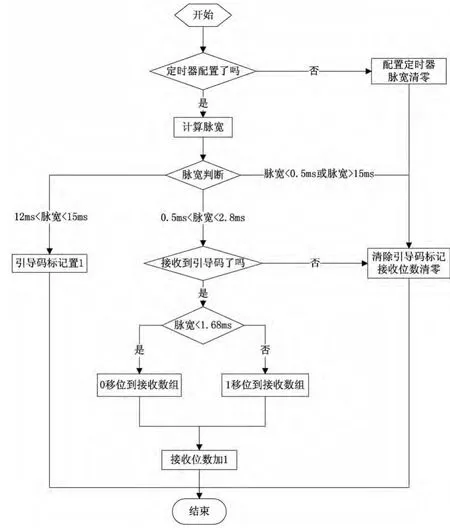

2.3 遙控接收模塊

遙控接收需配置PE2引腳為下降沿觸發中斷,在接收遙控信號時,計算兩次下降沿中斷的時間差為脈寬,當12ms<脈寬<15ms時,接收的是引導碼,當1.68ms<脈寬<2.8ms時,接收的是數據1,當脈寬為0.5ms<脈寬<1.68ms時,接收的是數據0。具體中斷檢測流程見圖9。

3 結語

本產品通過采用單片機實時控制,實現了按用戶遙控指令實時顯示并運行制冷、制熱等功能,使空調系統穩定工作于最佳狀態,極大提高了系統的可靠性、舒適性。提高了產品的競爭力。投放市場后,取得了良好的經濟效益。

[1]黃浴梅.家用空調的單片機控制系統設計[J].裝備制造技術,2012,(8):67-71.

[2]胡仁杰.LED數碼顯示器顯示閃爍的消除[J].電子測量技術,1994,(4):1-4.

[3]樊慶偉,許峰.紅外遙控接收與單片機識別技術[J].信息技術,2000,(5):6,17.

[4]閆愛軍,范海明,周鈞.基于Atmega16的PG電機調速[J].艦船防化,2010,(4):24-26.