對水利改革紅利的思考

王健宇

(水利部發展研究中心,北京 100038)

對水利改革紅利的思考

王健宇

(水利部發展研究中心,北京 100038)

改革是中國經濟社會可持續發展的最大紅利,深化水利改革,是減少資源透支、釋放資源改革紅利的重要途徑。基于中國經濟社會發展面臨的新形勢、新問題,分析中國水利發展的主要動力及改革紅利。研究認為,制度改革和科技創新是水利改革發展的最大紅利,對轉變中國傳統的依賴資源透支的經濟發展模式,推動經濟社會可持續發展具有重要作用。

改革;紅利;經濟社會發展

改革開放以來,中國經濟保持了30多年的快速增長,創造了中國奇跡。有關研究表明,中國經濟持續快速增長主要依賴于勞動力、制度、投資和出口拉動、資源透支四方面因素。未來,伴隨中國勞動力成本不斷提高,資源環境約束進一步加強等,傳統的支持中國經濟快速增長的一些因素將發生深刻變化,勞動力低成本優勢和數量優勢逐步弱化,投資和出口拉動效應有所減弱,資源透支不可持續。原有優勢逐步消失,經濟社會發展亟需轉型,深化改革,成為未來中國經濟社會可持續發展的最大紅利。水資源是人類可持續發展的重要環境資源,是經濟生產的重要要素,加快水利發展改革,釋放水利發展改革紅利是克服資源透支,支撐中國經濟未來可持續發展的重要舉措。

1 水利與經濟社會發展的關系

1.1 資源要素供應關系

水資源是支撐經濟生產不可缺少的要素。改革開放以來,各地區為追求經濟的高速增長,對土地資源、水資源、能源等進行過度開發,以資源透支來支撐經濟的快速增長。經濟快速增長對水資源的過度透支十分明顯。目前,我國年用水總量約6200億m3,占可用水量的76%。正常年份全國缺水500多億m3, 400多座城市缺水,100多座城市面臨水荒,資源性、工程性、水質性、管理性缺水問題十分嚴重。根據2004—2006年地下水開采量資料,海河南系、海河北系、河西走廊的石羊河、新疆吐哈盆地、山東半島等地區平原區淺層地下水資源開發利用率分別為146%、114%、172%、154%和127%,超采十分嚴重[1],明顯擠占后代人水資源。未來,水資源與經濟社會發展間的關系將更加緊密,如不加快調整用水方式,部分地區水資源甚至會成為影響區域經濟社會發展的重要約束之一。

1.2 生態環境維護關系

水資源是維護生態環境的重要要素,是保障經濟社會可持續發展的重要條件。中國水資源利用結構不合理,在一定程度上擠占生態用水,對生態環境產生明顯的負面影響。數據顯示,經濟用水和生態用水不平衡對敦煌地區的地下水和自然綠洲造成較大破壞,已導致敦煌湖泊沼澤面積在30年間萎縮了70 km2,沙漠邊緣的敦煌綠洲面積僅占總面積的4.5%。中國正處于工業化中期階段向后期階段的過渡時期,工業化將進一步增加工業污水排放量,使原本脆弱的生態環境面臨更大壓力,保護水環境,對維持經濟社會可持續發展極其重要。

1.3 投資拉動關系

水利投資對國民經濟各個行業發展以及促進就業等都有顯著的帶動作用,有關研究成果顯示,水利投資的后向效應乘數大約在2.35至2.85之間[2]。《中共中央國務院關于加快水利改革發展的決定》提出,要“加大公共財政對水利的投入。多渠道籌集資金,力爭今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍”,未來10年的水利投資總額將達到4.64萬億元(2010年價格)。按照最低標準計算,水利未來10年4.64萬億投資將直接或間接帶動形成約10.9萬億元的國內生產總值,對經濟增長貢獻率將達到3%。同時,水利具有公益性,水利投資對民間資本的擠出效應小,可避免政府擴大投資的負外部性,是政府投資的重要領域。

從中國經濟社會發展階段來看,中國水資源與經濟社會發展的倒“U”型關系仍未出現。伴隨工業化、城鎮化的不斷推進,未來一段時間內工業需水量和用水總量將持續增長,據研究,中國工業需水總量和用水總量將在2030年前后達到峰值,接近“零增長”,到達倒“U”型曲線的拐點[3]。

2 水利改革紅利

2.1 新中國成立以來中國水利發展的主要動力

新中國成立以來,通過加大水利投資、制度改革、發展水利科技,中國水利取得了快速發展。

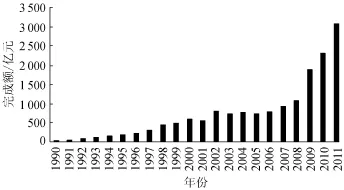

a.水利投資不斷擴大,推動水利新增資產顯著增加。1990年以來,水利投資規模不斷擴大,尤其2008年以來,水利投資增長加速,2011年水利建設投資完成額達到2 086億元,是1990年的80多倍。水利當年新增固定資產逐年增加,從2004年的479億元增加至2010年的1859億元,年均增速達到28%,水利投資對拉動水利發展做出巨大貢獻(圖1)。

圖1 水利建設投資完成額

b.制度改革推動水利發展出現兩次大跨越。1949—1977年,國家實行“農業集體經營方式”,農村集體興建農田水利,推動水利實現第一次快速發展。家庭聯產承包責任制以后,細碎分散的個體經營模式與農田水利工程的集體使用方式不相匹配,水利建設出現停滯甚至滑坡。1988—2002年,為克服家庭聯產承包責任制以來的農田水利發展停滯問題,國家對農田水利制度進行改革創新,針對農戶個體細碎化經營方式,探索提出“兩工”制度,形成了以“分散經營、集體投入”的水利發展模式,推動水利實現第二次快速發展。

c.水利科技對水利發展貢獻率不斷提高,在很大程度上推動了水利的快速發展。“十五”以來,水利系統重大優秀科研成果不斷涌現,共完成國家和部級科技項目600余項,其中33項達到國際領先水平,165項達到國際先進水平,引進了500余項適合我國水利行業特點的先進實用技術,約500項先進實用的水利科技成果得到成功轉化,在防災減災、農業高效用水、水土保持、水利工程建設等各個領域發揮了積極作用。在防汛抗旱減災方面,從預測預報預警、信息采集,到指揮調度、防汛搶險,廣泛采用了先進科學技術,顯著提高了防災減災能力和水平。在大江大河綜合治理方面,針對不同江河的突出問題,加強科學實驗,積極推廣使用新技術、新材料、新工藝;在水資源節約和保護方面,水資源承載能力評價方法的研究和應用,水權水市場理論的確立和實踐,新型節水技術及設備的開發和推廣,推動了節水型社會建設。在農村水利方面,通過改造傳統灌溉技術和設備,優化灌區水資源配置,開展全國水土保持監測網絡和信息系統建設,推廣應用農村水電新技術、新產品,加快了農村水利的現代化進程。在水利工程建設方面,采用全斷面巖石掘進機施工技術、盾構技術、超大型預冷強制式混凝土拌合樓等先進技術和裝備,極大地提升了水利工程施工的現代化水平。在水利信息化建設方面,計算機通信網絡技術得到廣泛應用,實現了基礎數據的自動化全天候實時獲取、傳輸、存儲和處理,水文基礎數據庫建設加快,水利信息公眾服務能力明顯增強[4]。

2.2 未來水利改革的紅利區

黨的十八大提出,堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路,推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調,促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展,這對水利改革發展的各個方面都產生深刻且深遠影響。工業化深入發展,工業化基本實現,經濟規模不斷擴大,GDP將翻一番,達到80萬億元,經濟結構不斷調整,供水需求顯著增加;信息化快速發展,水利科技貢獻率顯著提高;城鎮化加快發展,人口、資本、土地承包經營權加速流動,農業經營方式加快轉變;農業現代化不斷推進,農業經營主體日趨多樣化,經營規模適度規模化[5]。

未來,水利發展改革面臨的形勢和要求將發生深刻變化,深化水利發展改革既是經濟社會發展的必然要求,也是水利加快發展的重要機遇,水利改革發展將釋放更多紅利。

2.2.1 制度紅利

改革是中國經濟社會可持續發展的最大紅利,水利制度改革是推動水利發展的最大紅利。未來,水利制度改革主要表現在以下幾個方面。

a.深化水利投融資制度改革,吸引多方參與,擴大投融資規模,繼續發揮投資對水利發展的拉動作用。政府與市場是配置資源的兩條重要途徑,水利發展要處理好政府和市場的關系,利用市場規律,科學引導各類市場主體參與水利建設發展,通過工程產權改革、財政獎補、政策引導等方式鼓勵民間主體加大水利投入,拓寬水利投融資渠道,吸引社會資金參與水利建設。更好發揮政府作用,明確政府在水利改革發展中的角色和作用,完善有關制度,加大政府投入,發揮財政投入的帶動性作用,建立水利投入穩定增長的長效機制。

b.實行最嚴格水資源管理制度,強化水資源管理,落實水資源開發利用總量控制、用水效率控制、水功能區限制納污,轉變用水方式,推動水利健康可持續發展。實行最嚴格水資源管理制度是加快轉變用水方式的戰略舉措。長期以來,中國用水方式較為粗放,一些區域和行業用水浪費、排放超標、開發過度特征明顯,經濟社會發展所付出的水資源和水環境代價明顯過高。嚴格落實最嚴格水資源管理制度,加強水資源管理的約束性,釋放制度改革紅利,對于轉變用水方式,減少水資源透支,保障水資源可持續利用至關重要。

c.水價、水權交易制度改革,推動水資源優化配置。目前,我國水價構成仍有待完善,水的資源成本和環境成本仍未在水價中得以很好體現,水資源費制度仍待完善,污水處理費標準仍然偏低,部分地區污水處理企業仍處于虧損狀態。水價標準整體偏低,農業水價僅占供水成本的三分之一左右,城市供水價格盡管基本達到補償成本,但水價調整機制、階梯水價制度等仍有待進一步完善。水權交易制度僅在張掖等個別地區或個別領域進行初步探索。伴隨水價、水權交易制度的不斷完善,市場機制對水資源的優化配置機制將進一步發揮,促進水資源節約和水資源利用效率的提高,對緩解我國水資源供需矛盾具有重要作用。

2.2.2 科技紅利

水利科技貢獻率從2008年的40%左右提高至2013年的45%左右,對推動水利發展發揮重要作用。伴隨信息化快速發展,2020年水利科技貢獻率將達到60%左右,未來,水利科技貢獻率還將進一步提高。科技是改變生產函數的最核心要素,是轉變水利發展方式的重要工具,通過提高水利科技貢獻率,釋放科技紅利,可以從根本上改變水利發展方式,明顯提升防汛抗旱減災水平,提高大江大河綜合治理能力,推動農村水利快速發展[6]。

3 水利改革紅利對經濟社會發展的作用

如果依然采用傳統的經濟發展方式,中國經濟社會發展對水資源的需求量將持續增長,水資源供求壓力不斷加大,不久的將來,水資源甚至可能成為制約中國經濟可持續發展的重要約束。資源透支在一定程度上推動了中國經濟30多年快速增長。但是,未來,資源透支無法支撐中國經濟社會可持續發展,亟須轉變發展方式,深化水利改革,釋放改革紅利。

深化水利改革,釋放改革紅利對中國未來經濟社會可持續發展意義重大,作用突出。具體表現在以下方面。

a.通過實行最嚴格水資源管理制度,提高用水效率,深化水資源價格制度改革,優化資源配置,水利對經濟社會發展用水需求保障程度將顯著提高,滿足經濟社會發展用水需求,保障經濟社會可持續發展。

b.通過實行最嚴格水資源管理制度,落實水資源開發利用總量控制,減少資源透支;實行水功能區限制納污制度,減少環境透支,推動轉變傳統的依賴資源透支、環境透支的發展模式,釋放中國經濟社會發展新潛力,保障經濟社會可持續發展。

c.通過深化制度改革,提高水利技術貢獻率,可以有效提高水資源利用效率和水資源管理水平,提升應急能力,減少災害損失,加快水利現代化進程,轉變水利發展方式。

[1]全國水資源綜合規劃編制組.全國水資源綜合規劃[R].北京:水利部,2010.

[2]楊翠紅,張紅霞.水利基建投資對國內生產總值的后向效應分析[C]//中國運籌學會第七屆學術交流會論文集.香港:Global-Link出版社,2004:625-632.

[3]金培.資源與增長[M].北京:經濟管理出版社,2009.

[4]陳雷.加快水利科技創新步伐 為水利發展提供科技支撐和保障[J].中國水利,2008(7):1-7.

[5]王亞華,胡鞍鋼.加快水利改革發展的十點建議[J].中國水利,2011(14):7-10.

[6]王亞華,胡鞍鋼.中國國情與水利現代化構想[J].中國水利,2011(6):132-135.

F407.9

A

1003 -9511(2014)01 -0030 -03

2013 -10 -20 編輯:陳玉國)

10.3969/j.issn.1003 -9511.2014.01.008

王健宇(1982—),男,山東煙臺人,工程師,博士,從事資源環境經濟研究。E-mail:wangjy@waterinfo.com.cn