污水廠生物除磷工藝技術的運行實踐

王 旭,袁 琳,劉俊紅

(浦華環保有限公司,北京 100084)

某污水廠設計水量3萬 t/d,采用水解酸化-CAST工藝,于2005年建成,設計符合城鎮污水處理廠污染物排放標準的二級排放標準。根據地方環保要求,利用現有設施,通過技術挖潛,使出水達到一級B的排放標準。由于在日常處理中,COD、氨氮等指標經過一般運行調控即可穩定達到一級B標準,而出水磷卻難以達標,因而生物除磷效果的提升是本廠工藝改造的重點。

1 主要工藝情況

1.1 水廠水質指標

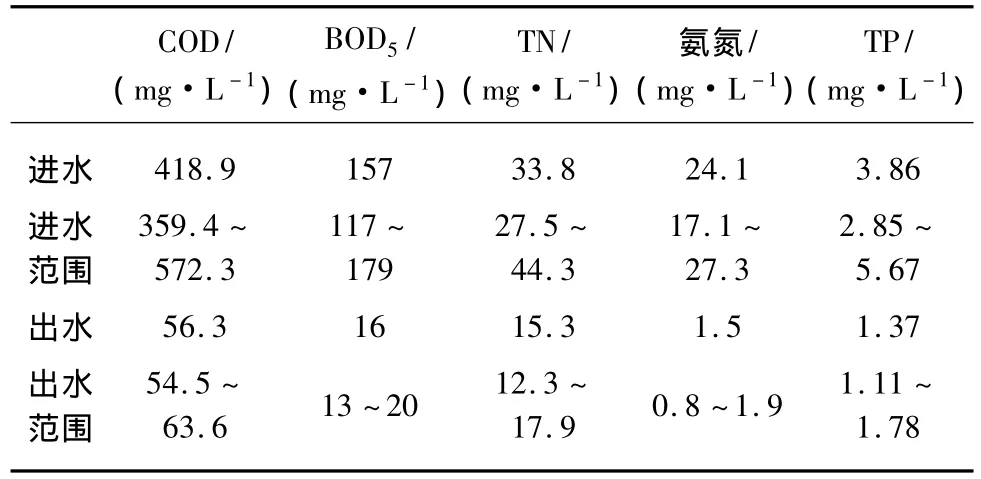

本廠來水中,生活污水的含量約占20%,其余主要為附近的紡織印染企業經過處理后的排水。進出水控制指標(出水按一級B標準控制)如表1所示。

表1 進出水指標控制指標Tab.1 Control Index of Influent and Effluent

1.2 工藝設施設計和運行情況

由于本廠進水污染負荷較高,水質較為復雜,因而設計采用水解-CAST工藝。

水解池停留時間為3.5 h,水解酸化采用升流式厭氧污泥床工藝,進水通過若干根布水管均勻分布于池底,向上升流,穿過厭氧污泥層后,從池表面的出水堰均勻流出,厭氧污泥層對進水中的污染物進行水解酸化。運行過程中,水解酸化池的布水管入口處由于缺乏水封作用,形成渦流,導致進水中夾帶部分空氣,在池內形成了輕微的曝氣現象。這一現象對水解酸化作用造成兩方面的影響:一是空氣的進入破壞了池中的厭氧環境,降低水解酸化的效果;二是由于空氣在池中造成輕微曝氣效果,導致部分污泥受空氣擾動,從池上的出水堰溢流,池內污泥濃度降低,影響水解酸化效果。水解池工藝如圖1所示。

圖1 水解池工藝示意圖Fig.1 Schematic of Hydrolysis Tank

CAST池設計停留時間為22 h,其中曝氣時間占總停留時間的一半。工藝時序為曝氣進水2 h,沉淀1 h,潷水1 h。CAST池有效水深為5.8 m,潷水最低水位4.5 m,共四組池,交替循環進水。運行中生化系統性能穩定,出水COD、氨氮、總氮等指標可穩定達標。

實際運行中含水率為80%的污泥產量為30 t/d,生化池污泥濃度為5 000 mg/L,好氧污泥齡為12 d(因CAST工藝曝氣沉淀合為一池,在任意時間內只有兩組池子在曝氣,因而計算曝氣污泥齡時只按照污泥總量的一半計算)。

由于工程建設時采用二級排放標準,因而生化池設計沒有深入考慮除磷。但由于CAST工藝段采用與常規脫氮除磷工藝相同的工藝方案,即設有厭氧缺氧區。因而在調試過程中加強好氧段曝氣的同時,對污泥回流和厭氧缺氧攪拌工藝都加強了管理,出水磷可以穩定達到1.2 mg/L以下,平均值為0.8 mg/L左右,運行指標如表2所示。該廠磷的控制目標為1.0 mg/L,除磷能力還需進一步提高。因為該廠有水解池,可以強化厭氧酸化效果,可以重點考慮對水解池功能進行強化。

表2 改造前日常進出水指標Tab.2 Water Index before Upgrading

2 除磷效果提升的理論和實踐

2.1 提高除磷效率的理論和分析

根據文獻[1,2],短的污泥齡可以使除磷效果有所提高,因為更多的排泥可以使更多的磷排除系統。但從實際情況看,工藝的提升不僅需要提高除磷效果,同時也要保證系統的脫氮效果。該廠污泥齡為12 d,如果進一步縮短泥齡,將可能對系統的脫氮效果造成影響。

聚磷菌(PAOs)[3,4]生物除磷技術的作用機理是在厭氧條件下,利用儲存聚磷酸鹽的有效能量,將酸化作用下產生的醋酸鹽同化,并產生細胞內部聚合羥基丁酸鹽(PHB),釋放出正磷酸鹽(O-PO4)以及錳、鈣、鎂、鉀等陽離子。進入好氧/缺氧段時,PHB代謝,利用釋放的能量形成細胞儲存磷酸鹽鍵,可以與聚磷酸鹽結合,從而將磷酸鹽從溶液中去除。一般活性污泥處理系統中常見的異養菌中磷的組成占細胞干重的1.5% ~2%,但很多種細菌其細胞都可以富能聚磷酸鹽的形態儲存磷,導致活性污泥生物質(VSS)中的磷含量高達20% ~30%。儲存了大量聚磷酸鹽的生物體隨剩余污泥排放,即使得磷從生化系統中排除。從上述原理出發,應該設法提高水解池的酸化效果,以及提高聚磷菌在生化污泥中的優勢地位。

2.2 改善水解酸化作用后除磷效果

首先從強化水解酸化作用方面入手,對除磷效果進行考察。

水解酸化作用的強化,需要增加厭氧污泥的濃度,并降低水解池的氧化還原電位。如前所述,在之前的運行中,水解酸化池由于布水管入口漩渦問題,造成進水中夾帶部分空氣,影響了水解酸化的厭氧環境,并且由于輕微曝氣作用,導致部分污泥隨出水從池上的出水堰溢流,致使池內污泥存量減少,達不到水解酸化的最佳效果。通過解決布水管進口夾氣的問題,使該池不再進入空氣,又通過定時排泥,控制池內污泥不再從出水堰溢流出來。

經過上述處理后增加了水解池的污泥濃度,并強化了池內的厭氧環境,理論上除磷效果應有所提高。但實際檢測的結果顯示,經過改進之后出水磷的含量不低反高(見圖2)。

圖2 改善厭氧酸化條件后進出水總磷的變化情況Fig.2 Change of TP's Content after Acidification Condition Improved

隨后一個月的觀察期內出水總磷濃度在1.1~1.8 mg/L之間波動,平均值為1.4 mg/L左右,結果如表3所示。

表3 改善酸化條件后進出水指標Tab.3 Index of Influent and Effluent afterAcidification Condition Improved

2.3 分析和改善

對整改前后的差異進行對比尋找問題產生的原因。首先,該廠整體運行穩定,觀察期間內進水水質水量沒有異常波動,采取整改措施之后,水解池內的水解酸化的條件必然得以改善。事實上,本廠進水pH監測時段內平均值為8.5左右(本廠進水因工業廢水含量較多而偏堿性),而水解池出水pH為7.5左右,呈比較明顯的酸化效果;另外,對水解池出水的總磷進行測定,平均值與進水基本無差別,這說明水解池沒有起到明顯的厭氧釋磷作用。

經分析認為整改前后明顯的差異是整改前有部分污泥在輕微曝氣作用下隨水解池出水溢流進入后續的生化池,而整改之后這部分污泥不再溢流。因此可以認為這部分污泥應該是該廠除磷效果下降的關鍵因素。

該廠水解酸化池中存留的污泥并非完全是自身產生的厭氧污泥,很大一部分是來自本廠好氧系統產生的剩余污泥。這些污泥通過兩種渠道進入水解池:一是該廠剩余污泥按PLC程序定時排放至儲泥池,當儲泥池進滿時,大量污泥通過溢流管道溢流進入進水泵站,循環至水解酸化池;另一部分是該廠污泥脫水設施工作時,有大量壓濾液進入排水管道,同樣回流至進水泵房。壓濾液的污泥濃度經測定大約在1 000 mg/L左右。在之前運行中,部分污泥從水解池的出水堰溢流出來后使污泥在整個生化系統中形成動態循環,經過了整個厭氧和好氧的過程,而在采取整改措施之后,這部分污泥不再從水解池出水堰溢流,只能在水解池和進水泵房之間循環,不再進入好氧池。由于聚磷菌需要在厭氧和好氧交替作用下才能建立優勢地位,而上述人為的阻斷作用,使系統中的微生物失去了厭氧好氧交替環境,即聚磷菌失去了優勢地位,這可能是導致出水磷含量大幅增加的原因。

從上述分析出發,進一步采取措施進行整改,在解決布水口進水夾氣的問題的基礎上,延長好氧池的剩余污泥泵開啟時間,使更多的活性污泥通過儲泥池溢流管道回流至進水泵房并進入水解池中,同時減少水解池的排泥量,使水解池內污泥濃度自然積累到一定程度后,部分污泥從上部出水堰溢流至好氧生化池中,并通過控制底部排泥量,使通過出水堰溢流的污泥量逐漸達到平衡狀態。

以上措施一方面提高了水解池內污泥含量,強化了水解酸化的作用;另一方面使一部分活性污泥經過厭氧-好氧的完整循環,增強了聚磷菌在整個生化系統中的優勢地位。實際運行結果如圖3所示,出水磷逐步降低。

對水解池出水磷進行監測,本段出水的總磷含量較進水總磷含量平均高約2 mg/L,這說明經過這一調整過程,水解池起到了明顯的厭氧釋磷效果。

圖3 進一步整改之后進出水總磷的變化情況ig.3 Change of TP's Content after Further Improving

在隨后的運行中,日常磷的出水指標基本穩定在0.7 mg/L以下,平均值在0.5 mg/L左右。經過整改穩定運行30 d后的平均指標如表4所示。

表4 經改善后的進出水指標Tab.4 Index of Influent and Effluent after Further Improving

3 結論

(1)要使聚磷菌在生化菌群中占據優勢,不僅需要創造更佳的厭氧條件來促進進水有機物的水解酸化,為聚磷菌提供優質碳源,更要創造條件使聚磷菌能夠在整個生化系統中循環。

(2)從上述實踐可見,雖然經過水解池和CAST池完整循環的活性污泥量只占整個活性污泥量的很小的比例,但卻起到了很好的除磷效果。這說明聚磷菌的聚磷能力確如文獻[3]所述可以達到較高的水平,另一方面也說明較少量的活性污泥回流,可以確保厭氧段的厭氧環境不受破壞,從而保證聚磷菌的釋磷效果。

(3)從本次除磷調試過程可以看出,水解—CAST工藝中,水解池在生化除磷過程中起到了重要作用。因此可以設想有初沉池的污水廠也可以通過一定的控制手段,使其除磷的功能增強。

[1]郭琇,孫洪偉.生物除磷的主要影響因素的研究[J].水處理技術,2008,34(9):7-10.

[2]張學洪,李金城.劉荃.A2O工藝生物除磷的運行實踐[J].給水排水,2000,26(4):14-17.

[3]梅特卡夫和埃迪公司.秦裕珩,譯.廢水工程處理與回用(第四版)[M].北京:化學工業出版社,2004.

[4]陳亞松,金文標,閆韞,等.高效聚磷菌的篩選及其應用[J].凈水技術,2011,30(2):19-22.