文創城鎮與拆建無關

盧澤華

城鎮化不應該是一場“拆墻運動”。在未來的城市發展中,文化創意產業是一個必然的發展趨勢,文化創造力將是未來城市建設的重要基礎。

交通擁堵、環境污染、價值缺失、文化沙漠……在這一系列關鍵詞的背后,折射出的是現代城市發展過程中所面臨的陣痛與困局,面對“城市病”的蔓延,越來越多的城市將目光投向了城市發展中的文化建設。隨著新型城鎮化步伐的推進,如何在城市建設和市民生活中延續城市的文脈,如何保存既有的歷史文化資源,又推動適合本區域特色的文化產業發展,城鎮化對傳統文化會帶來怎樣的巨大沖擊?帶著這些問題,日前,來自兩岸四地的百余所高校逾300名學者齊聚杭州參加“第八屆海峽兩岸文化創意產業高校研究聯盟論壇”,共同探討“城市發展與文化建設”的議題。

城市化不是“拆墻運動”

14年前,諾貝爾經濟學獎獲得者、時任世界銀行副總裁的斯蒂格利茨提出了他的著名預言:“中國的城市化和以美國為首的新技術革命將成為影響人類21世紀的兩件大事”,14年后,這個預言成為現實。據有關部門統計,截至2012年末,中國城鎮化率已達到52.57%,有超過一半的人口居住在城鎮,這標志著我國社會形態由鄉村型向城市型的轉變。

然而,隨著城鎮化步伐的推進,越來越多的問題開始凸顯。由于地方片面重視城市建設以及對GDP的崇拜等因素,江蘇鎮江的13座宋元糧倉、廣州詩書路的兩幢民國建筑、山東濰坊的明朝古廟等歷史古跡先后遭到強拆。據第三次全國文物普查統計,30年來,全國消失了4萬多處不可移動文物,一半以上毀于各類建設活動。在城市化進程中,城市的記憶似乎正在逐漸消逝。

對此,與會學者們一致認為城鎮化不應該是一場“拆墻運動”。前臺北市“市長”李永萍分享了臺灣的發展經驗:“臺灣的文創在城市建設中一開始就沒有強調GDP,但是以臺北市來說,其文創產業GDP占經濟總產值的15%,在華人社會來說比例是相當高的。這說明即使我們不以追求GDP為最主要的目標,當文創策略正確得當的時候,GDP也一定會隨之而來。”李永萍以“寶藏巖共生聚落”為例講述了違章建筑群落如何演變成藝術家聚集區的故事。寶藏巖地區發端于臺灣日據時期,初期由六戶閩南籍家庭因寶藏巖寺的宗教信仰簇群定居,后因退伍軍人及其配偶、城鄉移民等弱勢族群陸續遷入,逐步形成了一個居民社區。由于該地區屬于違章建筑,曾一度被列為拆遷對象,引發諸多矛盾。2004年,鑒于寶藏巖地區已經形成了奇特的自然景觀以及社區居民對打造藝術社區不遺余力,臺北市政府放棄拆遷,并將其打造成為一個跨國的國際藝術村,先后策劃舉辦了“寶藏巖新發現影展”、“全球藝術行動者參與計劃”等活動。目前,寶藏巖共生聚落已聚集了一批繪畫、雕塑、設計等領域的藝術家,成為一個國際藝術家聚集的知名景點。

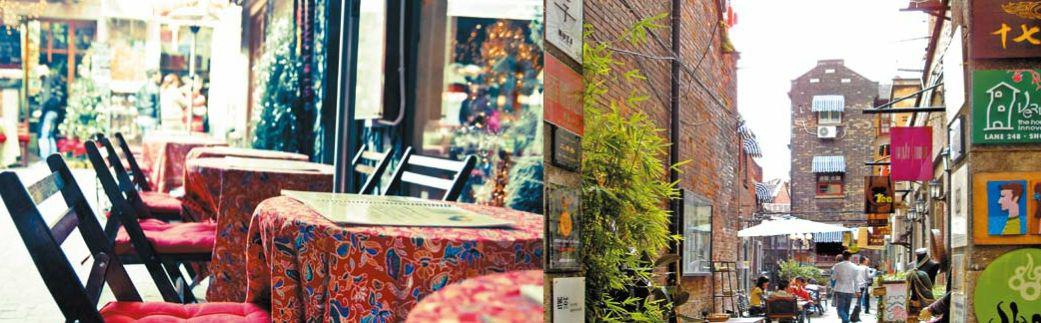

與寶藏巖共生聚落具有異曲同工之處的是上海的田子坊和新天地,這兩處區域曾是上海的舊里弄,具有濃厚的上海風情。但這兩處建筑破舊不堪,道路擁擠狹窄,居住條件惡劣,與東方大都市極不相符。在重建和改造過程中,上海市政府既沒有完全推倒舊建筑,也沒有大拆大毀老民居,而是對舊建筑修葺,盡量保留舊有風貌,盡量彰顯歷史個性。獨具匠心的改造,讓田子坊和新天地煥發出了新生命,融近代現代當代于一體,成為休閑文化中心和文化地標。

“千城一面”的文化反思

如同DNA將人的外貌、習性、品格塑造得千變萬化一樣,一座城市也擁有自身的DNA,如江南水鄉、閩南風俗、徽派建筑、晉商大院等文化基因都會給城市帶來極富個性的一面,并由此產生城市居民的文化認同。2009年10月,當世博會主設計師馬丁·羅班被記者問及關于對中國城市印象的問題時,他表達了自己的遺憾:“當下中國城市普遍缺乏自己的特點,以至于從酒店的窗戶望出去,城市風貌千城一面。”

在華中師范大學副校長黃永林看來,我們正在經歷著文化的斷裂。重經濟、輕文化、片面追求短期經濟效益,導致城市建設出現兩個弊病:一是建筑同質化;二是城市形象低俗化,部分城市還出現了一些低俗平庸的雕塑,重慶洋人街的雕塑被市民強行拆除就是一個實例。

在塑造城市獨特文化品格方面,臺北市的經驗值得借鑒。臺北市土地稀少,空間價格昂貴,然而,為了鼓勵文化創作,臺北市政府主動將政府擁有的空間資源釋放出來,將其未改建的廢舊宿舍、空置的政府辦公場所、倉庫等全部免費提供給年輕藝術家與文創工作者,并為他們提供最多 60%~70%的整修補助費用。這些文藝團體接受政府資助和支持的唯一代價是從事社區文化工作,每年為社區民眾進行表演或藝術展覽,從而達到了提升整個城市文化水平的目的。

除了提升城市文化氛圍外,臺北市還十分擅長創造和包裝本市的文化品牌,“夜市文化”就是一個范例。臺北夜市的商戶大多是曾經無照無牌的非法攤位,為了進行有效管理,臺北市政府首先將他們合法化并制定統一的管理措施,在夜市食品檢驗、空氣流通、污水排放、垃圾處理等多個方面進行嚴格規范,同時對它們進行文創包裝,從產品包裝設計到對外營銷都制定了相應的扶持政策,最終形成了臺北獨具特色的夜市品牌。臺北市一直秉承這樣一種理念:一個具有良好的文化、文明、文創素養的城市,是以讓民眾生活在一個具有文化氛圍,處處可以碰到創意,并享受到完善的生活為最高目標的,而這個目標可以由文創的策略達成。

打造文化“慢城市”

“我一直有個錯覺,臺灣的一天比大陸長,因為在臺北10點鐘起床去醫院看了病,再到政府機關辦事,中午再找公園喝喝咖啡,等到傍晚再去就餐,晚上11點睡不著,再去誠品看看書。像這些在大陸要一個星期才能做完,因為在醫院看病要等一天才能把一個感冒看完。”會場上,一位臺灣學者對華東政法大學人文學院院長范玉吉這樣說道。

這位臺灣學者同時拋出了“慢城市”的概念。“慢城市”是一種新的城市模式,與快節奏的生活方式不同,在這里,有更多的空間供人們散步,有更多的綠地供人們休閑娛樂,同時城市力圖保持地方特色和特有的城市肌理,保護本土手工業、文化和傳統,從文化的角度提升居民的生活素質。對此,范玉吉深有感觸,他表示,獨特的文化生態應該是拯救中國城市的出路,城市應該不僅僅是我們睡覺,找一份工作的地方,更應該是我們感到快樂的場所,所以文化特色是一個城市的胎記,與生俱來。

范玉吉以上海松江新城的“慢生活”建設為例,該處的建設規劃以“慢生活”為基本業態,從一開始就注重休閑娛樂文化的打造,同時還注重區域文化的再生與創造,包括建立豪華書吧、畫吧等創意休閑產業,建筑、美術、音樂、電影、民間藝術等鑒賞休閑產業以及相關的創意商店等為主體的購物休閑產業。政府也在新區內積極引導扶持經營性的項目,從而使文創經濟和人的生活有機結合起來。

對于創意文化與城市生活的結合,清華大學國家文化產業研究中心主任熊澄宇教授有不一樣的解讀。他以《臺灣文化創意產業促進法》為例,提出我們更多的是注重文化生產力,即文化產業怎么成為國民經濟的支柱產業。但是在臺灣,創意與生活的結合成為臺灣文創產業特別突出的一點。在《臺灣文化創意產業促進法》中共包括了15種能力,其中一個能力叫做創意生活,創意生活就是把我們對文化產業的政治、社會、文化和經濟的價值和城市居民的生活需求聯系在一起,也許這才是值得我們借鑒的。