新生兒病理性黃疸的護理體會

田 華

(新鄉市第二人民醫院兒科 河南 新鄉 453000)

新生兒病理性黃疸,是患兒在新生兒時期膽紅素出現代謝異常,引起血清內膽紅素濃度升高,使患兒皮膚、黏膜及鞏膜黃疸,若新生兒于娩出24 h出現黃疸,14~21 d內黃疸未消失,或加深以及反復出現,被稱為病理性黃疸[1]。若患兒未得到及時有效治療,會給患兒留下不同程度的神經系統后遺癥,甚至威脅到患兒的生命安全。為了有效治療病理性黃疸,降低病理性黃疸發生率,筆者以78例病理性黃疸患兒作為研究對象,分析病理性黃疸病因,采取護理方法,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機選取2013年1月至2014年1月新鄉市第二人民醫院收治的患兒78例,確診為病理性黃疸;男42例,女36例;年齡1~28 d,平均年齡(10.5±1.4)d;34例足月兒,44例早產兒;患兒入院時均出現不同程度的皮膚黏膜黃染;按照數字隨機表分為觀察組和對照組,各39例;兩組患兒年齡、性別及病情等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準[2]患兒于出生24 h內出現黃疸;足月兒膽紅素超過221 μmol/L,黃疸過重;早產兒超過257 μmol/L;患兒黃疸發展快,每天膽紅素上升超過85.5 μmol/L;患兒黃疸時間持續長;黃疸消退后反復發作;血清結合膽紅素超過34 μmol/L。

1.3 護理方法 對照組采取常規護理。給予患兒早期撫觸、吸允,必須時哺乳;產婦需正確飲食,養成良好的生活和飲食習慣。觀察組在對照組基礎上實施護理干預,加強產婦健康教育,采取有效護理措施;觀察新生兒生命體征及臨床癥狀,做好新生兒護理工作。

1.4 觀察指標 觀察兩組患兒初次排便時間、胎便轉黃時間,記錄新生兒出生5 d內膽紅素變化情況。

1.5 統計學分析 采用SPSS 20.0統計學軟件,采用()表示定量資料,行 t檢驗,定性資料采用 χ2檢驗,P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒初次排便時間及胎便轉黃時間對比

觀察組初次排便時間(3.1±1.4)h,胎便轉黃時間(40.8 ±14.7)h;對照組排便時間(5.7 ±1.8)h,胎便轉黃時間(53.4±20.7)h;組間對比,差異具有統計學意義(P <0.05)。

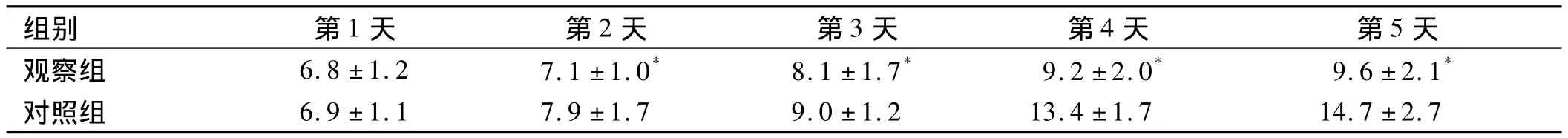

2.2 兩組患兒5 d內膽紅素變化情況對比 觀察組與對照組對比,第1天內膽紅素變化情況無明顯差異,第2、3、4、5天膽紅素變化情況差異明顯,具有統計學意義(P <0.05),見表1。

表1 兩組患兒5 d內膽紅素變化情況對比(,mg/dl)

表1 兩組患兒5 d內膽紅素變化情況對比(,mg/dl)

注:與對照組對比,*P <0.05。

組別 第1天 第2天 第3天 第4天 第5天觀察組 6.8 ±1.2 7.1 ±1.0* 8.1 ±1.7* 9.2 ±2.0* 9.6 ±2.1*對照組6.9 ±1.1 7.9 ±1.7 9.0 ±1.2 13.4 ±1.7 14.7 ±2.7

3 討論

病理性黃疸是新生兒時期常見疾病,給新生兒帶來嚴重危害,極有可能會損害新生兒腦細胞,危害到患兒身心健康。因此分析病理性黃疸病因,采取積極有效護理措施,降低病理性黃疸發生率至關重要。導致病理性黃疸發生的主要原因是由于新生兒血清未與膽紅素結合,導致膽紅素升高,肝細胞攝取血液中的膽紅素并進入小腸,停留時間過長,被 β-葡糖糖醛酸還原[3],并被小腸吸收。新生兒出現病理性黃疸多與排便時間有密切相關性,盡快排出胎便,促進腸道循環,降低血膽紅素含量,可有效治療及預防病理性黃疸。

在患兒護理干預中,需密切觀察患兒的初次排便時間,若患兒長時間未排便,可對肛門進行5~10 min按摩,促進新生兒較快排便。加強新生兒營養護理,給予患兒充分母乳喂養,必要時根據新生兒需求配備奶粉。在新生兒撫觸護理中,需對新生兒背部和腹部進行有效的撫觸護理,室內溫度控制在30℃左右,保證室內環境的安靜。操作者雙手保持適宜溫度,嚴格按照操作規范,由上到下,每次15 min,每日2次。同時要加強新生兒游泳護理工作。新生兒游泳水質需進行有效消毒,水溫控制在40℃,室內溫度控制在30℃[4]。新生兒游泳時,肚臍貼上防水貼,避免感染。新生兒在游泳時,情緒需處于平靜狀態下,進食后1 h內勿游泳。新生兒在游泳時,要有專人一對一監護,避免出現意外事件。在本次研究中,對照組采取常規護理,觀察組采取護理干預,觀察組初次排便時間及胎便轉黃時間均少于對照組(P<0.05)。觀察組與對照組對比,第1天膽紅素變化情況無明顯差異,第2、3、4、5天膽紅素變化情況差異明顯(P<0.05)。由此可見,采用護理干預,可有效促進新生兒早期排便,促進腸胃蠕動,降低膽紅素含量,效果顯著。

綜上所述,分析新生兒病理性黃疸病因,采取針對性的護理干預,加強新生兒護理工作,強化基礎護理,可明顯降低病理性黃疸程度。促進患兒較快排便,促進腸胃蠕動,降低黃疸發生率,值得臨床推廣應用。

[1] 聞惠蘭,林小容,張惠平,等.病理性黃疸患兒γ-谷氨酰轉肽酶與膽紅素活性變化[J].廣東醫學,2009,30(2):271-272.

[2] 陳廣道,梁少媛.自動聽性腦干反應在高危病理性黃疸新生兒聽力篩查中的應用[J].廣東醫學,2010,31(9):1132-1134.

[3] 王丹妹,莫燕娜,吉麗敏,等.病理性黃疸新生兒G6PD缺陷合并微小病毒B19感染的分析[J].現代預防醫學,2008,35(10):1960-1961.

[4] 楊珍.66例新生兒黃疸的病因[J].重慶醫學,2008,37(11):1263-1264.