上海是不是“我的城市”

陶文靜

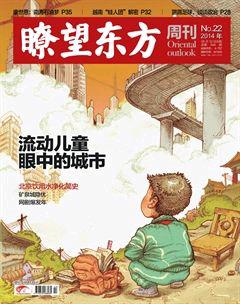

流動兒童眼中的城市

下午4點,復(fù)旦大學(xué)遠征社的志愿者張熹要去看看自己入戶輔導(dǎo)了兩年的“農(nóng)工孩子”們。

他從學(xué)校后門出來,沿著一條繁華的小吃街騎行不到5分鐘,就到了孩子們住的葉氏路口。再往前,就是五角場城市副中心。

過往的行人和車輛可能很少注意到,這個不到兩米寬、擺滿三輪車的弄堂里,擠住著幾十戶人家,大都是老人和外來打工者。低矮老舊的平房和二層小樓,被周圍林立的商鋪、高檔小區(qū)所遮蔽。

早在2006年,住在這里的孩子就曾被《人民日報》的報道稱為“城市中的小候鳥”。幾年后,“定居”在這里的孩子越來越多,僅上小學(xué)的孩子就有20多個。

“我是上海生的”

拐進弄堂十幾米是小楊(化名)家的雜貨店。看到正在門口打麻將的楊家媽媽,張熹問了問這里即將搬遷的情況。10歲的小楊在一旁看店,見有人來買“上海煙”,他麻利地接過錢,站上小板凳,從貨架上拿煙遞給顧客。

小楊的家已經(jīng)搬過七八次,“就是拿著你所有的東西去別的地方住。”

張熹問起小楊哥哥的情況。為了能參加中考,楊家的大兒子在今年年初時,獨自回老家再讀一遍初二(上海與老家的教材、考試內(nèi)容有很大差異)。

在外十來年,老家已經(jīng)沒什么親戚,大兒子一年3萬多元的寄讀費用,用掉全家一半多的收入。

對老家,小楊只有模糊的印象。他會昂著頭堅定地告訴別人,自己是“上海生的”,但也會因哥哥的返鄉(xiāng)而說自己是“安徽阜陽人”。再問他老家具體的地址,他就答不上來了。

那個老家,小楊只回去過一次,“路燈少一些,晚上黑,會害怕。”

對于“上海”,小楊并不清楚家和學(xué)校之外的地方。他就讀的學(xué)校曾組織去東方明珠、南京路,在他10歲生日時,爸爸專程帶他去了一趟金山的城市公園。可小楊說,這些“上海的地方”他都不喜歡。

“上海是什么樣子”

5月10日,“母親節(jié)”前一天,遠征社組織了一次特別活動。這個2006年成立的學(xué)生社團,為周邊居住的80多名“農(nóng)工孩子”提供長期免費的功課輔導(dǎo)和活動陪伴。

當天,二十幾名參加活動的孩子用簡單的畫具畫出“我眼中的上海”。

有些孩子很快在畫紙中心勾勒出東方明珠的輪廓,附帶一道黃浦江,藍色的波浪像是海,甚至還有添上幾只海鷗的。也有不少孩子被這突如其來的任務(wù)難住,習(xí)慣性地先涂上些花草,不停地問“老師”和同學(xué):“上海是什么樣子?”

據(jù)志愿者向《瞭望東方周刊》介紹,參加活動的孩子們大都住在五角場商區(qū)周圍散落的小型“農(nóng)工區(qū)”,父母多是附近高校的校工或商販,居住地很不固定。

父母在附近商場或者工廠做工的孩子,生活條件稍好一點,可以租住在老式的工人小區(qū)里,但忙碌的父母基本上沒有精力和財力帶孩子出去游玩。這些孩子雖然住在中心城區(qū),但對“上海”的印象,卻主要來自學(xué)校的參觀活動推送到他們眼前的那個“上海”。

大多數(shù)完稿的畫面上,東方明珠和高樓成為“上海”的代表,與承載了許多歷史的老外灘相比,對岸更高、更炫的陸家嘴天際線,更被孩子們青睞。

兩個男孩說,“上海就是要高樓林立”,“更繁華”,“跟老家不一樣”。即使這些孩子出生在上海,老外灘和城市規(guī)劃館看到的那些歷史,和自己并無太多關(guān)聯(lián)。

同濟大學(xué)城市規(guī)劃系教授張松感慨于孩子們的城市印象過于“片段”。“如果是在相對穩(wěn)定、熟悉的環(huán)境下,孩子的印象會更完整、更具體。而這組孩子的城市印象,更多來自地標和高樓這些強刺激,對城市多元的功能了解十分有限。這反映出他們是在十分動蕩的氛圍中被動接受了這些圖景。這些高樓體現(xiàn)出的是冷漠的距離感,沒有交往的狀態(tài)。”

張松告訴本刊記者,這樣的城市體驗,顯然不能提供定居感,也就不能引發(fā)歸屬感。

“他們看到的也許是這城市最糟糕的一面”

就在遠征社活動的前一天,上海久牽志愿者服務(wù)社的孩子們,也畫了一幅“我的城市”。

這是一家致力于改善在滬外來工子女課外教育環(huán)境的草根公益組織。

雖然樓房和汽車仍是主角,對環(huán)境的普遍關(guān)注卻成為久牽孩子筆下的重要城市主題。這既來自久牽的課外教育,也與孩子們的生活直接相關(guān)。

參加此次活動的孩子大都住在浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)接合部,地鐵和城市建設(shè)已經(jīng)延伸至這個區(qū)域,孩子們居住的“民工村”成為城市劇烈變動的最前沿。

來自安徽的彤彤(化名)覺得城市里“到處都是污染,河面都是垃圾,地下都是泥土和磚頭,還有工廠排出的黑煙,污水讓人感到惡心”。而一些生在上海的孩子則更羨慕市中心的小區(qū)和公園里的綠化,“我家這邊樹和花都太少了……”

在2012年中國青少年研究中心進行的“我國城市流動青少年權(quán)益狀況調(diào)查”中,數(shù)據(jù)顯示,大多數(shù)流動少年兒童生活的社區(qū)環(huán)境較差:39.8%缺乏安全感,59.8%反映衛(wèi)生環(huán)境差,50.5%反映社區(qū)沒有工作人員管理,38.9%反映社區(qū)公共設(shè)施破損。

用久牽公益的創(chuàng)辦人張軼超的話說,“他們看到的也許是這城市最糟糕的一面。”

畫中上海不見“人”

張軼超記得,幾年前久牽的孩子們所畫的上海,大多也有“東方明珠”。那個時候,孩子們很少有機會去“城里”玩,對“市中心”的概念十分模糊。

上海浦東新區(qū)“樂群社工服務(wù)社”的左桂娟向本刊記者講述了這樣一段經(jīng)歷:2008年兒童節(jié),樂群社曾組織民工子弟學(xué)校的80多名學(xué)生參觀南京路和外灘,一些孩子驚嘆:“原來上海還有很多外國人!”這些已經(jīng)在上海上過好幾年學(xué)的孩子,大部分沒有到過市區(qū)。

正是那一次的發(fā)現(xiàn),觸動樂群社展開了一系列的“家在上海”活動,帶領(lǐng)初入滬上的孩子參觀主要地標和文化場館。

2008年以后,更多外地孩子進入公辦學(xué)校,各種政府和民間公益組織也愈發(fā)意識到“城市融入”的重要,紛紛開設(shè)課程、組織參觀、教說滬語,城市的模樣在孩子的眼中更加清晰。

即便如此,孩子們今天所畫的上海中,仍然很少出現(xiàn)“人”的身影。張軼超的解釋是——可能“城市給孩子留下最深刻印象的,往往不是這里的人”。

無論在市區(qū)還是城郊,即使進入公辦學(xué)校就讀的孩子,也很少會有上海本地同學(xué)。小楊的班上只有兩個“上海同學(xué)”,到了初中,他們都會被編進“上海班”。浦東唐鎮(zhèn)的彤彤說,自己學(xué)校2000多人中只有十幾個“本地人”。

許多孩子認識的上海大人,或是“卷著頭發(fā)”的房東阿姨,或是不說普通話的“老奶奶”。至于市中心,那是“十萬八千里”的地方,那里的人“都很匆忙”,“應(yīng)該是都穿著西裝”。

“我的城市”和“上海”是什么關(guān)系

在張軼超看來,孩子們眼中的“上海”有兩個層面。

一個是文化意義上的上海,意味著體面的生活、舒適的享受。他們對這個“上海”的向往甚至遠超過父母。

另一個層面是地理意義上的上海。孩子們之間會比較自己是“住民工房”還是“住小區(qū)”的。到了小升初時,很多孩子會突然發(fā)現(xiàn)自己也許只能進最差的學(xué)校,也無緣參加中考。

“我的城市”與“上海”之間的關(guān)系,讓許多孩子迷惑。

在他們筆下,“我的城市”里有學(xué)校、小賣部、小山小河,卻沒有自己的家。東方明珠所代表的那個“上海”,作為一個遙遠的背景浮在云端,或者根本不再出現(xiàn)。

已經(jīng)上初三的小俊(化名)在“久牽”已經(jīng)有6年時間,儼然一副小助理模樣的她對《瞭望東方周刊》說:“久牽就是學(xué)校和我家之外的那個世界,是我連接上海的那條數(shù)據(jù)線。”

在本刊記者看到的60多幅流動兒童的“城市”畫像中,只有小俊的畫中既有上海,也有自己。

她先在畫紙上涂滿灰藍底色。“然后是大吊車,因為上海總是在蓋樓。遠處是東方明珠、高樓,旁邊的小區(qū)比較模糊。坐在墻上遙望的是我自己。后來發(fā)現(xiàn)整幅畫顏色太暗了,所以加上了彩色焰火。”

一個月后,小俊即將初中畢業(yè)。16歲的她已經(jīng)過了返鄉(xiāng)重讀初三以應(yīng)屆生的身份參加中考的年限。她在上海報考職校所需要的證件目前還有一些問題。在學(xué)校成績名列前茅的她提到這些,神色有點黯然。endprint