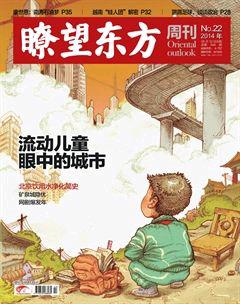

他們,中國城市的未來

陶文靜

城鎮(zhèn)化大潮中,跟隨父母進(jìn)城的流動兒童到底有多少?分布在哪里?過得怎么樣?

2013年全國婦聯(lián)發(fā)布《我國農(nóng)村留守兒童、城鄉(xiāng)流動兒童狀況研究報告》對這些問題進(jìn)行了全面的調(diào)查分析。

據(jù)《中國第六次人口普查資料》樣本數(shù)據(jù),全國共有18歲以下農(nóng)村留守兒童6102.55萬人,占農(nóng)村兒童的37.7%,占全國兒童的21.88%。與此相應(yīng),18歲以下城鄉(xiāng)流動兒童為3581萬。

兩類兒童數(shù)目相加,考慮到持續(xù)增長趨勢,中國目前有近一億兒童正被卷入城鎮(zhèn)化大潮。

“城市生活兒童”已成全國性政策問題

從地區(qū)分布上看,有1/3的孩子經(jīng)歷了較長距離的“跨省移動”,“向東走”的趨勢仍在強(qiáng)化。

廣東省的流動兒童總數(shù)達(dá)434萬,遠(yuǎn)高于其他省份;隨后的浙江、江蘇兩省,也因擁有更多的“經(jīng)濟(jì)機(jī)會”而吸納了超過200萬外省孩子。北京、天津、上海的流動兒童90%以上都是跨省移動。

具體而言,每10個在上海生活的兒童中,有4個是流動兒童;每10個在北京和浙江生活的兒童中,有3個是流動兒童。

部分“成長中”的中西部省市也成為兒童流入“大戶”。四川、山東、河南、福建的流動兒童都超過150萬。值得注意的是,部分中西部地區(qū)的流動兒童在當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)兒童中所占比例異常突出,如寧夏、新疆接近四成,青海、貴州約35%。流動兒童的接收與安置,已成為一個全國性的城市政策問題。

城鄉(xiāng)流動兒童在戶口登記地以外地區(qū)“流動”的平均時間已達(dá)3.74年,7~14歲流動兒童中約1/3流動時間在6年以上。

此外,0~6歲流動兒童,自出生以來有一半以上時間在現(xiàn)住地居住。越來越多的孩子已經(jīng)沒有老家生活的經(jīng)歷和記憶,成為文化上和社會意義上的“城市生活兒童”。

不能上學(xué)的孩子有200多萬

2001年5月,國務(wù)院頒布《關(guān)于基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的決定》,其中規(guī)定“要重視解決流動人口子女接受義務(wù)教育問題,以流入地區(qū)政府管理為主,以全日制公辦中小學(xué)為主”。

流動兒童義務(wù)教育“兩為主”的政策基礎(chǔ)得以奠定。

2006年國務(wù)院頒布了《關(guān)于解決農(nóng)民工問題的若干意見》,提出“將農(nóng)民工子女義務(wù)教育納入當(dāng)?shù)亟逃l(fā)展規(guī)劃,列出教育經(jīng)費預(yù)算,按照實際在校人數(shù)撥付公用經(jīng)費”。

婦聯(lián)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,與2005年相比,義務(wù)教育階段流動兒童共增加347萬,增幅為30.83%,大部分適齡流動兒童有機(jī)會在校學(xué)習(xí)。

但在具體推進(jìn)過程中,不同地區(qū)對這一方針的推行存在諸多差異。

長期研究農(nóng)民工子女權(quán)益的復(fù)旦大學(xué)博士熊易寒向本刊介紹,在對流動兒童的教育投入方面,一線城市中上海做得較好——農(nóng)民工子女義務(wù)教育階段生均經(jīng)費約5000元,大部分孩子進(jìn)入公辦學(xué)校。即使就讀于民辦農(nóng)民工子弟學(xué)校,也可以得到補(bǔ)貼。

中國人民大學(xué)人口與發(fā)展研究中心教授段成榮認(rèn)為,“兩為主”沒有全面到位,全國尚有2.94%的適齡流動兒童還不能接受義務(wù)教育,“有200多萬”。

據(jù)他介紹,目前全國實現(xiàn)“兩為主”的比例達(dá)到80%,分布卻不均衡,中小城市可能已經(jīng)到90%甚至100%,但是一些大城市還差得多。

變形的親子紐帶

而由于遭遇較大環(huán)境壓力,移居家庭中的親子紐帶可能變形。

2013年廣東省婦聯(lián)與廣東省家庭教育學(xué)會合作完成的一項關(guān)于“廣東省流動兒童家庭狀況”的調(diào)查顯示,有1/3流動兒童家長每周與孩子相處的時間不足7小時,有一部分甚至不到1小時,僅1/10左右的孩子表示父母會經(jīng)常帶自己出去玩。

學(xué)校的紐帶同樣“不夠穩(wěn)定”。

哈爾濱商業(yè)大學(xué)法學(xué)院副教授高明華對哈爾濱地區(qū)農(nóng)民工子女教育平等問題的研究發(fā)現(xiàn),作為城市稀缺資源的一流名校(重點小學(xué))只招收有城市戶籍的學(xué)生;一旦某所小學(xué)聚集了較多的農(nóng)民工子女,已有的城市學(xué)生會紛紛轉(zhuǎn)走,逐漸地,這所小學(xué)就成了“全國招生的農(nóng)民工子弟校”。

“絕大多數(shù)農(nóng)民工家庭在城市都屬于窮人,他們可能遭遇雙重歧視:一是對其身份或社會地位的歧視,二是對其經(jīng)濟(jì)地位的歧視。”熊易寒說。

看得見的天花板

“熟悉的世界、陌生的社會”——這是一份針對南京流動兒童城市認(rèn)知的調(diào)查報告所作的結(jié)語。

在這群“習(xí)慣把自己看作異鄉(xiāng)人”孩子眼中,所在城市里的種種區(qū)隔,是一層層“看得見的天花板”。這不僅體現(xiàn)在“城中村”這類物理空間的隔離,還可能內(nèi)化于成長的每個環(huán)節(jié)。

華東理工大學(xué)流動兒童研究專家曾守錘告訴《瞭望東方周刊》,農(nóng)村流動兒童的入學(xué)準(zhǔn)備大都不充分。

大齡兒童的出路瓶頸則更為“可見”。段成榮的研究顯示,無論家庭經(jīng)濟(jì)條件、階層地位,中考和高考報名條件中的戶籍規(guī)定,即便是經(jīng)濟(jì)條件很好、社會資本充足的家庭也難以跨越。部分兒童成為童工,也引發(fā)了14、15歲流動兒童輟學(xué)增多的連鎖效應(yīng)。

最值得的一筆人力資源投資

自2012年起,在住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃司的支持下,中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院組織20個調(diào)研組、90多人,對全國不同地區(qū)20個縣(市)進(jìn)行了深入調(diào)研。依托此項調(diào)研形成的研究報告提出,2012年全國勞動年齡人口較2011年減少345萬人,20多年來首次出現(xiàn)絕對量的下降。

而0~14歲人口是未來新增勞動力的主力,是中國未來20年中最重要的人力資源。

接受本刊采訪的專家表示,結(jié)合全國留守、流動兒童的總體規(guī)模和分布情況,可以得出結(jié)論——善待流動兒童,給他們充分的發(fā)展空間與扶持,是日漸老齡化的城市中國最值得投資的一筆人力資源。從這個層面而言,這些孩子,關(guān)系著中國城市的未來。endprint