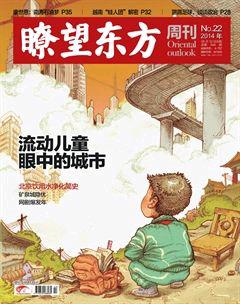

流動兒童就是“城里娃”

陶文靜

如何從流動兒童的成長狀況和權利保障的角度,來理解當前中國城鎮化進程中的歷史與現實? 2005年和2013年兩次全國大規模留守、流動兒童調查的主要承擔者、中國人民大學人口與發展研究中心教授段成榮,接受了《瞭望東方周刊》的專訪。

“流動兒童”的提法已不適用

《瞭望東方周刊》:2013年,全國婦聯發布了由你參與的《我國農村留守兒童、城鄉流動兒童狀況研究報告》,關于這個課題有最新的研究進展嗎?

段成榮:目前我們主要在“新生代的流動人口狀況”、“異地高考”等專題性領域方面完成了一些研究。

我們發現,“流動兒童”的概念已經不適用。傳統的理解,通常假定他們都是“在老家出生,再到城市里來”。這些年我們觀察到,城里生、城里長的孩子在增多。這一輪調查發現,這樣的“城里娃”占到16歲以下流動兒童的52%~53%。

從嚴格意義上說,他們就是“城里娃”。這種特點決定了我們對于流動兒童問題在制度上的一些安排,與今后的現實有很大偏差。

之前的一切設計,包括各種教育政策,都沒有來得及做讓他們長期扎根的準備,在出發點上就有偏差,今后這個矛盾會更突出。

分級分擔流動兒童教育經費

《瞭望東方周刊》:你曾提出流動人口受益者的結構問題,在流動兒童方面,是否也存在相應的受益和責任結構?

段成榮:流動人口帶來了勞動力,帶動了經濟發展,所以首先國家要承擔責任,流入地的地方政府也要承擔責任。

流動人口的主要動因是務工經商,兒童更多的是伴隨性的。兒童的融入,最核心的就是教育問題。

今年國務院印發的《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》戰略,在“市民化”部分對流動兒童的問題有特別好的提法。原來的城鎮化戰略中,講到子女教育問題,位置一般靠后,而這次放在第一位,這顯示了政府承擔責任的決心。

《瞭望東方周刊》:省內和跨省流動的差異是否會影響到孩子的城市融入?

段成榮:目前針對“義務教育”以及“義務教育后”——也就是大齡兒童的教育,各省對于省內流動的孩子已經作出種種安排,但在跨省這塊缺口仍然很大。下一步跨省的工作肯定是重點。

我們有個流動兒童教育的分級建議:跨省流動兒童的義務教育經費,由國家財政統一支付;各省承擔省內跨市的流動兒童教育經費;再由各市把市內跨縣的部分管起來,逐級分擔。

一些大城市對流動兒童教育問題的態度一直不明朗,甚至明顯在推卸責任,這跟財政負擔有一定的關系。

東部吸力仍大,中西部整體規劃須有預見性

《瞭望東方周刊》:2013年的調查顯示,部分中西部省市流動兒童的流入也出現增長,今后流動的地區分布,是否可能向中西部轉移?

段成榮:“向東流”這個整體趨勢還沒有明顯變化,發展機會比較多的沿海城市仍具有極大的吸引力。但是部分中西部城市,如成都、重慶,有異軍突起的現象,需要盡早準備。

無錫、重慶等地,十幾年前就提出把流動兒童納入到當地教育發展的整體規劃。目前許多大城市做得不夠好,不愿意承認有這么多流動人口,所以也不太愿意做教育資源安排,總是強調教育資源不足。

一個城市的整體規劃,對人口的流入要有預見性。我們在2013年的報告中就提出,要建立健全全國中小學生學籍信息管理系統,為學生學籍轉接提供便捷服務。

對流動兒童要有長遠安排

《瞭望東方周刊》:除了義務教育,這些孩子還有哪些“城市融入”的需要?

段成榮:除了義務教育,流動人口子女“兩頭”就學難題突出,接受學前和高中教育比例偏低,延遲義務教育現象普遍。

各級政府一定要做好全面承認、接受這些“城里娃”的準備。

之所以叫做“城里娃”,是強調兩點:第一,他們不愿意走,城里就是他們的家;第二,他們也不可能走。

人們習慣認為流動人口居無定所,但事實上,無論是流動人口整體,還是近年才進入勞動力市場的新生代流動人口,絕大多數人的居住都相對穩定。

近期我們對全國新生代流動人口的調查顯示,70.3% 的人只流動到過1個城市,更換過3個及以上城市的人僅占3.77%。

這些人不會來回跑,因此必須對流動兒童有長遠的安排。

2013年是我國“異地高考破冰之年”,12個省份首次接收符合條件的農民工隨遷子女在當地參加高考。但你知道一共多少人參加了異地高考嗎?4144個。

最近我們得出了全國異地高考需求相對準確的數字,每年18萬人。4144對比18萬,差得太遠了。

2012年教育部曾出過文件,強調加快解決異地高考問題。我們對這個問題的建議是,國家要劃出基本的政策底線。endprint