新疆人力資源結構分析與預測

盧泉 孔祥忠

“人力資源”指在一個國家或地區中,處于勞動年齡、未到勞動年齡和超過勞動年齡但具有勞動能力的人口之和,包括適齡勞動就業人口、未成年人就業人口、就學人口、家務勞動人口、軍隊服役人口、就業人口、老年就業人口等。人力資源及其結構的優化配置對于區域經濟增長速度、區域分工格局和競爭優勢、區域發展方式等有重要的影響[1]。研究新疆人力資源結構不僅能夠分析新疆目前人力資源狀況的現狀,還能預測未來發展趨勢,為新疆維吾爾自治區制定經濟、社會發展計劃和人力資源戰略等提供科學、合理、有效的決策依據。

1 新疆人力資源結構現狀

人力資源結構主要包括年齡結構、性別結構、分產業就業結構、民族結構、地區分布結構、質量結構諸方面,每一構成要素的變動都將影響人力資源結構的優化配置。人力資源配置不合理或錯置,必然會降低人力資本效率。鑒于篇幅,本文主要論述分產業就業結構、分布結構、質量結構。

1.1 分產業就業結構

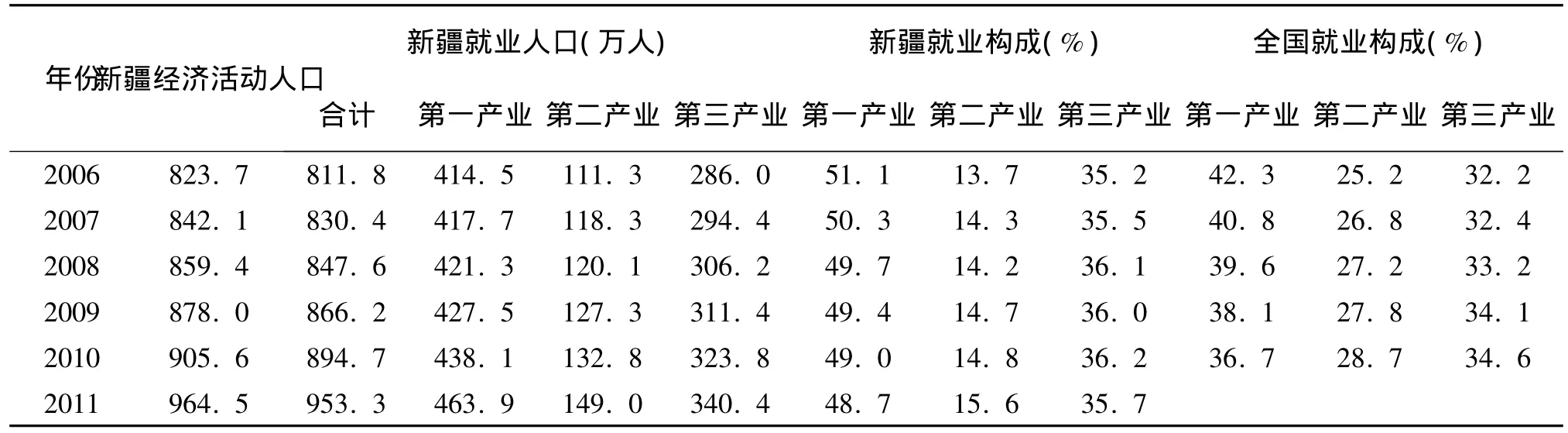

從人力資源產業結構中可以看出(表1),新疆自治區的第一產業就業人員在三個產業中的比重最大,雖然比例逐年有所下降,但卻超過全國平均水平大約10個百分點,且有拉大差距的趨勢。第二產業的比重最小,遠低于全國平均水平13個百分點左右。而第三產業則稍高于全國平均水平,且構成比例穩步上升。由此,從第一產業分離出來的人員,有不到四分之三的人分流到第三產業,有超過四分之一的人分流到第二產業。就全國而言,新疆自治區從業人員產業分布質量的合理性低于全國水平。

表1 2006~2011年新疆和全國分產業就業人口

1.2 分布結構

1.2.1 城鄉分布

在就業人力資源中,鄉村人數大于城鎮人數。例如,2007年城鎮就業人力資源有375.6萬,鄉村有425.3萬,2008年城鎮為378.3萬,鄉村為435.4萬,2009年城鎮為379.4萬,鄉村為449.8萬,2010年城鎮為387.3萬,鄉村為465.3萬。城鎮人力資源緩慢增長,而鄉村人力資源發展則較快。每年增加均超過10萬。

1.2.2 地區分布

表明在近10年間,新疆的人口分布漸趨向不均衡,人口多往少數地區,例如烏魯木齊等經濟、科教較發達的地區或中心城市集中,導致人力資源地理分布的不平衡。

1.3 質量結構

根據2010年第六次全國人口普查數據,新疆小學教育程度的人數占全國的1.84%,初中為1.39%,高中為1.36%,大專以上為2.0%,遠遠低于全國平均受教育程度,且大部分為小學和初中文化程度,還有相當數量的不識字或識字很少的人,人口素質相對較低。同時,高層次人才嚴重缺乏,農牧業所需要的經營型和專業型人才、傳統工業技術改造所需要的工程技術人才、從事第三產業的人才、資源產品深加工所需要的技術型人才存量不足。

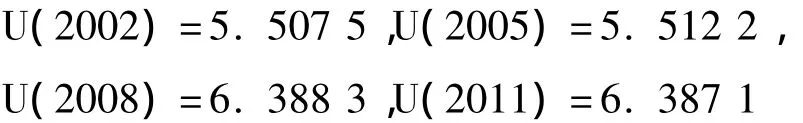

以代表一個地方科技人才的專利數量為例,近年來。雖然在絕對數量上,新疆的專利申請數和批準數都在增加,但是占全國的比例始終在5%和3%上下徘徊(表2),可以看出,新疆自治區科技人才缺乏,科技發展相對落后。

表2 2006~2010年新疆、全國發明專利申請和批準數

2 新疆人力資源結構的形成機制

一個地區的人力資源結構并非在短時間內或者由某一個原因引起而形成的,它的存在有著深刻的社會、經濟、文化、教育、醫療衛生等背景,是在各種因素的相互作用下形成的一個與當地人力資源狀況相適應的結構。分析該結構的形成機制,將進一步了解現實人力資源結構的核心內容,同時,對于改善人力資源結構也有極大幫助。

2.1 人力資本

人力資本是指一個地區全體居民所有后天獲得的有用能力和知識,也包括這一地區人民的天賦和歷史形成的文化、科學素質、敬業精神等方面的寶貴財富及人文環境的熏陶。人力資本有兩個個基本來源:醫療衛生和教育。

2.1.1 醫療衛生狀況

截止2011年底,新疆自治區平均每萬人擁有衛生機構床位56.93張,平均每萬人衛生人員數為76.95,高于全國平均水平(表3)。這反映了近年來新疆維吾爾自治區在醫療衛生保健上有相對較高的投入,形成了較完整的醫療衛生體系[3]。但許多偏遠地區的醫療條件、醫療技術依然落后,醫療保障制度尚未建立或健全,農民群眾因病致貧、因貧致病的問題較突出。農民生病后得不到較有效及時的醫治,造成城鄉人力資源在身體健康素質上有明顯差別。

表3 2005~2011年新疆衛生機構、床位和人員數

2.1.2 教育投入和質量

首先,教育投入不足。新疆自治區2009年、2010年、2011年教育經費總計分別為298.48億、369.04億、462.87億,雖逐年增加較快,但均低于全國絕大部分地區。教育經費緊張,使許多教育問題得不到根本解決,例如貧困地區學生入學率問題、學校基礎設施建設問題、師資問題等。這在客觀上造成新疆自治區人力資源結構中低素質人員較多。

其次,教育質量不高。教育基礎設施包括硬件和軟件設施落后,不能滿足學生和教學的要求;教師隊伍素質偏低,教學形式、內容單一;專業設置、人才培育與經濟發展脫節;由于語言文字障礙,少數民族只能通過翻譯得到滯后的、數量有限的教育資料[3]。這些都阻礙著人力資源獲得人力資本,形成合理高效的人力資源結構。

2.2 經濟環境

經濟發展決定著需要什么樣的人才和各級各類人才的比例,因而也決定了一定時期內地區的人力資源結構。同時區域間、產業間勞動力供求的不平衡,經濟發展的差異,不同地區、產業、職業工資水平等的差別,都將影響人力資源的流動情況。

2.2.1 開放程度

由于新疆深居祖國內陸,遠離出海口,交通不便,長期以來全球化和開放的進程緩慢,現代化程度低。目前新疆自治區有17個國家批準的對外開放(一類)口岸,包括2個航空口岸,自治區批準的(二類)口岸有12個。2010年1~9月進出口總額達167.65億美元,而同期全國進出口總額為28 424.71億美元,僅占全國的0.59%,而新疆與內地省份的聯系也因交通不便不如內地各省份間的密切。低的經濟開放程度不利于人力資源的合理配置和流動,不利于人力資源自身素質的提高。

2.2.2 經濟發展水平

以2009年數據為例,北疆地區以全疆46%的人口承載了66%的全疆GDP,94%的外貿進出口總額,其中以烏魯木齊市、昌吉州為主體的“烏昌一體化”地區,以17.5%的人口承載34.01%的全疆GDP及51%的全疆投資外貿進出口總額。相比較,以喀什地區、和田地區和克孜勒蘇柯爾克孜自治州為主成的南疆三地州,占全疆人口比重的30%,但GDP比重和外貿進出口總額比重分別只有9%和3%。到2009年止,經濟發展水平總體排名前五名的地州、市中,四個分布在北疆,而南疆僅有一個,總體排名倒數五名的地州、市中,四個分布在南疆,而北疆僅占一個;2009年南北疆人均GDP標準差為38 015.1元,已經遠遠超出警戒線水平17 182.1元,南北疆經濟絕對差異呈現逐年擴大的趨勢;2010年首府烏魯木齊市的人均GDP已經達到43 039元,而和田地區的人均GDP只有5 181元,二者相差8.3倍。經濟發展水平和職業工資水平的差異的加大,直接導致人才向北疆聚集,客觀造成了人力資源空間結構的不均衡。

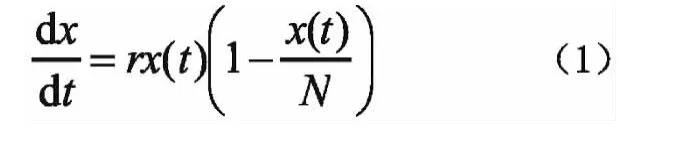

2.2.3 結構偏差

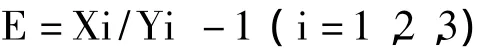

結構偏差系數(偏離度)指就業構成偏離于產值構成的程度,反映的是產業結構中某產業產值的比重與就業比重是否處于同步變化和對稱狀態。它從就業的角度反映了產業結構的合理性,結構偏差系數就是產業相對勞動生產率減1。其計算公式為:

其中:Xi表示國內生產總值的部門結構,其數值等于第i產業GDP值占總GDP的比值;Yi表示就業的部門結構,其數值等于第i產業就業人數占總就業人數的比重。

結構偏差系數的含義表明:結構偏差系數為正值時,說明就業構成百分比滯后于產值構成百分比,勞動生產率較高,存在很大的就業空間;相反結構偏差系數為負值時,表明該產業存在剩余勞動力,勞動生產率較低;如果E=0,表明就業結構和產業結構處于相對均衡狀態;結構偏差系數接近于0時,表明產值比重和就業比重相差較小,而絕對值越小產值結構與就業結構發展越平衡,結構性失業產生的機率就越小[4]。新疆人力資源結構偏差系數見表4。

表4 新疆人力資源結構偏差系數

表4顯示,近年來新疆第一產業結構偏差系數均為負值,表明第一產業有大量的剩余勞動力,同時也表明新疆農業生產率不高,勞動者無法從農業中分離出來,投入到第二、三產業中。第二產業結構偏差系數均為正值,第二產業發展較快,存在很大的就業空間,需要吸納更多的勞動力從事該產業。第三產業結構偏差系數均為負值,表明新疆從事第三產業的勞動力較多,存在著剩余勞動力,同時也說明新疆第三產業近年發展的畸形,不能很好的吸納剩余勞動力,導致部分第一產業勞動力無法分離出來。這些共同造成新疆人力資源在產業結構上的不合理現狀。但從總體變化趨勢看,結構偏差系數的絕對值呈減少趨勢,說明人力資源結構漸趨合理。

2.3 行政邊緣化

邊遠地區因遠離各自的經濟、政治、文化中心,發展機會相對較少。各行政區在經濟社會布局時,也很容易顧及不到邊遠地區,造成各行政區經濟發展圈以外的“真空地帶”,長期得不到投資,這在新疆自治區有明顯體現。此外,新疆地區自然環境惡劣,區位優勢不明顯,而劣勢較突出,造成經濟發展動力不足。邊緣化問題持續加強。人力資源結構也因這種邊緣化而形成中心地區與偏遠地區的差異。

2.4 社會心理

社會心理是含有主觀的、潛移默化的演進形成的一種思維定式,它由一定社會歷史條件形成,它對社會成員有一種非常強烈的行為制約作用。

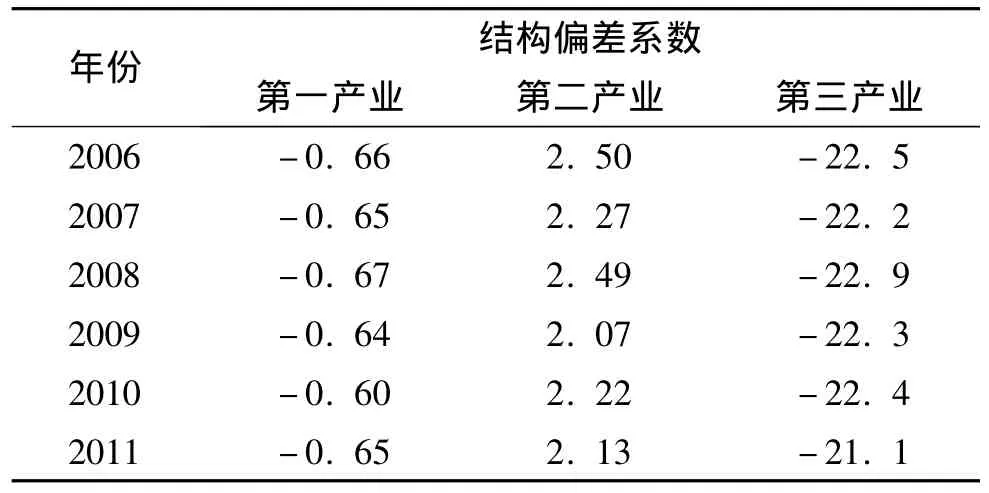

同時新疆由于受傳統的農耕文化、宗教文化、儒家文化以及嚴酷的自然環境的影響,形成了早婚早育、多子多福、男尊女卑、養兒防老的傳統生育觀念。新疆出生率和自然增長率持續高于全國水平分別3個千分點和5個千分點(表5)。這就造成人力資源總量大,但質量普遍偏低,人力資源數量增長快,但人力資本長期投入不足。

表5 2005~2011年新疆、全國出生率、死亡率、自然增長率 單位:‰

由于新疆處于一個相對封閉的環境,使本區域內的部分居民思想觀念落后,視野狹窄,缺乏競爭、創業、開拓的主動精神,從而形成的人才觀、經濟觀致使越貧困的地區越是排斥人才,更不愿意把已經很少的收入投入到教育、職業培訓,甚至醫療上,這已成為一種普遍存在的社會心理。這也成為人力資源結構不合理的推動力量。

2.5 自然環境和資源

新疆地域面積廣闊,但絕大多數為荒漠、戈壁、高山等條件極端嚴苛的地方。適宜人居住的6萬多平方公里綠洲,卻聚集了新疆95%以上的人口,盡管新疆人口密度為13人/km2,但綠洲的人口密度與東部沿海省份接近。對生態環境的選擇也是造成人力資源空間分布不均的重要因素。

3 新疆人力資源結構變動趨勢預測

人力資源時刻處于變動狀態中,人類的外在行為活動必然涉及一定的空間,在不同的環境信息作用下人類各種活動的行為空間具有差異性,并且表現出不同的空間行為規律性[5],這必然導致在人類活動基礎上的人力資源結構的變動,但這種變動又是有規律可循,可以在一定程度上進行科學的預測。

3.1 數量預測

截至2010年10月,新疆65歲及以上人口已達141.41萬人,占總人口的6.46%,接近老齡化。目前新疆人口的自然增長率達10‰,計劃生育率為99.74%,出生率和死亡率皆呈下降趨勢,處于低增長階段。

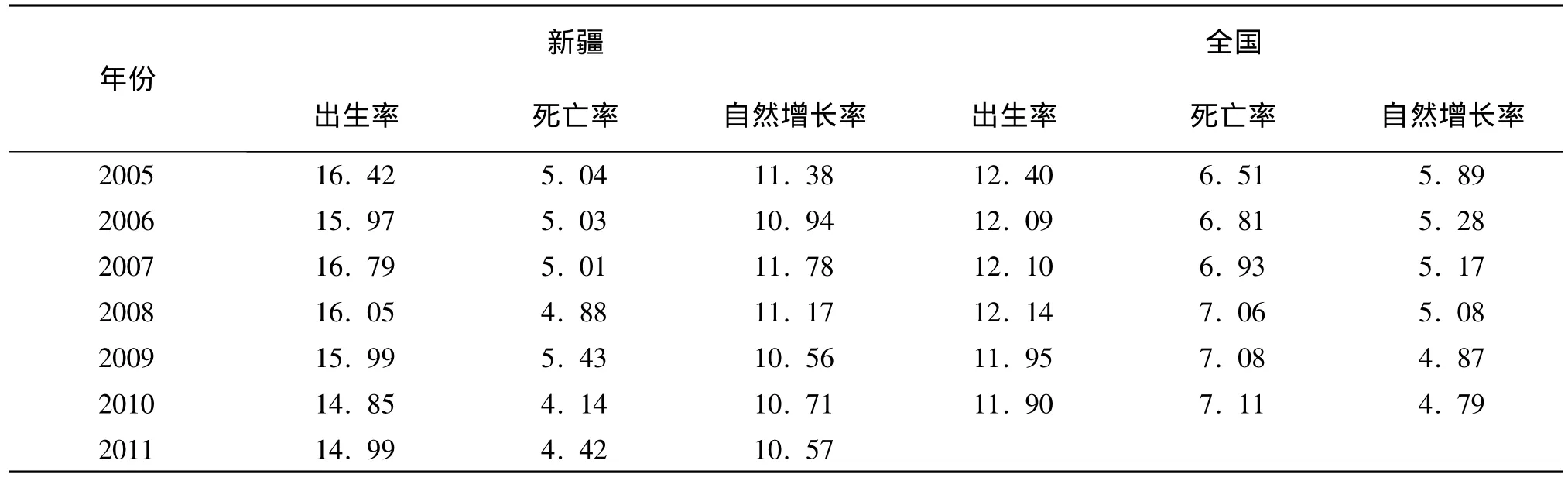

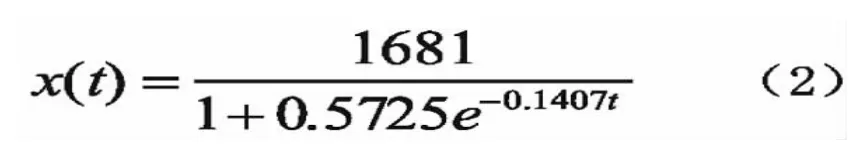

利用Logistic模型對新疆15~64歲人口數量進行分析預測。Logistic模型的基本形式為

式中,x(t)表示t時刻種群的數量:r是種群的內稟增長率(即增長率減去死亡率);N為環境能容納的種群的最大數量。

由于數據取自1995~2010年,為此選擇1995、2002、2009間距相等的3個年份。將x0=1069、x1=1385、x2=1557,k=7 代人式(7),得 r=0.140 7,N=168 1。

再將 r、N、x0 帶入式(2)得

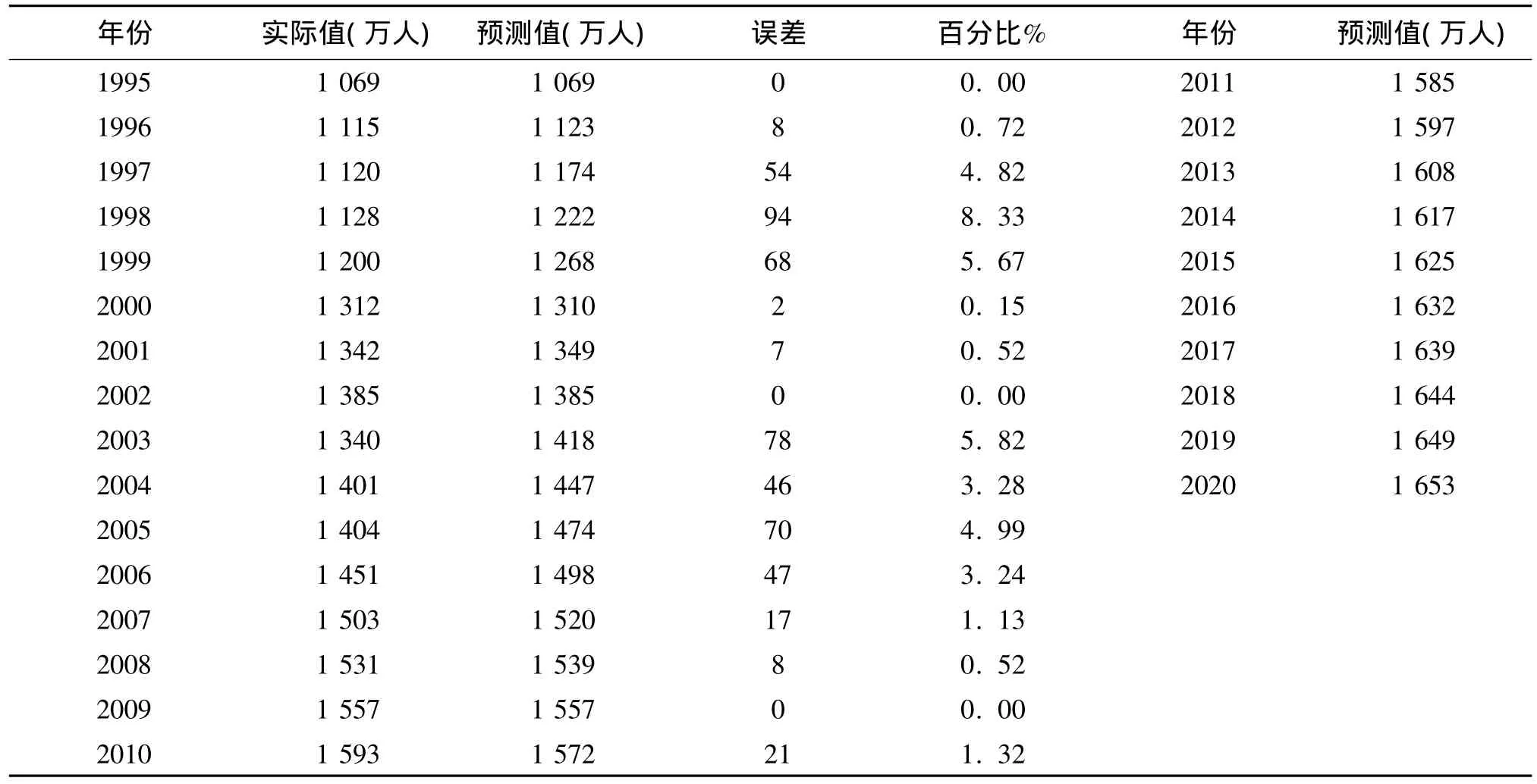

式(2)即為新疆人口數量的預測公式。把各年份數據代入式(2),通過計算機計算結果見表6。

表6 1995~2020年新疆15~64歲實際人數、預測值及預測誤差

與之相關的人力資源結構也將發生變化:15~64歲人口增加速度將逐年減緩,從而導致15~64歲人口在總人口中的比例下降,老年就業人口將持續增加,以緩解青年人的生活壓力和彌補低收入所造成的養老儲蓄不足。

3.2 質量預測

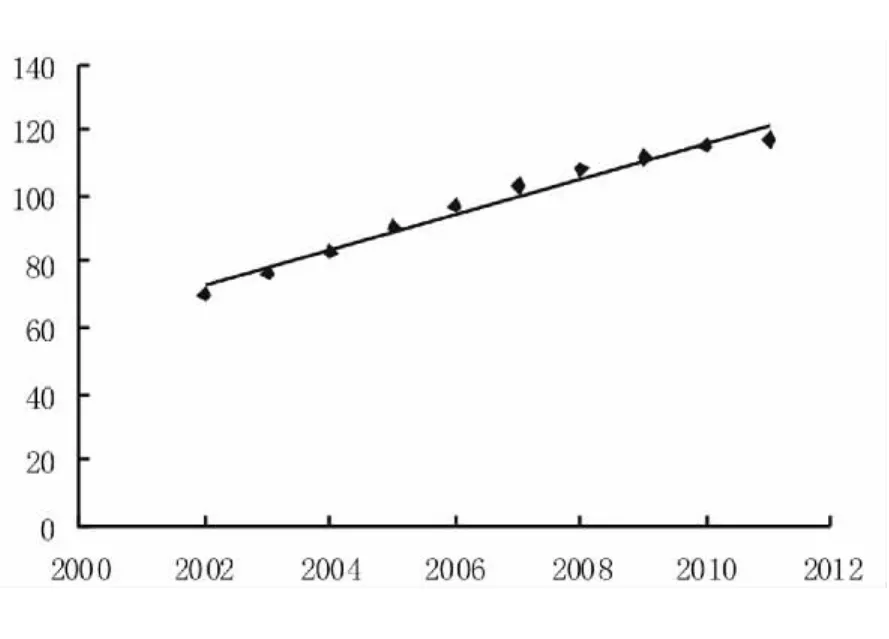

以每萬人人口中大學生數為替代變量,繪制2002~2011年新疆自治區平均每萬人口中大學生數的散點圖(圖1),可以看出,隨著時間的增加,平均每萬人中大學生數隨時間變化近似于一條直線,符合高素質人才將隨社會的發展而遞增這一基本現象。因此,選擇建立一元線性方程作回歸。基本設定如下:

其中x為年份,y為年底每萬人口中大學生數,利用Excel進行回歸分析,結果如下:

由此,可推算出到2020年新疆每萬人口中大學生數將達到171.06人。計算結果表明:在未來近10年中,新疆人力資源質量將進一步提高,高素質人才所占比例加大,人力資源科技結構更加合理。

圖1 平均每萬人口中大學生數(單位:人)

3.3 方向預測

3.3.1 由公有制企業向非公有制企業流動

統計數據表明,在2000~2010年間,新疆城鎮國有單位的就業人員數的總趨勢是下降的,由223萬人減少到184萬人,下降了22.7個百分點,集體單位就業人員則由15.6萬人,下降為3.1萬人,僅占城鎮就業人員的0.8%。與此同時,私營企業與其他企業(股份合作單位、聯營單位、有限責任公司、股份有限公司等)的就業人員均達到65萬人,比2000年增加了10個百分點。

3.3.3 由農村流入城市

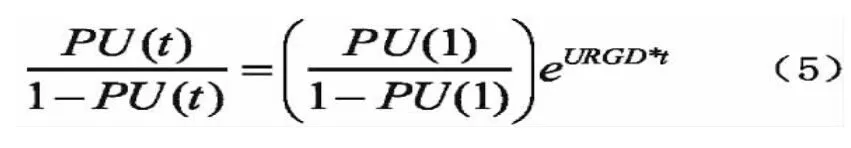

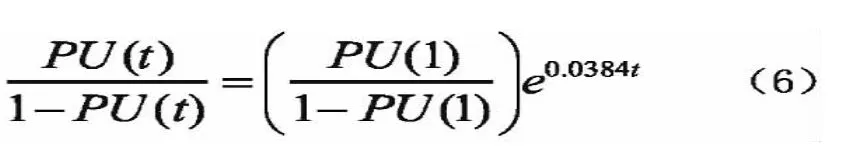

城鎮化水平通常用城鎮人口占全部人口的百分比來表示,用于反映人口向城市聚集的過程和聚集程度。它在一定程度上反映了人力資源的流動。假設URGD是一個常數,即可從上式向前估計兩次普查間每一次的城鎮化水平,也可以向后預測某年的城鎮化水平。

式中:PU(t)為t年的城鎮人口比重,t為距離第一次人口普查的年數,URGD為城鄉人口增長率差。

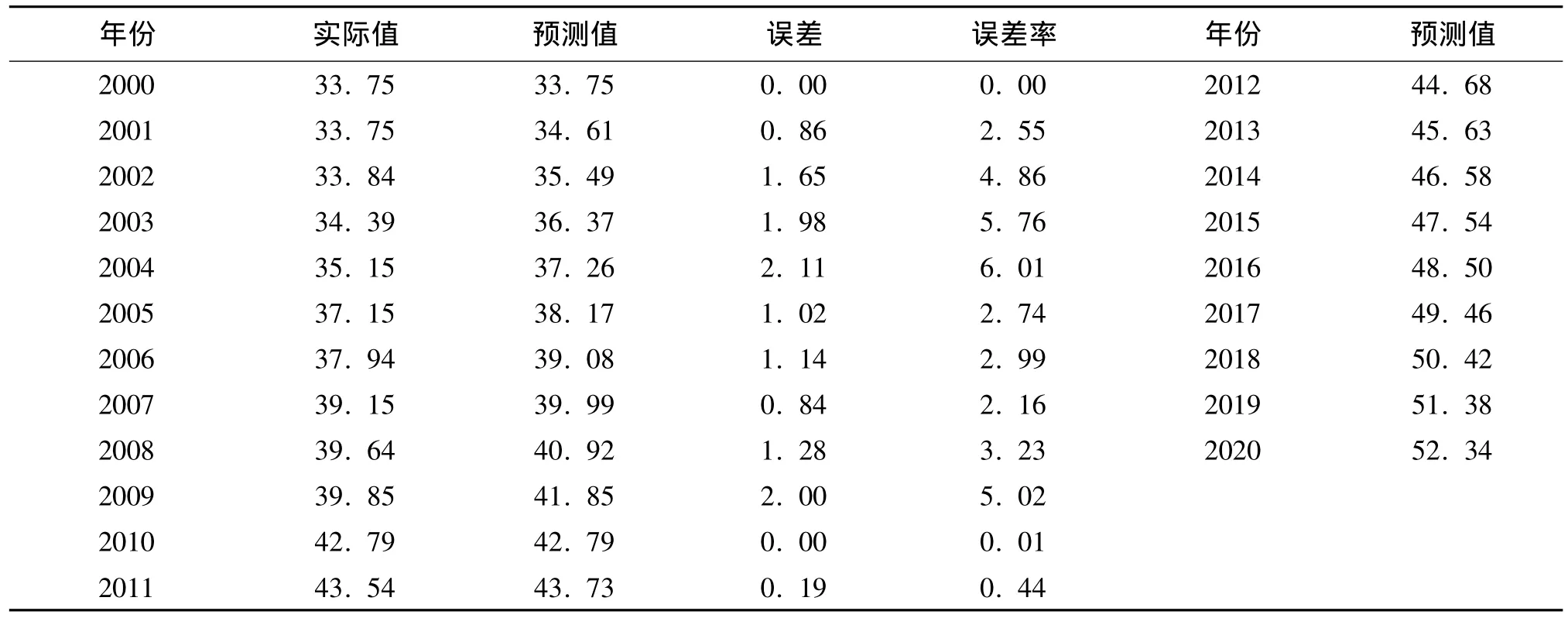

帶入新疆第五、六次人口普查時城鎮人口比重:PU(2000)=33.75%,PU(2010)=42.79%,即可得,URGD=0.0384。則新疆城市化水平的預測公式可用式(6)表示:

由此,可對新疆今后城市化水平做初步預測(如表7)。到2020年新疆城市化將到達52.34%,那時,農村富余勞動力將進一步轉移到城市,有助于勞動參與率的提高和人力資源的區域間流動,為經濟發展增加持續的動力。

表7 2000~2020年新疆城市化水平實際值、預測值及誤差單位:%

4 結論

在新疆,人力資源結構問題主要表現為產業分布的不均、人力資源質量結構的不合理、及地區分布嚴重不平衡等。

分析結果表明,在產業分布上新疆自治區的第一產業就業人員超過全國平均水平大約10個百分點,第二產業就業人員低于全國平均水平大約13個百分點,第三產業由于發展畸形對人力資源吸納能力有限;從質量結構看,新疆人力資源質量偏低,高質量人力資源嚴重不足;從分布結構看,鄉村人力資源多,城鎮人力資源少,且多集中在經濟、科教較發達的中心城市。形成上述結果的原因主要是由于經濟、社會、科技、自然資源等各方面因素的制約,導致人力資源結構配置的剛性。

但隨著經濟和社會的發展,新疆人力資源結構總體走向優化配置。預測結果表明,到2020年新疆15~64歲適齡就業人口將達到1 653萬,人力資源總量進一步增大,但增幅趨緩,同時65歲及以上就業人口將逐漸增加,人力資源老齡化凸顯;每萬人中大學生數到2020年將達到171.06人,勞動力素質明顯提高;城市化水平達到52.34%,人力資源向城市聚集加快,城市將容納更多的勞動力,人力資源在區域間的流動性加強;公有制企業中的就業人員比例將逐步下降,人力資源優化將逐步依靠人力資源市場的配置。

[1] 周文斌.人力資源能力區域異質性研究[M].北京:中國經濟出版社,2007:39-44.

[2] 吳瓊,劉云.新疆女性人才資源開發利用研究[J].新疆社科論壇,2003(01):44-46.

[3] 吳傳鈞.中國經濟地理[M].北京:科學出版社,2007:47-48.

[4] 張力,高書國.人力資源強國報告[M].北京:北京師范大學出版社,2010:4-5.

[5] 曾湘泉.勞動經濟學[M].上海:復旦大學出版社,2011:105-108.