江蘇城鎮化對經濟增長的影響研究

嵇正龍

(宿遷學院,江蘇宿遷223800)

【區域經濟】

江蘇城鎮化對經濟增長的影響研究

嵇正龍

(宿遷學院,江蘇宿遷223800)

在我國經濟增速放緩和國家提出新型城鎮化戰略的背景下,應用VEC模型對江蘇城鎮化率、消費性投資、生產性投資、城鎮居民消費、農村居民消費和經濟增長的經驗數據進行實證分析。研究表明:城鎮化影響雖然存在時滯,但是能夠持續拉動投資總額提高,改善投資結構,增加消費性投資比重,持續拉動城鄉居民消費增長,并長期持續拉動經濟增長。因此,在實施新型城鎮化戰略過程中應避免“城鎮化-投資錯覺”,注重公共服務和公共基礎設施投入,為消費奠定基礎,加快社會保障體系覆蓋和完善,以縮短“城鎮化時滯”。城鎮化可以迅速提高落后地區的消費水平,從而促進經濟的快速增長。

城鎮化;消費性投資;消費;經濟增長

一、引言

中國經濟高速增長的歷程主要經歷了20世紀80年代的供給驅動、90年代的需求驅動和2000年以來的投資驅動三個階段。在2000年之后,之所以從需求驅動轉為投資驅動,是因為當時中國進入過剩時代,經濟增長由供給約束轉變為需求約束。為保持經濟的穩定增長,刺激需求,政府采取財政政策和貨幣政策雙擴張的膨脹性政策,表現出明顯的投資驅動特征。長期的擴張政策盡管保持了經濟的高速增長,但是貧富分化、產能過剩、環境破壞等負面影響越來越危及社會經濟的健康和穩定。在供給過剩、需求不足、投資驅動難以持續的背景下,2014年前三季度國內生產總值按可比價格計算,同比增長7.4%,未能實現增長7.5%的預期目標。為調整產業結構,提振內需,穩定經濟增長,政府提出實施新型城鎮化戰略。

回顧發達國家的發展經驗,工業化往往伴隨著城市化或城鎮化,因為“工業化創造供給,城鎮化創造需求”。20世紀90年代中期以來,江蘇以“小城鎮建設”為著力點,城鎮化戰略取得成功,城鎮化率由1978年的13.7%提高到2013年的64.1%,經濟年均增長保持兩位數的增速。作為中國經濟社會發展的標桿,江蘇城鎮化發展經驗對于國內其他地區具有重要的借鑒意義。本文以江蘇城鎮化、投資、消費和經濟增長為研究對象,重點關注城鎮化水平對投資結構的影響、投資結構對城鄉居民消費的影響、城鄉居民消費對經濟增長的影響,以期能從江蘇的發展經驗中得出一般規律,服務于江蘇進一步城鎮化,并且為制定和實施新型城鎮化政策與措施提供決策參考。

二、文獻綜述

國外關于城鎮化對投資、消費以及經濟增長的影響的研究較為成熟。在理論研究方面,早期西方學者關注發展城市工業對農村剩余勞動力的吸納,構建了“二元經濟結構模型”(劉易斯,1955)。在此基礎上,強調農村剩余勞動力對城市工業部門擴張的重要作用,發展出“劉易斯-拉尼斯-費景漢”模型(John C.H.Fei.和Gustav Rains,G.,1961)。在實證研究方面,大多數學者認為城鎮化有力地拉動了經濟增長。有學者估計出世界各國的城鎮化率與人均GDP(對數)之間的相關系數是0.85(Vernon Henderson,2000)。通過對95個國家的數據進行主成分分析表明,城市化與經濟發展水平存在相關性(Berry,1965)。美國城市發展與經濟增長之間呈現出非常顯著的正相關(Lampard,1956)。也有學者以非洲為例,分析農業、城鎮化、經濟增長之間的關系,得出農業產值與城鎮化率呈反比,而城鎮化率增加對人均GDP增長呈現負面效應的結論(Markus Buckner,2012)。

國內關于城鎮化對投資、消費以及經濟增長影響的研究也日漸完善。根據研究方法大概可以分為定性研究和定量研究兩類。定性研究方面:城鎮化與需求變化互為內生變量,因此城鎮化既是長期有效的發展戰略,也是短期有效需求不足時的政策著力點(蔡昉,1999)。我國典型的二元結構的制度安排,造成了巨大的制度性機會成本(胡鞍鋼,2003),導致消費需求不足,進而制約中國經濟增長(李曉明,2002)。而城鎮化是影響消費水平的一個重要因素(樊綱,2004)。城鎮化的最大經濟效應是使得需求持久增長(曾令華,2001;田成川,2004;李樸民,2009),包括生產性需求和消費性需求(賀建林,2009)。因為城鎮化改變了傳統的就業結構和提高了收入水平,從而引致消費需求和投資需求的擴張(蔡思復,1999)。在城鎮化制約下,單純經濟領域的宏觀調控無法擴大內需,從而保持經濟穩定增長,只有加速城鎮化才能持久拉動消費需求的增長(劉藝容,2005)。當然,城鎮化不僅包括地域上的轉化,還包括農業人口非農化、農業現代化等,其本質是城鄉差別消失、城鄉文明共建[1](高凌,2013)。實證研究方面:城鎮化與經濟增長互為推進(劉耀彬,2006),與工業化的結構轉型發展存在著互動關系(易善策,2008)。基于我國1978—2004年年度數據的VAR模型研究認為,城鎮化發展對農村居民消費增長的累計效應大于對城鎮居民消費的累計效應,并且正向拉動效應的時間更長、更穩定(胡日東,2007)。而對我國234個地級城市2008年截面數據研究表明,城鎮化過程顯著促進了居民消費,并且城鎮化對城鎮居民消費增長的作用大于農村居民(蔣南平,2011)。也有學者運用線性回歸模型和灰色關聯分析方法分析江蘇城鎮化進程對不同消費結構的影響程度,認為受城鎮化率影響最大的是醫療保健,其次是文化教育娛樂用品及服務,兩者呈極強或較強關聯[2](杜華章,2011)。

現有研究中,理論與政策分析的定性研究成果較多。通常認為,消費由收入決定,而消費品的供給是否合理以及消費品的可得性也是一個重要方面。供給由生產決定,而生產由投資決定。有必要從投資類型的角度分析投資對消費的影響,可以將投資區分為生產性投資和消費性投資[3]。消費品的可得性主要由消費性投資直接影響。而城鄉二元經濟結構的現狀決定了城鎮化對城鄉居民消費的影響是不一樣的,因此將消費分解成城鎮居民消費和農村居民消費兩個部分更合理。總的來說,城鎮化拉動投資總額增加的同時,也對投資結構產生了深刻的影響,投資結構的變化又進一步影響消費,從而影響經濟的穩定增長。此外,部分研究文獻的模型選擇存在缺陷,比如對于存在明顯協整關系的變量應用了VAR模型進行分析[4][5]。鑒于此,本文運用向量誤差修正模型(VEC)研究江蘇城鎮化、消費性投資、生產性投資、城鎮居民消費、農村居民消費和經濟增長的動態關系。

三、實證分析

(一)指標選取與數據處理

本文旨在研究江蘇城鎮化水平的提高帶動投資結構調整,進而影響消費,最終促進經濟持續增長的動態過程,因此選取以下6個指標變量:城市化率、消費性投資、生產性投資、城鎮居民消費、農村居民消費、地區生產總值。各變量初始數據來源于歷年《江蘇統計年鑒》[6]。考慮數據的可得性和一致性,本文數據選取的期間為1978—2012年,并將1978年設定為研究基期。

為滿足模型研究的需要,有必要對數據進行處理。首先,城市化率采用通用的計算指標,即城鎮人口或非農業人口除以總人口,得到城鎮化率(UR)。其次,由歷年《江蘇統計年鑒》中固定資產投資完成額處理得到:與居民消費密切相關的公共服務投資,即消費性投資;與生產密切相關的非公共服務投資,即生產性投資。其中公共服務投資涵蓋教育、衛生和社會工作、文化、體育和娛樂業、公共管理、社會保障和社會組織、居民服務、修理和其他服務業、水利、環境和公共設施管理業、科學研究和技術服務業、租賃和商務服務業、金融業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、住宿和餐飲業、交通運輸、倉儲和郵政業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業。上述公共服務投資與居民消費密切相關,部分行業投資直接服務于工作與生活,另一部分行業投資有助于于完善公共基礎設施,為居民消費提供可持續的基礎。因此公共服務投資可以看作是消費性投資。非公共服務投資額是由固定資產投資完成額扣除公共服務投資額而得到,主要涵蓋農林牧漁業、采礦業、制造業、建筑業和房地產業等。這部分投資主要為生產服務,因此可以看作是生產性投資。采用對應年份的消費者價格指數(CPI),以1978年為基期剔除價格因素,并以當年的常住人口做了人均化處理,得到人均消費性投資(CI)和人均生產性投資(PI)。第三,將消費分解為城鎮居民消費和農村居民消費,以便于細致考察城鎮化對于城鄉消費影響的差別。對于城鎮居民消費和農村居民消費,分別以1978年為基期的城鎮居民消費者價格指數和農村居民消費者價格指數剔除價格因素,并分別以當年的城鎮或非農業人口和農村人口做了人均化處理,得到城鎮居民人均消費(UC)和農村居民人均消費(RC)。第四,江蘇地區生產總值采用對應年份的CPI以1978年為基期剔除價格因素,并以當年的常住人口做了人均化處理,得到人均地區生產總值(Y)。最后,為減少數據非線性變化對實證分析的影響,對人均消費性投資(CI)、人均生產性投資(PI)、城鎮居民人均消費(UC)、農村居民人均消費(RC)和人均地區生產總值(Y)取自然對數;而城鎮化率都是小于1的比率,采用通用的處理方法對(UR+1)取自然對數,即得到本文研究的變量:LNUR、LNCI、LNPI、LNUC、LNRC、LNY。本文使用Eviews8進行實證分析。

(二)變量ADF檢驗

本文采用ADF單位根檢驗變量序列的平穩性。根據線型圖和散點圖判斷六個時間序列皆為含截距項和趨勢項的序列。經檢驗,在5%置信度水平,除了LNPI序列是含截距項和趨勢項的原序列平穩,其他5個序列都為含截距項和趨勢項的1階差分平穩序列(見表1),即一階單整。

表1 ADF單位根檢驗結果

(三)協整關系檢驗

做協整關系檢驗的序列數量為6個,因此采用Johansen協整檢驗方法檢驗其協整關系。考慮到分析對象屬于含截距和趨勢項的時間序列,因此選擇有截距項和趨勢項并呈現線性的檢驗選項。檢驗結果表明各個變量之間存在2個協整關系(見表2),即所研究的6個變量之間存在長期均衡關系,所以本文研究模型設定為VEC模型[7]。

表2 Johansen協整檢驗結果

(四)模型設定與檢驗

先估計VAR模型最優滯后期P值,而VEC模型的最優滯后期是P-1。根據LR、SC和HQ等信息準則判斷,結果P=1模型最優(見表3),即對原序列進行VEC模型分析。

表3 最優滯后期檢驗

VEC模型的穩定性通過對模型的AR根值是否大于1,或AR根值圖是否有點落在單位圓之外來判定。經測定,AR根值都小于等于1(見圖1),最大值為1,表明模型VEC是穩定的。

(五)脈沖響應函數分析

圖1 AR根值圖

本文研究的邏輯思路為江蘇城鎮化率變動對投資結構的影響;投資結構對城鄉居民消費的影響;城鄉居民消費對經濟增長的影響,因此僅給出上述對應影響關系的變量之間的單向脈沖響應軌跡,并結合方差分解結果進行分析。觀察期長度10,見圖2、圖3、圖4和圖5。

1.城鎮化對投資的影響分析

圖2 消費性投資和生產性投資對城鎮化率1單位標準差沖擊的響應

由圖2可以看出,雖然城鎮化率提高對消費性投資增長的影響具有明顯的半年滯后期,但是具有持續的較高水平的正向沖擊,在第5年達到峰值(9.8372%)。究其原因,主要是城鎮化水平的提高導致對基礎設施和公共服務的需求急劇增加,拉動了消費性投資的持續增長,這將為消費增長奠定基礎。城鎮化率的提高對生產性投資的影響同樣具有明顯的半年滯后期,接著對生產性投資產生負向沖擊,在第3年達到谷值(-8.0701%),在第7年轉為正向沖擊,并在長期中呈現發散性正向影響。這說明在城鎮化水平提高的初期,由于消費性投資的迅速增長,一定程度上對生產性投資產生抑制作用。但是在長期中,城鎮化水平的提高依然會帶來生產性投資的增長。

通過上述城鎮化對消費性投資和生產性投資的脈沖響應分析,可以得出城鎮化水平提高在短期內將推動投資中的消費性投資比重增加,完善投資結構,為消費增長奠定基礎;在長期中將對消費性投資和生產性投資皆帶來正向的推動。

2.投資對消費的影響分析

(1)消費性投資對城鄉居民消費的影響分析

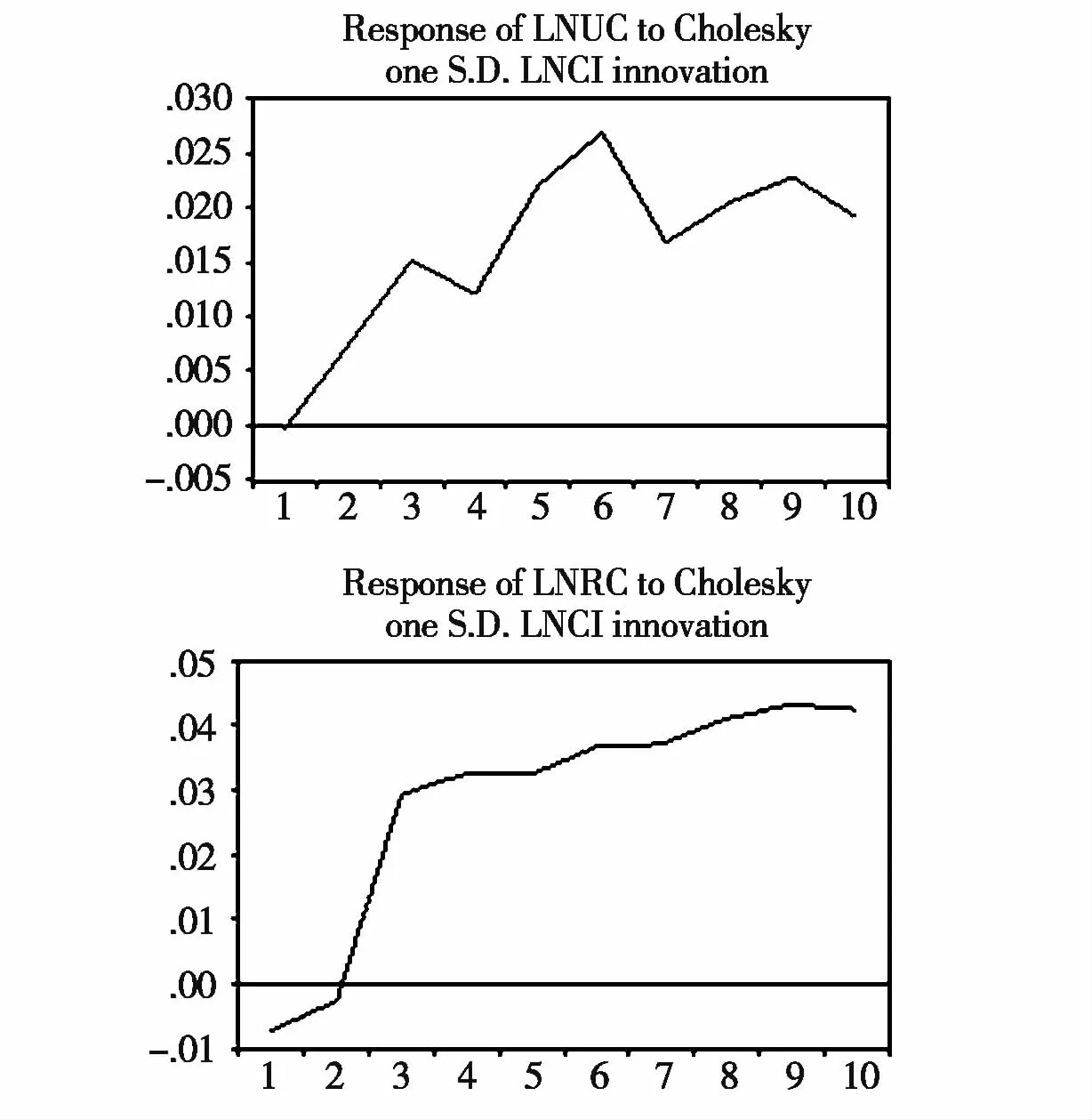

圖3 城鄉居民消費對消費性投資1單位標準差沖擊的響應

由圖3可以看出,消費性投資對城鄉居民消費在長期中都產生正向的沖擊影響。消費性投資對城鎮居民消費存在半年的滯后期,此后呈現持續的正向沖擊,在第6年達到峰值(2.6847%)。這是因為農村人口轉移后,逐漸適應了城市生活,兩年多以后逐漸轉變了儲蓄、消費等各方面的習慣,實現市民化,以及政府對于新市民的社會保障體系會逐漸覆蓋和完善,居民的邊際消費傾向上升,在長期中持續提升城鎮居民人均消費水平。消費性投資對農村居民消費同樣存在半年滯后期,此后出現短暫的負向沖擊,自第2年保持較高水平的正向沖擊。這是因為隨著高收入、高消費傾向的農民離開鄉村轉入城市后,農村的人均消費水平受到負向沖擊。但是隨著城鎮化發展,農村居民人均消費水平也會提高,農民獲得更多的就業機會以及農產品市場的發展,農村收入水平不斷提高,上述負向沖擊效應逐漸減弱,最終拉動了農村居民人均消費水平的提高。

(2)生產性投資對城鄉居民消費的影響分析

由圖4可以看出,生產性投資對城鄉居民消費都存在半年的滯后期,并且初期呈現正向沖擊,此后沖擊效應逐漸減弱,其中對城鎮居民消費在第4年轉為負向沖擊(-0.5740%)。可以得出,生產性投資在短期內可以帶動城鄉消費的提高,但是不具有可持續性。因此過度依賴生產性投資,抑制了城鄉消費,這必然不利于經濟的持續穩定增長。

圖4 城鄉居民消費對生產性投資1單位標準差沖擊的響應

3.消費對經濟增長的影響分析

圖5 經濟增長對城鄉居民消費1單位標準差沖擊的響應

由圖5可知,城鎮居民消費對經濟增長的影響存在半年的滯后期,此后2—8期呈現正向沖擊,并且沖擊效應最終減弱,其中城鎮居民消費的沖擊效應在第7期達到峰值(0.3709%),農村居民消費的沖擊效應在第4期達到峰值(2.2042%)。由此看出,城鎮化發展促使投資結構調整優化,特別是消費投資的迅速增長,釋放了城鄉居民消費,從而實現經濟的長期持續穩定增長。

四、結論與對策建議

(一)結論

根據江蘇發展數據的實證研究表明:城鎮化水平、投資、消費、經濟增長之間存在長期穩定的關系,并且各個變量的沖擊效應存在半年左右的滯后期。城鎮化對投資和城鄉居民消費的影響均具有一定的滯后期,其中生產性投資對城鄉居民消費的影響具有短期效應,不具有長期效應;而消費性投資對城鄉居民消費具有明顯的可持續性。

城鎮化無論在短期和長期都對經濟增長具有明顯的拉動作用,并且這個影響逐漸增強,持續期較長。城鎮化率的提高,可以持續增加消費性投資的比重,調整和優化投資結構,而投資結構的優化有效地促進了城鎮居民和農村居民的消費水平持續提高,避免了過度的生產性投資對消費增長和經濟增長的推動作用的不可持續性。通過不斷提高城鎮化率,在長期中促進投資和消費總量的進一步提升,實現經濟的持續穩定增長。

(二)對策建議

1.縮短城鎮化時滯

雖然農村人口轉移后,適應城市生活、改變儲蓄消費習慣、政府對于新市民的社會保障體系的覆蓋完善等都需要一定的時間,但是最終帶動了城鎮居民消費水平的上升。這個過程需要兩年左右的時間。因此,需盡量縮短新市民的社會保障體系覆蓋的時滯,以縮短“城鎮化時滯”,也就是縮短“身份”的城鎮化到“人”的城鎮化的時間。

2.優化投資結構

在城鎮化過程中應注重消費性投資的比重,從而為居民消費奠定基礎,實現對經濟增長的持續推動。而生產性投資需要與消費性投資相匹配,避免過度依賴生產性投資,導致消費需求不足,經濟增長難以持續。

3.加快城鎮化步伐,提升城鄉居民消費水平

對于城鎮化水平較低的地區,提高城鎮化水平可以迅速提高城鄉居民的消費水平,從而提高整個地區的消費水平,促進經濟增長。

總的來說,雖然城鎮化水平提高的增長效具有一定的滯后期,但隨著時間的推移可以改善投資結構,促進城鄉居民消費水平的上升,保持經濟的長期穩定增長。因此,無論從短期還是從長期來看,新型城鎮化發展戰略的實施對于調整投資結構、降低過剩產能、促進消費、穩定經濟增長應能取得預期的政策效果。

[1]姜凌.城鎮化與農村居民消費—基于我國31個省(區)動態面板數據模型的實證研究[J].投資研究,2013(1).

[2]杜華章.城鎮化發展對農村居民消費結構的影響分析[J].商業經濟,2011(10).

[3]岳立.公共投資與社會福利的動態相關性:1978—2008年—基于V A R模型的實證研究[J].統計與信息論壇,2010(11).

[4]胡日東.中國城鎮化發展與居民消費增長關系的動態分析—基于V A R模型的實證研究[J].上海經濟研究,2007(5).

[5]蔣南平.中國城鎮化與農村消費啟動—基于1978—2009年數據的實證檢驗[J].消費經濟,2011(2).

[6]江蘇省統計局網站:http://www.jssb.gov.cn/.

[7]高鐵梅.計量經濟分析方法與建模[M].清華大學出版社,2009:295-314.

(責任編輯:梁宏偉)

F126.1

A

2095-3283(2014)11-0097-05

嵇正龍(1982-),男,江蘇沭陽人,講師,經濟學碩士,研究方向:宏觀經濟、產業金融。

江蘇省教育廳2011年度高校哲學社會科學研究項目“蘇北文化創意產業發展對策研究”(2011SJB790024);宿遷學院2013重點科研課題“蘇北居民消費對經濟增長影響的實證分析”(編號:2013KY34);宿遷學院“2013優秀青年骨干教師培養計劃”的資助。