東營市雷電災害風險區劃初步分析

夏金鼎+仲光嵬+佟海昕

摘 要 使用1954-2012年東營市氣象觀測、土地利用類型、國民生產總值和1∶10萬地理信息數據,基于GIS技術,對東營市的雷電災害進行風險評估區劃分析。結果表明:東營市發生雷電次數最多月份為7月,其次為8月和6月,12月和1月基本沒有雷電發生。2008年以來發生雷電的次數有增多趨勢。雷電高風險區主要位于利津縣西部、北部,河口區南部,墾利縣東北部沿海區域,廣饒縣大部及東營區中部;在東營市西北部、中東部雷電風險較小。

關鍵詞 雷電災害;風險區劃;山東省東營市

中圖分類號:P426.616 文獻標志碼:A 文章編號:

近年來隨經濟發展和電子信息設備的廣泛使用,雷電引起的災害呈上升趨勢,已成為威脅人類社會安全的十大自然災害之一。山東省東營市位于黃河三角洲地區,北東兩面臨渤海,地勢平坦,屬北溫帶半溫潤大陸性氣候,四季分明,水氣充足,是強對流災害性天氣的高發區,比較易受雷電災害侵擾。此文基于GIS技術,利用東營市的氣象資料,結合該地區土地利用類型、社會經濟和人口數據,對雷電災害進行風險分析和區劃,初步繪制了東營市雷電風險區劃圖。

1 資料與方法

1.1 資料來源

使用的氣象資料:1954-2012年東營市氣象臺的雷暴日資料;2006-2012年山東省雷電探測網地閃數據;1980-2012年東營市災情普查資料;2010年東營市土地利用類型,人口經濟數據,國民生產總值;東營市1∶10萬地理信息數據。

1.2 研究方法

1.2.1 選取因子

氣象災害風險系統由致災因子危險性和承載體易損性構成。其中致災因子危險性主要考慮氣象致災因子。根據山東省雷電探測網提供的地閃數據,將地閃數據投射在2000米的單元網格,計算地閃密度,以地閃的發生頻次作為致災因子指標。并結合東營市氣象臺的雷暴日資料,進行統計,結果表明東營市發生雷電次數最多月份為7月,其次為8月和6月,12月和1月基本沒有雷電發生。2008年以來發生雷電的次數有增多趨勢。

承災體易損性主要考慮雷電承災體脆弱性,在采用的土地利用類型圖基礎上,根據各土地利用類型對各縣鎮的農業經濟(GDP)密度、人口密度及土地利用類型對雷電的脆弱性指數等分布情況做出承災體脆弱性分布圖。(圖略)

1.2.2 區劃步驟

第一步:對因子數據進行0-1化處理,再采用頻次分布、專家打分、層次分析、加權綜合評價[1]確定權重。

第二步:將所有處理后的數據插值到東營市2000m×2000m的網格地圖上。

第三步:按照下式計算每個網格點的雷電災害風險指數(I)

I=0.7I1+0.3I2(1)

式中I1分別為致災因子危險性,I2為承災體易損性指數。

第四步:利用GIS中自然斷點分級法,將雷電風險指數I分為5個等級繪制出東營市雷電災害風險區劃圖。

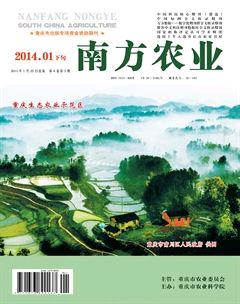

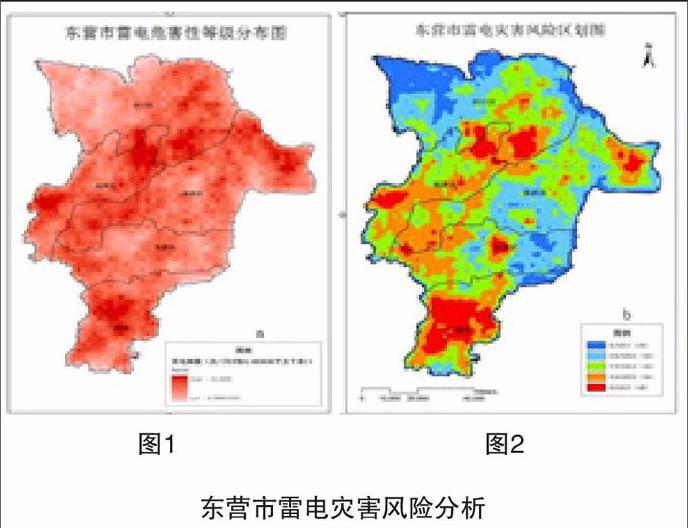

2 風險區劃

以雷電地閃頻次作為雷電致災因子的區劃指標,利用GIS生成東營市雷電危害性等級分布圖(圖1)。對雷電地閃頻次、地均GDP、人口密度、土地利用類型的脆弱性指數按權重系數處理插值到2000m×2000m的網格地圖上,按照式(1)計算每個網格點的風險指數(I),利用自然點法將風險指數(I)分為5個等級,最后利用GIS的空間分析和地圖制作功能,繪制東營市雷電災害風險區劃圖(圖2)。

由圖可以看出,雷電高風險區主要位于利津縣西部、北部,河口區南部,墾利縣東北部沿海區域,廣饒縣大部及東營區中部;東營市西北部、中東部雷電風險較小。

3 小結

1954-2012年,東營市發生雷電次數最多月份為7月,其次為8月和6月,12月和1月基本沒有雷電發生。2008年以來發生雷電的次數有增多趨勢。

雷電高風險區主要位于利津縣西部、北部,河口區南部,墾利縣東北部沿海區域,廣饒縣大部及東營區中部;在東營市西北部、中東部雷電風險較小。

參考文獻

[1] 張星,張春桂,吳菊薪.農業氣象災害綜合評價中權重確定方法的研究[J].中國農學通報,2008,24(11):448-452.

[2] 侯淑梅,郝家學,仲光嵬,等.東營市河口區暴雨洪澇災害風險區劃初步分析[J].暴雨災害,2011,30(3):260-265.

[3] 浙江省德清縣人民政府規劃編制組.浙江省德清縣氣象災害防御規劃[M].北京:氣象出版社,2009:45.

(責任編輯:劉昀)

收稿日期:2014-01-10

作者簡介:夏金鼎(1982-),男,山東榮成人,本科,助理工程師,從事防雷。