川西江浪穹隆變質雜巖(李伍巖群)原巖及大地構造環境初探

楊昌銀,田競亞,宋宗貴

(四川省地礦局四O四地質隊,四川 西昌 615000)

川西江浪穹隆變質雜巖(李伍巖群)原巖及大地構造環境初探

楊昌銀,田競亞,宋宗貴

(四川省地礦局四O四地質隊,四川 西昌 615000)

李伍銅鋅礦產于江浪變質(核)雜巖內[1],含礦巖系(李伍巖群)變質程度較高,已達綠片巖—角閃巖相,屬中壓變質相系,原巖恢復比較困難。分析認為李伍巖群原巖建造應歸入火山—沉積巖建造,產于揚子陸臺西緣元古代裂谷系的一個分支裂谷帶中(已消亡)。

穹隆體;變質雜巖;原巖建造;江浪、李伍;

川西木里—九龍地區沿錦屏山逆沖推覆斷裂帶前沿分布多個由構造剝離出的穹隆狀變質雜巖[1、2]。著名的李伍銅鋅礦(中國西南地區一個重要含鋅富銅礦床),即產于江浪穹隆狀變質雜巖中。在最近進行李伍銅礦資源潛力評價工作中,對李伍礦床勘探資料[3]和1/20萬,1/5萬區調資料,進行了進一步的綜合對比研究,認為李伍銅鋅礦含礦巖系—李伍巖群在木里—九龍地區其它穹隆狀變質雜巖中也有分布,對區域找礦具有指導意義。據研究[3],李伍巖群地層歸屬中元古界,產于揚子陸臺邊緣元古代裂谷系的一個分支裂谷帶中(已消亡),沿此裂谷帶是海底火山活動分布和延伸的地區,應是尋找海底火山熱液—變質改造型銅鋅礦床的潛在遠景區。

李伍巖群巖石組合主要為長英質絹云石英巖—黑云絹云片狀石英巖組合和石英片巖—黑云絹云片巖夾斜長角閃巖、變粒巖組合(表1)。

1 李伍巖群原巖恢復

江浪穹隆軸部李伍巖群巖石普遍變質,但上覆蓋層變質較淺,沒有經過徹底改組,原巖面貌基本清楚。李伍巖群由于經受了較徹底的改造,有必要就原巖恢復進行研究。

1.1 巖石學及沉積化學特征

1.1.1 巖石學特征[4]

李伍巖群主體巖石為長英質片巖(類):云母石英片巖及片狀石英巖,次為云母片巖等夾斜長角閃巖及變粒巖。前三者因石英含量的變化而命名,但總體為石英+云母+蘭晶石(或矽線石、或鐵鋁榴石、十字石)等富鋁片巖及石英巖組合[1],原巖屬泥砂質碎屑沉積巖。其中電氣石石英云母片巖,電氣石晶體平行S3片理分布,常在顯微褶皺轉折端處富集,具鱗片花崗變晶結構和顯微條帶狀構造、撥絲構造、布丁構造、拉伸節狀構造等剪切變形,電氣石的旋轉和碎裂變形,說明它們形成于S3片理化之前;礦物共生組合為電氣石+云母+石英+磁鐵礦+石墨(少量),說明原巖應為富硼、富鐵的砂泥質海相沉積巖。

值得注意的是:含礦層下部常見有呈不規則小透鏡狀產出的電英巖,并與上述電氣石云母片巖共生,可能屬海底火山噴氣巖[5],可作為海底火山噴氣熱液沉積成礦的有力證據之一。同時也說明沉積環境富硼是海底火山噴氣的原因。

上世紀六十年代以來,不少研究者認為李伍巖群原巖建造屬淺海相陸源碎屑沉積巖建造,但同時,有關科研單位在對李伍銅鋅礦礦石物質成分和礦床成因研究中,均已發現含礦巖系內存在一定的火山晶屑、玻屑、火山凝灰質熔巖殘余,并有順“層”產出的斜長角閃巖和變粒巖(歸屬基性火山巖和中堿性火山巖)。上述長英質片巖類巖石結合下述巖石化學成分尼格里四面體圖解,原巖歸屬火山沉積巖建造。斜長角閃巖類[4]:包括斜長角閃片巖、角閃綠泥片巖、陽起石片巖和方解石斜長角閃片巖(或方解石斜長角閃巖)。其中一種與S3片理明顯不協調,在薄片中有時可見變余輝綠結構,變質后多為透閃—陽起石片巖。原巖屬變質基性(次)火山巖,可能還包括變質基性火山熔巖殘片。另一種方解石斜長角閃片巖—方解石斜長角閃巖,野外觀察呈透鏡狀,有的與S3片理協調,無變余結構、構造,礦物組合為方解石+斜長石+角閃石,原巖為富鈣、鐵鎂質的海相碳酸鹽沉積巖。

變粒巖:分布于穹隆北部和西部,李伍礦區附近較少。主要有兩類,一類為斜長變粒巖。其中一種與S3片理協調,呈透鏡狀、似層狀分布,兩尖滅端可以漸變為石英巖和云母石英片巖,推測原巖為海相鈣質砂巖或火山—沉積巖。另一種斜長淺粒巖西南科研所[6](1976)厘定為中酸性火山巖,并推測是鈉質熔巖;黑云變粒巖原巖亦屬鈉質熔巖,姚家棟統稱“變鈉質巖”[6]。還有一類鉀、鈉長石變粒巖,與S3片理不協調呈不規則似層狀、透鏡狀產出,部分與S3片理斜交。推測原巖為長英質(次)火山巖或火山碎屑(凝灰巖)透鏡體。

1.2 巖石化學特征[7]

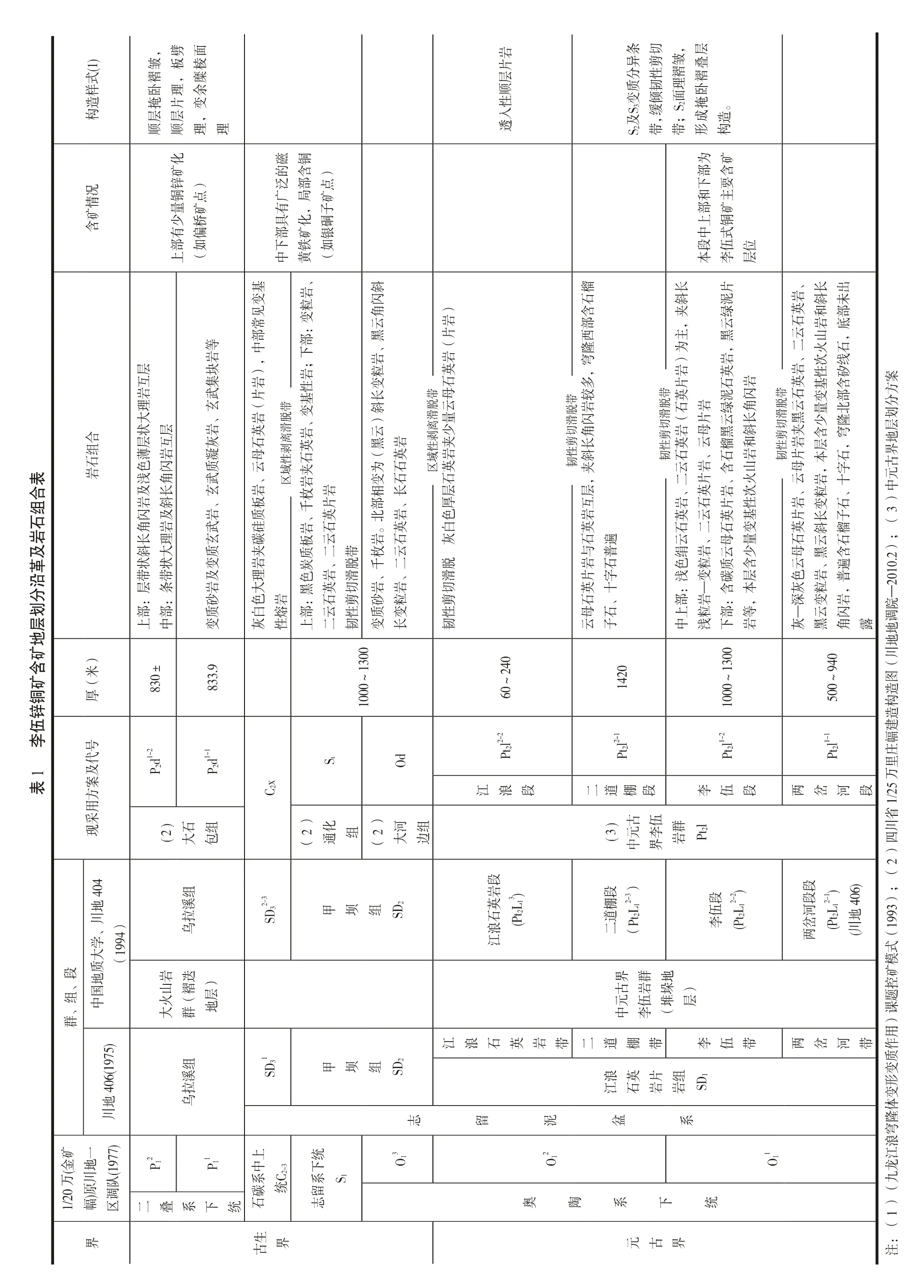

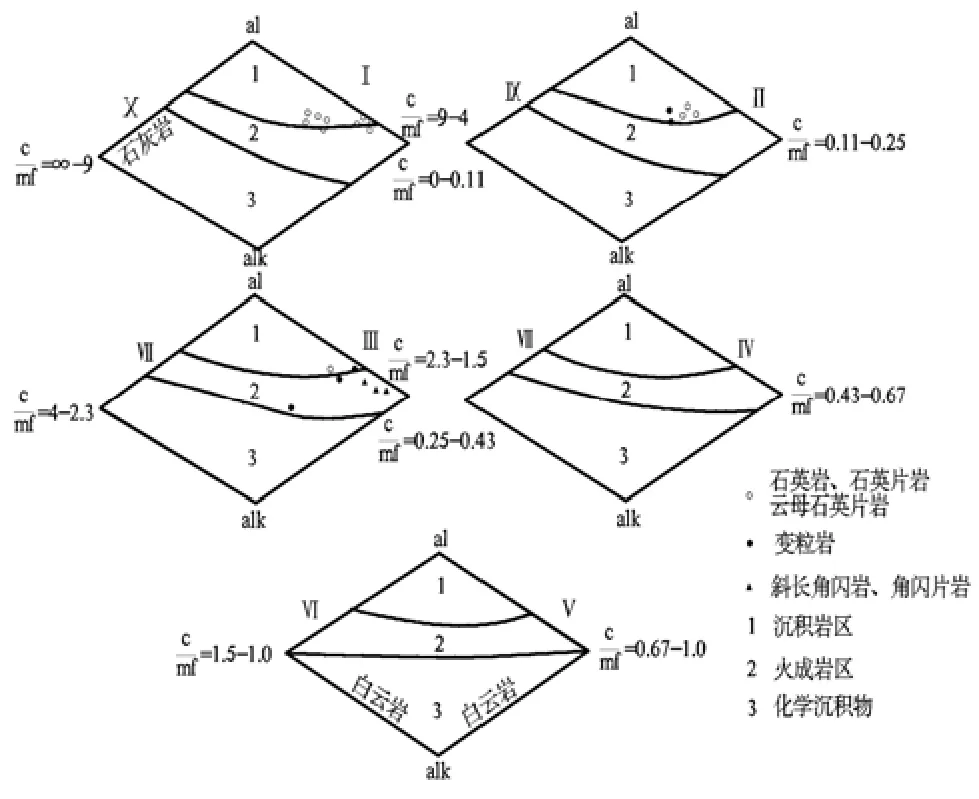

長英質片巖(類)(二云母片巖、黑云母片巖和白云母石英片巖),巖石化學成分在尼格里四面體圖解中均投在沉積巖區和火成巖區界線附近(絕大多數投在沉積巖區)(圖1)。斜長角閃巖和斜長角閃片巖均投在火成巖區。變粒巖有的投在沉積巖區,有的投在火成巖區,這與巖相學和野外的觀察基本一致。表明少數片巖和石英片巖落在火成巖區或與沉積巖的分界線附近,可能與含火山凝灰質沉積或火山活動相關。斜長角閃巖和變粒巖石化學成分(表2)。

圖1 礦區各巖石類型的尼格里四面體圖解

表2 斜長角閃巖和變粒巖石化學成分表成分

1.3 巖石稀土元素特征

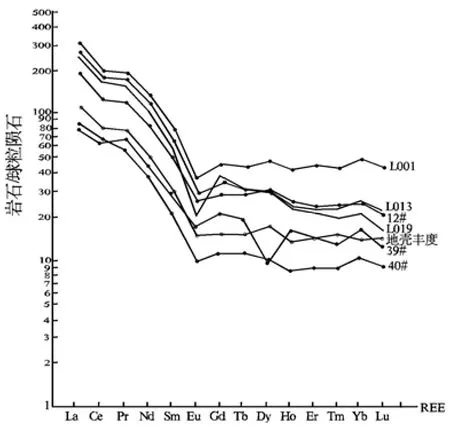

片巖、石英片巖稀土配分模式(圖2)。

屬典型的輕稀土富集型;具明顯的Eu負異常,顯現出長英質火山碎屑沉積特征(凝灰巖、凝灰質砂巖)。

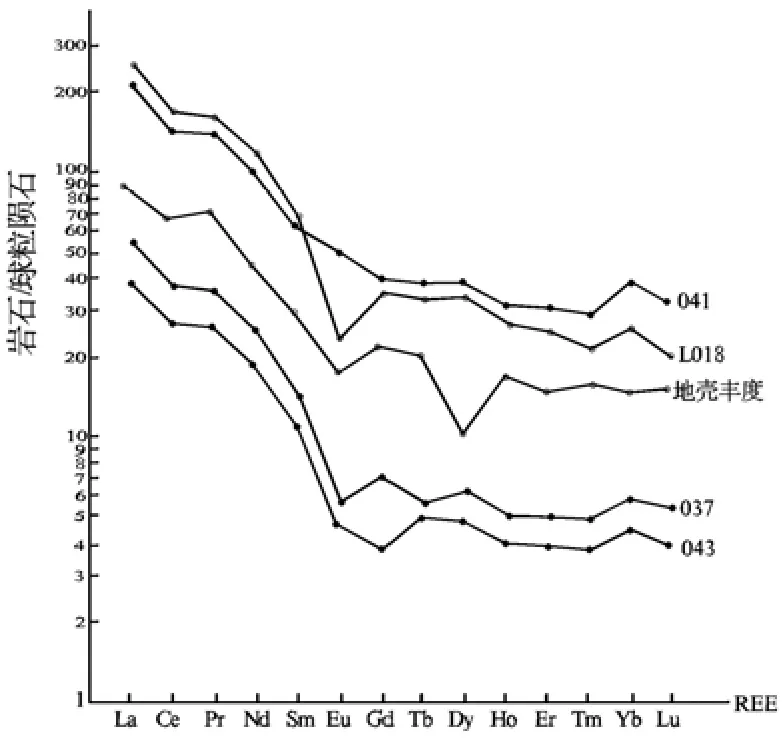

變粒巖稀土配分模式[4](圖3)。

有兩種類型,一種與片巖、石英片巖的稀土配分完全一致, 亦為典型的右傾輕稀土富集型,可能是長英質火山碎屑巖透鏡體。另一種與片巖、石英片巖的稀土配分不一致,但結合野外產狀,初步判定為長英質次火山巖。從而表明變粒巖一部分為火山碎屑巖,一部分為次火山巖。

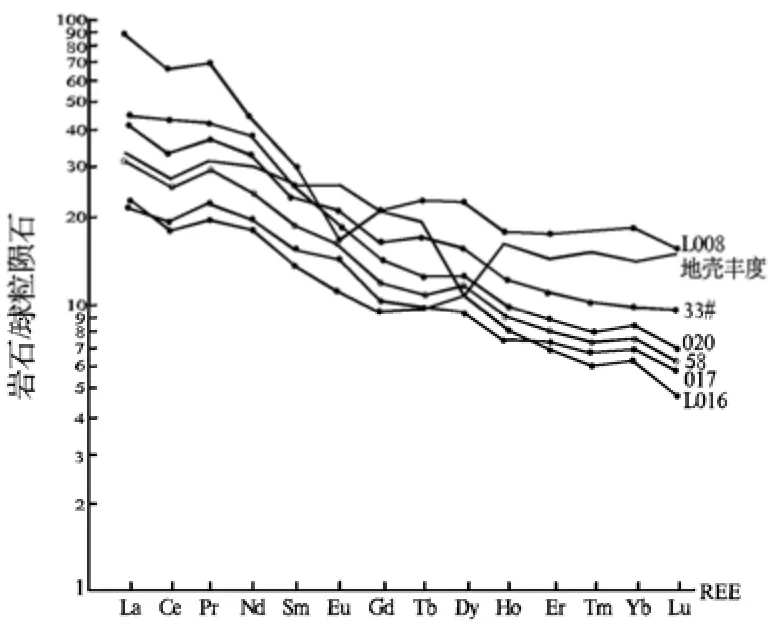

斜長角閃巖稀土配分模式[4](圖4),也分為兩種類型,一類為重稀土(HREE)含量偏低,有Dy正異常,結合野外產狀和玄武巖稀土配分特點,推測為基性火成巖;另一類為重稀土含量偏高,Dy正異常不顯著,與片巖、石英片巖基本一致,結合野外產狀,屬富鈣、鐵鎂碳酸沉積鹽巖特點。

此外,微量元素(蛛網圖圖略),也對應分為兩類[8]。

另外,據成都理工大學汪云亮研究,李伍礦區附近的黑云片巖和石榴石黑云片巖含Th高達30~ 48PPm,黑云石英片巖17~30PPm,大大超過正常普通砂、頁巖(11PPm)的負變質巖,認為是含火山物質的原因。四川地調院劉應平研究,李伍礦區外圍的土壤地球化學剖面顯示含礦地段具有Th、Pb的高背景值,亦表明有火山物質的存在。

綜上所述,李伍巖群巖輕稀土較為富集的特征,進一步說明其火山—沉積屬性。

圖2李伍巖群片巖,石英片巖稀土配分模式

圖3 變粒巖的稀土配分模式

2 對李伍巖群原巖沉積大地構造環境的初步認識

2.1 李伍巖群原巖沉積相環境分析

經區域綜合對比,李伍巖群原巖宜歸入中—深海相火山—沉積巖建造。主要依據:①變質巖巖石組合比較復雜,縱向上具有一定的旋回性韻律變化,橫向上變化更大,同一巖性層相鄰剖面都很難對比連接,除變形變質因素外,也在較大程度上反映了原巖成分的不均勻、不穩定性,表明相變較大,沉積物分選性不好;②含礦帶巖石顏色較深,灰—深灰色為主并含碳酸鹽巖夾層(尤其是下礦帶其中還含碳質巖夾層),表明原巖沉積不應是淺海相氧化環境,而應是較深的中—深海相(或閉塞海灣)的氧化—還原環境;③沉積物顆粒較細,以粉砂—細砂為主,含泥質較多且相變較大,表明沉積環境較深而不是淺海相。

2.2 沉積大地構造環境

在沉積相分析的基礎上,我們注意到這套半深海沉積巖系還具有濁流沉積巖的總特征。它應是揚子陸臺邊緣裂谷帶在引張構造環境下才得以沉積形成了這套半深海相具濁流沉積的火山—沉積巖系。也正是在裂谷引張構造環境下,海底間歇性的火山及火山熱液活動,給這套火山沉積巖系帶來了豐富的成礦物質,即奠定了含銅鋅多金屬的火山熱液原始礦源層沉積成礦的物質基礎。

圖4 斜長角閃巖稀土分配型式

3 結論

李伍式銅鋅礦含礦李伍巖群原巖屬火山—沉積巖系。其巖石學、巖石化學、稀土元素均顯示有火山、次火山物質參與火山—沉積作用;相環境初步分析—沉積環境應屬中—深海相并顯示濁流沉積的總特征。因而表明大陸邊緣裂谷火山沉積和海底火山活動及火山熱液沉積的大地構造環境的分析和認識是符合本區實際情況的。

[1] 顏丹平, 宋鴻林, 付昭仁, 等. 揚子地臺西緣變質核雜巖帶[M]. 北京: 地質出版社, 1991.

[2] 許志琴. 侯立瑋. 王宗秀. 等. 中國松潘—甘孜造山帶造山過程[M]. 北京: 地質出版社. 1992.

[3] 川地406隊. 李伍銅礦詳勘地質報告[R]. 1975.

[4] 中國地質大學.川地404隊. 揚子地臺西緣江浪變質核雜巖體變形變質作用及李伍式銅礦成礦模式研究[R]. 1995.

[5] I·R·Plimer.劉文周譯.澳大利亞與元古代海底噴氣礦床伴生的電氣石巖[J].國外地質(成都),1991,2.

[6] 姚家棟.試論李伍銅礦床成因[J].四川地質學報,1990,10(4): 251~258.

[7] 四川省地礦局編著.四川省巖石地層(全國地層多重劃分對比研究)[M].湖北:中國地質大學出版社 1997.

[8] 朱中一. 李伍礦區巖石原巖恢復[Z]. 中國地質大學, 1993.

[6] 李志鋒譯. 與裂谷有關的層控礦床[J]. 國外礦床地質, 1988.

Jianglang Metamorphic Core Complex as Protolith of the Liwu Rock Group and Its Geotectonic Setting,West Sichuan

YANG Chang-yin TIAN Jing-ya SONG Zong-gui

(No. 404 Geological Team, BGEEMRSP, Xichang, Sichuan 615000)

The Liwu Zn-Cu deposit is confined to the Jianglang metamorphic core complex, and the Liwu Rock Group as ore-bearing rock series is characterized by metamorphic degree of high greenschist facies to low-amphibolite facies. Study indicates that the original rock from which the Liwu Rock Group was derived is a volcanic-sedimentary formation in a rift zone on the western margin of the Yangtze platform.

dome body; metamorphic complex; original rock; Jianglang; Liwu

P[545]

A

1006-0995(2014)02-0170-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2014.02.002

2013-05-31

楊昌銀(1965-),男,四川三臺人, 高級工程師,長期從事地質礦產勘查工作